成都平原城区毛叶钝果寄生果实取食鸟类调查

马 瑞,缪 宁

(四川大学生命科学学院/教育部生物资源和生态环境重点实验室,四川 成都 610065)

桑寄生科(Loranthaceae)植物是寄生或半寄生的灌木,自身不能独立生长,必须依赖其他植物而存在[1]。桑寄生科植物果实的果皮较坚硬,种子外有粘稠的果肉包裹,其种子传播主要依靠鸟类,鸟类通过取食、携带、消化、排泄而起到种子传播的作用[2]。毛叶钝果寄生(Taxillus nigrans)属桑寄生科钝果寄生属(Taxillus)广泛分布于中国南方各省,多种乔木和灌木上[3]。毛叶钝果寄生在城市人工林以及行道树上广泛寄生,且传播迅速,可造成寄主部分枝条或整个植株死亡,这种寄生植物对城市森林的稳定性产生了一定的影响。

目前对毛叶钝果寄生的研究主要集中在其化学成分提取[4~7]和遗传多样性的研究[8],对于该物种的基础生态学方面的研究尚鲜见。因此,我们通过调查成都市四川大学望江校区内鸟类造访毛叶钝果寄生和取食情况,以期回答:(1)取食毛叶钝果寄生果实的鸟类有哪些?(2)不同鸟类取食毛叶钝果寄生的强度有何差异?研究结果可为城市园林绿化以及城市鸟类生态学研究提供基础数据和借鉴,也有利于进一步研究城市人工林稳定性的维持机制。

1 研究方法

1.1 研究地点

研究地点位于成都市的四川大学望江校区,地理坐标为东经104°4′59.5″ ~104°5′54.3″,北纬30°37′63.2″~30°37′66.7″,海拔480 m。在四川大学望江校区东区选取3个生长有毛叶钝果寄生的调查点进行观察,3个调查点中的寄主树种为垂柳(Salixbabylonica)、刺槐(Robiniapseudoacacia)、银木(Cinnamomumseptentrionale)、荷花玉兰(Magnoliagrandiflora)、黑壳楠(Linderamegaphylla)和女贞(Ligustrumlucidum)等。

1.2 研究方法

在毛叶钝果寄生的结果盛期(2013年10月10日至2013年12月19日),我们在每周星期四、五、六、日中,任选1 d~3 d作为观察日,使用BOSMA 8×42倍望远镜进行观察。每个观察日又分上午、中午和下午3个时段(各2.5 h),共观察11周,合计31 d。

调查造访毛叶钝果寄生丛和取食其果实的鸟类种类,记录造访次数(鸟类在毛叶钝果寄生丛中活动的次数)和取食次数(鸟类取食毛叶钝果寄生果实的次数)。为了消除由于取食鸟类种群大小不同而造成的造访频次的差异,用取食强度来表征不同种鸟类的取食情况:

取食强度=取食次数/造访次数

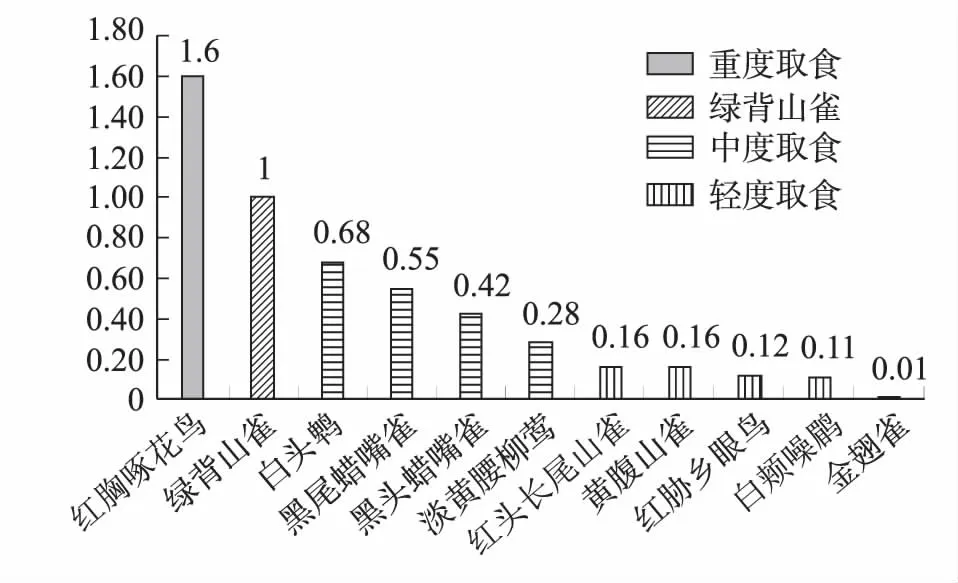

将取食强度分为3个等级:重度取食,指取食强度大于1;中度取食,指取食强度介于0.2~1;轻度取食,指取食强度小于0.2。

采用取食日百分比来表征鸟类取食的时间分布:取食日百分比=鸟类取食天数/总观察天数×100%。

2 结果与分析

2.1 鸟类物种统计

共观察到3目13科19种鸟类造访过毛叶钝果寄生丛,除珠颈斑鸠(Spilopeliachinensis)和普通翠鸟(Alcedoatthis)外,其余全部为雀形目(Passeriformes)鸟类。这19种鸟中,共有11种鸟取食毛叶钝果寄生果实,分别为白头鹎(Pycnonotussinensis)、红胸啄花鸟(Dicaeumignipectus)、淡黄腰柳莺(Phylloscopuschloronotus)、红头长尾山雀(Aegithalosconcinnus)、白颊噪鹛(Garrulaxsannio)、红胁绣眼鸟(Zosteropserythropleurus)、黄腹山雀(Pardaliparusvenustulus)、黑头蜡嘴雀(Eophonapersonata)、黑尾蜡嘴雀(Eophonamigratoria)、金翅雀(Chlorissinica)、绿背山雀(Parusmonticolus)。只造访毛叶钝果寄生丛但不取食其果实的鸟有8种,分别为树麻雀(Passermontanus)、珠颈斑鸠、乌鸫(Turdusmerula)、鹊鸲(Copsychussaularis)、普通翠鸟、白腰文鸟(Lonchurastriata)、大山雀(Parusmajor)和红胁蓝尾鸲(Tarsigercyanurus)。共记录到鸟类造访次数总和为2 782次,取食次数总和为1 019次(见表1)。

表1不同鸟类的造访次数和取食次数

Tab. 1 Visiting times and ingestion times of different bird species

序号种类造访次数取食次数1白头鹎(Pycnonotussinensis)9976822红头长尾山雀(Aegithalosconcinnus)433713白颊噪鹛(Garrulaxsannio)246264金翅雀(Chlorissinica)22225淡黄腰柳莺(Phylloscopuschloronotus)205576树麻雀(Passermontanus)179-7珠颈斑鸠(Spilopeliachinensis)104-8红胁绣眼鸟(Zosteropserythropleurus)89119红胸啄花鸟(Dicaeumignipectus)8113010黄腹山雀(Pardaliparusvenustulus)681111乌鸫(Turdusmerula)46-12黑头蜡嘴雀(Eophonapersonata)381613黑尾蜡嘴雀(Eophonamigratoria)221214鹊鸲(Copsychussaularis)19-15普通翠鸟(Alcedoatthis)15-16白腰文鸟(Lonchurastriata)11-17大山雀(Parusmajor)5-18红胁蓝尾鸲(Tarsigercyanurus)1-19绿背山雀(Parusmonticolus)11合计27821019

2.2 取食毛叶钝果寄生果实的鸟类

取食毛叶钝果寄生果实的鸟类体型较小,它们有的(如:红胸啄花鸟)会以极快的速度在毛叶钝果寄生丛中活动,寻找可食的果实;有的(如:白头鹎)会先在寄主树上停留,待寻找到合适的果实时,即飞往果实,用尖锐的喙插入果实,左右摇动,使果实从果柄处掉落;有的(如:白颊噪鹛)会在寄生有毛叶钝果寄生的乔木下方取食其掉落的果实。大多数鸟类能够将毛叶钝果寄生果实的外果皮与种子分离,因此在其寄生丛下方的地面上常发现有大量的外果皮。

在观察的31 d中,白头鹎每天都会取食调查点中的毛叶钝果寄生果实,它的取食日百分比为100%;红胸啄花鸟、淡黄腰柳莺、红头长尾山雀和白颊噪鹛的取食日百分比介于10%~60%,是经常取食鸟;红胁绣眼鸟、黄腹山雀、黑头蜡嘴雀、黑尾蜡嘴雀、金翅雀和绿背山雀的取食日百分比都小于10%,是偶尔取食鸟。红胸啄花鸟的取食日比率为58.06%,但是我们在10月份的前9个观察日都未观察到该鸟取食毛叶钝果寄生果实,取食日比率为0;从10月31日起,至12月19日的22个观察日中,红胸啄花鸟的取食日比率达到了83.36% (见表2)。

有研究表明清晨鸟类为了补充夜晚所消耗的能量,会有进食的行为[9]。我们发现取食毛叶钝果寄生果实的鸟类在取食时间上与这些研究是相符合的。鸟类取食毛叶钝果寄生果实的时间多集中在上午,不同时间取总食次数依次为:上午(657)>下午(335)>中午(27) (见表2)。

表2鸟类取食的时间分布

Tab. 2 Ingestion time distributions of bird species

2.3 取食强度

绿背山雀的取食强度为1,在观察中我们只观察到其造访毛叶钝果寄生丛1次,并且在这次造访中取食了毛叶钝果寄生的果实。红胸啄花鸟的取食强度最高(1.6),为重度取食鸟。白头鹎、黑头蜡嘴雀、黑尾蜡嘴雀和淡黄腰柳莺的取食强度介于0.2~0.8之间,为中度取食鸟类。黄腹山雀、红胁绣眼鸟、红头长尾山雀、白颊噪鹛和金翅雀的取食强度都低于0.2,为轻度取食鸟类(见图1)。

图1 鸟类对毛叶钝果寄生果实的取食强度Fig.1 Ingestion intensity of bird species on fruits of Taxillus nigrans

3 讨论

造访毛叶钝果寄生丛的鸟类共有19种。白头鹎、红头长尾山雀、白颊噪鹛、金翅雀、树麻雀、淡黄腰柳莺和珠颈斑鸠是造访次数最高的7种鸟,它们造访次数都高于100次。这7种鸟在校园内较为常见,其中又以白头鹎、白颊噪鹛、树麻雀和珠颈斑鸠为优势种[10],种群数量较大可能是决定其造访次数高的原因。

取食毛叶钝果寄生果实的鸟类有11种,分别为红胸啄花鸟、白头鹎、黑头蜡嘴雀、黑尾蜡嘴雀、淡黄腰柳莺、黄腹山雀、红胁绣眼鸟、红头长尾山雀、白颊噪鹛和金翅雀。

不同鸟类的取食强度由其取食次数和造访次数所决定。在取食毛叶钝果寄生果实的鸟类中,红胸啄花鸟的取食强度最高(1.6),是调查中唯一取食次数大于造访次数的鸟类。红胸啄花鸟主要取食植物的浆果、花蜜以及昆虫[11];肖来云[2]等人指出,红胸啄花鸟喜食桑寄生科植物果实,是桑寄生科植物种子的主要传播者之一。红胸啄花鸟在秋季(10月),尚有昆虫和开花植物的时候,不取食毛叶钝果寄生果实;在进入冬季(11月)后,开花植物和昆虫变少,红胸啄花鸟由不取食变为重度取食。说明红胸啄花鸟在冬季主要取食毛叶钝果寄生果实。

白头鹎、黑尾蜡嘴雀、黑头蜡嘴雀和淡黄腰柳莺为毛叶钝果寄生果实的中度取食鸟。白头鹎在四川盆地广泛分布,种群数量较多[12],是调查中取食次数(682次)和造访次数(997次)最高的鸟类,取食强度是中度取食鸟类中最高的(0.68)。白头鹎主要取食植物浆果和昆虫,在昆虫数量相对较少的秋冬季节,白头鹎可能更倾向去取食秋冬季成熟的毛叶钝果寄生果实。黑尾蜡嘴雀(0.55)的取食强度稍高于黑头蜡嘴雀(0.42),黑头蜡嘴雀(16次)的取食次数稍高于黑尾蜡嘴雀(12次),说明这两种鸟取食习性相近。蜡嘴雀属(Eophona)鸟类喜食植物种子或昆虫[13~14],取食次数较少可能是由于其在校园内的分布较少。淡黄腰柳莺的造访次数为205次,但是取食强度只有0.28。淡黄腰柳莺是集群生活的鸟类,体型较小,多生活在灌丛中[15],食性以昆虫为主,辅以植物果实,这可能是它成为中度取食鸟类中取食强度最低的原因。

红头长尾山雀、黄腹山雀、红胁绣眼鸟、白颊噪鹛和金翅雀为毛叶钝果寄生果实的轻度取食鸟。山雀科(Paridae)鸟类和红胁绣眼鸟主要取食昆虫[16~17],毛叶钝果寄生的花和果实可能会吸引昆虫,同时冬季寄主植物叶片凋落,而常绿的毛叶钝果寄生灌丛能够为这些小型鸟类提供掩蔽,因此这些鸟类多在毛叶钝果寄生丛中活动,却很少取食该物种的果实。金翅雀和白颊噪鹛喜食草籽[18~19],多在地面活动,而毛叶钝果寄生多寄生于高大乔木上,这是它们取食强度低的可能原因。

树麻雀、珠颈斑鸠、乌鸫、白腰文鸟、红胁蓝尾鸲、大山雀、鹊鸲和普通翠鸟造访了毛叶钝果寄生丛,但是我们并未观察到取食其果实的现象,取食强度为零。我们认为这8种鸟类不取食毛叶钝果寄生果实的原因可能是因为食性:树麻雀、白腰文鸟和珠颈斑鸠多取食谷类作物[20];乌鸫主要以昆虫为食,偶尔取食植物果实[21],红胁蓝尾鸲、大山雀的食性不以植物果实为主,这些鸟造访寄生丛的原因可能也是在受昆虫所吸引。普通翠鸟的造访次数为15次,可能是因为调查中有一个调查点设置在四川大学望江校区东区的荷花池,寄主树木为垂柳,普通翠鸟把寄生丛作为捕食的出发点,并不是为了取食毛叶钝果寄生果实,造访是一种偶然现象。

研究明确了取食毛叶钝果寄生的鸟类,以及不同鸟类在取食该物种果实的强度的不同。但是目前仅观察了鸟类取食毛叶钝果寄生果实的过程,对于该物种种子扩散的过程并未深入研究。有报道指出[22],鸟类不仅可以扩大植物种子的传播范围,还可以通过消化作用去除果皮(肉)的包裹和抑制种子萌发的物质,促进传播后种子的萌发及成苗,这个过程是否同样对毛叶钝果寄生果实的萌发有所影响还有待进一步研究。

致谢:感谢参加调查的段北璐、张馨月、陈梦羽等同学,感谢Timothy Moermond教授的建议和帮助。

[1] 鲁长虎.槲寄生的生物学特征及鸟类对其种子的传播[J].生态学报,2003,23(4):834-839.

[2] 肖来云,普正和.云南西双版纳桑寄生植物传播与鸟类的关系研究[J].生态学报,1994,14(2):128-134.

[3] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志第二十四卷[M].北京:科学出版社,1998.

[4] 刘军,龚固堂.四川桑寄生科Loranthaceae植物研究[J].四川林业科技,1998(02):25-36.

[5] 龚祝南,王燕飞,梁侨丽,等.中国桑寄生科植物化学分类学研究[J].广西植物,2004(06):493-496+514.

[6] 何美莲,陈家宽,周铜水.HPLC法测定毛叶钝果寄生中3种主要黄酮成分的含量[J].药物分析杂志,2005,26(1):92-94.

[7] 刘航.HPLC测定钝果寄生属3种植物中槲皮素的含量[J].中国民族民间医药,2011,(14):43-45.

[8] Ning Miao,Lei Zhang,Maoping Li,et al.Development of EST-SSR markers forTaxillusnigrans(Loranthaceae) in Southwestern China using next-generation sequencing,Applications in Plant Sciences,2017 5(8):1700010.

[9] 庞秉章.白头鹎的食性[J].动物学杂志,1981,(4):75-76.

[10] 柴璐艳,赵璐玲,纪雅雯,等.城市白颊噪鹛群体非繁殖季节的行为节律及时间分配[J].四川动物,2014,33(1):66-70.

[11] 孙丹萍,刘玉卿,梁艺馨,等.河南栾川老君山发现红胸啄花鸟[J].动物学杂志,2016,51(3):383.

[12] 王维禹,郭延蜀,胡锦矗,等.白头鹎春季食性及取食空间生态位的初步探究[J].四川动物,2005,24(4):466-468.

[13] 晏安厚.黑尾蜡嘴雀的生态[J].野生动物,1985,(6):44-46.

[14] 史永红,李新华,郭忠仁.黑尾蜡嘴雀冬季对树木果实的取食作用[J].生物学杂志,2012,29(3):20-23.

[15] 刘岱基,王希明,辛美云,等.柳莺属鸟类迁徙环志初报[J].林业科技通讯,1993,(3):30-31.

[16] 袁守诚,张克勤,李彤.长白山山雀科种群生态的比较[J].吉林林学院学报,1994,10(3):141-146.

[17] 周立志,王岐山,宋榆钧.红头长尾山雀繁殖生态的研究[J].生态学杂志,2003,22(2):24-27.

[18] 严小惠,江艳娥,胡锦矗.金翅雀的繁殖生态[J].西华师范大学学报,2006,27(2):170-173.

[19] 朱峰,周材权,杨志松,等.四川南充白颊噪鹛的繁殖行为观察[J].动物学杂志,2010,45(4):150-155.

[20] 郭宗明,胡锦矗,孙治宇,等.白腰文鸟(Lonchurastriata)繁殖行为的观察和雏鸟食性的分析[J].西华师范大学学报(自然科学版),2005,26(4):373-376.

[21] 徐玉梅.乌鸫繁殖习性及食性的初步探究[J].生态学通报,2009,44(3):31-33.

[22] 杨帆,巴一,石鑫,等.鸟类取食活动对桑树种子传播和萌发的影响[J].蚕业科学,2017,43(5):0729-0736.