川北重点林区防火林带营建技术研究

何海洋,尹 忠,张 毅

(1.四川省资阳市林业局,四川 资阳 641300;2.四川省林业调查规划院,四川 成都 610081;3.四川农业大学林学院,四川 成都 611130)

林火阻隔就是利用林区公路、防火林带和河流、湖泊等障碍物及不易着火的生物阻隔林火的蔓延[1~3]。林火阻隔系统是由自然阻隔带、工程阻隔带和生物阻隔带紧密衔接而形成的预防林火蔓延,能有效控制大面积林火的阻隔网络[4~6]。

森林火灾对森林资源的损害、对人民群众生命财产的危害、对生态环境及气候的影响,日益引起人们的重视,林火阻隔系统是保障生态安全的一项重要措施[7~9]。随着广元市利州区林业的建设与发展,森林面积的逐渐增加,2009年至今为止,森林保有量增加约12%,森林防火的压力也随之加大,建设防火林带,构建林火阻隔系统网络系统,提高森林体系自身抵制火灾的能力,具有极其重要的意义[10~12]。国内外多年的森林防火工作实践证明,林火阻隔系统能有效减少森林火灾的发生,而利州区的防火林带的建设现状不容乐观[13,14]。从利州区最近几年统计的资料来看,森林火灾风险有加大的趋势,因此,防火林带建设是很有必要进一步的完善与提高。而建设森林林火阻隔系统是一项功在当代,利在千秋的战略工程。

1 研究区概况

广元市利州区位于四川省北部,地处四川盆地北部边缘,嘉陵江上游,处于广元市腹心,为四川的北大门,是进出四川的咽喉重地,自古以来都是川、陕、甘3省6地(市)18县(区)的物资集散地,素有川北金三角之美誉。地理坐标介于东经105°22′20″~106°09′41″,北纬32°17′05″~32°40′48″之间。全区面积 1 537.39 km2。

区域内地形起伏较大,山势陡峭,全区70%的面积属山地地貌,最高点黄蛟山海拔 1 917 m,最低点牛塞坝海拔454 m。利州区属亚热带湿润季风气候,气候温和,四季分明,春暖夏热、秋凉冬寒。年均气温17℃。年均降雨量 1 080 mm,年内降雨量集中在5至10月,占全年降雨量的85%以上,秋末春初降水较少,草木干枯,干燥大风天气极易发生森林火灾,每年的重点防火期为当年10月末至翌年4月。利州区特殊的地理位置,复杂的地形地貌,致使森林火灾危险性高和影响大,森林火灾防扑任务艰巨。

2 森林防火现状

2.1 防火树种单一,林分结构简单

根据利州区2013年森林资源二类调查报告显示,重点林区针叶林比重过半,特别是极易发生火灾的马尾松林占比例大,而防火效果好的阔叶林和混交林比重较低,导致利州区今后将长期处于防火的紧张形势之中[15]。资源情况详见表1。

表1乔木林按林型面积蓄积统计表(hm2、m3)

Tab. 1 Arbor forest by forest type area statistics table

项目乔木林总计针叶林阔叶林混交林面积86778.744491.237237.15050.4比例100.0%51.3%42.9%5.8%蓄积431154925493321533785228432比例100.0%59.1%35.6%5.3%

2.2 野外火源复杂且管理难度大

野外火源复杂,一是上坟烧纸、使用火烛、鞭炮而引起的森林火灾;二是农民在农田里烧秸梗、枯草而引发田边林地森林火灾;三是无民事行为能力人(小孩与精神病患者)在野外不当用火行为而引起的森林火灾;四是其它自然因素及不明起火原因的森林火灾。

利州区辖3个乡、7个镇、8个街道办、1个国有林场和821厂,森林覆盖率62%,林区路网密度5 m·hm-2,阻隔网密度7 m·hm-2,瞭望台覆盖率25%。2008至2015年共发生森林火灾38起,一般火灾32起,较大火灾6起。火场总面积356.86 hm2,占整个广元市的56.4%。森林受害面积170.03 hm2,损失的成林蓄积量达 10 840 m3,幼林株数25.69万株。出动扑火人工工日 16 236个,汽车705辆,经费耗费89.7万元。

按火源类型分析,38起林火都是人为火源引发,其中:由烧田埂草、炼山等生产性用火引发24起,占63.2%;上坟烧纸、焚香、燃放鞭炮等祭祀性用火引发13起,占34.2%;进山人员乱丢烟头、烧烤引发的1起,占2.6%。按着火点位置分析,着火点为山田交界处和林缘山边引发35起,占92.1%;初发火多为林缘地面火,主要因无隔离带,导致未控制蔓延至林内转移形成树冠火而成灾。

2.3 防火林带建设缓慢,密度低

利州区林区路网密度5 m·hm-2,虽然高于全国林区平均路网密度(1.5 m·hm-2),但还远远低于林业发达国家的水平,作为Ⅰ级火险区,为了更好发挥森林防火的作用,道路网密度至少应达到4 m·hm-2~8 m·hm-2,因此利州区林区路网密度仍然较低,有待提高[16]。此外林区现有道路路况较差,道路等级偏低,道路破损严重。一旦发生森林火灾,扑火人员和车辆难以快速到达火场,严重制约了林火扑救的快速机动能力。

生物阻隔带密度0.7 m·hm-2,占隔离带总量的10%,大部分为工程阻隔带(防火带、道路工程)。作为Ⅰ级火险区县,密度远低于全国林区生物阻隔带平均密度(4.9 m·hm-2),密度太低,起不到实质的阻火、隔火、断火、防止火势蔓延的作用[16]。尤其是一些山脚、田边、村屯多数尚未开设防火林带,不能与原有的自然阻隔带、工程阻隔带形成网络。生物阻隔带建设与目前森林火灾隐患增多、森林火灾频发的形势相比,还远远不能满足森林防火的要求。

3 林火阻隔建设策略

从近年来发生的森林火灾可以看出,防火阻隔系统的建设不健全,只有少数村在墓葬区小范围内布设了零星的几条防火林带,全区防火隔离不成体系,未能体现点线面结合的综合防火功能,防火性能不强。要解决这些问题,全区势必要进行全面系统的防火林带建设,从而大大提高森林防火控制能力,有效遏制森林火灾的发生。利州区Ⅰ级火险区大部分集中在北部中山区和中部河谷浅丘及平坝区,针对利州区森林防火严峻形势和林火发生规律,森林防火工作由被动扑救向主动预防转变,积极探索并推进林火阻隔带建设,构建森林防火屏障。解决目前利州区林火阻隔网络存在的分布不均、林区密度过低等问题,建立一个新型的森林防火阻隔网络,实现林区防火带与防火通道网络化、结构合理化、管理规范化、功能多样化的目标。

3.1 林火阻隔建设布局

防火林带的功能主要是林火阻隔功能,其次兼顾经济效益与生态景观功能。充分利用现有防火阻隔系统(河流、道路、悬崖、水田、耕作旱地、常绿阔叶林、常绿经济林、竹林等),对火灾易发、频发的山脚林田交界处、防控大火效果较好的大的山脊线等,逐条进行主防火林带布设,并与现有阻隔系统一起构成面积适中、封闭的网格。按林带的布设区域及防火要求设置主防火林带与副防火林带。根据已施行的《林火阻隔系统建设标准》,因地制宜、适地适树对全区的重点林区按火险等级、火灾易发多发处进行防火林带的布设,与现有防火林带合并建成封闭的阻隔网络系统。从现有的防火需要来看,全区的防火林带主要分布在北部中山区和中部河谷浅丘及平坝区等重点林区。主防火林带设计宽度25 m和30 m,副防火林带宽度20 m。不同林带等级和布设要求见表2。

表2不同林带等级和布设要求

Tab. 2 Different forest grades and layout requirements

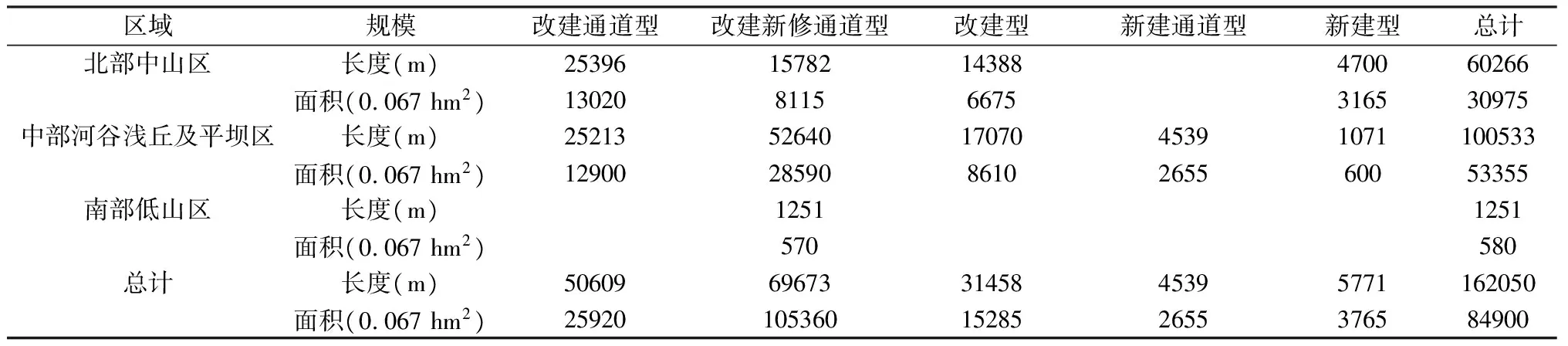

3.2 防火林带建设规模

按照利州区的实际,将防火林带的营建方式将林带分为新建型、新建通道型、改建型、改建通道型和改建新修通道型5种类型。新建型防火林带是指在宜林的无林地、生土防火隔离带或不具备阻隔林火蔓延功能的有林地上,采用人工造林的方法新建而成的防火林带。新建通道型在新建型的条件下,在防火林带中增加4 m宽的防火通道,路面采用6 cm厚泥结碎石。改建型防火林带是指在新规划的有林地上,通过分年伐除非目的树种,保留耐火、抗火树种,并在林中空种植防火树种进行改造培育而成的防火林带。改建新修通道型改建型的条件下,在防火林带中新建4 m~5 m宽的防火通道,路面采用6cm厚泥结碎石。改建通道型在已有的防火通道上增加防火林带。

利州区重点林区防火林带统计见表3。

表3利州区重点林区防火林带统计

Tab. 3 Statistics on fire-prevention forest in key forest areas in Lizhou district

3.3 防火树种的选择

按照防火树种选择原则:树种本身应具有较强的耐火能力和较高的经济价值;具有良好的生物学特性和较强的适应能力;生长快,郁闭早,能够较快地形成森林环境,有效地控制地面细小可燃物的数量;更新能力强,营造技术成熟。由于利州区最低海拔为454 m,最高海拔为 1 917 m,一般在800 m~1 500 m,属于四川盆地中亚热带湿润季风气候,依据《林火阻隔系统建设标准》的技术指标南方林区防火林带的树种选择原则,在利州区域内可供选择的乔木防火树种主要有:木荷、红荷、女贞、醉香含笑等。小乔木、灌木型防火树种主要有:油茶、夹竹桃、杨梅、马桑等。利州区生物防火林带营造树种主要使用常绿阔叶树种和少部分落叶树种。

3.4 防火林带的结构与配置

利州区作为川北重点林区的一个典型林区,发生的火灾很多是地表火,地表火可通过乔木林下层植被蔓延,最后发展成树冠火,乔木防火林带可以阻止树冠火,灌木和草本植物防火带仅能阻止地表火的蔓延,而复层和多层结构的防火林带具有乔木和灌木防火林带的双重特点,可以同时阻止地表火和树冠火的蔓延,因此主林带以多层结构设置为宜;其次利州区存在大面积的连片马尾松林,这些针叶林容易发生地表火和树冠火并进,因此深入林区内部的副林带以复层结构设置为宜;但考虑到利州区的经济和财政状况,多层结构林带投入较大,而且副林带如均设置为复层结构更会加大经济压力,造成资源浪费。通过综合考虑,依据《林火阻隔系统建设标准》,利州区防火林带的结构与配置设定如下:主林带,均采取多层结构,由乔灌草构成复层林冠。选用木荷+油茶+白三叶或木荷+杨梅+白三叶,林带宽30 m,三角形配置,乔木间行距为2 m,中间加种灌木,灌木与乔木行距为1 m,株距均为2 m。副林带,尤其马尾松林采取复层结构,乔灌混交种植,选用木荷+油茶、木荷+杨梅或女贞+油茶。林带宽20 m,三角形配置,乔木间行距为2 m,中间加种灌木,灌木与乔木行距为1 m,株距均为2 m。

4 结论

随着利州北部中山区、中部河谷浅丘及平坝区和南部低山区近年来防火林带工程建设全面推进,彻底解决了利州区林火阻隔网络存在的分布不均、林区密度过低等问题,构建了一个新型的森林防火阻隔网络。其良好的防火、生态和社会经济效益也会逐步展现出来,利州区建设防火林带总计约163 km,利用防火林带这道“绿色屏障”可阻隔农耕区引发的火源,有效控制森林火灾的蔓延,把火灾扑灭在初发阶段从而把受灾面积控制在最小范围,预计可以减少火灾75%,受害森林面积减少90%,同时该区域的防火林带已成为川北重点林区森林防火主要地区之一。

[1] 查际泓,何夏萍. 黄山风景区周边林火阻隔带建设初探[J].安徽林业科技,2015,41(3):60~62.

[2] 李宁,金海燕,张学仕,等.森林防火形势及对策——以云南省嵩明县为例[J].安徽农业科学,2013,41(5):2126~2128.

[3] 胡海清.林火生态与管理[M].北京:中国林业出版社,2005.

[4] 郭春强.关于在库都尔林业区营造防火阻隔带的研究[J].森林防火,2014,12(4):40~42.

[5] 曲大铭,蔡志勇.我国森林防火现状及火灾控制策略[J].黑龙江生态职业学院学报,2009(3):73~74.

[6] 林沐恩.木荷防火林带营造技术[J].林业科技开发,2004,18(6):71~72.

[7] 胡志东,森林防火[M].北京:中国林业出版社,2003.

[8] 张文楚.森林火灾成因分析及其预防对策研究[J].浙江农业科学,2009(4):845~848.

[9] 曹方惠.防火林带的营建技术[J].湖南林业,2007(3):22002E.

[10] 田勇臣,刘少刚,赵刚,等.森林火灾蔓延多模型预测系统研究[J].北京林业大学学报,2007,29(4):49~53.

[11] 傅俊卿,傅饶.新形势下森林防火预防问题的探讨[J].森林防火,2010(1):21~25.

[12] 于明玉.构建森林防火长效机制的探讨[J].中国新技术新产品.2010(3):227~228.

[13] 朱能勋,赵礼,沈新华.云南省森林防火综合治理分析[J].林业调查规划,2011,36(5):70~74.

[14] 马天,郑君,王志超.森林小班林火蔓延模型信息化研究[J].林业调查规划,2013,38(2):55~59.

[15] 陈伟龙.白云森林公园道路绿化与生物防火阻隔系统构建[J].内蒙古林业调查设计,2011,34(3):73~75.

[16] 区智,杨志凌,耿琳.晋宁县森林防火阻隔系统建设探析[J].现代农业科技,2013(11):213~214.