近代烟台基督教会学校音乐教育研究

孙小钧

中国近代城市社会的文化变迁与通商口岸的开埠密切相关,山东烟台作为较早一批的开埠城市,其文化与教育的“西化”是伴随着传教士的福音传播逐步开始的。1858年6月、1860年10月,英、法等国强迫清政府先后签订了不平等的《天津条约》和《北京条约》,增开汉口、九江、南京、镇江、牛庄、登州、台南、淡水、潮州、琼州、天津11处为通商口岸。由于当时的烟台港较之登州港更适宜大型货船停靠,因此登州最终确立的通商口岸是位于登州府的烟台港,烟台的教育现代化就从这里发轫。

烟台凭借地理位置上的优势,成为传教士进行文化扩张的先选城市,天主教、基督教各教派传教士均踏足过这片土地,对烟台地区音乐文化、音乐教育影响最大的是基督教会开展的各项活动。传教士在烟台城乡建立教堂,为了进一步传播福音,陆续开办了从幼稚园、中小学到大学的教会学校,通过教堂礼拜活动和学校音乐课程的设立,对近代烟台地区的音乐文化产生了深远影响。

一、教会学校音乐课程设置

近代烟台较早进行传教活动的是天主教传教士,他们广建教堂散播福音,带领信徒唱颂天主教经文。1887年法国玛利亚方济各传教修女会派修女6人在烟台设立了修女初学院(即白衣修女会),这是中国最早建立的修女初学院。初学院中开设宗教性质的音乐活动,每日两次“一等修女在堂屋按风琴节奏唱小日课”*柴善忠:《我怎样做了修女》,见烟台市政协文史资料研究委员会:《烟台市文史资料第1辑》,1982年,第214页。,“二等修女到圣母堂前跪唱‘小小日课’,吟《天主经》《圣母经》”*张桂林:《西方音乐早期传入山东概况》,见《齐鲁乐语》,济南:齐鲁书社,2009年,第77页。。但初学院对中国人成为“修女”的要求极为严苛,而且要历经长年的劳作才能有真正的修女资格,因而早期天主教学校中的音乐活动并不属于音乐教育范畴,并且影响范围狭窄,真正意义上的音乐教育是在基督教会建立的学校中。

基督教会学校中最早开设音乐课程的是登州文会馆*狄考文夫妇在1864年创办登州蒙养学堂,1873年更名为“登州男子高等学堂”,1877年更名为“登州文会馆”。详见烟台市人民政府民族宗教事务处:《烟台市民族宗教志》,1993年,第210—212页。。在1891年刊印的《登郡文会馆典章》中记载,其学制为9年,原定正、备两斋,正斋需满6年,属西式“高等学堂”,备斋需满3年,“盖备斋之设以尔时学界太稚,别无小学、中学足备高等学堂之选,故不得不设备斋,以为储材之地。其中儒学稍优者,亦可于备斋内补习西学,再入正斋”。*郭大松、杜学霞编译:《中国第一所现代大学——登州文会馆》,济南:山东人民出版社,2012年,第71页。音乐一科作为“西学”设于“备斋”课程中。在1891年的“备斋”分年课表中记载,第二学年中有乐法一课,即狄就烈所授“乐法启蒙”,这是中国最早有西方作曲知识的教习。在1913年出版的《文会馆志》中载录了十首学生们编写的乐歌,记录了当时乐歌流行的盛景:

昔者,文会馆同学一堂,每以讴歌相尚。或行赛论会,庆贺毕业生,尤须预事演习,兴高采烈。累年所积,计数百篇。兹择词谐调和、长幼乐咏者,排印于后。苟吾辈同学邂逅相遇,按谱歌之,不特当年情况宛在目前,即此文会馆志,亦活动生趣矣。*同注④,第108页。

由“累年所积,计数百篇”足见狄就烈的教学成果之多,也可知乐歌编写和传唱在文会馆中非常盛行,使用场合广泛、频率较高。从歌词来看乐歌包含了宗教歌曲、爱国歌曲、抒情歌曲等内容,乐歌承载了学生娱乐生活和校园活动的一部分,记录了20世纪初教会学校中学生思想的涌动,这使登州文会馆的音乐教育在近代学校中卓尔不群。

教会学校的开办均属私立学校,除面向国人招生之外,也服务于在华外籍商人及教徒子女,烟台私立益文商业专科学校*1920年成立,在美国长老会传教团资助下创办,由郭显德学院(会文学校)、毓璜顶英语学校(实益学馆)合并而成。详见《烟台益文商业专科学校》,载于烟台市人民政府民族宗教事务处:《烟台市民族宗教志》,1993年,第225页。就是一所中外学生混合学校。据该校记录,1930年“有学生260多人(其中初中158人、高中103人);另外有外籍学生10人(德籍3人、白俄籍4人、英籍1人、日籍1人,另外,还有美籍黑人1人)”*《烟台益文商业专科学校》,见烟台市人民政府民族宗教事务处:《烟台市民族宗教志》,1993年,第225页。。课程设置采纳西方教育模式进行,并宣扬福音,注重个人综合素质的培养,音乐课程大都设立为必修课程,如校章规定,“本校必修学程注重人生常识及基本训练:国民训练、本国语、外国语、英文、算学、历史、地理、生物学、物理、音乐、体育、童子军、军事训练”*《益文商业专科学校附属中学概况》,见《私立益文商业专科学校一览》,烟台市档案馆藏,1930年,第77页。。该校设有初中部、高中部两部分,采取三三制,修业年限各为三年,音乐课程占有较高课时比重,初中课程每学期音乐课占有1学时、1/2学分。益文商业专科学校幼稚师范部第二学年唱歌游戏2学时、1学分,钢琴课5学时、4学分;第三学年唱歌课1学时、1/2学分,钢琴课6学时、4学分。从基本课程设置和音乐课程学分学时的分量来看,教会学校除传播教义的主观意愿之外,客观上承担了近代学校新式教育的职责,使西方音乐教育在教会学校中得以初步发展。在封建思想观念根深蒂固的胶东地区,学生对西洋音乐最初的感知也得益于教会学校。

音乐课的内容除唱歌之外,钢琴一科也占有重要位置,尤其是师范类学生的课程中,钢琴课作为必备的科目,在美国长老会郭显德的夫人梅苏善(S.Eames)女士创建的毓璜顶幼稚园中就有孩童“早祷完后的功课是听钢琴,依节奏动作”*曲拯民:《毓璜顶幼稚园》,见《烟台教育发展史话》,烟台:烟台市地方史志办公室,2006年,第257页。。在此基础上创立的毓璜顶幼稚师范学校课程中规定:“学生上午在毓璜顶幼稚园实地学习,下午习钢琴、歌唱、美术、教育及卫生等等课程”*曲拯民:《毓璜顶幼稚师范学校》,见《烟台教育发展史话》,烟台:烟台市地方史志办公室,2006年,第275页。。此外,烟台真光女子中学*1921年,长老会信徒于志圣、孙显臣、曲子元等人创办烟台真光女子中学,该校以音乐教育见长,其毕业生在华北一带影响较大,初办时有学生60人。1925年增设高中部,同年将长老会在烟台创办的毓璜顶幼稚师范学校并入,1941年停办。详见烟台市人民政府民族宗教事务处:《烟台市民族宗教志》,1993年,第218页。也以钢琴见长,据该校创办者曲子元之子曲拯民回忆:“本校以英文与钢琴课称著,驾凌本省各学校之上。毕业生大半择业教员,少数初中毕业生读护理。升学以齐鲁和燕京为对象。今日在华北各地担任音乐和钢琴教职尚未退休的校友可数多名。其第二代在音乐界负盛名者为数很多。”*曲拯民:《真光女子中学》,见《烟台教育发展史话》,烟台:烟台市地方史志办公室,2006年,第283页。该校每年召开两次音乐会,1925年与毓璜顶幼稚师范学校合并,“学生一百三十,其中约半数习钢琴,系选课,每半年外加学费十元,用助保养及添购新琴”*同注。。学生选学钢琴的数量相当可观,其比例远在同期其他学校之上,且由于使用频率的增加,还需添置新乐器,并于期刊上张贴公告:“本校因为幼师之设置,需要钢琴辅导音乐,及幼稚生之唱游,校方虽有钢琴五架,但以人数过多,时感僧多粥少,故于民国廿八年,后再派员赴沪购置新式钢琴两架,所有用费,一部分为校董所捐,一部分则为校友所输云”*《山东烟台真光女中校闻》,见《教育季刊(上海1925)》,1940年,16卷3期,第68—69页。。

二、教会学校音乐社团与音乐活动

1.教会学校音乐社团

在西学东渐的背景之下,学校社团的成立也颇为盛行。1930年,烟台益文商业专科学校学生自治会组成的学生团体有:新剧团、雅乐团、歌咏团、弦乐团、军乐团、西乐团等,他们利用课余时间进行排演,其中影响力最大的是军乐队,这支乐队为铜管乐队,大半由俄国学生担任,并在学校举行的游艺会和周末电影播放时进行演奏。

图1.益文商业专科学校乐队*〔英〕阿美德著:《图说烟台1935—1936》,陈海涛、刘惠琴译,济南:齐鲁书社,2007年,第176页。

显然(见图1),这支铜管乐队没有中国学生的直接参与,其原因一是学校无经费和师资条件对学生进行系统的西洋器乐教学,无法使中国学生组织一支小规模西洋乐队;二是中国学生的音乐教育尚处于起步阶段,可以演奏曲谱的学生为数不多,难以使学生掌握乐队所必须的基本乐理常识。也正因如此,这支乐队在当时烟台的学校中首屈一指,也是当时烟台唯一的一支由学生组成的铜管乐队。

除西乐团之外,根植于传统文化的雅乐团在近代烟台学校中也颇为风行。如1933年,志孚中学音乐教师袁侃如组建的雅乐团在当地有较广的影响,“该团利用学生业余时间排练,演奏传统民族民间器乐曲。到1934年,有团员三十余人。每晚轮班演奏”*烟台文化志编纂委员会编:《烟台文化志》,北京:人民出版社,1999年,第138页。。近代烟台学校中的雅乐团实际是以笙、管、笛、箫、琵琶、月琴、二胡、四弦等乐器组成的民乐合奏团体。烟台益文商业专科学校的雅乐团也经常举办音乐会,吸引不少群众前去观看,据曲子贞*曲子贞,1917年生,山东省烟台市人。曾任甘肃省文化局副局长、敦煌文艺出版社编辑室主任、甘肃省文学艺术界联合会副主席、中国民间文艺家协会甘肃分会主席等职。中国民间文学集成甘肃卷总编、甘肃省“格萨尔”领导小组副组长,中国民间文艺家协会理事。详见周永利主编:《当代甘肃文化名人档案》,兰州:兰州大学出版社,2013年,第246—248页。回忆:“我很喜欢听益文商专大学生奏的‘雅乐’。益文什么时候开这样的音乐会,什么时候那座大礼堂里,就塞得满满的,前面的人,还有几排在坐着,后面的全站起来了,再后面的都站在凳子上,两旁的窗台上,也都站得满满的。”*曲子贞:《我爱信义小学》,见《风雨世纪行——曲子贞文集》,北京:中国文联出版公司,1995年,第37页。足见学生社团的社会影响力。美国南浸会创办的黄县崇实学校*1892年,美国南浸会牧师浦其维夫妇在黄县(今龙口)创办华洋书院,1909年,美国籍传教士海查理接办并改名为黄县崇实学校,后合并其他几所传教士创办的学校,成为崇实大学。该校包括了幼稚园、小学、中学、大学预科、神学院、师范学院各层级的教学,成为综合性的大型教育部门。详见烟台市人民政府民族宗教事务处:《烟台市民族宗教志》,1993年,第213页。

中有也有音乐团、舞蹈团*董凤宸:《报告:指导员董凤宸报告视察私立崇实学校情形》,见《山东教育行政周报》,1930年98期,第35—36页。、雅乐团等学生团体,由于史料的不可考,虽无法得知当时雅乐研究会的具体研究情况和排练情景,但可知当时学生“雅乐团”的规模(见图2)。

图2.1926年崇实学校雅乐研究会合影*程麻:《美国镜头里的中国风情——一个传教士家族存留的山东旧影》,北京:中国文史出版社,2011年,第34页。

烟台位于胶东半岛最北端,是传教士在山东开辟福音“疆域”的首选之地,而烟台又有着根深蒂固的儒家文化传统,其开放程度相对较低,对外来事物的接纳程度也相对缓慢。从学校社团组建的规模和数量可知,民众对西洋音乐的社会性传播多持“好奇”心态;而以传统“雅乐”、戏曲等为主要内容的音乐社团更容易在教会学校中建立,即便是在反封建、崇教义的学校制度之下,在将西方音乐、基督教赞美诗的渗透放在首位的校园环境之中,也难以阻止学生们延续自己的文化传统。

2.教会学校音乐活动

教会学校由于其特有的宗教传播性和与来华的外籍人员密切关联的特点,除毕业典礼等大型活动之外,还有许多宗教性的音乐庆典,并与外国乐队的联系较为密切,这为西洋音乐在烟台地区的传播提供了良好的资源与条件。1933年6月27日,烟台益文商业专科学校举行毕业典礼,共64人毕业,其中初中毕业生42人,高中毕业生12人,商专毕业生10人,参加典礼人数六百余人,典礼中邀请了美国海军军乐队进行演出。

图3.美国海军军乐队演出情景*〔英〕阿美德著:《图说烟台1935—1936》,陈海涛、刘惠琴译,济南:齐鲁书社,2007年,第179页。

据毕业典礼秩序单中记载,典礼由美国海军军乐队奏乐开始,吸引了大量市民在街边驻足围观,从史料图片(见图3)中不难看出军乐队演出时的盛况。奏乐之后毕业生唱毕业歌,全体学生唱校歌,最后在美国海军军乐队奏乐中典礼结束*《本校毕业典礼志盛》,见益文月刊社:《益文月刊》,1933年1卷4期,第53页。。

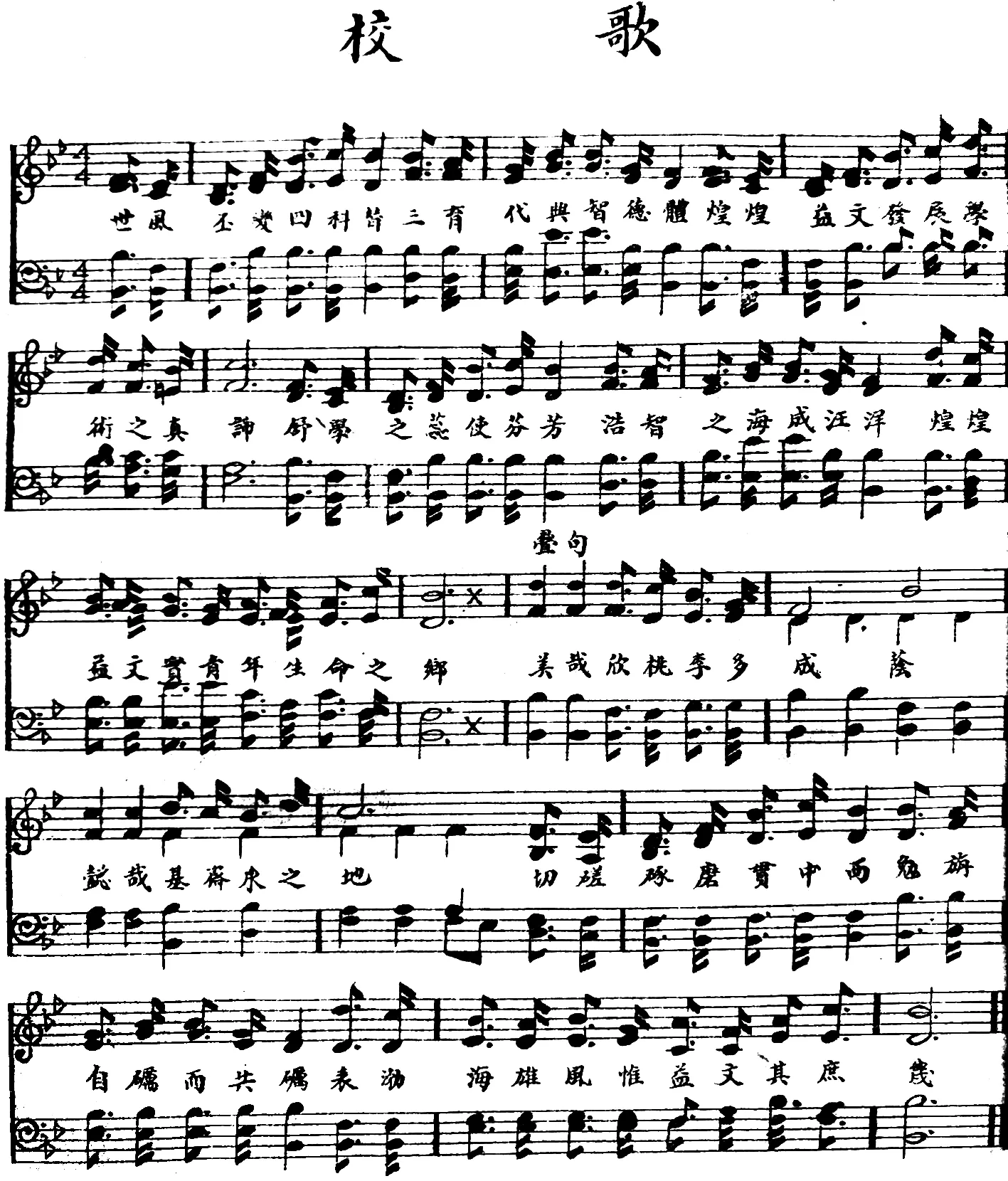

图4.烟台益文商业专科学校校歌*《私立益文商业专科学校一览》,烟台市档案馆藏,1930年扉页。

从史料所载校歌内容来看(见图4),益文商业专科学校的校歌是经专门编写的,节奏舒缓,曲谱带有钢琴伴奏,具有典型的基督教风格,由此可见基督赞美诗的传唱和教义的宣扬在教会学校中占有相当大的比重。除校内活动以外,为了扩大教会及教会学校的影响力,教会学校也组织相关宗教纪念活动。1936年浸信会来华布道一百周年,全国各地浸信会都在举行隆重的纪念活动,参加烟台黄县教区纪念大会的中西牧职人员和信徒将近两千人,同时华北浸会神学院*王季生:《华北浸会神学院成立之经过》,见《真光杂志》,1931年30卷10期,第74—75页。的师生成立了纪念筹备委员会,该校音乐教师董吉亭倡议组成的纪念大会合唱团在当时引起不小反响。此次纪念会还专门创作了纪念歌,歌词中有“百年纪念,浸会之光。叔牧来华,播种此方,灵恩灌浇,真道发煌,累累嘉果,收货满仓”*刘信纯、张铁砚:《华北浸会神学院见闻》,见《烟台文史资料第4辑》,烟台:烟台市政协文史资料研究委员会,1985年,第120—138页。等内容;院方主编的《华北浸会声》季刊,还曾为纪念活动出过专刊。

此外,益文商业专科学校还积极组织来华音乐家举行音乐活动,使学生增长学识,开拓眼界。据《钟声报》1934年11月16日记载:“著名英国音乐家史可脱先生,周游各国演奏钢琴,历经各界赠与奖颂词甚多,昨日来烟,益文学校挽其在南幼稚园礼堂演奏,以聆佳音。”*张桂林:《西方音乐早期传入山东概况》,见《齐鲁乐语》,济南:齐鲁书社,2009年,第76—88页。这是烟台较早有外国音乐家在烟举办专场音乐会的记载。

综上,教会学校中的音乐团体反映了学生的娱乐文化生活和精神面貌,教会学校中西洋乐团数量虽少于雅乐团,但仍为西方音乐在该地区的传播提供了有效途径。教会学校中的音乐活动既是学校音乐教育的一个重要组成部分,同时其影响范围扩展到社会与地域文化层面,不仅有效地传播了基督教教义与福音,扩大了基督教会的影响力,同时助推了近代城市音乐文化的变迁。

三、教会学校音乐师资情况

教会学校中的音乐教师以外籍教师为主,多为具有虔诚的宗教信仰的基督教传教士。外籍音乐教师所开课程的教法与中国私塾中照本宣科“四书五经”不同,在教学中参照了当时美国、英国、法国等学校音乐课程,方法灵活并注重对学生创造力和实践能力的培养。其中,最为著名的是登州文会馆的狄就烈(Julia B.Mateer),其为音乐课编写的音乐教材《圣诗谱·附乐法启蒙》在教会学校中广泛流传,并多次再版。据宫宏宇发现第一版《乐法启蒙》中所载*宫宏宇:《狄就烈、〈西国乐法启蒙〉、〈圣诗谱〉》,《中国音乐》,2008年,第4期,第89—97页。,该课本末附有三百六十多首基督教赞美诗,其中的练习曲《六八》使用工尺谱与固定调五线谱的对照方式,而在二版时改为工尺谱与首调概念的符号记谱法相对照,可见狄就烈传授西学之方法,注意与中国文化传统及国人唱名习惯相融合。其编写教材之目的,原是为方便授课所用,之后索性编辑成册以助他人使用。狄就烈在查阅了前人所著之后发现,当时没有适合的音乐教材,现有教材有的过于陈旧和学究,有的没有讲明“乐中的各理各法”,“更没有预备演唱的杂调和小曲”,在对比中西乐法之后发现“中国乐法的短处,正在他的写法不全备,又不准成,不能使得歌唱的人,凭此唱得恰合适”。*狄就烈:《〈圣诗谱〉原序》,见张静蔚:《中国近代音乐史料汇编(1840—1919)》,北京:人民音乐出版社,1998年,第94页。而教习音乐的目的,除使学生的课程修习全面完备之外,关键还在于“唱圣诗敬拜神”,“帮助各地的先生教导学生和教友们唱诗”。此外,外籍音乐教师还有毕业于美国哥伦比亚大学师范学院的琴师梅苏善(Susan Eames),她创建了烟台毓璜顶幼稚园,并为孩子们编写教材《儿童唱歌游戏》*〔美〕浦爱德、梅苏善:《儿童唱歌游戏》,上海:上海广学书局,1921年。,她与毓璜顶医院狄乐医生的夫人格蕾丝(Grace Dilleyd),共同在毓璜顶幼稚园和真光女子中学教授钢琴和风琴,学生们亲切地称她们为“琴师梅姑娘”和“音乐长狄师娘”*烟台文化志编纂委员会编:《烟台文化志》,北京:人民出版社,1999年,第138页。。从史料可知,在烟台地区女性外籍音乐教师开设的音乐课堂不仅是山东最早进行西式音乐教育之地,也是较早实践男女平权之地。但西方传教士对国人音乐的“驯化”与教习,实质仍是以音乐为手段实现其传教目标。

除外籍音乐教师,教会学校中还有很多中国人担任音乐课程教学。据1926年益文商业专科学校记载,“校长之下,设教务主任、事务主任、宗教教育主任,有教职员33人,其中美籍10人。到1930年教员23人,其中美籍12人。职员13人,其中6名兼课”*侯孝坤:《烟台二中前身——益文学校》,见《烟台市文史资料第1辑》,烟台:烟台市政协文史资料研究委员会,1982年,第185页。。教会学校对所聘教职员在宗教信仰方面有严格要求:“聘请教员,当尽力物色信仰纯正品学兼优之基督徒充当之,万不得已,聘请非基督徒时,亦不得过十分之一、二,且以不反对基督教者为合格。”*同注。所任教职的音乐教师多为基督徒,或曾于教会学校有任职经历,如据益文商业专科学校1930年教职员登记表中记载,当时的音乐教师刘佩君为山东蓬莱人,之前曾任天津南开小学及烟台女青年会幼稚园教员*《私立益文商业专科学校一览》,烟台市档案馆藏,1930年,第20页。。

较为著名的中国籍音乐教师还有华北浸会神学院的董吉亭,1936年华北浸会神学院设专职钢琴教师*烟台文化志编纂委员会:《烟台文化志》,北京:人民出版社,1999年,第292页。,当时由他主授声乐、钢琴、小提琴。董吉亭先后毕业于黄县崇实中学、上海沪江大学,毕业后跟随一位法国牧师学习钢琴、小提琴,1947年赴青岛设私塾教授小提琴,通常被人们唤作“董牧师”,培养了吴灵芬、李厚义、吕思清、栾树等众多音乐人才。同校钢琴教师董淑贞*同注,第138页。,1941年后赴广西桂林任教*《华北浸会边疆布道的新动态》,见《真光杂志》,1941年40卷7期,第51页。。两人不仅教授音乐课,还兼任圣经、神学两科的课程,同被浸会神学院的高等神学科录取*刘信纯、张铁砚:《华北浸会神学院见闻》,见《烟台文史资料第4辑》,烟台:烟台市政协文史资料研究委员会,1985年,第120—138页。。此外,烟台真光女子中学还有教授小提琴与合奏教员金光沃*金光沃后来担任青岛一中音乐教员,1956年入职山东师院艺术专修科。见孙继南:《中国近代音乐教育史纪年1840—2000》,上海:上海音乐学院出版社,2012年,第406页。,以及音乐钢琴教员张家坤*烟台市档案馆:《烟台城市记忆(1861—1936)》,山东省内部资料性出版物,2009年,第104页。。

图5.1929年真光女子中学教职员合影*孙继南:《中国近代音乐教育史纪年(1840—2000)》,上海:上海音乐学院出版社,2012年,第66页。

从当时遗留的学校教师合影(见图5)和教师基本情况记录表来看,烟台地区的基督教会学校已经是男女混校、男女生同课堂和聘用女性教师的“开放之地”。1920年济南第一师范准备开办男女混合班,并从苏州聘请了两名教白话文的中文女教师,结果还未授课女教师就遭受无端侮辱和广泛质疑,被《通俗时报》抨击为“教育界荒唐举动”*王恒:《山东白话教学第一课》,见《济南党史研究》,济南:中共济南市委党史研究室,2006年第1辑总第33辑,第113页。,可见山东的封建保守思想顽疾之重。而在19世纪末的教会学校中早已开始有外籍女教师授课,随之教会学校也开始聘用中国女教师担任音乐及其他课程,这无疑是女性解放在近代山东的先行。

四、近代烟台基督教会学校音乐教育历史省思

1.对远方“他者”的文化形塑

近代传教士随着不平等条约的签订和通商口岸的开启来到了胶东之北的烟台,无论从心理、文化、国界距离来讲都是“自我”的远方,他们不远万里怀揣着浪漫情怀和宗教理想在他乡之土寻求对“他者”——“蛮荒”之地的文化形塑,试图构建一幅福音缭绕的图景。在音乐文化方面试图对国人加以改造,如狄就烈所说:“中国乐法固然是有的,只是不及西国的全,也不及西国的精。而且中国所行的腔调,大概都属玩戏一类,若用他唱圣诗敬拜神,是不合式的。”*狄就烈:《〈圣诗谱〉原序》,见张静蔚:《中国近代音乐史料汇编(1840—1919)》,北京:人民音乐出版社,1998年,第94页。因此制以教材和乐谱,从而让国人习得西乐,手指抚以钢琴,进而可以更好地传颂赞美诗。

从这一点出发,建立教会学校是绝佳的手段,因为“哪一个国家能够做到教育这一代青年中国人,哪一个国家就能由于这方面所支付的努力,而在精神和商业的影响上取回最大的收获”。“我们现在一定能够使用最圆满和巧妙的方式,控制中国的发展——这就是说,使用那从知识上与精神上支配中国的领袖的方式。”*〔美〕史密斯:《今日的美国与中国》,见清华大学校史研究室编:《清华大学史料选编第一卷》,北京:清华大学出版社,1991年,第73页。可见,教会与传教士是以建立学校的方式对欧洲或美国为中心的强势文化进行全球性辐射,从而使“他者”实现对“自我”文化的认同。

然而中国学生入教会学校的目的有以下几种:1.学校的优待政策可以糊口,比如登州文会馆“维时风气未开,人多怀疑,所招生徒仅6人耳。此6人者类皆寒素不能读书,乃权备膳宿等费,勉其就学”*朱有瓛、高时良:《中国近代学制史料第四辑》,上海:华东师范大学出版社,1993年,第455页。;2.学校的声望可助学生获得学业上的发展,如卫灵女校、焕文中学毕业生可直接入崇实学校,崇实学校的毕业生可以直接入上海沪东大学深造;3.学校的职业培养可寻得一份体面工作,如益文商专和毓璜顶幼稚师范学校毕业生容易在经济和教育行业找到工作;4.父母为教友而入教会学校,这种情况的比例相对较少。而教会学校的宗教政策为:“教会设立学校之宗旨,须高举基督,宣扬福音为主,发光栽培信徒子弟”,“所有学员必须遵守日常之礼拜,且以圣经为必修课”。“平日礼拜学生必须到会”,“平日礼拜不到者记小过一,拜日午后之宗教聚会不到者记小过二”,“小过满十五或大过满三者即退学”。*侯孝坤:《烟台二中前身——益文学校》,见《烟台市文史资料第1辑》,烟台:烟台市政协文史资料研究委员会,1982年,第185页。以上均显示此举是一种文化上的殖民,在此种制度强压下的入会和入教,按时礼拜和唱颂赞美诗,与学生入校之目的并不完全一致,因而其信仰的虔诚度是否打了折扣可想而知。其后果之一是在音乐教育方面的高度宗教性和福音传播的目的性,导致音乐成为服务宗教的工具和手段,音乐课程的设置皆为传唱赞美诗而预备,教会学校试图培养的是人格全面的信徒,而非音乐人才。

2.对传统文化的现代性解构

山东以“齐鲁文明之邦”著称,儒家思想文化传统和礼义精神是烟台民众的地域性精神特征,这成为该地区独特的社会文化景观。随着传教士开办教会学校所授近代科学与艺术课程,原生文化中的保守、封闭、中庸、伦理等信条与西方的平等、民主、开放、竞争等意识发生冲突。传统的封建思想逐步得到瓦解,这一瓦解过程是由传教士引发的教育革新在社会层面产生广泛影响,到国人自主追求西学、女性解放的过程。

《文会馆志》中记载1891年登州文会馆的课程设置时就注意到中国科举制度的不合理性,将中西课程夹杂授课,“维时八股之制方兴未艾,锁定课程自须随时。其后西学日盛,渐次改良”*王元德、刘玉峰:《文会馆志》,广文学校印刷所,1913年。见郭大松、杜学霞编译:《中国第一所现代大学——登州文会馆》,济南:山东人民出版社,2012年。。音乐作为“西学”课程之一,在教会学校中属于必修课程,并逐步获得社会上的认可。如真光女子中学“学费每年20元,钢琴费20元,风琴费10元”*孙继南:《中国近代音乐教育史纪年(1840—2000)》,上海:上海音乐学院出版社,2012年,第67页。,这对于普通家庭而言是相当昂贵的学费,但每年仍有半数学生选学钢琴,可见教会学校中的音乐课程已对烟台地区的青年学生及其家庭的教育观念产生影响。而国人办学中加入西式课程的时间明显晚于教会学校,1901年光绪皇帝下令自1902年起一切考试“均不准用八股文程式”*朱寿朋:《光绪朝东华录(四)》,上海:中华书局,1958年,第4697页。,乐歌课才作为“废八股、改科举、兴学堂”的新兴课程在学校中广泛设立。

图6.1920年焕文中学的上课实景*锐明:《焕文中学的女生》,见《老照片》,济南:山东画报出版社,2014年第98辑,封二。

山东不仅有深厚的儒家文化传统,更有深根固柢的封建思想,对于女性而言,不应在公众场合抛头露面,否则有违传统观念。1936年烟台中华基督教青年会组织青年话剧社,计划排演话剧《雷雨》,在寻觅女主角时发现一位袁小姐为最佳人选,但她却由于家庭阻力、“怕社会上笑话”而被迫放弃。而教会学校早在19世纪末就注意到女性教育对山东社会现代化进程的重要作用。如图6左下角所示,焕文中学的女生课堂中摆有一架脚踏风琴,中间的女生也明显是“天足”,反映出在教会学校中女子从身体到精神都得到了“解放”。女子义塾(1864)、会英小学(1867)、培真学校(1890)、毓璜顶女校(1904)、焕文中学(1906)、卫灵女校(1907)、义由女校(1910)、真光女子中学(1920)等基督教会支持下的女校纷纷建立;1923年信义小学实行男女学生合班授课,更成为当时的一大创举。而1904年癸卯学制颁布之后,全国才逐步开放了由国人自办女子学堂。毋庸置疑的是,教会学校在近代山东的女性解放、女性教育和男女平权的倡导等方面,都起到过历史的引领作用。

结 语

近代烟台基督教会学校的建立开启了山东乃至中国音乐教育之先,而传教士在西方音乐由西向东的传播过程中具有多重身份。就其音乐传播和音乐教育的目的来看,

他们来华的目的与中国传统音乐并无关联,他们试图对中国音乐加以“改良”或“改造”,为实现赞颂上帝的福音在异教徒中的播撒,扮演着文化“侵略者”的角色,采用教会学校教育的手段,完成“展示真理”和“树立基督教个性”*朱有瓛、高时良:《中国近代学制史料第四辑》,上海:华东师范大学出版社,1993年,第115页。的目标。另一方面,基督教会学校在近代国人音乐启蒙和社会音乐文化的现代转型中又扮演了“催化者”的角色。1930年以前烟台仅有1中学、8所小学为国人自办,而教会所办学校有5所中学、20所小学*数据统计来源于孙知骥:《烟台小学的演变(1861—1985)》,载于烟台市芝罘区委员会文史资料委员会编:《芝罘文史资料第9辑教育专辑》,1997年,第350页。烟台市档案馆:《烟台城市记忆(1861—1936)》,山东省内部资料性出版物,2009年,第126—128页。,可见烟台地区的基础教育大多由教会学校承担。而国人自办学校又大多为私立学校,其办学条件、教学水平、师资力量等方面与教会学校相差甚远,故与教会学校在音乐教育的普及程度、西方专业音乐教学水平和对音乐文化影响之广度上都难以企及。此外,教会学校虽以传教为根本,部分学校在校规中对学生参与礼拜的要求非常严格,但并没有扼杀在校学生强烈的民族认同感和爱国精神,反而是传统文化与“护国主义”的“助推者”,如《文会馆志》中刊载的爱国歌曲《爱国歌》《得胜歌》《恢复志》等均出自学生之手。综上,基督教会学校是在不同国家不同教会的支持下开办起来,其来华办学动机和带来的结果不尽相同,然而不可否认的是他们对近代烟台地区音乐文化的变迁、国人的音乐审美心理、专业音乐人才的培养、新音乐在地方上的兴起、中外音乐文化交流等方面都起到至关重要的作用。