“互联网专车”劳动用工问题的法律规范

——以P2P模式为中心

(中国人民大学 法学院,北京 100872)

自2013年初互联网专车进入出租车市场,便依托“共享经济”灵活、高效的优势,迅速地风靡全国。作为分享经济在我国的创新实践,互联网专车有利于促进出行的社会效益、经济效益与环境效益统一,但同时互联网专车市场也呈现出市场风险、道德风险与法律风险相交融的现状[1]。为了兴利除弊,多数学者将研究重点放在对互联网专车市场的法律监管制度上,研究如何构建符合“互联网+出行”新业态的监管方式。直到最近两年,互联网专车运营中各方利益主体不断发生纠纷冲突,使学者们开始关注互联网专车模式下的用工关系问题,认为专车司机的身份认定问题关系到专车运营中各方主体的利益分配,也关系到互联网专车模式能否健康、持续的发展。从目前已有的研究成果来看,学界在如何界定互联网专车模式下用工关系的问题上分歧很大、不同观点很多:有观点认为应当认定为劳动关系[2],有观点认为是承揽合同关系[3-4],也有观点认为可以劳动关系与劳务关系并存[5-6],还有观点认为应该是一种介于劳动关系和劳务关系之间的中间类型的用工关系[7]。前三种观点在适用上有其不可逾越的障碍,第四种观点具有可行性,但目前学界对中间类型主体的讨论还仅限于对域外概念的简单“套用”,缺乏理论基础的支撑,也未能结合我国法律制度与现实状况给出具体的路径设计方案。本文尝试对互联网专车的用工关系进行分析、界定,借鉴域外经验,并结合我国国情,提出规范我国“互联网专车”用工关系的路径选择与设计方案。

一 问题的提出:从国内外“专车”用工关系纠纷案件说起

(一)国内外“专车”用工关系纠纷案件

1.国内首起“专车”用工关系纠纷案

2013年,司机孙先生与某北京汽车技术开发公司签署了任该公司“代驾司机”一职的《劳动合同》,一年后,因公司解除与孙先生的合同关系而发生纠纷,孙先生向劳动仲裁部门提起劳动仲裁,而仲裁部门认为孙先生与该公司之间的关系不是劳动关系[8]。此案件为国内首例网约车平台公司与其司机之间的劳动关系确认案件。其引起广泛关注的原因是,专车平台公司与司机之间是否存在劳动关系,从根本上决定着双方的权益分配及其相关的一系列问题。如果双方之间被认定存在劳动关系,则司机应按照《劳动合同法》的规定,享受劳动者应有的社会保险、住房公积金等待遇;运输过程中发生交通事故等运营风险的,应以用人单位与劳动者的关系为基础来划分责任关系;司机获得的报酬应以工资而非劳务费来纳税等等。

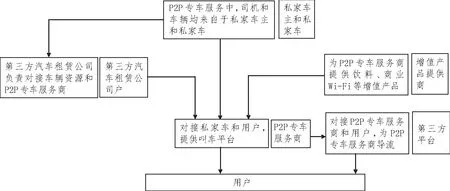

图1.P2P专车商业模式④

2.美国Uber专车司机身份纠纷案

2014年9月,美国洛杉矶的Uber专车司机Barbara Ann Berwich向加州劳动委员会起诉Uber公司(Berwich v. Uber)。原告Berwich向劳动委员会主张确认其与Uber公司之间的雇员关系(相当于我国的劳动关系),并要求Uber公司补偿其被拖欠的劳务费、加班费等费用;加州劳动委员会最终裁决Berwich是Uber的雇员,两者存在事实上的雇佣关系,并支持了Berwich的劳务费等费用的补偿请求①。受该案裁决结果的鼓舞,大量的Uber司机们更加积极地争取正式雇员待遇。2015年9月,以Douglas O’Connor为首的一些Uber司机向加州旧金山地区法院起诉Uber公司(O’Connor et al v. Uber),要求确认其为Uber公司正式员工而非独立合同人(Independent contractor②)。该案被旧金山地区法院法官Edward Chen判定为集体诉讼(Class Certification),意味着加州16万之多的Uber司机都可以加入该诉讼案,并在Uber败诉后,向其主张员工待遇。该案在Uber公司上诉期间,原、被告双方达成了和解协议,约定由Uber公司向Uber司机支付1亿美元的和解费,和解后双方承认Uber司机是Uber公司的独立合同人③。

Berwich v. Uber案中,劳动委员会将其裁定为雇员关系(劳动关系)的结果,在美国争议巨大;而O’Connor et al v. Uber一案,以双方和解结案。可以预见,如果此案也被判定为雇员关系,巨大的员工福利负担很可能直接摧毁Uber公司。事实上,不只是Uber公司,这些共享经济模式下的创新公司都无法在传统劳动关系所附带的巨大员工福利“枷锁”下负重前行。

(二)P2P互联网专车之用工模式

目前市场上存在的“专车”运营模式可以大致概括为B2C与P2P两类。B2C模式下,运营方式相对传统,软件平台公司购置或租赁车辆,司机经聘任并严格培训后上岗,人员稳定性高。此种模式下,平台公司与专车司机签订劳动合同,运营收入与风险由平台公司掌握和承担。此种模式下软件平台公司与专车司机之间的法律关系较为清晰。因此,本文主要讨论用工关系较为复杂和混乱的P2P模式下的互联网专车劳动用工关系(见图1)。

P2P模式也即私家车加盟模式。该种模式主要是通过调动私家车主和私家车参与运营来满足市场需求,平台公司与私家车车主对运营利润进行分成。P2P模式的特点是灵活、松散,是典型的“共享经济”。其优势是运营成本低,扩展速度快,受到消费者与投资者的青睐;劣势是司机队伍人员流动性高,服务质量难以统一,运营风险较高。如滴滴专车就是该种模式的典型。私家车主注册成为滴滴专车司机的程序十分简单,只要软件平台审核通过私家车主上传的驾驶证和行使证,该车主就可注册为滴滴的专车司机。灵活松散的特点背后是专车司机与平台公司之间的法律关系不明确,理论与实践上都存在很大的争议。故本文着重来分析P2P模式下平台公司与专车司机之间的法律关系及其带来的相关问题。

二 “专车”用工关系不清晰所产生的现实问题

我国2015年《〈网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法〉征求意见稿》曾试图要求网约车平台公司与司机签订劳动合同,但该条规定引起了广泛的争议。支持的声音多来自传统出租车行业从业人员,认为签订劳动合同才能保护专车司机的权益[9];反对的声音多来自法学学者与专车软件平台运营商们,其理由是传统劳动法的用工模式与互联网时代用工模式的灵活性、多样性特征具有一定程度的不相容性,不符合共享经济发展趋势[10]。例如,以Uber、滴滴为代表的专车平台运营商们始终主张,他们的身份是“信息的撮合者,而非专车司机的雇主”[9]。

鉴于争议较大,2016年最终颁布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(下文简称《暂行办法》)采取了折中的办法,规定专车平台与专车司机之间可选择性地签订劳动合同。此种规定表面上兼顾了共享经济的灵活性,但依然没有回应专车平台公司与专车司机之间的法律关系问题,专车运营市场上的用工混乱现状也没有出现实质性好转。而且这种可选择多种合同形式的“开放式”规定,在一定程度上反而“鼓励”了平台运营商通过签订承揽合同、合作协议等来规避签订劳动合同所带来的系列问题。

(一)“专车”司机权益缺乏保障的问题

根据《暂行办法》规定,平台公司具有与专车司机签订劳动合同的义务,但该条规定同时又指出,劳动合同不是双方之间签订的唯一协议形式,平台公司也可以选择与司机签订其他形式的协议。如此开放式的规定,难以起到约束平台公司履行与专车司机签订劳动合同义务的作用。实践中,鲜见软件平台公司与专车司机签订劳动合同的情况。多数情况下,平台公司与专车司机签订的是“合作协议”或“承包合同”;或者是将劳务派遣公司加入进来,将劳动合同上的用人单位换成是劳务派遣公司,将平台公司的直接用工变成了劳务派遣;还有一些情况存在,如劳务派遣公司与专车司机之间的合同不是劳动合同,而是“劳务中介合同”,将用工方式从劳务派遣改为中介服务。据媒体报道,有些司机因为拒签此种协议,而被冻结了账户资金[11]。

不管是合作关系、承包关系、劳务派遣关系,还是中介服务关系,平台公司的目的都是为了逃避用人单位责任。在现有的制度规范下,专车司机都要对运输过程中的风险承担全部责任,其权益被置于极大的风险之中。

(二)交通事故责任承担问题

《暂行办法》出台之前,对于互联网专车出现交通事故如何承担责任的问题,理论和实务上都存在很大争议,主要围绕软件平台公司应否承担责任的问题讨论激烈。由于专车司机与平台公司之间的法律关系没有清晰的界定,在发生交通事故的情况下,很难从法律上要求平台公司承担责任。《暂行办法》颁布后,明确了专车平台公司承运人的法律地位⑤。根据《合同法》对运输合同的规定,承运人应承担运输过程中的安全责任。然而,现实中,软件平台公司往往主张跟专车司机订立的是承揽合同,根据《合同法》对承揽合同的责任承担规定,承揽人需要承担质量保证责任,这意味着承运人责任被转嫁给了专车司机,即运输中的事故责任完全由专车司机承担。

如此的责任承担方式,一是不符合“谁受益、谁负责”的风险承担原则,平台公司作为运营商,不应只分享经营收益,不承担经营风险;二是不符合对乘客的风险担保利益要求,一旦出现交通事故,专车司机作为自然人主体,其风险承担能力有限,而且在发生安全事故的场合下,司机本人往往也会遭受人身或财产的损害,由司机个人承担此种风险,既不现实也不合理。尽管2016年8月交通运输部在《网络预约出租车运营服务规范(征求意见稿)》中对这一现实问题做出了回应,明确了平台公司在安全责任事故中的先行赔付责任。该规定虽然能够保证乘客的利益不因平台公司与专车司机之间的“扯皮”而受损,但是,该规定仅针对的是乘客的伤亡赔偿责任,对专车司机本人的伤亡或车辆的毁损没有包括在内,这是对专车司机利益的忽视。

(三)行政处罚风险承担问题

根据《民法通则》第四十三条的规定,公司或其他企业法人应当对其员工的经营活动,承担“自己责任”,即在劳动关系明确的经营活动中,员工在从事用人单位业务活动中所产生的法律后果由用人单位承担责任,员工本人不承担责任。对于互联网专车来说,其平台公司与专车司机的法律关系并没有明确为劳动关系,因此,在专车司机通过软件平台接单而进行的运输业务中产生的行政处罚责任,应该由专车司机个人承担,还是应由平台公司承担用人单位的“自己责任”,争议很大。

2015年的“全国专车第一案”引起了广泛的关注,其争议的焦点问题之一就是专车司机在进行专车运营过程中所产生的行政处罚责任应由谁承担的问题。专车司机陈超在通过滴滴软件平台接单后,在送乘客到目的地的过程中,被交通执法部门工作人员以非法运营为由,罚款2万元;陈超不服该处罚决定,将做出该处罚决定的交管部门告上法庭;陈超认为,自己不能代表专车,交管部门要罚也应该罚滴滴[12]。P2P模式下的专车运营中,平台公司与专车司机之间的关系相对松散、灵活,平台公司往往强调其与专车司机之间是承揽合同关系或合作关系,而目前理论和实务上都缺乏对两者之间关系的清晰界定,故在不能明确劳动关系的前提下,专车司机缺乏要求平台公司承担责任的法律依据,这种结果无疑对专车司机是不公平的。

三 “互联网专车”劳动用工的法律关系分析

(一)是否为劳动关系的分析

在认定劳动关系的问题上,我国大体沿用的是劳动关系从属性这一标准。原国家劳动与社会保障部于2005年发布的《关于确立劳动关系有关事项的通知》中给出了对“事实劳动关系”的认定标准:第一,主体适格性标准,即要求用人单位和当事人都必须是符合法律、法规规定的适格主体;第二,从属性标准,即劳动者须接受用人单位劳动规章制度的约束,接受用人单位的管理,劳动者与用人单位存在从属关系;第三,业务相关性标准,即劳动者提供的劳动与用人单位的业务紧密相关,前者是后者的组成部分。尽管这一标准相对于当前的经济模式有一定的滞后性和局限性,但仍然是确认劳动关系的重要参考。

根据劳动关系的判断标准,并结合我国《劳动法》与《劳动合同法》的规定,这里来分析专车模式下的用工关系是否是劳动关系。

首先,专车模式下的用工关系不符合主体适格性标准。根据我国法律规定,企业不得开展工商登记经营范围之外的经营活动,而专车软件平台公司的工商登记经营范围一般为技术开发类,如滴滴公司的工商登记经营范围就是技术开发类。严格来说,平台公司不是专车运营的合法用人单位。

其次,专车模式下的用工关系不符合从属性标准。一方面,专车司机所赖以运营的生产资料即专车并非由平台公司所提供;另一方面,尽管司机在运输业务中需要遵守平台公司制定的运营规则,但专车司机具有极大的运营自由度和业务自主性,如司机接单与否、何时接单完全根据自己的时间、行车路线来决定,而无需接受平台公司的命令或指示,这与传统劳动关系中劳动者须严格执行用人单位的工作时间、工作任务的模式明显不同,两者之间的“从属性”已经弱化。

第三,专车模式下的用工关系不符合业务相关性标准。以滴滴公司⑥中的北京滴滴无限科技发展有限公司为例,其工商登记中的经营范围为:计算机软件及网络技术的研发;技术服务;技术咨询;技术转让;销售自行研发的软件产品;经济信息咨询⑦。专车司机从事的是运输业务,而平台公司的经营范围是计算机及网络技术类,两者相去甚远,显然没有业务相关性。

第四,专车模式下的用工关系不符合我国劳动法的规定。从我国劳动法律的立法精神来看,我国并不提倡双重劳动关系[13]115。1994年的《劳动法》明确否定双重劳动关系,2008年的《劳动合同法》虽然没有明确禁止双重劳动关系,但将可以建立双重劳动关系的主体明确限定为非全日制用工的劳动者。从目前专车运营情况来看,大多数专车司机是有正式工作单位的全日制员工,他们以业余时间兼职的形式参与专车运营,有的专车司机甚至同时是几个软件平台的专车司机。这种用工方式显然不是符合劳动法上“一人一职”的用工原则。

(二)是否为居间关系的分析

专车的运作模式与居间合同关系有很多相似之处,看似是软件平台公司向专车司机提供订立运输服务合同的机会,但实质上,专车模式下的关系并非居间关系。

首先,软件平台并非像居间人那样完全中立,并不干预委托人与第三人之间的合同。软件平台对专车司机与乘客之间的合同具有介入性。如对于那些信用等级高的乘客,在没有司机接单的情况下,软件平台会强制向司机分配订单,被分配的司机不能拒绝;再如,平台还会对违约司机进行处罚;也会根据乘客对司机的评价对司机进行信用评级,并根据司机的信用等级制定司机“抢单”时的竞争规则。软件平台的这些“介入”行为,都不符合居间人的身份要求。

其次,软件平台并不是像居间人那样以委托人的要求和意愿为服务目标,平台不仅为司机的“进入”设置条件,并为司机的运营活动设置一定的规则,还要在一定范围内对司机进行奖励或处罚的管控,显然不同于居间人完全中立的地位。

再次,平台公司与居间人获取报酬的方式有本质的区别。居间人因提供订立合同的机会来获得报酬,不分取合同项下标的业务所产生的收益;而平台公司从专车司机完成订单所获的收益中分取提成。

(三)是否为承揽关系的分析

目前学术界有学者支持专车司机与软件平台公司之间是承揽关系,其理由有两点。首先,私家车主注册为软件平台的专车司机后,意味着双方就专车司机按照平台发送的乘客和路线信息完成运输任务的合意,专车司机将乘客送到指定地点后即为完成工作,平台提取分成后的收益为司机的报酬,符合承揽合同的形式要件;其次,专车司机是利用自己的生产资料或劳动工具(即车辆)、使用自身的技能,独立自主地完成运输工作,平台只对司机的工作质量作了要求(即乘客的满意度),只关注司机的运输结果,并不干预司机的运输过程,在司机完成工作后,以乘客的满意度作为工作合格与否的判断标准,若司机的运输工作没达到标准,平台会对司机行使降低报酬直至终止合同的权利,符合承揽合同的实质要件。

然而,将互联网专车模式下的司机与平台之间的法律关系界定为承揽关系,是机械地套用现行合同法中关于承揽合同的规定,不符合“共享经济”调动社会闲置资源共创财富、共享收益的理念,抹杀了共享经济灵活、松散的运行模式所带来的综合效益优势。传统承揽合同法律关系对应的是传统经济模式下的传统劳务关系,已经不能“生搬硬套”地用在以互联网为媒介的“共享经济”模式之上,否则就会出现“水土不服”的症状。

第一,根据合同法的规定,在承揽合同关系中,承揽人须对合同项下的工作承担瑕疵担保责任,意味着一旦发生运输风险,将由承运人即专车司机承担全部责任,而软件平台将不负任何责任。这种风险承担方式,对专车司机与乘客的保护都非常不利,必将损害专车司机参与专车运营的积极性,也会降低消费者对专车运营安全保障的信心。

第二,辩证法认识论告诉我们,认识事物时要透过现象看本质。对于互联网专车来说,软件平台是其降低运营成本的技术手段,是互联网技术时代下运输行业发展的一种新型的运营“现象”,其本质仍然是运输。从专车软件平台公司的经营行为本质来看,其核心业务就是运输,而不是软件平台服务,软件平台只是其进行运输业务的工具而已;并且,软件平台服务并不是其收益来源,因为各方使用软件平台的服务都是免费的,平台公司真正的业务收益来源是运输,只有专车司机完成了运送乘客的业务,才能产生收益。因此,平台公司的真正业务仍然是运输。作为以运输为核心业务的平台公司,对运输风险完全不负责任的承揽合同关系显然不符合权利义务对等的民事行为基本原则。

四 域外专车用工关系界定模式的尝试——中间类型的就业主体

如果将互联网专车模式下的劳动用工纳入到劳动法的保护范围,会冲击分享经济松散、灵活的模式优势,束缚分享经济的发展,也会颠覆传统劳动关系的认定标准;而完全否认互联网专车下用工关系的劳动关系属性,又会将专车司机的权益置于十分危险的境地。如何在这两者之间寻找一种平衡,域外一些国家尝试了构建“中间类型主体”的路径,具有借鉴意义。

德国学者创建了类似雇员(arbeitnehmerahnliche person)的概念,用来描述那些处于纯劳务工作者与劳动者之间的那一类从业主体,他们与企业之间的关系松散、灵活,却在经济上对企业具有依赖性[14]。在德国,类似雇员享有职业安全权、健康权、年休假权等权利,受《照护时间法》保护,受劳动法庭的司法管辖,能够通过签订集体合同来保护相关权益,不受非法歧视,但是,类似雇员不能加入职工委员会,也不受解雇立法的保护[15]。

英国立法上除了劳动者(worker)和雇员(employee)这两个概念外,还有一类“非雇员的劳动者主体”⑧,即介于雇员与纯劳务提供者之间的就业主体。非雇员劳动者享有最低工资保障、法定病假工资、带薪休假、夜班限制、不受用工歧视、不受非法扣减报酬等权利,但是,不享受不公正解雇保护、遣散费、产假、陪护假等权利和福利[16]50。

加拿大立法和判例中也承认在雇员与独立承揽人之间存在一类中间类型的就业主体,即依赖型承揽人(dependent contractor)⑨。依赖型承揽人,是相对于独立承揽人而言的,是指那些在经济上依赖于相对方的劳务提供者,其在提供劳务的过程中所承担的义务更接近于雇员。法官判断依赖型承揽人的标准包括双方关系的持续性、合同关系的依赖性、工作的唯一性等;依赖型承揽人受集体谈判立法的保护,享有合同终止获提前通知的权利,并享受集体谈判立法中规定的权利内容⑩。

五 界定与规范“互联网专车”用工关系的路径探索

如前所述,平台公司与专车司机之间的关系具有明显的共享经济特征,无法被简单地界定为传统的劳动关系或劳务关系。笔者建议,借鉴域外创建“中间类型主体”的做法,在劳动关系与劳务关系之间创建一类“类劳动关系”,在劳动者与劳务者之间创建一类“类劳动者”。使用“类劳动者”的概念来指代那些对经营者的依赖性要显著低于传统雇员,而在经济收入上对经营者的依赖性又高于一般的纯劳务提供者。创建“类劳动者”与“类劳动关系”的概念,首先要从理论上解决“类劳动关系”对传统劳动关系在组成与结构上的改变。

(一)“类劳动关系”的理论基础

劳动契约制度建立于19世纪末20世纪初以工业为主导的市场经济社会,所依据的是成年男性劳工的工作生活特性,他们在雇主的工厂中以不定期契约的形式,服从雇主的指示,提供特定的劳务[17]9。劳动契约关系以提供劳动的场所单一、时间集中、所需技能单纯为主要特色。无庸置疑的是,自信息技术推动的资讯时代伊始,劳资关系的组成与结构就开始逐步地被“改革”,从工会的组织动员方式、劳资关系的维系规制、雇主与劳工的个别关系上都从根本上发生着改变。在互联网技术推动的共享经济大潮下,这种劳资关系的组成与结构的改变更加深刻、更加显著。具体而言,这些改变主要体现为:第一,雇主与劳工关系,从传统的人格从属性与经济从属性逐步演变为组织的从属性与技术的从属性;第二,工作时间,由传统的八小时正规工时制向弹性工时转变;第三,工作场所,由集中型工作场所向分散型工作场所转变;第四,劳务供需关系,由原有的双务关系演变为多边关系。

世界各国面对上述变化,已经采取诸多应对办法,包括扩大解释劳动关系从属性理论;通过接触管制来减低劳动保护法的规范水准,提高劳动市场当事人的自治能力;增加劳动契约制度的弹性来应对现实的多样性等等。其中,建立松散而自由的劳动雇佣关系,已是经过各国实践、行之有效的新型劳资关系形态。

回顾劳资关系发展历史,从奴隶制时代庞大的奴隶阶层提供劳动供少数上流社会成员悠然自在地创造政治、文化、艺术文明,到农奴取代奴隶以自由换取生存为贵族提供统治基础,再到产业革命解放农奴后,取而代之的广大债奴在工厂劳作,依然是以自由换取生存。这种形态所伴随的意识形态的斗争被信息社会的到来终止,因为社会安全保障体系的建立将以“自由换取生存”的劳动方式彻底排除在人类文明之外。松散、自由的劳雇关系,不仅是使人性尊严获得应有的尊重的人类文明发展的必然趋势,更是现代经济发展大潮下劳资关系不断向前演进的必然形态。

(二)我国规范“互联网专车”用工关系的路径选择

1.立法中增加“类劳动关系”与“类劳动者”的概念

笔者建议,将来在修订《劳动法》或《劳动合同法》,或出台某领域共享经济运营模式的单行法规时,可明确“类劳动关系”和“类劳动者”的概念。“类劳动者”的身份确定应符合以下特征。

第一,主体为亲自提供劳务的个人。“类劳动者”不包括那些由第三方用人单位指派从事劳务的个人,亦不包括有权选择他人代为提供劳务的个人。如,对于互联网专车,《暂行办法》中明确了平台运营商有义务确保线上和线下司机的一致性,即专车司机必须亲自提供运输服务。现实中,滴滴打车软件平台也会提醒乘客,“当遇车辆信息不符时,建议您拒绝乘坐并进行投诉”。

第二,“类劳动者”对经营者不存在传统意义上的人身从属性。在互联网专车运营模式下,司机在工作过程中具有很强的独立性与灵活性,不存在传统劳动关系中用人单位对员工严格的控制与管理关系。从属性的弱化,也是共享经济下用工关系的典型特点,是“类劳动关系”的本质特征。

第三,“类劳动者”在报酬获取上对经营者具有依赖性。“类劳动者”的报酬获取主要来源于某个经营者,其收入稳定性取决于该经营者,工作任务的接受与运营规则上受经营者的调控。对依赖性的认定,一般有两个方面的标准。一是提供劳务的专属性程度,即“类劳动者”的经济收入中的绝大部分来源于某一个经营者。如,德国的标准是50%以上的收入来源于某一经营者;加拿大则将这一标准提高至80%。笔者认为,我国采用50%的标准为宜,过低的标准势必将会给平台运营商带来过重的负担;而过高的标准也会将多数的专车司机排除在“类劳动者”的范围之外。二是提供劳务的持续性程度,如果劳务的提供仅是一次性或偶然性的短期行为,那么就不具备报酬获取上的依赖性。持续性要求,双方之间的劳务提供行为具有时间上的持续性,具有一定的时间长度要求。

2.赋予“类劳动者”一定范围内的权利

“类劳动者”毕竟与劳动法中真正意义上的“劳动者”有所不同,对其的保护应比照对劳动者的保护,并在保护程度和范围上有所限制,即法律对“类劳动者”的保护要弱于对“劳动者”的保护。参考域外国家保护中间类型劳动者的做法,大多将这种保护定位于对其经济收入、休息等基本劳动权利的保障,而对于解雇保护及其他福利性待遇则排除在此类保护范围之外。此种保护力度符合共享经济下用工关系的特征,对我国具有借鉴意义。具体而言,我国在构建对“类劳动者”权益保护制度时,也应着眼于以下权利内容。

第一,报酬保障权。报酬保障主要是指对“类劳动者”的基本劳动报酬应及时、足额地发放;平台运营商在制定提成、补贴规则时,应避免利用垄断地位优势,制定有损“类劳动者”利益的提成、补贴规则。

第二,职业安全与健康权。互联网平台运营商具有保障“类劳动者”职业安全的义务,建立相应的安全保障制度措施来避免工作过程中的风险和伤害。对于互联网专车来说,安全保障制度主要包括安全驾驶方面的监督制度。

第三,解除合同获事前通知的权利。鉴于“类劳动关系”中双方松散的关系,各方都有权随时终止已经达成的劳务提供协议。又鉴于“类劳动者”在经济收入上对经营者具有依赖性,为避免劳务提供者突然丧失收入来源的风险,应要求经营者一方履行终止合同前的通知义务。若经营者违反此通知义务,则应该给予“类劳动者”合理的经济补偿。

第四,不受就业歧视的权利。域外各国在构建对“中间主体”的权利保护时,几乎都将“免受歧视”作为必要权利内容之一。我国也应不例外地将“不受歧视”纳入到对“类劳动者”的权利保护范围之内。具体而言,我国《就业促进法》第三条规定的劳动者的不受歧视权,也应适用于对“类劳动者”的保护。

第五,社会保障的权利。依照我国《社会保险法》的规定,“类劳动者”可以自由职业者的身份自行缴纳养老保险与医疗保险,但在失业保险和工伤保险上还缺乏可行的途径。如前所述,诸如专车司机之类的“类劳动者”对经营者存在经济上的依赖性,同样面临着合同终止所带来的突然失去收入来源的风险;而且,互联网专车这种运输行业,本身的职业风险相对较高,一旦发生交通事故,由专车司机独自承担责任后果,必将给此类个体带来沉重的负担。因此,笔者建议,我国在构建自由职业人员参加失业保险与工伤保险的路径探索中,可以考虑将这些“类劳动者”的主体涵盖其中,以适应分享经济大潮下新型劳动用工模式日益常态化的必然趋势。

六 结语

“互联网专车”是共享经济改革大潮下的新生事物,给我国的社会经济带来了极其深远的影响。分享经济刚刚崭露头角,今后势必将更广泛地影响各行各业的运营模式,越来越多的劳动力将参与到分享经济模式下的运营中。如果按照传统劳动法的规范模式,分享经济运营模式下的劳动提供者将面临的是充满风险的就业环境,重新界定与分享经济相容的劳动用工法律关系及构建相应的保障体系已是不能回避的问题。我国面对分享经济大潮的影响,也应该引入中间类型的用工主体概念,即将共享经济用工模式下的这类就业主体赋予“类劳动者”的身份,将此类中间类型的用工关系可界定为是“类劳动关系”。参照劳动关系的基本特征来分配双方主体的权利义务,这种权利义务的分配界限应以既不束缚分享经济优势的发挥,又不会将劳动提供者置于高风险的用工环境下为宜。

注释:

①参见:Uber Technologies Inc.v. Barbara Berwich,Case No. CGC-15-546378, Superior Court of California, County of San Francisco, June 16, 2015.

②Independent contractor,也被译为“独立缔约人”或“独立合同工”,是美国法律中的一个概念,指与企业签订合同,约定在自己的工作场所,利用自己的设备或雇员,完成特定的工作,由企业支付报酬的工作者,类似我国的承揽合同关系。

③参见:Douglas O’Connor,et al.,v.Uber Technologies,Inc.,et al. Case No. 15-cv-00262- EMC, United States District Court, Northern District of California, August 18,2016.

④资料来源于王晨曦《中国互联网出行市场年度综合报告2016》(2016-06-20), https://www.analysys.cn/analysis/trade/detail/1000099/。

⑤《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十六条规定:“网约车平台公司承担承运人责任,应当保证运营安全,保障乘客合法权益。”

⑥这里的“滴滴公司”指滴滴系,包括北京小桔科技有限公司、北京滴滴无限科技发展有限公司、滴滴(中国)科技有限公司。

⑦参见:北京市企业信用信息网http://qyxy.baic.gov.cn/。

⑧参见:Employment Rights Act 1996 of United Kingdom, Article 230(3).

⑨参见:British Columbia Labor Relations Code, R.S.B.C. 1996, Chapter 244, Section1(1).

⑩参见:Drew Oliphant Professional Corporation v. Harrison, Case No. 2011, ABQB 216.

[1]刘俊海,张宇翔.共享单车需骑行在法治轨道上[J].群言,2017,(5).

[2]辛颖.专车司机身份之争[J].法人,2015,(11).

[3]张素凤.“专车”运营中的非典型用工问题及其规范[J].华东政法大学学报,2016,(6).

[4]卢鑫.专车司机与打车软件平台之间的法律关系探究[J].法制博览,2016,(4).

[5]顾伟.论网络专车平台与专车司机之间的法律关系定位[J].法制与社会,2016,(14).

[6]何雪颖.专车司机身份之争——从美国加州Uber司机诉Uber公司案谈起[J].广西政法管理干部学院学报,2016,(5).

[7]班小辉.论“分享经济”下我国劳动法保护对象的扩张——以互联网专车为视角[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2017,(2).

[8]彭斐.全国专车第一案:私家车司机被罚状告客管中心[N/OL].(2015-03-30).http://tech.sina.com.cn/i/2015-03-30/doc-iavxeafs3389180.shtml.

[9]王建平,崔杰.“专车”司机与网约车平台签订劳动合同:该不该?[N/OL].(2015-11-16).http://zhuanche.juhangye.com/201511/weixin_1797459.html.

[10]黄瑶.法学专家:专车不该强制平台与司机签劳动合同[N/OL].(2015-11-05).http://it.sohu.com/20151105/n425410086.shtml.

[11]吴燕雨.滴滴专车司机拒签合同,账号被冻结[N/OL].(2015-06-22).http://fun.youth.cn/2015/0622/1327363.shtml.

[12]冯雪.中国“专车第一案”被罚两万司机:我不代表专车,要罚就罚滴滴[N/OL].(2015-04-16).http://www.guancha.cn/society/2015_04_16_316159.shtml.

[13]郑尚元.劳动合同法的制度与理念[M].北京:中国政法大学出版社,2008.

[14]〔德〕曼弗雷德·魏斯,马琳·施米特.德国劳动法与劳资关系[M].倪斐,译.北京:商务印书馆,2012.

[15]PENNINGS Frans, BOSSE Claire.TheProtectionofWorkingRelationship:AComparativeStudy[M]. The Netherlands: Kluwer Law International, 2011.

[16]European Parliament. Social Protection Rights of Economically Dependent Self-employed Workers[R]. European Union: IZA,2013.

[17]黄越钦.劳动法新论[M].北京:中国政法大学出版社,2002.