洪洞大槐树文化中心设计心得

郑 敏

(山西省建筑设计研究院,山西 太原 030013)

1 工程概况

洪洞县是山西人口第一的大县;是中华民族古老文明的发祥地之一,风光秀丽,历史悠久、文化深厚,文物古迹众多,人文资源丰富,民俗风情绚烂,是山西省的文物重点和旅游大县。

洪洞县文化中心及广场项目是洪洞县委、县政府2011年城市建设和改善居民物质文化生活的重点工程,也是洪洞现代化建设和文化建设的重点工程。项目规划用地面积9.86万m2。项目建成将提升城市文化品位,促进城市健康有序协调发展,提高城市规划建设水平。

基地地处洪洞县城东部地区,位于玉峰街与洪洞大道相交处东南角,玉峰街、洪洞大道及北环街都是洪洞县的城市主要干道,基地东边为支路宽30 m。基地地势平坦、交通便利,区位环境十分优越。

设计总建筑面积71 939 m2,其中地上总建筑面积51 824 m2,地下建筑面积20 115 m2。

2 设计指导思想

充分满足洪洞县文化中心及广场项目的使用要求,从可持续发展的角度着手,使其在使用功能方面更科学、更现代、更舒适和更加人性化。

合理组织好总图布局,使洪洞县文化中心及广场项目各功能区的分区合理,流线清晰,并能更好的符合洪洞县的长远规划。

注重建筑造型设计,使文化中心与洪洞县整体环境相协调,但又能彰显其独特个性,使其成为地域的亮点。同时结合室外环境合理规划市民活动广场、停车场、绿化等功能,将建筑、环境与历史文脉及市民活动有机的结合起来。

3 建筑设计

3.1 总平面布置

本工程设计范围包括洪洞县文化中心及广场。本工程建设场地为三级场地。总用地面积9.86万m2,总建筑面积71 939 m2。

基地主要的人流来自北面的玉峰街、西面的洪洞大道以及东边的城市支路。沿玉峰街垂直方向将基地分为东西两个部分,西边设置文化广场,东边为建筑主体。

根据要求,基地机动车出入口设置两个,分别在基地东南角和西南角,临近出入口的地方均设置地下车库出入口,并设置临时地面停车场。车行流线全部在基地南侧,并与车市道路连接。西侧的广场为人行主要入口,与建筑的斜坡衔接形成连续的行为路线,基地北侧,东侧均可进入场地。

场地做到人车分流,人流、车流都有各自独立的系统和行动区域,相互独立、互不干扰、安全可靠。

消防车道在建筑四周形成环形消防车道。

基地内广场景观及建筑主体景观为两大景观中心,并通过建筑的坡道进行延续,形成主要景观轴线。

广场中心的水景更增添了整个场地的灵性、趣味。

建筑内分割成的庭院亦单独各自形成具有地方特色院落景观,大中有小,小中见大,为建筑增添了几分情趣。

在建筑四周配合绿化以及具有地方文化的雕塑。

3.2 设计构思

建筑是文脉传承最重要的载体之一,全国明朝前的古建筑中有70%是在山西的,设计由此入手,对基地的文脉特点展开分析。

山西以“大院”“晋商”而闻名,山西传统建筑以院落式空间为基础,如乔家大院、藏家庄园等的平面格局,以传统四合院为基本元素,又在此基础上进行了重组和混合,和四合院的以房间围合院落的精神实质是一致的,这也是建筑作为载体对中国古代伦理学与传统道德观念的集中体现。但是山西院落又在此基础上衍生变化,既强调中轴对称的布局又在其中融入一些开放自由的布局方式,这样的手法使建筑的平面更加丰富、空间更多变化。晋商阅历丰富、思想开明,以至山西传统建筑与其他四合院等传统古建筑相比,等级森严的规矩、礼数较少,且晋商见多识广,足迹遍布全国乃至更远,因此他们建宅会融和、采纳各地民居、建筑艺术的精华,从而导致山西传统民居建筑平面、布局不拘一格,形式多样。

通过对山西民居、院落的文脉归纳、提取总结出:城—墙—轴—巷—院—庭。

大槐树文化中心地处洪洞这个文化大县且本身就是一个功能集合体,它包含1 200座主剧场,900人演艺中心、博物展览馆、图书馆、科技馆、青少年及老年活动中心、地下超市、停车库及休闲广场等多项功能组合。每个功能体相对独立却又需要在一定程度上相互联系。如何合理组织流线、布局空间,将这些不同功能的建筑体块组织起来,使其既能强调历史文脉与风格化的建筑特征,又能有效地组织建筑的多个功能,使其在使用时更方便、更有层次、更加相辅相成,使不同年龄、不同领域、不同层次的人群在其中活动、观览、使用时都能感受到各得其所的自在。且整个建筑要能充分的展现其现代感、科技感,展现时代风貌,又能用科学的手法处理好建筑与城市的关系,解决交通、空间、环境、人的行为等各种问题,改善城市形象便成为设计的关键。

山西古城、大院,围合、封闭,符合中国传统建筑文化中安全、规整、含蓄内敛的特性(见图1)。

对城墙形态的破坏,是现代建筑对公共空间中开敞、交流的需求(见图2)。

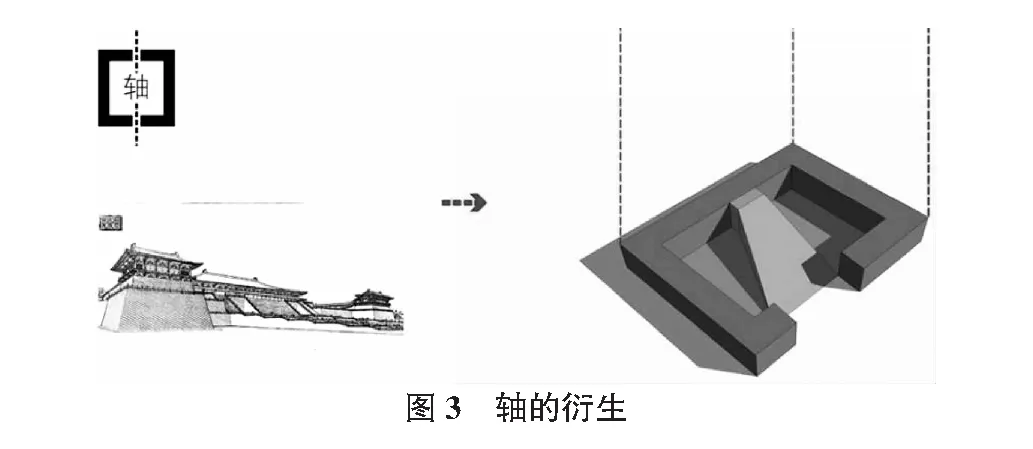

对称轴线进行扭转变形并向广场方向展开,插入大台阶与城市空间交相呼应,建筑与城市的对话框(见图3)。

“街巷”穿插于建筑中,自然地将体块有机的划分,每个部分既相互独立又相对联通,同时也使平台的层次更加丰富(见图4)。

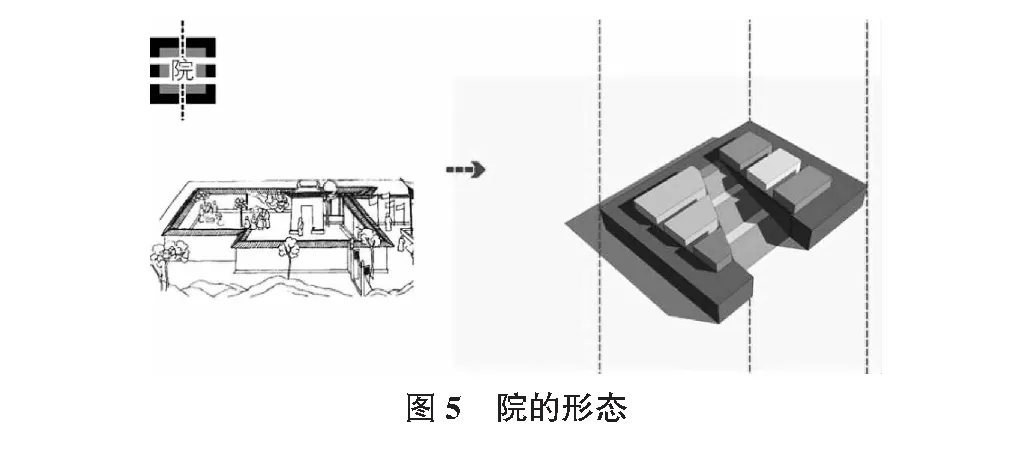

将不同功能根据其使用性质布置在已划分好的区域内,每个功能区域又相对独立形成各自的围合,就好像古代“院落”的抽象形态(见图5)。

每个“院落”的体块中,根据其各自功能创造开放、半开放的庭院空间,使其更好的与自然环境接触,满足人们对“庭”的需求,对交往的渴望(见图6)。

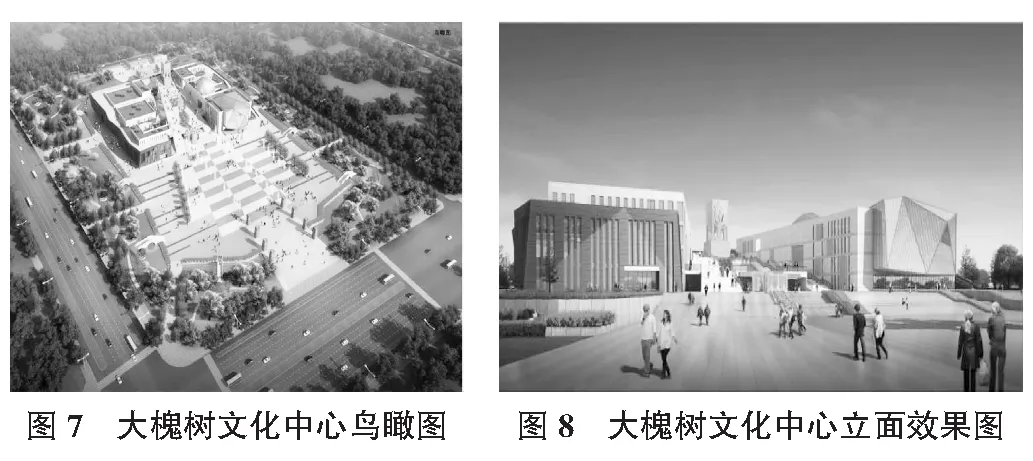

强调历史与文脉及风格化的建筑特征,建筑设计具有明确的城,墙,轴,巷,院,庭。这些传统的规划建筑控制元素被有机地运用在大槐树文化中心的设计当中。在建筑的立面设计和景观设计中,具有传统文化设计的浮雕也被运用其中,更加彰显洪洞文化底蕴的深厚。

建筑物功能复杂,流线众多,但是在这些控制元素的运用之下,具有极强的整体感。建筑外墙用材和形态具有城墙的意向,从而使得建筑具有了地标效应。

建筑物中间的室外大台阶综合了交通,演艺,景观,展示功能,气势磅礴,引人入胜。市民可以从这里到达图书馆,博物馆,科技馆,大剧院以及活动中心。更有外围的城墙环绕建筑物,与中心大台阶相辅相成,有机地连接了各个不同标高的屋顶平台及绿化空间。使得建筑物的屋顶花园与大型的中心广场具有了内在的关联性,相互观赏,相互增色。

中心大台阶有水景设计,从大槐树的雕塑脚下,一路跌落至广场连接处,象征了中华文化的源远流长。也把大台阶和中心广场有力地连接在一起。

中心大广场的设计凸显了寻根文化,广场主要区域平整,有利于大型民俗文化的室外表演,可以容纳数万人集聚。两侧以绿化为主,中式园林穿插其中,极强地烘托了传统文化的氛围(如图7所示)。

3.3 平面布局

功能布局以立体延伸的大台阶为中心,以横向平台为骨架,布局各大功能体块,并根据各自的特点进行功能分区。六大功能中,中老年活动中心,青少年活动中心和会议中心可属于“动区”,布置于建筑前端,其中会议演艺中心可属于“动区”,布置于建筑前端,其中会议演艺中心人流较大,布置于近停车场和前广场,便于人流集散;老年活动中心则根据使用人群的特征将主入口设于一层。科技馆、图书馆、博物展览馆划分为“静区”,布置于建筑后端,主入口设置于二、三层且在不同标高上设置休闲平台。

3.4 立面设计

山西建筑外部形象往往高大、质朴、厚重,其原因一方面是山西离京城相对较远,封建礼治对建筑层数的约束较少;二是晋商富足的资本可使他们有能力建造如此气派的建筑;且山西自古多战事,因此山西传统建筑是十分注重防御性能的,所以很多大院墙体厚实,少有装饰,宅院以朴实、厚重的形象示人。

大槐树文化中心立面设计借鉴山西传统民居立面处理手法,色调以灰、米黄色为主,外灰内白,外部灰色外墙上以不规则小洞窗体现山西风格的围合、内敛,内部米黄色外墙上则以相对开放整齐的条窗来体现山西文化的严谨、交流与开放。外立面不规则折线又为文化中心加上了现代的色彩,使整个建筑庄重不古板、现代不浮躁、开放不空当,更好的诠释了文化纪念性建筑的特点(见图8)。

4 结语

大槐树文化中心通过深入了解、分析、挖掘山西古城、院落、民居的特点及精神实质,融合现代建筑的表现手法,力求营造出具有历史、文化意义又现代、开放的文化中心,以丰富洪洞县居民的物质文化生活。

[1] 杨曦悦.山西民居建筑风格[J].中国城市经济,2011(2):23-25.

[2] 贾 敏.山西民居建筑形式研究[J].山西煤炭管理干部学院学报,2012,25(1):98-99.