加强流通环节监管确保湖南生鲜农产品安全

曾玉湘 (湖南现代物流职业技术学院,湖南 长沙 410131)

民以食为天,食以安为先。湖南是全国重要的生鲜农产品生产基地,生鲜农产品产量综合占比在全国的6%左右。如何把湖南生产的健康、有机、多样的生鲜农产品,安全、高效地送到全国人民的餐桌上,维护老百姓“舌尖上的安全”,是各级党委、政府时刻关注的重要内容。

1 流通环节问题是影响湖南生鲜农产品安全的重要原因

近年来,湖南各级农业主管部门高度重视农产品质量安全工作,全面推进了无公害农产品行动计划,规范农产品质量检验检测机构、培养农产品质量检验骨干队伍、建立农产品质量安全抽查制度,从源头上遏制了生鲜农产品安全事故的发生。但是,从2016年省农委监测数据来看,蔬菜合格率最低只有92.7%、水果为95%,始终没有达到100%合格。通过调研和分析发现,流通环节是湖南省生鲜农产品不安全的主要原因,需要引起高度重视。2017年最新通报的例行监测与随机监督抽查结果也显示,湖南生鲜农产品流通环节问题较多,超标蔬菜样品大多数来自本省、抽于市场,且超市的合格率较低。

1.1 湖南生鲜农产品质量安全关乎国家食品安全

湖南是全国重要的蔬菜、水果、生猪、水产、蛋类等生鲜农产品生产基地。2015年,湖南蔬菜播种面积1 372.9千公顷,产量3 996.9万吨,占全国的5.2%;水果产量981.0万吨,占全国的3.6%;肉类产量540.1万吨,占全国的6.3%,其中猪肉产量448.0万吨,全国排名第3;水产品产量261.4万吨,占全国的3.9%,全国排名第7;蛋类产量101.5万吨,占全国的3.4%,是名副其实的农业大省。湖南省2010~2015年主要生鲜农产品产量和占全国比重情况如表1所示。

1.2 湖南生鲜农产品流通的复杂性直接影响质量安全

湖南生鲜农产品种类繁多、流通地域广、销售方式复杂,影响着质量安全。一是季节性生产导致储存难,影响产品质量安全。如水果,季节性生产与全年性消费以及跨区域远距离流通导致生鲜农产品容易受到有害物质和微生物污染,增加了变质的概率和监管难度。二是分散经营的管理模式,规模效益低。产品农户到经销商,由支线聚到干线,最后又由分售商(如农贸市场、生鲜超市、小区附近的摊贩)扩散至分散的消费者,整个流通过程发散性强,容易导致市场监管难以到位,也无法追根溯源。如小区附近的摊贩,其销售的生鲜农产品既难以使用冷链技术,也很难进行必要的检验程序和完备的监督程序,流通中的质量安全隐患大。三是生鲜农产品在流通中对温度和湿度有特殊要求,不同品种间的储存适宜温度和湿度有差异,即便是同一品种,不同的采收时间和采前灌溉程度,以及处于不同的成熟度阶段其储存适宜温湿度也有不同。比如,香蕉的储存适温为12℃~13℃,而甜橙的储存适温为3℃~5℃[1]。如果达不到生鲜农产品需要的流通环境,哪怕某个环节(如包装、贮存、运输、销售等)的温度和湿度没有达到要求,就会影响生鲜农产品的质量安全。

表1 湖南2010~2015年主要生鲜农产品产量和占全国比重情况表

1.3 湖南冷链物流供应不足影响生鲜农产品安全

高效的物流运输、必要的保鲜设备是实现生鲜农产品流通价值的生命线。目前,湖南冷链物流基础设施能力尚不足,冷冻冷藏运输流通设备的覆盖范围比较小,技术水平偏低,使得一些生鲜农产品在运输过程中变质;生鲜农产品预冷技术和低温环境下的分等分级、包装加工等商品化处理手段尚未普及,全程温度自动控制没有得到广泛应用;经过多次集散缺乏购销凭证,溯源管理困难等原因,湖南生鲜农产品不仅产后损耗惊人,而且安全隐患大大增加。调研数据显示,湖南蔬菜、水果、肉类和水产品在流通中腐损率分别高达20%、30%、12%和15%(其中,叶菜类损失率超过30%),远高于发达国家5%的水平。

1.4 缺乏有效的信息共享平台,质量追溯体系效用有限

湖南目前缺乏有效的信息共享平台,没有将生鲜农产品的质量安全信息、产出信息、生产加工技术标准、流通中的物流运输、仓储管理以及销售等信息集成,形成监督生鲜农产品质量的严密信息系统。在近两年湖南的农产品质量安全例行监测发现,市场、基地生鲜农产品质量安全问题偏多,虽然溯源发现了部分来源,但问题到底出在哪个环节却没有定论。如2015年50个不合格蔬菜产品中,40个来自市场,10个来自基地,溯源16个来自湖南省生产基地,14个来自外省,还有20个来源不详[2]。

1.5 生鲜农产品流通的相关标准、规程、管理制度不够健全

虽然湖南制定了《蔬菜产销信息采集技术规程》等农业技术规程,农产品质量安全监督抽查制度,并开展了农产品质量安全例行监测和监督抽查等工作,但当前对市场流通中生鲜农产品的监测内容主要是其农药残留和重金属含量,加上生鲜农产品种类繁多,流通过程中的卫生标准和检验检疫规程不够完善,市场安全准入管理制度不够健全,导致湖南仍有不合格生鲜农产品流入市场。

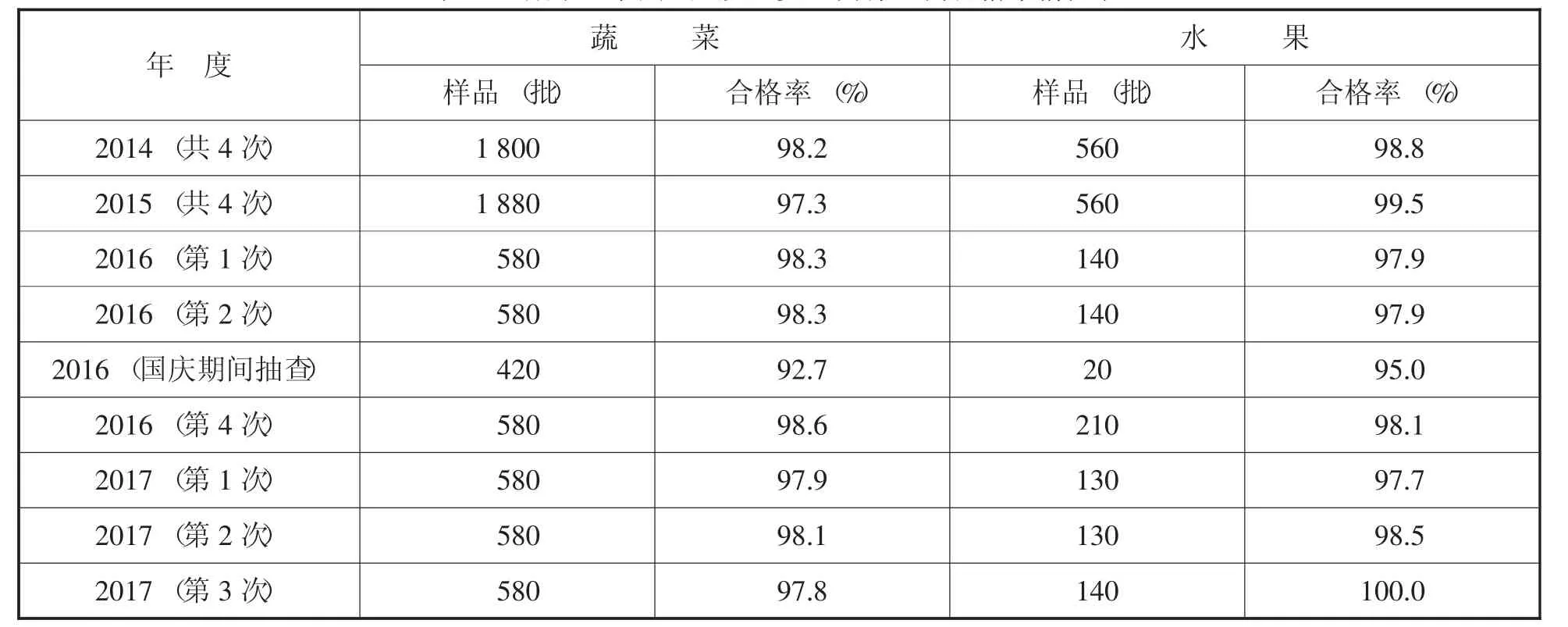

从湖南近几年的生鲜农产品质量安全监测数据不难发现,总体上湖南生鲜农产品质量安全水平较高,到了一个较安全的层次,但始终存在一些问题,有不合格产品存在。特别是2016年国庆期间抽检明显比其他例行监测显示的生鲜农产品安全水平要低,如表2所示。

1.6 从业人员职业素养和专业水平有待进一步提高

湖南近几年通过开展农产品质量安全监管人员培训工作、农产品质量安全检测技能竞赛等措施,一定程度上促进了监管人员素质特别是质量安全检测能力的提高。但由于部分检验检测人员专业知识缺乏,导致有的地区在购置检验检测设备后,存在没人会用,或嫌麻烦不愿意用的情况。

2 加强湖南生鲜农产品流通环节监管的几点建议

2.1 抢抓“互联网+”发展机遇,加快生鲜农产品流通体系信息化建设

2015年国家《“互联网+流通”行动计划》出台,加速了网络零售市场的快速发展。鼓励利用互联网、物联网、大数据等现代信息技术,发展线上线下相结合的生鲜农产品网上批发和网上零售,创新生鲜农产品流通体系。一是应用物联网信息感知、传输与智能控制技术,配套技术及标准规范,构建一个可靠感知、全面互联、智能服务和实时调控的生鲜农产品信息平台。利用实时跟踪,实现有效控制与全流程管理,把安全信息向流通主体、消费者等社会公众公开,实现对生鲜农产品流通环节的全社会实时监管。二是完善生鲜农产品质量安全检测和追溯体系,制定统一质量安全检验检测信息标准,促进生鲜农产品检验检测信息化和统计信息化,提高生鲜农产品质量安全信息的及时性、准确性、灵敏度、共享性和动态统计分析。三是创新流通模式。鼓励构建以“网络平台+形象体验店”、“大数据+精准运营”为核心的“生产者+零售平台+消费者”、“生产者+直销店+消费者”等“互联网+生鲜农产品”流通新模式,减少流通环节,提高流通效率,降低流通费用与损耗,增强生鲜农产品流通环节安全保障能力。

表2 湖南生鲜农产品质量安全例行监测合格率情况表

2.2 培育生鲜农产品流通龙头企业,发挥龙头企业的典型示范、辐射带动和核心监督作用

推动湖南生鲜农产品经销商实现公司化、规模化、品牌化发展(如大型批发商、连锁超市)。鼓励生鲜超市、饮食店、单位食堂等大型生鲜农产品需求场所与农业生产基地、农民专业合作社等实现产地对接,建立稳定的产销关系。积极引导发展订单农业,建立生鲜农产品从田间到饭桌的快通道,推进传统农产品流通企业创新转型,支持市场和企业建立和优化生鲜农产品流通供应链。财政资金要大力支持第三方物流企业发展,特别是优化整合冷链物流企业,建立生鲜农产品物流(示范)中心。鼓励龙头企业发挥典型示范、辐射带动和核心监督作用,引导生鲜农产品流通企业提高质量安全保障意识。

2.3 加强流通基础设施建设,特别是冷链物流基础设施建设

省级政府要出台支持生鲜农产品流通基础设施建设的政策文件。通过政策调整引导投资方向,改善与生鲜农产品流通密切相关的公路、铁路、水路、航空等交通运输条件,加强物流集散中心、保鲜冷藏、信息平台等基础设施建设,提高生鲜农产品供应链的专业化、现代化和信息化水平。适时整合现有冷链物流企业,优化省内冷链物流基础设施及节点布局,既防止重复建设,又顾及偏远地区特色生鲜农产品流通冷链物流需求。省政府应根据湖南农业生产现状,构建科学合理、有利于推动全省经济发展的冷链物流网络。如岳阳加强淡水产品冷链物流设施建设,常德、益阳的柑橘、茶叶冷链物流设施,衡阳的黄花菜冷链物流设施,怀化、邵阳、娄底的林产品冷链物流设施等,提高湖南生鲜农产品流通保障能力。

2.4 逐步完善生鲜农产品流通的相关标准、规程、管理制度,推行生鲜农产品产地准出与市场准入制度

一是根据湖南实际,结合流通和消费水平,借鉴兄弟省市和国外先进经验,制定并完善相关标准、规程与管理制度,特别是监管责任机制。二是加强生鲜农产品产地准出、市场准入制度。督促生产者落实质量安全措施,健全生产记录,严格准出要求。以农业企业、农民专业合作社等规模生产单位为重点,推广生产记录,扩大准出证、标识卡、产地编码、安全条形码等应用,逐步实现可追溯。进入市场的生鲜农产品要有检验检测合格报告,符合市场准入条件。推进产地准出与市场准入衔接,建立生鲜农产品产销对接机制。三是完善检测网点。以农业企业、农民专业合作社等规模生产单位为重点,加强动态检测点建设。强化例行监测,扩大检测品种、范围,增加检测频次,严厉打击各种违法违规行为。四是建立生鲜农产品质量安全信息的收集、评价、处置和发布制度,完善突发事件应急方案,建立监测预警机制,全面准确把握生鲜农产品质量安全信息动态,规范信息发布,加强舆情监控,提高应急处置能力。

2.5 引培结合,打造生鲜农产品质量安全监管“铁军”

一是省农委要适时举办一批培训班,努力提高监管人员业务能力和综合素质。二是支持大专院校和企业开展针对性培训。大专院校可与提升学历相结合,对在岗检测人员进行培训。三是引进一批专业技术人才。各级政府结合当地实际,出台相关人才引进政策,积极引进农产品质量监管专业的高级人才。通过引进、培训等多种途径,培养一批精通风险评估、标准制定、检验检测和质量认证的专家队伍,一批通晓行政执法的管理队伍,一批面向基层、面向实践、面向监管一线的实用人才,逐步打造一支结构合理、作风优良、业务精湛的生鲜农产品监管“铁军”。

[1] 支海宇,张丽贺.我国农产品冷链物流发展现状及发展对策探讨[J].经营管理者,2015(4):226-227.

[2]湖南省农业委员会办公室.关于2015年全省农产品质量安全例行监测结果的通报[EB/OL].(2015-12-31)[2017-04-12].http://www.hnagri.gov.cn/web/hnagrizw/zwzq/zwgk/gfxwj/content_199836.html.