商标使用许可备案对抗制的理解与适用

——以商标多重许可为视角

徐晓颖

(华东政法大学 知识产权学院,上海 200042)

《商标法》第43条第3款规定:“许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”该规定确立的商标使用许可备案对抗制度如何进行理解和适用长期以来都是司法实践难点和理论争议重地[1]。如典型的“毕加索”商标多重许可案[2]就曾引起人们深思。在该案中,商标权人先后将商标权的独占许可使用权授权给第一被许可人和第二被许可人。第二被许可人在知晓第一被许可人存在的情况下,与商标权人签订独占许可使用合同,其后在商标局进行了备案。第二被许可人在多地向第一被许可人提起侵权之诉,后第一被许可人也提起针对商标权人与第二被许可人之间买卖合同无效之诉。虽然法院最后判决第二被许可人与商标权人之间的商标许可合同有效,而商标独占许可使用权归属于第一被许可人。但由该案引起的商标多重许可保护顺位问题的思考并未停歇[3]。

笔者认为,欲解决上述问题,仍需从商标许可备案对抗制的制度本源入手,探究其所借鉴之制度的设立初衷,在此基础上,结合商标许可的特性,准确理解商标许可备案对抗制在我国法下的意蕴。本文将遵循此思路进行一一探讨。

一、我国商标使用许可备案对抗制的制度渊源

现行《商标法》第43条第3款第2句规定的“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”为2013年修法时的新增规定。该规定的表述一方面是对2002年《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“《司法解释》”)用语的承袭,另一方面也可看出其对物权法领域登记对抗制度借鉴的痕迹。

(一)商标法领域的变迁

在现行商标法以立法形式确认商标使用许可的备案对抗制度之前,商标使用许可在司法实践领域早已存在备案对抗制,但彼时的合同备案对抗制非此时的许可备案对抗制。商标法领域的备案对抗制经历了合同备案对抗制到使用许可备案对抗制的转变。

2002年出台的《司法解释》第19条第2款规定,“商标使用许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人”。由文义可知,该规定下备案对抗制的对象是“商标使用许可合同”,而非“商标使用许可”关系。主要原因在于,当时《商标法》第40条、《商标法实施条例》第43条均要求商标使用许可合同“应当”履行备案手续,但未规定不履行备案手续的法律后果。实践中,签订商标使用许可合同而不进行备案的情形又不在少数。发生争议时,当事人常以许可合同未经备案而“违反法律法规”为由主张合同无效。有鉴于此,商标法《司法解释》便增加了“未经备案”的法律后果,以指导人民法院在确认许可合同效力时,除当事人另有约定外,不应因未经备案而确认合同无效[4]。根据该规定,当时的观点认为,在多重许可合同均为有效的情形下,在后的善意第三人签订的许可使用合同若经备案便具有优先效力。若先后多份许可使用合同均没有备案,则应以在先成立的合同优先,因为在后的被许可人是许可人“无权处分”的结果[5]。然而,前述观点无法逻辑自洽,因为若多个合同均有效成立且均未备案,在后许可为“无权处分”,那么按照1990年《合同法》第51条规定,“无权处分”的合同应是效力待定而非以有效为前提进行倒推。

随着“债权平等”以及“债权行为”“物权行为”相区分理念的后来居上,到2007年颁行《物权法》之时,前述司法解释也要进行新一轮的解读了。有人提出,在多重许可合同均为有效且均未备案时,由于债权平等,所以互相不能阻止对方使用商标,而非以在先合同为优先保护顺位;若其中之一进行了备案,那么该备案者在同等的相对人关系中取得商标许可使用完整的“物权”[6]。该种观点认识到了“备案”所谓之“对抗”的本质是在于多个被许可人之间关系的平等性,但问题在于平等之根基并非基于债权的平等性,因为若是债权,那么被许可人只能自行使用,而无权对外主张,那么在第三人侵权时,也只能依靠许可人而无法以自己名义起诉维权。

由上可见,若是合同备案具有对抗效力,则会引发系列难以解释的新问题。且合同的备案涉及合同条款的关键内容,关涉商业秘密,实践中的当事人也多不愿意进行合同备案[7]。于是,2013年修改《商标法》时,增加的是“商标使用许可”的备案对抗制,而非“商标使用许可合同”的备案对抗制。

(二)物权法领域的借鉴

商标许可备案制度有其自身发展轨迹,同时也与传统民法的法律实践密不可分,2002年商标法《司法解释》规定的许可合同备案对抗制便是对物权变动理论的借鉴[8]。若要探究备案对抗制,自然少不了传统民法中物权法视阙下与之相似的登记对抗制的探究。登记对抗制本为弥补“意思主义”下物权变动模式弊端的产物,而在我国则被适用于“债权形式主义”与“意思主义”双重情形下。

1.“意思主义”的本质

国际上关于物权变动的立法例分为“意思主义”与“形式主义”两大阵营,如下表1所示。

(表 1)

采取“意思主义”立法模式的典型国家有法国、日本,采取“形式主义”的则以德国、瑞士、奥地利为代表。其中“形式主义”又可分为以德国为代表的“物权形式主义”和以瑞士为代表的“债权形式主义”。二者区分在于前者尚有物权行为不受债权行为影响的无因性之说,后者则遵循物权行为有因性[9]。

“意思主义”的本质是在于当事人的债权意思和物权意思均已成立,只是表面合一,而非只产生债权债务,不发生物权变动效果。商标法《司法解释》之前规定的“合同备案对抗制”以及1999年最高人民法院《关于适用〈合同法〉若干问题的解释(一)》第9条规定的“当事人未办理登记手续不影响合同的效力,合同标的物所有权及其他物权不能转移”,便是仅看到了“意思主义”中债权合同合意之意义,而忽视了“物权行为”一并成立的结果,对“意思主义”产生了误读。

2.登记对抗制的构建

然而,由于“意思主义”无须履行任何公示手续便可以发生物权移转的效果,也即所有权转移具有即时性,第三人无法知道原本某物的所有权人是否还是该物的所有权人,无法知道占有该物者是否已经将标的物卖出而非所有权人。出于此种情况考虑,采用“意思主义”立法模式的法国法也不得不为了第三人的利益对“所有权移转的即时性”原则作出缓和处理:安排了有关转移物权与设定物权的文书的公告制度,未经公告,不得对抗第三人[10],也即所谓的“登记对抗制度”。

我国2007年的《物权法》物权变动模式以“债权形式主义”为原则,以“意思主义”为例外。也便将“登记对抗制度”同时适用于“债权形式主义”和“意思主义”双重物权变动模式中。《物权法》在第6条“总则”部分规定了物权公示原则,也即对于动产与不动产的物权变动均须经过交付或登记的公示形式才产生物权变动效力。那么,第24条规定的特殊动产,也应以交付作为物权变动的要件,但同时该条又规定了登记对抗制。这便是将“登记对抗制”适用于“债权形式主义”模式中。第158条和第169条规定的地役权以及第188条规定的动产抵押权,物权的产生自债权合同生效即成立,采取了“意思主义”,同时也规定了登记对抗制。

若希望准确理解“登记对抗制”,还应回归以其弥补“意思主义”弊端的法国、日本法,探究登记对抗制的本来面目。

二、他山之石的法理解读

以物权中的所有权为例,法国、日本法采取“意思主义+登记对抗”,如果遵循所有权只发生了唯一确定的变动,那么便不可能成立一物二卖,除非第二次买卖因为公信力价值保护而具优先保护地位。笔者认为,登记对抗制下,登记并不具有公信力。实际上,登记对抗制在一物二卖的场合中,并不能理解为所有权只发生了唯一确定的变动,而应承认多重所有权存在的可能性。

(一)登记对抗制不具有公信力

所谓公信力是指公共信誉[11],也即众人对权利的表象产生信赖。权利的表象与权利的实像相对应。当权利表象与权利实像不一致时,为了保护公共信赖,法律认可信赖权利表象而为之的法律行为有效。在法国法上,与公信力原则有关的是权利表见制度。人们基于表见情形对某种法律状态的存在产生了误信,从而导致在特定条件下可以对法律现实主张这种表见情形的特定效果,这就是所谓“众人皆误乃创设权利”众人都会发生误解时,即创设权利)[12]。

但就“登记”公告的效力而言,对第三人来说,只是一种公示手续。从历史背景发展来看,不动产物权的“登记”就不具有公信力。在法国旧时的法律中,不动产(物权)的变动,主物权和抵押权(抵押权为从物权之一种)的设置,赠与除外,都是秘而不宣、不予公示的。后来虽然随着商业和商务活动的发展,增加了“登记对抗制”以给予取得不动产权利的人以更多的安全保障,但“登记”也仅是公示行为,不能让众人皆相信登记的权利便是真实的权利。因为“登记”的仅仅是“公证文书的公开”而不是“权利的公告”。此外,履行公示手续也不能清除被公示的文书本身的瑕疵。公示程序是对公证文书的公示,公证文书本身不具有价值,那么公示的行为也不能赋予文书以任何价值。公示并不能补正或清除文书本身无效的原因[13]。再者,公示并不对公证文书进行实质审查,并不因文书内容具有无效因素就不予公示,无法确保公示程序本身就具有可信赖性。

继受法国“登记对抗制”的日本,为了说明日本民法第177条规定下二重买卖成立的可能性,学界的确试图从公信力角度进行证成。但公信力说并不符合日本民法的体系解释,也为学者所诟病[14]。

所以,法国、日本作为采取登记对抗制的典型国家,其实并不认可不动产登记具有公信力。

(二)登记对抗制涵盖多重所有权的法律预设

若登记并无公信力,那么如何成立二重买卖?在单一的所有权买卖中,所有权进行了唯一确定的变动,并无任何疑问。而在一物二卖或一物数卖情形中,笔者认为,若是平行时空下,则多个买受人均获得实质上的所有权;若平行线交叉,则未经对抗的买受人均获得形式上的所有权。

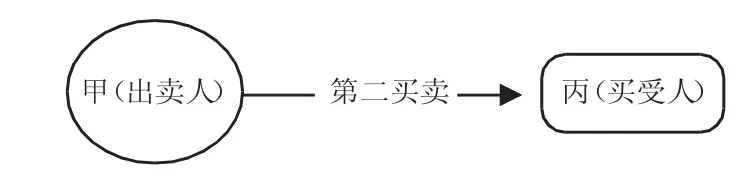

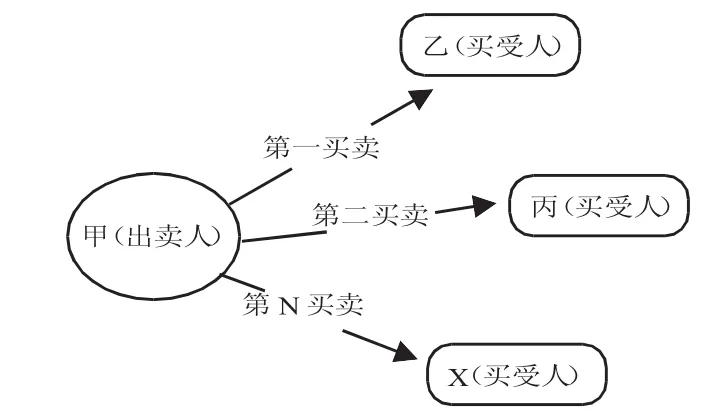

如下图:图1、图2表示平行时空下的单一买卖,图3表示多重买卖中第一买卖、第二买卖甚至第N买卖的多个买受人时空交叉,而就最终的所有权归属有争议的情况。

图1

在图1中,甲乙买卖为单一买卖,甲乙达成买卖合意,如无特别约定,甲对标的物的所有权便移转给乙。乙即使未经登记,从理论上说,此时乙便可以对抗世间所有人,任何人侵犯该标的物,乙便可以自己名义对其提起侵权之诉。

图2

图2中,甲丙之间的买卖合同和所有权变动亦如是。丙未登记时,也可以针对任何侵权人以自己名义提起侵权之诉。

关于《罕哈冉惠传》所反映出的宗教思想,历来是学者们极为关注的问题之一。其中具有代表性的一种看法是:这部史诗的主题是反腾格里天神,宣扬佛教。这一看法,不仅见诸学界前贤的论文,而且也常见于各种关于蒙古文学史的专著。众所周知,萨满教的“腾格里天神”为蒙古史诗中的“早期成分”,而佛教为蒙古史诗中的“晚期成分”。

图3

图3中,当各个平行线交叉于一点,也即各个买受人发生争议时,法律规定“未经登记不得对抗”,该制度表明,买受人乙、丙或者X若未经登记,仍然获得所有权这一绝对权利,其中任何一人均可针对侵权人以自己名义提起诉讼,只是买受人乙、丙或者X之间不能以自己享有标的物的所有权而主张其他方买受人侵权。可以认为,此时,乙、丙或X均享有形式所有权,而最先满足“登记”条件者便获得完整确定的实质所有权。

为什么会发生如上多重所有权的存在?实际上,所谓所有权,乃至一般的权利,并不是一个实在的东西,它在现实中能够成为问题的只是具体的主体A的权利与具体的主体B的义务相对应的A与B之间的关系。A对实践所有的人,如,B1、B2、B3……等的关系,即AB1、AB2、AB3……之间的关系中,本来就具有全面支配某物的潜在权限,只有在任意主体Bn在现实中妨害了A对该物的自由使用、收益、处分的权利,而A处于可以排除这种妨害的地位时,这种权限才从潜在状态变为显在状态,只有这种显在状态才称为A对该物的所有权。如果标的物被前所有权人A让与给了A’,在让与程序完成后,A的所有权便完全归属于A’,从理论上说,这时的A’就可以对抗世间的所有人,具体地说是对侵害标的物所有权的Bn主张自己的所有权[15]。在多重买卖的场合,原本属于甲的不动产,经甲乙合意让与给了乙,因为乙没有进行所有权取得的登记,使得甲乙之间的所有权转移程序尚未完成,此时取得是形式所有权。此时甲因为乙不具备登记,而依然有将标的物转让给乙之外的买受人的权限或资格①。乙可对任何侵害标的物的侵权人主张所有权,只是不能对也从甲处受让同一标的物的丙主张所有权。

(三)“未经登记不得对抗”遵循由平等到优先思维

由上文可知,登记对抗制的逻辑起点是“物权变动生效”,在多重所有权变动中,未经登记的多个形式所有权均处于平等地位。而“登记”赋予同一顺位中的形式所有权以优先效力,获得完整的实质所有权。

1.“不得对抗”旨在于待遇平等

在多重买卖中,各买受人均未登记的情形中,继受登记对抗制的我国对此存在着两种截然相反的观点:其一,以在先所有权取得者为优先。其二,在后取得所有权的“善意第三人”为优先[16]。实际上,这两种观点均与“不得对抗”的本旨相去甚远。

持权利成立先后论的观点一般认为,第一次所有权变动是在双方都没有任何权利瑕疵下的变动,没有瑕疵的变动理应优先于在后有瑕疵的变动。然而,如果以权利变动先后顺序来确定何者为优先保护,那么登记对抗制度也就只对第一次买卖有意义,在后者必然无法取得最终的所有权,另一方面,也相当于承认了未经登记的所有权也可以向在后获得的所有权人主张,这便失去了登记对抗制规范的初衷。所以,为彻底贯彻登记对抗制,不宜以权利成立时期先后定其次序②。

而认为应当保护在后权利取得者的,主要是基于买受人可因未经登记的权利外观(即指原始登记人没有进行移转登记而使得登记簿上仍显示原始登记人)通过登记而善意取得[17]。然而,此种观点实际上承认了登记对抗制具有公信力,偏离了登记对抗制的制度构造,而有登记生效主义倾向。登记对抗制下,第一买受人未经登记,第二买受人便可以此抗辩第一买受人不具有相对于自己的所有人地位,而非第二买受人直接可以对第一买受人主张自己的所有权地位。此外,对第二买受人附加“登记+善意”的条件,会模糊登记对抗制与善意取得制度之间的区别。这不利于我们正确理解登记对抗制的本质,还可能造成相关制度适用上的困难。

所以,“不得对抗”的意旨不在于确定何者优先,而在于确保各受让人地位平等。只要“登记”还在出卖人的名下,那么最终应解释所有权仍在出卖人的手中。

2.“登记”赋予同一顺位受让人优先效力

三、我国商标使用许可备案对抗制的理解与适用

在准确理解登记对抗制的本源之后,回归我国的商标使用许可备案对抗制,处理多重许可面临的问题便可以得到合理的解答。

(一)商标许可使用权与多重所有权理论的契合性

由上文可知,登记对抗制遵循的原理是:“物权变动生效+登记对抗”,在法国和日本与“意思主义”相适应。而在我国物权法中,则可与“意思主义”或者“债权形式主义”两种物权变动模式结合。这两种物权变动模式的不同在于“物权变动生效”这一构造中,是否以公示为要件。前者如我国《物权法》第188条规定的动产抵押权成立采取“意思主义”,该物权的产生自担保合同生效即成立,只是未经登记不得对抗。如果甲先后与乙、丙之间达成动产抵押权合同,而乙、丙均未按照《动产抵押登记办法》对其抵押权进行登记,那么乙、丙之间互相不能对抗,应处于同一保护顺位,受平等待遇。相应地,我国《物权法》第199条的确规定,“抵押权未登记的,按照债权比例清偿”。后者如我国《物权法》第24条对特殊动产的规定,登记对抗制以“债权形式主义”物权变动模式为前提。在此情况下,由于动产须经交付才得以移转所有权,如果甲乙第一次买卖时,甲将标的物现实交付给乙,那么甲便不保有占有标的物的原始状态,第二买受人便无法再行受领交付而获得形式上的所有权④,就不会成立多重所有权,登记对抗制也失去其适用基础。有学者也已经提出,在我国法下,特殊动产的登记对抗制适用余地只会发生在指示交付、占有改定或占有改定结合现实交付的情形中[19]。也即是说,“债权形式主义”物权变动模式,若希望与登记对抗制相结合,则需要限制一定的适用情形,不具有“意思主义”物权变动模式在解释上天然的通畅性。

而我国商标使用许可备案对抗制遵循的“物权变动生效”的构造模式正是“意思主义”而非“债权形式主义”。这主要是因为商标权作为一种无形财产权,其转让有法定的公示要求(商标局予以公告)作为权利转让生效要件⑤,但成立许可使用权并无法定要求,只需商标权人与被许可人达成商标使用许可的合意即可。我国《商标法》第43条也只规定了商标注册人与商标被许可人“可以”签订商标使用许可合同,也就意味着商标使用许可合同甚至并非要式合同。这都是对商标使用许可合同当事人自由意思表示的尊重。免除形式手续的繁杂也提高了商标使用许可的高效性。既然只要商标权人与被许可人达成合意,商标许可使用权即可成立,无需外在的“交付”、“公告”或者“备案”,那么此种秘而不宣的许可使用权实际上便可以成立多次。每一次的被许可使用人在与商标权人进行交易时,基于商标注册的原始状态,便相信商标权人而与之缔约。所以,商标许可使用权的多次成立或言多重许可使用权与登记对抗制下的多重所有权理论具有内在的契合性。备案对抗制也便更有用武之地。

(二)多重许可使用权均未备案情形下的处理路径

商标法《司法解释》第3条明确将商标使用许可分为3类:独占许可、排他许可和普通许可。以双重许可为例,若第一许可和第二许可均为普通许可,则两个许可使用权之间并不会发生冲突,二者并行不悖,没有备案对抗制适用的余地。如果二者之中存在独占或排他许可,就会产生权利冲突的情况。以下分几种情况分别讨论:

1.两者均为独占或排他许可

首先需要承认,因为权利变动的即时性,独占或排他许可使用权在商标权人与被许可人订立合同时已经成立。第一许可因为未经登记,所以不能对抗与之产生权利冲突的第二许可;同样的,第二许可也不能对抗第一许可。结果便是,第一许可与第二许可处于同等保护地位。两被许可人无法禁止对方使用商标,但可以自己名义或者与商标权人一起起诉⑥其他的商标侵权者。

此种情形下,对于第一被许可人来说,商标权人不完全履行合同,使得第一被许可人的独占或排他许可使用权实际上演变为与第二许可使用共存的“普通许可”。如果第一被许可人忍受该瑕疵履行,愿意继续维持合同关系,则可以根据《合同法》第111条规定的“瑕疵履行”,要求商标权人承担“减价”的违约责任。如果认为商标权人的违约行为造成“合同目的不达”,则可以依据《合同法》第94条行使法定解除权,解除合同,并要求商标权人承担其他的违约责任。

对于第二被许可人来说,若其不知道第一许可的存在,则可因遭受欺诈依据《合同法》第54条向人民法院或仲裁机构请求变更或撤销第二许可,或可依据《合同法》第111条要求商标权人承担瑕疵担保责任⑦。若其知晓第一许可的存在,我国目前主流观点认为,第二被许可人不满足“未经备案不得对抗善意第三人”中的“善意”要求,故而第一许可使用权可以对抗第二许可使用权。笔者对此持有不同观点,认为这里的“善意”并非指知情与否,而只是对背信知情者的排除⑧。第二被许可人即使知晓第一许可的存在,但只要仍为保护自己许可使用权得到完全实现,消灭第一许可使用权,只是备案程序尚未完成便发生争议,第二被许可人也可以如第一被许可人一般享有两种解决方案:继续履行+减价;解除合同+损失赔偿。

2.第一普通许可+第二非普通许可

当第一许可为普通许可时,如果未经备案,则不能对第二非普通许可(独占或排他许可)生效力。这里的所谓“生效力”是指,要求他人对普通许可使用权尊重的权利,也即不能破坏普通许可使用权行使。那么第二非普通许可应享有禁止第一普通许可使用的起诉权。而由于第二非普通许可也未备案,故而第一非普通许可也可以否定第二非普通许可使用权对自己的控制,可进行抗辩。此时,第二非普通许可可以起诉其他侵权人,但无法禁止第一普通许可的使用。第二非普通许可在市场也相当于演变成了与第一普通许可并存的“普通许可”。

在第二被许可人的救济方面,第二被许可人如果在第二被许可使用权成立时不知道第一许可的存在,那么商标权人也会构成欺诈,第二被许可人的救济途径与双重非普通许可情形并不不同:请求变更或撤销合同;瑕疵担保责任。如果第二被许可人知晓第一许可的存在,处理方式也同双重非普通许可情形一样。

3.第一非普通许可+第二普通许可

当第一许可为非普通许可(独占或排他许可)时,如果未经备案,那么对第二普通许可便不生效力。也即是说,第一非普通许可人无权禁止第二普通许可的使用,无起诉权。但第一非普通许可人可以禁止其他侵权人。第二普通许可未经备案,可以自行使用,但若第一非普通许可仍然主张第二普通许可侵权,第二普通许可也无法抗辩。最后的结果也是,第一非普通许可与第二普通许可共存,第一非普通许可演变成“普通许可”。

对第一非普通被许可人来说,商标权人不完全履行其义务,如果第一被许可人忍受该瑕疵履行,愿意与第二普通许可共存,则可以根据《合同法》第111条规定的“瑕疵履行”,要求商标权人承担“减价”的违约责任。如果认为商标权人的违约行为造成“合同目的不达”,则可以依据《合同法》第94条行使法定解除权,解除合同,并要求商标权人承担其他的违约责任。

(三)多重许可使用关系有备案的处理路径

对应前述的三种情况:

第一,两者许可使用均为独占或排他许可时,其中之一若进行了备案,则该许可使用权获得了完整的效力,相应地,另一许可使用权完全消灭。许可使用权消灭者可就向商标权人主张违约责任。

第二,第一普通许可若进行了备案,则第二非普通许可使用权消灭。第二非普通许可使用权人可向商标权主张违约责任。若第二非许可使用权进行了备案,则第一普通许可使用权消灭。权利消灭者向商标权人主张违约责任。

第三,与上述第二种情况无异。率先备案者享有完全的权利,另一许可使用权消灭。权利消灭者得向商标权人主张违约责任。

四、结 语

我国商标使用许可备案对抗制在商标多重许可的司法适用中,存在诸多困惑。其本质原因在于没有结合相应的历史背景去理解。商标许可备案制在商标法领域经历了从许可合同备案到商标使用许可的备案,过程中体现了传统民法中物权变动理论的渗透。商标使用许可备案对抗制是对物权法领域登记对抗制的借鉴。登记对抗制为弥补“意思主义”物权变动模式的不足而生。“意思主义”的本质在于债权意思、物权意思一体化,而非仅有债权意思,不发生物权变动。

回归登记对抗制的滥觞地法国及其继受者日本,可以获得关于登记对抗制本真的解释。以不动产多重买卖为例,登记对抗制下,登记本不具有公信力,所以在后的买卖无法通过公信力说证成其存在的正当性。登记对抗制实际上包含了多重所有权的法律预设。在平行时空下,各买受人获得实质所有权;在平行线交叉时,未登记的各买受人获得形式所有权,最先登记者获得最终的实质所有权。“未经登记不得对抗”遵循从平等到优先的逻辑思维。未登记的各买受人不因权利成立时期确定保护先后,而应受到平等待遇。“登记”者可以从同一顺位中胜出,成为最终确定的所有权人,此时,其他买受人形式所有权消灭。

我国商标使用许可备案登记制与原生的登记对抗制存在内在的契合性。因为商标许可使用权客体的无形性及商标许可使用权成立的即时性,为在概念上分离多个使用权提供了可能,这便与登记对抗制下的多重所有权理论相契合。

多个商标许可使用权成立且均未备案而发生时,以双重许可为例,分情况讨论:两者均为独占或排他许可时,最终商标共存,商标权人对双方均违约,需向双方承担违约责任;一方普通许可且另一方非普通许可时,也会出现商标共存局面,商标权人向非普通许可方承担违约责任。对于前述几种情况,经备案者应优先获得保护,取得稳定的许可使用权,相应地另一方许可使用权完全消灭。权利消灭方可向商标权人主张违约责任。

注 释:

①这便不同于善意取得制度,因为善意取得制度是从无权处分人处原始取得;而多重买卖中,丙是从有资格之人甲的手中受让了形式上的所有权。

②支持不以成立日期来确定保护顺位的观点的,台湾学者也有涉及。王泽鉴.民法学说与判例研究(第一册)[M].北京:北京大学出版社,2009.103.

③日本学界还曾有人认为,在登记的买受人获得了实质所有权之后,未登记的买受人仍然可以对侵权人提出所有权主张。此种观点实际上破坏了“一物一权”原则,会造成永久性多重所有权的存在。(日)铃木禄弥.物权的变动与对抗[M].渠涛译.北京:社会科学文献出版社,1999.33(注释).

④如果甲在现实交付之后通过其他法律关系获得乙占有的标的物,再行让与给丙,此时原始状态已经被破坏。甲此时是无权处分人,丙可能依据善意取得制度获得所有权。

⑤《商标法》第42条第4款:“转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”

⑥商标法《司法解释》第4条第2款规定:“在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼;普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。”

⑦在我国,瑕疵担保责任被统合进了违约责任。韩世远.合同法总论(第二版)[M].北京:法律出版社,2008.379.

⑧“善意”与否的问题基本围绕着第二被许可人对第一被许可人知或不知展开的,这并不公平。现实情况复杂,有时也应根据第一被许可人对第二被许可人的情况知或不知来决定第一被许可人人权利的消涨情况。如今,无论在法国还是日本,“善意”并非等同于“知晓”,而只是对恶意背信者的排除。王茵.不动产物权变动和交易安全——日德法三国物权变动模式的比较研究[M].北京:商务印书馆,2004.130-143.(日)铃木禄弥.物权的变动与对抗[M].渠涛译.北京:社会科学文献出版社,1999.35-36.

[1][2]凌宗亮.商标使用许可备案的对抗效力——兼谈新《商标法》第43条第3款的理解与适用[J].中华商标,2014,(6).

[3][6]“上海市高级人民法院2016年知识产权审判系列研讨会回顾(一)”[EB/OL].http://www.toutiao.com/i6375019694851654146/,2017-02-17.

[4]“如何理解和适用《最高人民法院关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》”[EB/OL].http://china.findlaw.cn/chanquan/zsvqrw/zhuanlifalunwen/27485_7.html#p7,2017-02-17.

[5][8]李长宝.商标许可使用合同备案效力[J].中华商标,2005,(11).

[6]张诚.注册商标许可使用合同备案的对抗力刍议[J].中国工商管理研究,2007,(2).

[7]“工商总局解读《商标法实施条例》修订重点内容”[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2014-05/06/content_2672774.htm,2017-02-14.

[9]梁慧星,陈华彬.物权法(第五版)[M].北京:法律出版社,2010.83.

[10][11][12][13][18](法)弗郎索瓦·泰雷,菲利普·森勒尔.法国财产法[M].罗结珍译.北京:中国法制出版社,2008.487.125.123.488-489.

[14][15](日)铃木禄弥.物权的变动与对抗[M].渠涛译.北京:社会科学文献出版社,1999.29-30.31.

[17]龙俊.中国物权法上的登记对抗主义[J].法学研究,2012,(5).

[19]李宗录.登记对抗主义下多重所有权变动论[J].法学论坛,2015,(6).