地方政府投融资平台转型探讨

——基于平台公司债务风险视角

宋樊君

(中央财经大学财政税务学院,北京市100081)

一、引言

2013年4月,国际评级机构穆迪将中国的主权评级维持不变,同时将前景由“正面”下调至“稳定”,明确指出地方政府的或有负债将严重阻碍中国的经济增长。同时,惠誉将中国的信用评级由AA-降至A+,认为中国政府债务的快速膨胀将成为区域性经济危机的导火索。这表明在目前复杂的经济形势下,地方政府债务风险应引起高度重视。由于之前的预算法严格禁止地方政府出现财政赤字和地方政府举债,我国各级政府都以绕开预算法约束的方式通过各种途径进行间接举债,其中城投公司成为政府融资的主要渠道,形成了地方政府较大规模的隐性债务。国家审计署发布的全国政府性债务审计结果显示,截至2013年6月底,城投公司借债规模比例近50%,高于其他主体。截至2014年底,地方政府性债务规模近24万亿元,政府负有偿还责任的债务为15.4万亿元,其中14.34万亿元是通过投融资平台等非政府债券方式举借的债务。为有效控制投融资平台债务野蛮增长,合理防范地方政府面临的潜在债务风险,2014年9月,国务院出台了《关于加强地方政府性债务管理的意见》(以下简称“国务院43号文”,文中的“后43号文”也是指该文件),明确投融资平台要剥离政府融资职能,不得新增政府债务,不得以财政资金作为项目偿债资金来源,不允许地方政府提供任何形式的担保。2014年底国家对地方政府性债务进行甄别,明确界定地方政府的债务范围,划清地方政府债务与投融资平台债务的界限,即自2015年起,投融资平台新增债务不属于地方政府债务。同时,新预算法赋予了地方政府合法的融资举债权利。这种“开前门,堵后门”的方式在规范地方政府融资模式的同时,也在一定程度上倒逼投融资平台公司加快谋求新型发展道路的步伐。地方政府虽在短时间内剥离了债务责任,但是平台公司转型并不能一蹴而就,而是需要较长时间的改革过程。相比于债务划分,城投转型改革较为滞后,必然导致处于转型期的平台公司面临着较大的债务风险。另外,平台公司债务风险的积聚,与影子银行、房地产市场交织在一起,威胁着我国金融系统的安全及经济的可持续发展。

由于目前城投公司依然经营着地方重要的基础设施,提供着重要的公共服务,并且其市场化转型尚未完成,所以从道义责任上讲,地方政府又不能完全将城投公司置之不管,一旦投融资平台经营出现问题,地方政府仍负有一定的救助责任,进而为地方政府带来一定隐性风险。因此,在平台公司转型时期,有效防范与化解投融资平台公司的债务风险,对实现平台公司顺利转型和防范地方政府隐性债务风险具有重要的现实意义。

二、文献综述

我国地方投融资平台公司与地方政府的隐性债务风险存在紧密的联系。关于地方政府隐性债务风险扩张的原因,传统的“财政缺口说”认为,分税制改革后,地方财政支出压力较大,而预算软约束和特定时期的信贷宽松使得地方政府不顾后果地通过平台公司等多途径进行盲目举债。[1-2]另外,财政分权促进了地方竞争,由于政治集权和财政分权的同时存在,这种竞争应是一种“趋好的竞争”,地方政府更多发挥的应是“援助之手”而非“攫取之手”的作用[3]。但是,有的学者认为这种“趋好的竞争”并不是必然的,甚至会同时出现“趋坏的竞争”,引发地方政府过度投资和过度借债。财政集权的不断提高,使更多的资源配置权限被收归中央,财权的上移和事权的下移使地方政府的财政支出压力不但没有下降,反而进一步提高。丹尼尔和杰弗里(Daniel& Jeffery)[4]、塔尔维和卡洛斯(Talvi&Carlos)[5]的研究证实,发展中国家的预算报表并不能完全反映债务融资规模,只能部分反映政府的举债融资规模,并且大量财政赤字被转换为隐性负债,游离于预算体系之外。巴罗(Barro)[6]强调,地方政府的举债融资源于对中央救助的笃定,如果地方政府预期在危机时能够得到中央政府的救助,那么道德风险的存在就会使地方政府融资规模过度膨胀。

在当前治理地方政府债务的背景下,地方投融资平台应该走向何方,我国政府机构及学术界对此进行了深入研究和探讨。国务院发展研究中心课题组[7]在研究报告中指出,地方投融资平台必须向普通企业转型,以普通企业身份参加民生项目,管理运营公益性国有资产,以管资本为主管理运营国有资产,促进国有资产的保值增值。赵琦[8]认为,我国投融资平台公司存在政策上的风险、预算法等法律上的风险以及内部管理机制缺陷,并受国内外运营环境的困扰,投融资平台转型路径有以下几种:一是组建国有资本运营公司;二是参与PPP合作项目;三是作为政府资金基金化改革的有效载体。吴田[9]认为,政府要转变角色,明确政企职责,推动投融资平台市场化;发展新型融资渠道,建立直接融资与间接融资并重的融资体制;完善投资体制,实现投融资平台自我“造血”功能。杨红丽、王军[10]探讨了地方投融资平台存在的问题,包括间接融资比例大、高度依赖外债、融资方式不规范、地方风险加剧等,并提出改善方案,主要包括引导国有资产上市、加大直接融资比重、创新项目融资方式等。温来成、苏超[11]分析目前投融资平台存在的问题后,认为应在政策性金融体系、信用制度、投融资范围、风险控制以及融资法律体制等方面采取进一步改革措施。

在地方投融资平台债务风险防范与治理方面,国内多位学者进行了实证分析。刘骅等[12]利用TOPSIS分析法,分别对江苏省3个投融资平台近5年的债务风险和我国中部、东部、西部及东北地区12个投融资平台风险进行测算,根据平台风险特性,对平台运作程序及监管机制方面的改革进行探讨,提出发行市政债券来缓解地方债务压力的主张。张鹏[13]运用模糊综合评价法,构建了风险模糊综合评价模型,设立风险评价指标体系,以辽宁省6家投融资平台为例进行研究,认为辽宁省投融资平台债务风险相对较高。刘娅等[14]从宏观和微观两个层面出发,利用层次分析法、Z分数模型构建地方政府投融资平台风险评价体系,以成都工业投资集团为对象进行实证研究,并提出防范风险的相关建议。刘骅等[15]运用因子分析、K-均值聚类算法及BP神经网络法建立地方政府债务风险识别模型,分析了长三角地区投融资平台公司的风险状态。

由于受到数据的限制,国内关于投融资平台的风险治理及转型发展的研究主要在于定性分析,实证研究较少。仅有的实证研究基本停留在投融资平台个体及区域层面,例如针对某省、市的具体投融资平台风险,此类研究具有一定的局限性,且研究方法多采用回归分析、因子分析、主成分分析及层次分析方法,主观性较强,无法挖掘深层次的信息。由于财政体制的差异,国外的地方政府债券早已成为地方政府融资的合法手段,国外关于地方政府债务风险预警机制的研究对我国防范和治理投融资平台债务风险具有一定的借鉴意义。本文在已有研究成果基础上,基于“后43号文”时期投融资平台转型的背景,利用公开发债的投融资平台数据,将研究范围扩大至全国及各个区域,对投融资平台的债务风险现状及其变化趋势进行全面考量,分析平台债务风险形成的深层次原因,探讨当前投融资平台转型进程缓慢的引致因素。同时,从转型期投融资平台债务风险视角,为未来投融资平台顺利转型进而有效治理地方隐性债务提供参考。

三、投融资平台与地方政府的内在逻辑

(一)投融资平台与地方政府的关系演变

按照世界银行经济学家普拉科瓦(Hana Po⁃lackova)的风险矩阵,从法律偿还责任讲,地方投融资平台债务一直以来都属于地方政府隐性债务①。从我国政府对地方投融资平台债务的责任看,2014年之前,地方投融资平台债务一直被纳入地方政府性债务,根据国家审计署的定义,地方政府性债务是指由地方政府、经费补助事业单位、投融资平台借入、拖欠、担保及提供信用支持,或因地方公益项目建设需政府兜底责任的债务统称。按照该口径,2014年以前的投融资平台债务属于地方政府负有偿还和兜底责任的债务。2014年后,国家财政部对投融资平台债务进行清理和甄别。根据地方政府债务甄别结果,地方政府债务主要是指地方政府发行债券形成的债务及甄别认定的2014年末非政府债券形式存量的政府债务。按照此种界定,2015年之后的地方投融资平台债务不再属于地方政府债务。

因此,“十二五”时期,投融资平台债务由地方政府负有直接偿还和兜底责任的债务演变为地方政府隐性或有债务。

(二)投融资平台债务风险传导的路径分析

长期以来,由于相关体制建设不完善,尤其是省级以下财政体制仍未完全建立,地方仍面临事权和财权不匹配的严重矛盾。就地方政府而言,城投债的“信仰”一直存在,城投公司积聚的债务风险仍会对地方经济及地方政府构成一定威胁,其影响路径主要有以下两种。

1.投融资平台债务风险对实体基建产生冲击。由于原预算法不允许地方政府举债,投融资平台就成了地方政府借助平台公司融资的产物。虽然2014年底甄别地方债务之后,地方政府已经剥离了投融资平台债务,但由于目前投融资平台公司仍然掌握着许多公共服务,如自来水、电力等,从某种程度上讲,地方政府对平台公司仍然存在“隐性担保”问题,投融资平台仍然具有“隐性政府信用”的特性。为了保障基础设施的有效运行及稳定经济发展,地方政府势必不会袖手旁观。一旦地方政府出手相助,投融资平台债务风险就会转嫁于地方政府。从这个角度来说,投融资平台对地方政府仍造成一定的风险隐患。

2.投融资平台债务风险对金融系统产生威胁。由于投融资平台不仅连接着政府端,而且还与金融市场紧密联系,在投融资平台快速发展时期,平台公司举债以政府信用为担保,基于长期以来投融资平台“信仰”的现实,金融机构将这类“准政府”机构认定为优质客户,源源不断地向其提供贷款,导致投融资平台债务规模盲目增加。从资金来源看,投融资平台一半以上的融资资金均来源于金融机构;从平台公司债务偿还进展看,地方政府债务置换工作非常艰巨,相当一部分平台公司仍然以“借新还旧”的方式维系债务周转。一旦平台公司经营不善,债务风险将传导至金融系统,会引发区域性风险积聚效应,可能导致平台公司资金链断裂、银行不良贷款集中爆发等问题,这不仅增加了区域性金融风险,而且还对本地区投融资平台的经营产生不利影响。

由此可见,一直以来城投公司累积的大规模债务对我国地方经济和地方政府构成一定的风险隐患,尤其是在转型时期,城投公司的风险暴露会进一步加大引发区域经济危机的可能性。

基于对投融资平台债务风险特性和传导路径的分析,平台公司的债务风险是需要关注和解决的首要问题。这不仅是投融资平台公司探索高效运营的市场化转型战略的现实要求,也是其进行自我转型的目的所在,同时也是地方政府促进其转型的重要出发点之一②,而化解平台公司债务风险及实现其市场化转型需要平台本身和地方政府的共同努力。

四、投融资平台风险指标构建及方法介绍

本文从地方政府投融资平台的债务风险角度入手,分析不同地区平台公司风险的状况,研究影响其债务风险的内部和外部原因。

地方政府投融资平台包括城市基础设施建设平台、各类开发区和园区平台、交通运输类投融资平台、公用事业类投融资平台、土地储备中心和国有资产管理中心等。基于数据的可获得性、连续性和可比性,本文选取来源于WIND资讯数据库中在资本市场(含上交所、深交所和全国银行间债券市场)公开发债的各省、自治区、直辖市具有代表性的省级投融资平台作为研究对象。省级投融资平台承担着本地区政府投融资职能,为全地区提供相应的基础设施及公共服务。在投融资平台市场化转型的背景下,随着投融资平台剥离政府投融资职能,大部分区县级空壳投融资平台将被清理、关闭,未来省级政府投融资平台的转型迫在眉睫[11]。因此,这里选取各地区省级政府投融资平台作为研究对象具有一定的合理性。

(一)风险指标体系构架

在构建风险指标体系时,考虑到投融资平台的风险和性质与普通企业相比存在较大的差异,这里在参照国务院颁布的《中央企业全面风险管理指引》及借鉴国内学者研究成果基础上,基于指标的多元化、体系化、层次化、可操作性、连续性及可获得性,根据金融学相关理论③,充分考虑投融资平台具有地区风险集聚特性的前提下[12],从中观和微观两个层面入手,把政府投融资平台风险评价指标分为地区财政状况、债务规模、偿债能力及经营状况4个层面,具体设计10个风险指标,该指标体系各个风险指标的计算方法如表1所示。

1.债务率、债务负担率。是反映地区债务风险的常用指标。为了明确反映地区投融资平台债务风险状况及城投公司的风险积聚效应[12],以城投债余额作为核算债务风险的中观指标。

2.偿债率。城投债还本付息额=当年期间新发债务额-(当年城投债余额-上年城投债余额)+当年城投债余额×平均存量票面利率。地方城投债数据均根据WIND数据库及各地方政府公开报告中的相关数据整理所得。

3.城投公司财务数据。城投公司的财务指标数据来源于WIND数据库、大公国际及鹏元评级公开的相关企业财务报表,个别数据由作者手工整理所得。

表1 投融资平台债务风险评价指标体系

(二)实证方法介绍

1.CRICIT赋权分析法。是基于指标间的对比强度和冲突性对指标权重赋值的方法。设Cj为包含的信息量,则第j个指标Cj可表示为:

式中Sj表示指标j的标准差,rij为指标j与指标i的相关系数,Cj的值越大,表明该指标包含的信息越多,其权重越大。权重Wj表示为:

2.灰色欧几里德关联法。是改进化的灰色平均关联法。该方法不仅考虑了参考序列与比较序列在各点关联系数的平均值对整体关联度的影响,而且还考虑了各点关联系数波动对整体关联度的影响,能更准确地反映参考序列与比较序列的发展态势。如公式(3)、公式(4)所示。

式(3)中∂0i(k)为参考序列与比较序列在k点的关联系数,ρ为分辨系数,x0(k)为参考序列第k点的值,xi(k)为比较序列i第k点的值。根据各点的灰色关联系数,求得灰色欧几里德关联度:

3.改进的TOPSIS集成分析法。是对多个评价单元进行综合评定的方法,在多个决策目标的分析上比传统的TOPSIS更精确合理[16-17]。该方法具体步骤如下:

N个评价单元P个评价指标:

将矩阵内数据归一化得:

其中:

i=1,2,…,n;j=1,2,…,p

构造加权标准状态矩阵:

求解最优值向量Z+和最次值向量Z-:

分别计算各评价单元到最优解、最次解的距离:

计算各评价单元到虚拟最劣样本的距离,如式(7):

4.计算综合贴近度。首先,将投融资平台的风险度量指标原始数据进行标准化处理,消除量纲的影响,运用CRITIC赋权分析法计算并赋予每个指标权重。其次,利用权重赋值构造加权标准规范化指标矩阵,并利用改进的TOPSIS集成分析法计算最优解、最次解及虚拟最劣解,分别求得各评价单元到最优解和虚拟最劣解的距离。再次,运用灰色欧几里德关联法计算各评价单元与最优解、最次解的关联程度。最后,将灰色欧几里德关联度结果与欧式距离测算结果代入投融资平台债务风险贴近度公式(8)中,即可得到各投融资平台风险的测算值Gi:

五、投融资平台风险测算

通过各地区的统计年鉴、财政年鉴以及评级机构和WIND数据库获取2011年至2015年全国各省、自治区及直辖市宏观经济、财政指标数据和具有代表性的109家省级投融资平台公司财务数据,并以选取的投融资平台公司债务风险状况代表本地区投融资平台的债务风险特征。利用CRITIC赋权法、灰色欧几里德关联法、改进的TOPSIS集成分析法对全国各省、直辖市、自治区的投融资平台债务风险分别进行纵向维度和横向维度比较,揭示各地区投融资平台的风险现状及变化趋势。

(一)纵向维度比较

首先,从纵向维度研究各地区地方投融资平台风险大小及变化趋势。这里分别测算全国30个省、自治区及直辖市(不包含西藏及港澳台地区)2011年至2015年的本地区投融资平台风险,风险测算值越高,表明该地区的投融资平台债务风险越大(参见表2)。同时,根据测算结果,参照刘骅、卢亚娟[15]对债务风险的划分标准,按照风险高低排序将风险值划分为4组,如表3所示。

从表2可以看出,“十二五”期间我国30个行政区的投融资平台风险均呈现逐渐上升趋势,其债务风险程度由中度风险向高度风险递增,其中多地区的债务风险处于严重风险临界点。2015年,除吉林和江西以外,我国其他地区投融资平台债务风险均处于高度风险状态,吉林、江西两省平台风险虽没有达到高风险状态,但其风险程度也逼近高风险区间下限。另外,我国西部多省份平台债务风险已逼近严重风险临界点。虽然目前我国各地区投融资平台尚没有达到爆发严重债务危机的地步,但是其风险递增趋势及高风险态势值得警惕。

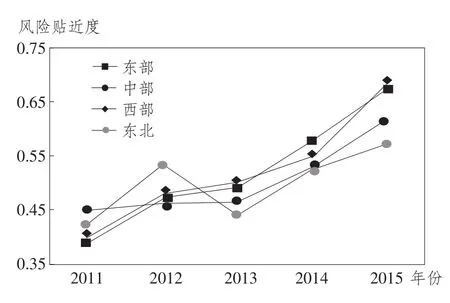

进一步纵向比较2011—2015年全国及各区域④的投融资平台债务风险值。这里,以各年度各省市区投融资平台风险的平均值观察地方平台债务风险的纵向演进过程,具体各年风险贴近度及变化趋势如图1和图2所示。图1显示,“十二五”时期全国的投融资平台债务风险依然呈现由中度风险向高度风险递增的趋势,2012—2015年全国投融资平台债务风险分别同比上升16.5%、1.38%、13.38%、19.33%,呈现出“快速增加—缓慢增加—快速增加”的态势,尤其是2014年以后,投融资平台风险再次加速增加。

自2012年开始,地方投融资平台进入偿债高峰期,2012年大量投融资平台债务集中到期,这对融资平台的短期偿债能力提出了严峻的挑战,因而2012年平台债务风险大幅增加。

表2 全国各地区投融资平台风险贴近度纵向比较

表3 投融资平台风险划分标准

图1 全国投融资平台公司债务风险变化趋势

图2 我国四大区域投融资平台公司债务风险变化趋势

2014年之后,地方政府的债务剥离加大了投融资平台的风险暴露程度,同时由于对平台公司的多头监管,针对平台公司的政策存在不一致和冲突现象,如国务院40号文、43号文,发改委1 327号文、银监会43号文等,这些政策文件一方面限制投融资平台规模,剥离平台债务,另一方面又在某些环节对投融资平台发展给予间接支持。政策不统一造成地方政府违规举债的现象仍在继续,在某种程度上促使了地方投融资平台的“重生”,其债务风险进一步提高,尤其是2015年,风险同比增加19.33%。

从各区域投融资平台风险演进趋势来看,2011—2015年,我国各地区投融资平台公司债务风险呈现明显的上升趋势。与2011年相比,2015年东部、中部、西部及东北地区投融资平台债务风险增速分别为70.9%、36.4%、71.3%、35.2%,西部地区和东部地区的投融资平台风险增速较快。因此,在促进投融资平台公司转型的过程中,有关部门必须高度警惕西部地区平台债务风险。

(二)横向维度比较

为了更好地分析“后43号文”时期平台公司的债务风险状况,我们将风险对比对象细化到省级部门,再次运用以上方法计算2015年全国30个地区的投融资平台债务风险并进行横向对比,结果如图3所示。

在图3中,通过比较各地区的潜在风险,我们发现天津、甘肃、湖北、青海、宁夏、陕西6个地方的投融资平台债务风险相对较高;北京、山东、浙江、河北这几个地区的投融资平台风险较低。投融资平台债务风险最高的天津市,2015年其财政赤字率高达3.4%,城投债余额为3 264.65亿元,城投债债务率和债务负担率⑤分别为122.4%、19.7%,在本文的统计口径下,其债务规模指标分别为全国30个地区的最高值,并且债务偿债率也远远超过了15%的国际警戒线。而投融资平台风险最低的河北省,2015年城投债债务率和债务负担率分别为33.8%和3%,均位于全国30个地区的最低水平,并且样本中的河北城投公司的偿债能力和经营状况均显示其盈利水平处于正常区间,因而,该地区投融资平台债务风险较小。

图3 我国各省级地方投融资平台风险差异

将各地区的平台风险置于空间地理区位视角,可以直观看到,2015年我国华北地区(除天津市外)及我国东南沿海地区的平台债务风险较低,西北地区及天津市的平台债务风险较高,进一步表明我国个别地区投融资平台债务风险存在“趋同”趋势(如西北地区),这意味着多省市区出现平台债务违约风险的概率较大,再一次证实了平台债务风险区域积聚的特性。因此,未来防控风险的着眼点要从个案转向区域联防,防范区域性债务危机的集中爆发。

将各省市区投融资平台债务风险值加权平均,可进一步分析得出四大区域投融资平台债务风险由高到低依次为西部、东北、中部、东部地区,债务风险与地区经济发展大致呈现负相关关系。经济较为发达的东部沿海地区,虽然举债规模较大,但是由于具有良好的经济环境、政策上的间接支持及金融机构的贷款便利,使得平台公司整体上经营状况相对较好。同时,东部地区较好的经济发展基础及持续的经济活力为当地财政和企业创收创造了条件,并且近几年PPP项目投资规模不断扩大及PPP项目的不断落地实现了政府与企业的双赢。这不仅提高了地方财政的偿债能力,而且还间接提高了东部地方投融资平台的抗风险能力。

通过以上投融资平台债务风险分析可以看出,“十二五”期间,投融资平台债务风险不断加大,并且地区间投融资平台风险存在一定差异。在市场化转型时期,深入探讨造成以上债务风险趋势和差异的根源尤为重要,直接关系到平台公司因地制宜的防范风险及顺利实现市场化转型。

六、投融资平台债务风险的影响因素分析

(一)研究假设

分税制改革以后,由于事权和财权的不匹配,一些地方政府支出是“捉襟见肘”,收入是“东借西凑”。而原预算法并没有赋予地方政府举债的权利,因而收不抵支的矛盾在一定程度上迫使地方政府通过其他途径进行融资。即使是新预算法赋予了省级政府合法举债的权利,但是省级以下财政体制尚未完全建立,基层政府的资金短缺问题依然没有得到彻底解决。

假设1:财政缺口越大,地方政府举债融资需求越大,进而对投融资平台的依赖性越大,就越有可能造成投融资平台债务的过度膨胀。即财政收支缺口与平台债务风险正相关。

假设2:财政分权度包括收入分权度和支出分权度,前者代表财权的划分,后者是真正意义上的财政分权。财政支出分权度越高,地方政府面临的支出责任就越大。在收入一定的情况下,地方政府财权和事权的不匹配增加了地方财政支出压力,加大了地方政府举债融资的冲动,进一步推高了平台债务风险。即平台债务风险与财政支出分权度正相关。

假设3:城投公司包括基础设施类平台、交通运输类及土地储备机构等,平台公司除了获得地方财政的专项拨款外,还积极参与土地市场的购地行为。一方面,土地资产的不断注入在提高平台公司抗风险能力的同时,也提高了其授信标准,增强了融资能力。同时,大量优质的土地资产作为平台公司重要偿债来源,尤其是对土地储备类城投机构而言,土地增值和溢价为城投企业偿债提供了重要保障。另一方面,地方政府的土地出让活动在维持地方土地市场价格、增加地方政府土地财政收入、缓解地方财政压力的同时,能够在一定程度上减轻对投融资平台举债融资的依赖程度。同时土地出让金收入作为投融资平台的重要偿债来源,也在一定程度上减轻了平台企业债务风险暴露程度。因此,本文认为土地出让金收入与平台公司的债务风险关系不确定,有待于实证分析的进一步检验。

假设4:在地方官员晋升的“锦标赛”中,地方官员对GDP的追求转化为对公共投资的偏好,固定资产投资占政府支出的比重越大,地方政府举债规模就越大。在“标尺竞争”的背景下,地方政府的投资冲动并没有带来投资效率的提高,盲目投资及低效率投资的现象较为严重。投融资平台作为地方政府重要的投融资机构,地方大规模和低效率的投资不仅推高了平台债务规模,而且严重削弱了平台的经营效率和盈利能力。鉴于此,本文假设平台风险与固定资产投资正相关。

假设5:投融资平台公司自身的债务结构、短期偿债能力及公司治理结构也是其债务风险的重要影响因素。即平台公司的债务结构的优化、短期偿债能力的提升和公司治理结构的完善有利于化解平台公司债务风险。

(二)回归模型

为了扩大实证样本数据量并减少计量误差,本文采用平台公司面板数据(Panel Data),以各省、直辖市、自治区平台公司为研究对象,为了保证回归结果更为可靠,以广义矩估计(GMM)法克服模型系统存在的内生性问题,并采用稳健标准差法。考虑到变量数据的可得性和可比性,研究样本不包括港澳台地区和西藏自治区,样本窗口为2011年至2015年。

为了研究不同区域地方投融资平台债务风险的影响因素,将回归方程设计如下:

就变量而言,RISKit为地方投融资平台债务风险的被解释变量,这里选取全样本平台债务风险值,各核心解释变量如下:

财政分权度(FD):借鉴已有文献的做法[18-20],财政收入分权度(FRD)和财政支出分权度(FED)分别以各省市区预算内本级财政收入(支出)与中央预算内本级财政收入(支出)之比来表示。

固定资产投资(FI):采用各地区城市市政公用设施建设固定资产投资额与当年GDP之比来表示。

财政缺口(DR):财政缺口=(当年财政支出-当年财政收入)/GDP

土地出让金收入(LL):以当年土地出让价款总额与预算内收入之比来表示。其中,各省市区土地出让金收入来源于各年的中国国土资源年鉴,预算内收入为一般公共预算与政府性基金收入之和。

债务结构(DS):以各平台公司的短期债务与总债务之比表示。

短期偿债能力(CR):以财务报告中的流动比率数据表示。

公司治理结构(CR):完善的公司治理结构包括董事会、监事会及股东会,董事会是最高决策机构,股东会是最高权利机构,其决策和行为直接影响着公司的盈利水平和发展空间。考虑到各平台公司内部人员组织结构的复杂性,本文重点分析平台内部高级管理层(包括经理层、董事、监事及党委)成员的背景资料,选取非政府官员身份高管占公司高级管理层人员的比重表示人员组织结构。相关数据来源于WIND数据库、评级公司相关评级报告以及网站公开资料。该类数据为不完全统计数据,由作者进行深度挖掘,手工整理。

除上述核心变量外,各省市区的经济差异、社会条件以及平台公司的其他财务指标也会影响平台公司的债务风险。本文考虑以下控制变量:产业结构(INDU),以各省第三产业产值占比来表示;资产负债率(ALR),以报表中的财务指标表示;带息债务占比(IBD),以带息债务数额与总债务之比表示。

最后,值得说明的是,我国各地区城投公司的异质性差异较大,本文通过引入个体效应(fi)来捕捉个体异质性因素对城投公司债务风险的影响。同时,近年来国家针对城投公司出台的政策也对平台风险产生影响,如国务院40号文、43号文,发改委1 327号文、银监会43号文等,均对平台公司的市场定位、举债规模及经营状况产生影响。因此,本文引入时间固定效应(ft)来捕捉共同冲击对投融资平台债务风险的影响。最后,εit是误差项。表4给出了各变量的基本描述性统计。

(三)回归结果及解释

模型(1)、模型(2)、模型(3)、模型(4)均以投融资平台的债务风险作为被解释变量,在其他核心变量不变的前提下,分别依次纳入财政收支差额、固定资产投资、财政支出分权度,并分别考察各变量对平台债务风险的影响。

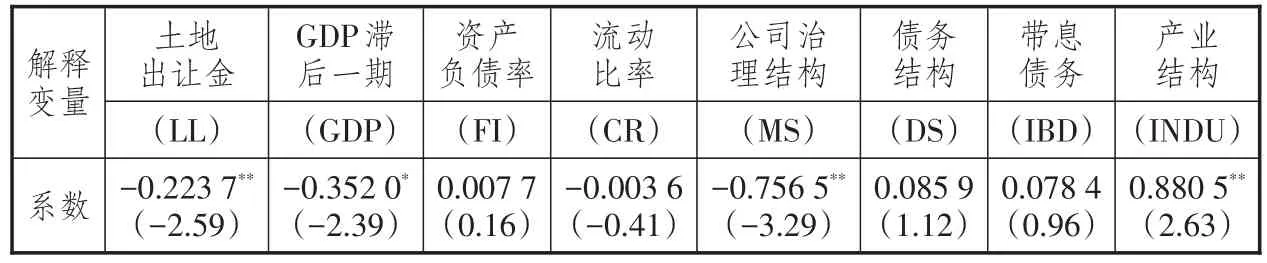

如表5所示,从全国平台公司的债务风险状况看,模型(1)、模型(2)、模型(3)均显示核心变量中的土地出让金收入、平台公司债务结构、公司治理结构是平台公司债务风险的显著影响因素。另外,模型(2)、模型(3)还分别表明固定资产投资额和财政支出分权对平台债务风险产生显著影响。

以上模型均表明土地出让金收入对平台公司的债务风险影响为负,并在1%的水平上显著,即土地出让金的增加会在一定程度上降低平台公司债务风险水平。一方面,参与土地出让活动的城投公司获得了大量的优质土地资产,土地增值和市场溢价增强了城投公司偿债能力。另一方面,地方政府的土地出让金收入能够在一定程度上减少地方政府对投融资平台举债融资的依赖,同时,地方政府将土地出让金源源不断地注入平台公司,作为其偿债的重要来源。因而,土地出让金收入与平台公司债务风险负相关。[21-23]

表4 各变量描述性统计(2011—2015年)

表5 全国投融资平台债务风险因素回归结果⑥(固定效应:2011—2015年)

模型(1)中地方财政缺口对平台公司债务风险产生正向影响,这与我们之前的假设相一致,但其影响并不显著,这可能是由于数据本身的特性和不稳定导致的。该结果与张鹏[13]的研究结果以及缪小林、向莉、张蓉[24]的研究结论相似,认为政府债务外生于财政赤字,并对财政赤字产生倒逼作用,而财政赤字并不是政府债务的直接原因,因而其对债务风险的影响不显著。

模型(2)中的固定资产投资对平台风险的影响为正,并在1%的水平下显著,说明地方政府的扩张性投资是引起平台债务风险的主要原因。这一结果与我们之前官员晋升“锦标赛”的假设是一致的。近几年在稳定地方经济增长、扩大内需的背景下,地方政府官员为了更快地晋升,普遍加大城镇化建设的力度。“标尺竞争”使得盲目投资和低效率投资现象较为严重,造成平台公司债务高企以及经营效率低下。

模型(3)中的财政支出分权对平台公司风险产生正影响,并在1%的水平上显著,即支出分权度越高,地方投融资平台债务风险越大。一直以来,地方政府的事权和财权不匹配是地方政府债务膨胀的主要原因,尤其是实施“营改增”政策后,地方政府面临着更为严重的资金短缺压力,而在稳增长的进程中,地方政府面临的支出责任并没有减少。象征财政分权的支出分权度增加,意味着事权不断下移,在目前地方财权一定的背景下,地方政府举债融资的冲动势必会对平台公司的负债规模及风险产生显著影响。从影响系数看,支出分权的系数绝对值大于其他因素,说明地方财权和事权的不匹配是推高平台债务风险的主要外界因素。

从平台公司的微观变量来看,债务结构、流动比率和公司治理结构均对平台公司的债务风险产生显著影响。债务结构在1%的显著水平下对风险产生正向影响,表明短期债务占比越大,债务风险就越高。短期债务比重越大,企业在短时间内偿还债务的压力越大,对平台公司的资金周转及短期清偿能力的影响就越大,因而在其他条件不变的情况下,平台公司的短期债务风险就会加大。

流动比率对投融资平台债务风险产生负向影响,流动比率是衡量短期偿债能力的指标,其数值越大,表明该企业偿债能力越强,其债务风险就越低。

公司治理结构对平台债务风险产生负向影响,并且均在1%的水平下显著,即企业管理层中非政府官员身份职员占比越高,平台债务风险就越低。由于长期以来投融资平台公司作为“准政府”机构,其主要部门人员都有政府官员身份,平台公司的重大经营战略和内部组织机构的调整都要由上级政府决定,这必然会导致平台公司体制僵化、经营效率低下,因而其债务风险也会随之升高。

在分析投融资平台公司债务风险的地区影响因素时,将我国划分为东部、中部、西部及东北四个区域。表6显示的是东部和中部地区投融资平台债务风险因素回归结果,表7显示的是西部和东北部地区投融资平台债务风险因素回归结果。

表6显示,东部地区的土地出让金、固定资产投资、财政支出分权度、平台公司债务结构、公司治理结构对平台公司的债务风险产生显著影响,各因素的影响方式与之前的假设相一致;流动比率对城投债务风险影响不显著,回归结果显示,东部城投企业的资产负债率对其风险产生显著影响,说明东部企业的长期债务占比较大,其长期偿债能力对平台的债务影响更为显著。

中部地区的土地出让金收入和固定资产投资对平台风险影响较大,财政支出分权对其风险的影响为正,这与本文的假设相一致。总体来看,中部地区的财政支出分权度均较低,并且各地区分权度差异较小,同时中部地区经济状况也对平台风险和地方政府收支状况产生重要影响,以上各因素的干扰使得财政支出分权对债务风险的影响不大。在微观指标中,公司治理结构是中部地区平台公司风险的最主要影响因素,并在1%的水平下显著,进一步说明企业内部人员组织结构是影响其风险的最重要因素。

表6 东部、中部地区投融资平台债务风险因素分析(2011—2015年)⑦

表7显示,西部地区的土地出让金、固定资产投资、财政支出分权度、债务结构、流动比率和公司治理结构均对本地区的投融资平台债务风险产生显著影响,各因素的影响方向与之前的假设相一致。

东北地区的投融资平台债务风险影响因素与其他地区存在一定差异,除土地出让金对东北地区平台风险产生负向影响外,其他地区宏观变量的影响均不显著,但它们各自的影响方向与本文的理论假设相一致。这里将东北地区的“GDP增长率一期滞后项”加入到模型中(参见表8),发现核心变量的显著性与影响方向均不发生变化,并且东北地区经济增长状况在10%的显著性水平下对平台风险产生负向影响。由于近几年东北地区的经济状况不佳,东三省的GDP增速持续下滑,尤其是辽宁省2016年的GDP增速跌破零。所以,东北地区宏观经济状况(地区生产总值)持续恶化了平台公司经营状况,加大了债务风险,这可解释本文设定的政府收支变量对平台风险影响并不显著的现象。在微观变量中,东北地区平台公司的内部治理结构对其风险的影响最大,显著性影响水平为1%。由于东北地区传统国有企业较多,并且该地区的制度体制较为僵化,多数平台公司的经营业务和内部管理体制改革较为落后,因而公司治理结构是造成该地区平台公司高风险的主要因素。

表7 西部、东北地区投融资平台债务风险因素分析(2011—2015年)⑧

表8 宏观经济状况对东北地区城投公司债务风险的影响(2011—2015年)

七、地方政府投融资平台转型之路

地方投融资平台大规模债务风险的积聚,是引发当前地方政府债务危机的重要隐患。在治理和防范地方政府债务风险的同时,地方投融资平台对地方政府造成的隐性债务风险不容忽视。本文基于地方政府与投融资平台债务剥离及投融资平台市场化转型的背景,深入探讨了投融资平台市场化转型过程中面临的主要问题。第一,虽然地方政府剥离了投融资平台债务,但是平台公司转型需要一个过程,转型改革的相对滞后使其承受风险的能力并没有随之提高,导致现阶段投融资平台面临着较高的债务风险。第二,“十二五”期间,我国各地区投融资平台债务风险呈现由中度风险向高度风险演变的趋势,并呈加速递增态势,尤其是2014年之后,我国投融资平台债务风险进一步加剧。第三,从地区间的差异看,2015年我国投融资平台债务风险由高到低依次为西部、东北、中部、东部,债务风险与地区经济发展水平大致呈负相关关系。第四,在宏观影响因素中,土地出让金、公共投资、财政支出分权度是阻碍平台公司市场化转型的重要因素,其中财政支出分权度的影响较大。

基于对全国各地区投融资平台债务风险因素的探讨,本文提出城投公司未来合理化转型的具体策略[25-30]:

首先,从全国宏观层面看,土地出让金对平台债务风险产生显著负影响,固定资产投资和财政支出分权度对平台债务风险产生显著正影响,说明在平台公司尚未完成转型的背景下,地方政府与平台公司仍“藕断丝连”。要推动投融资平台顺利实现市场化转型,政府部门要做好以下工作。第一,虽然当前土地出让收入在缓解投融资平台债务风险方面发挥着一定作用,但是它所造成的“地价—房价”联动对经济健康增长是不利的,它对经济的带动是粗放式的,存在较强的边际递减性[25]。因此,当前中央政府应继续坚持“开前门,堵后门”的改革思路,积极推动财政体制改革,探索新型规范的政府融资模式,合理利用PPP模式及政府产业引导基金,撬动社会资本,提高公共服务质量;第二,各级政府应积极推行土地储备专项债券的发行,减少地方政府对平台公司的过度依赖,同时为地方政府募集土地储备项目的专项资金;第三,改革官员激励机制,推行终身问责制和倒查机制,完善地方官员晋升机制,将地方经济增长质量和绩效作为官员的重要考核指标,这对促进地方官员进行有效投资并遏制盲目举债现象具有重要意义;第四,完善财政体制改革,实现财权和事权的合理划分。未来应考虑进一步下放财权并适度上移事权,适时下放地方债的发债权限,做好财权与事权的匹配,从根源上解除地方政府财政压力。同时,中央政府还应制止地方政府的违规举债行为,严控投融资平台“新变种”违规举债,真正堵住地方债的后门。中央政府在缓解地方政府财政压力的同时,要促使地方政府转变以往对投融资平台依赖的观念,为投融资平台市场化转型提供现实条件和制度环境。

其次,从企业微观层面看,债务结构、流动比率和公司治理结构是平台公司债务风险的显著影响因素。企业债务结构的优化,即短期债务比例的降低及债务期限结构的多样化能够缓解短时间内的偿债压力,降低债务风险集中爆发的概率。企业流动比率的提高有利于增强企业短期偿债能力,化解债务风险。除此之外,平台公司在转型过程中,要彻底改革投融资平台公司治理结构,按照现代企业“产权明晰,权责明确,政企分开,管理科学”的要求,构建独立自主的公司治理结构,打破以往投融资平台对地方政府的依附关系,逐渐完善高级管理层的人事制度,实行市场聘任制度,使企业高层员工与政府职员分离,促使平台公司摆脱政府的控制和束缚。投融资平台公司要提高自主决策和自主经营的意识,充分发挥企业经营创造性,通过经营效率的提高间接消化之前的债务存量。

再次,在区域层次上,除东北地区以外,土地出让金、固定资产投资及财政支出分权度对我国东部、中部、西部地区的投融资平台债务风险均产生显著影响。因此,地方政府应严格执行中央的决定,继续推行治理地方政府债务“开前门,堵后门”的治理策略,在转变政府投融资模式的同时,坚决制止地方违规举债行为,彻底划清地方政府与投融资平台的界限,为投融资平台的市场化转型提供相应的制度保障及良好环境。虽然东北地区的政府收支变量对平台债务风险影响不显著,但是其影响方向与其他地区相一致,所以东北地区政府在稳定本地区经济增长、振兴经济发展的同时,要进一步做好地方政府债务治理工作,变“疏”为“堵”,规范地方政府投融资渠道。从微观影响因素看,以上四大区域中的公司治理结构均对投融资平台转型产生显著影响,表明公司治理结构的改善是平台公司自身化解债务风险、实现平台顺利转型最重要的内部举措。从区域间的差异看,除了改革公司治理结构以外,东部地区投融资平台应注重债务结构的优化,西部地区投融资平台要兼顾债务结构优化和短期偿债能力的提高。

注释:

①政府债务可分为以下四类:显性直接债务、显性或有债务、隐性直接债务和隐性或有债务。按照法律确定性,地方政府债务分为显性债务和隐性债务。显性债务是法律明确规定和政府公开承诺的债务;隐性债务是指政府在道义上具有偿付责任的债务。按照债务发生的预见性和可能性,可将政府债务分为直接债务和或有债务。直接债务是指政府在任何条件下都无法回避和必须承担的债务;而或有债务是指政府具有一定连带责任的,但未必一定发生的一种责任和义务。

②43号文之后,政府将投融资平台债务剥离,同时投融资平台面临转型之路,其在转型过程中必须注重风险的化解。同时,平台公司转型的目的是为了提高自我经营效率,实现更好的市场化运作,进而化解累积的债务风险,可以说市场化转型是其化解当前风险的一个重要途径。同时,地方政府推动平台转型的目的为治理政府隐性债务,因而平台债务风险是政府重点关注的对象。因此,在转型期,化解平台债务风险就显得尤为重要。

③根据金融学相关理论,资本市场中的资产风险由系统风险和非系统风险共同组成。

④按照国家统计局2011年划分办法。

⑤债务率、偿债率、债务负担率均为本文的统计口径,不同于官方统计口径。

⑥根据文件精神,虽然自2015年开始地方政府划清了与投融资平台之间的界限,但是考虑到之前政策的惯性效应,即2015年平台公司仍然受到地方政府的干预,并且实际上地方政府与平台公司仍存在一定的隐性债务联系,因而本部分的宏观变量依然对投融资平台产生影响,但不影响实证的结果。

⑦根据数据特性和模型适用性检验,东部地区采用固定效应模型分析,中部地区采用混合回归模型分析。

⑧根据数据特性和模型适用性检验,西部地区采用固定效应模型分析,东北地区采用混合回归模型分析。

[1]梅建明.关于地方政府融资平台运行的若干问题[J].财政研究,2011(5):64-66.

[2]郭玉清.逾期债务、风险状况与中国财政安全——兼论中国财政风险预警与控制理论框架的构建[J].经济研究,2011(8):38-50.

[3]张军,高远,傅勇,张弘.中国为什么拥有了良好的基础设施?[J].经济研究,2007(3):4-19.

[4]DANEL J A,JEFFERY M D.Fiscal accounting of bank re⁃structuring[R].IMF Working Paper,1997.

[5]TALVI E,CARLOS A.Tax base variability and procyclical fiscal policy[R].NBER Working Paper,No.7499.

[6]Robert J Barro.On the determination of the public debt[J].The journal of political economy,1979(5):940-971.

[7]国务院发展研究中心课题组.地方投融资平台转型的方向与政策[J].国家治理,2016(4):42-48.

[8]赵琦.地市级投融资平台公司剥离政府融资职能后转型路径探索[J].地方财政研究,2016(6):54-57.

[9]吴田.市场化:地方政府投融资平台困局破解路径[J].财会通讯,2016(14):9-12.

[10]杨红丽,王军.我国地方政府融资方式存在的问题与对策[J].理论月刊,2016(2):116-120.

[11]温来成,苏超.地方政府投融资平台整合前景及对策研究[J].财贸经济,2013(5):28-35.

[12]刘骅,卢亚娟.转型期地方政府投融资平台债务风险分析与评价[J].财贸经济,2016(5):48-59.

[13]张鹏.中国地方政府投融资平台债务融资风险研究[D].沈阳:辽宁大学,2015.

[14]刘娅,干胜道,邓同钰.地方政府投融资平台债务风险评价体系研究——基于成都工业投资集团的案例研究[J].财政研究,2014(11):18-22.

[15]刘骅,卢亚娟.地方政府融资平台债务风险预警模型与实证研究[J].经济学动态,2014(8):63-69.

[16]胡永宏.对TOPSIS法用于综合评价的改进[J].数学的实践与认识,2002(4):572-575.

[17]胡永宏,贺思辉.综合评价方法[M].北京:科学出版社,2000:57.

[18]ZHANG T,ZOU H.Fiscal decentralization,public spend⁃ing,and economic growth in china[J].Journal of public eco⁃nomics,1998(67):221-240.

[19]张晏,龚六堂.分税制改革、财政分权与中国经济增长[J].经济学,2005(4):75-108.

[20]徐永胜,乔宝云.财政分权度的衡量:理论及中国1985—2007年的经验分析[J].经济研究,2012(10):4-13.

[21]郝毅,李政.土地财政、地方政府债务与宏观经济波动研究——以地方政府投融资平台为例[J].当代经济科学,2017(1):1-12.

[22]弋代春,樊纲治.地方政府融资平台的土地市场参与研究[J].宏观经济研究,2015(10):151-159.

[23]何杨,满燕云.地方政府债务融资的风险控制——基于土地财政视角的分析[J].财贸经济,2012(5):45-50.

[24]缪小林,向莉,张蓉.政府债务、财政赤字及其宏观经济效应——基于债务软约束视角分析[J].财政科学,2017(1):101-117.

[25]刘红军,韦彦,唐雪芳,肖利军.略论地方投融资平台债务风险的成因——基于对投融资平台的历史考察[J].经济研究参考,2013(65):30-33.

[26]郭玉清,姜磊,李永宁.中国城市化进程中的地方政府债务融资激励及其隐性风险控制[J].天津社会科学,2014(2):88-95.

[27]李经纬.新预算法及其配套政策法规实施背景下的地方融资平台转型与发展[J].中央财经大学学报,2015(2):3-9.

[28]郭玉清,何杨,李龙.救助预期、公共池激励与地方政府举债融资的大国治理[J].经济研究,2016(3):88-95.

[29]何杨,满燕云.地方融资平台债务:规模、风险与治理[J].财政研究,2012(2):34-37.

[30]RODDEN J A,ESKELAND G S,LITVACK J.Fiscal de⁃centralization and the challenge of hard budget constraints[M].London:The MIT Press,2003:476.