当代校园足球发展对我国体育事业的现实价值*

——基于十九大报告“文化自信”

程 翀, 孙亮亮

(1.首都体育学院,北京 100088 ,2.四川文理学院,四川 达州 635006)

《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展。同样也是实现我国全面小康社会、中华民族伟大复兴的历史性指导依据。报告中“坚持社会主义核心价值体系。文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。必须坚持,奥克斯注意,牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,培育和践行社会主义核心价值观……不忘本来、吸收外来、面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神引导[1]”的具体要求,也给我国未来体育事业提供了明确而坚实的价值观念引导。改革开放三十多年后的今天,我国竞技体育事业发展已经获得了长足发展。2008、2012、2016夏季奥运会,我国总奖牌数位列世界第一、第二和第三名。世乒赛、世羽赛上,我国运动健儿屡创辉煌。奥运会、锦标赛等等赛事的优秀成绩不仅仅向世界展示了人民身体素质日益提升,物质水平日益提高的中国形象,也间接的提升了国民的自信力,提升了全体人民对“中国”这一民族文化共同体的认可。

中国竞技体育近些年的发展有优势也有短板。排球、游泳、羽毛球、乒乓球等项目我国体育健儿已经取得了优异的比赛成绩,但足球、篮球、拳击这些偏向于体能对抗的赛事,我国球队与选手的竞争力依旧不足,很难在国际大赛上获得瞩目成绩。在足球、篮球一类比赛上长期发展的停滞与比赛成绩的不理想,也引发了我国国民内部的文化焦虑。特别是在二十一世纪初,西方媒体对中国有大量不实的报道,不少西方体育媒体宣扬“种族特长论”、“文化血统论”,鼓吹亚洲人身体素质差,不能适应冲撞球类运动的高负荷。西方媒体的负面报道也引发国内群众参与篮球、足球等运动的不自信和低热情。现有研究中,金瑞静《集体身份认同视域下中英足球球迷文化的比较研究》[2]与朱肇营《迷狂下的追求与诉求:足球球迷正能量文化心理培育研究》[3],就揭示出我国球迷在长期观球中出现的自我认可与国家文化认可的焦虑情绪——球迷急切渴望中国胜过欧洲足球强国。这种现象本质上是对己方(球队)能力的不确定、不自信与不认可。

发展校园足球可以打破目前我国足球竞技表现低迷带来的文化焦虑。发展校园足球既能够提高我国青少年身体素质,又能扩大我国足球竞技人才储备量,还可以从文化发展、休闲娱乐、体育产业培育等大的方向,培养具有中国的特色的足球文化与足球氛围。研究利用文献阅读、对比分析、逻辑推理等方法,基于中国足球与文化自信内在关联,从校园足球对我国民族自信力考量出发,提出在文化自信视域下发展校园足球的若干可行性策略,为我国校园足球事业的繁荣发展提供理论参考。

1 中国足球与文化自信的内在文化联系辨析

1.1 竞技水平提升直接引发的群众的民族认同与文化认同

足球在我国出现的时间很早。在春秋战国时期,就已经出现了“蹴鞠”、“塌鞠”。到了汉代,鞠球成为了上至帝王、下至百姓,人人喜爱人人参与的一项运动[4]。然而因为中国历史发展的种种原因,鞠球运动一直没有得到经验总结和重视,逐渐在历史发展历程中销声匿迹。现代足球运动起源于十九世纪英国,中国民间资本进驻的足球队伍一直到1992年“红山口会议”后才得以出现。从1992年至今,中国足球事业已经发展了25年,但是我国竞技足球发展依旧相对滞后。各个省市、地区的专业球队大多依靠雇佣外籍球员,完成球队建设。在世界杯、亚冠联赛等国际足球赛事上,中国足球表现不如人意。中国球迷数年观赛,部分群众逐渐表现出了对中国足球、中国球员、中国足球体制乃至对中国文化环境是否适宜发展足球,产生了怀疑。

提升我国足球竞技水平,是直接提升群众对中国足球产生信心的重要方式。优异成绩和精彩比赛实况,则是激励群众对中国足球产生兴趣、提高认可度的直接要素。2017年3月27日中国对韩国的东亚杯十二强比赛,中国1:0胜过韩国,这是2010年后,中国国足第一次击败韩国,打破“恐韩症”魔咒。中国球迷对国足获胜的赛果表现出了极大的热情,通过“百度”检索“国足”关键词(见图1),可以看到球迷网友对这场胜利表现出的关注。在“新浪微博”等微媒体平台上,也能看到球迷发表的对这场比赛国足的认可评价。这种对中国足球的认可最终也回归于对中国这一民族共同体的评价,在“新浪微博”平台2017年3月27日东亚杯十二强中国战胜韩国新闻下,有球迷留言“中国足球站起来了”,“中国足球,扬我国威”。

图1 2017年1月~6月“国足”一词百度检索热度曲线

1.2 打破“中国无足球”的文化偏见,重新建立国人的“体育自信”、“文化自信”

在中国足球近代发展的历程中,国外媒体对中国足球的看法经过了复杂的变化历程。特别是一些媒体在报道足球运动时,往往存在因为国家利益的分歧、西方长期对中国的扭曲认知,做出一系列不实报道的现象。在这种长期偏见化、歧视性的报道中,国内群众对中国人体质问题的看法也出现了动摇和错误认知。

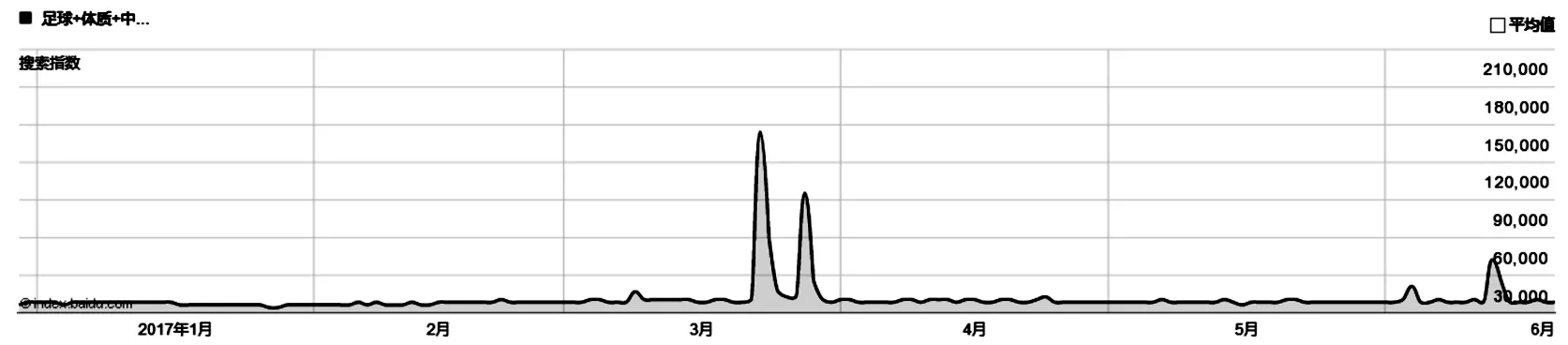

以国内最大搜索引擎百度为例,在2017年3月27日,中国对韩国的东亚杯12强角逐赛前后,“足球+体质+中国”的关键词搜索量也出现直线上升的趋势(见图2)。一些中国人因为中国足球长期发展迟滞,也出现了“中国人体质练不好足球”的论点。检索“中国人体质不适宜发展足球”等关键语句时,出现符合搜索条件的搜索量高达1620000个。可见国人对中国人体质与足球发展联系的刻板印象,在国内文化语境中的根深蒂固。

图2 2017年1月~6月“足球+体质+中国” 关键词百度检索热度曲线

通过发展中国足球事业,提高国足在国际赛场上的成绩,可以有效的打破长期以来国人对足球的不正确认知,破除国人对中国足球发展的不自信。十九大报告将文化自信的重要价值,归于“面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引”。因此提升中国足球成绩,可以建立起国人正确的面向足球、面向体育的世界观,帮助国人重新拾回在体育、在民族、文化等层面过去丢失的自信心。仅仅从文化层面而言,中国足球在民间广泛的群众基础,也可以形成一种新时代的精神鼓舞作用。

1.3 激励我国群众在新时期发扬新的体育精神,实现中华民族的伟大复兴

体育具有激励作用,中国人民在历史发展进程中也曾经受到过体育精神的鼓舞。早在改革开放初期,世纪70年代末,女排精神就曾经鼓舞了一代中国人顽强拼搏、奋起直追,打造了新中国的经济腾飞奇迹。“向女排学习”“学习女排精神”成为那个时代的最强音,女排队员也被镌刻成纪念章纪念币邮票日历,成为感动和激励国人的“英雄”。[5]中国女排、中国女足顽强拼搏,不畏艰难的精神都成为一代又一代中国人镌刻在骨子里的文化气质。

在21世纪初,中国加入世贸组织、赢得了2008年夏季奥运会的举办权后,中国人民的追求方向也从温饱转向对精神享受、身体保健的追求。足球比赛在那一时期就成为了人民实现“体育强国梦”最为重要的载体之一。2002年中国足球队入围世界杯小组赛时,人民对足球运动的热情,史无前例的高涨。中国队能不能出线,中国队可以杀进几强,这些话题从2002年一直延续至今。虽然经历了多年发展,中国足球依旧在“出线”、“黑哨”、“赛场暴力”、“内幕交易”等具有争议的话题中翻滚沉浮,但国民对其的关注显然正在逐渐走去其负面阴影,正面足球运动的本质。在全面小康社会建成之际,重新挖掘我国足球运动潜力、激发群众对体育的关注,取得优异的足球成绩不仅仅是弥补十五年前的世界杯中国队小组未“出线”的历史遗憾,更是向世界展示一个卓越的、向上的、蓬勃的、发展的新的中国形象,是基于足球层面率先完成的中华民族伟大复兴。

2 校园足球发展对民族自信力、文化自信力的影响价值分析

文化自信是十九大报告中明确写入的时代要求,是完成我国全面小康社会建设、实现中华民族伟大复兴的重要条件[1]。提升文化自信,并不仅仅只在文化上对国民产生激励影响,还将从社会生产、经济发展、民族认同、族群归属等层面产生积极影响。发展校园足球,就是从青少年开始培养新一代中国人的文化自信、民族自信。

自2014年11月26日国务院召开校园足球工作电话会议一来,教育部组织成立青少年校园足球领导小组工作办公室已经两年有余。在这两年间,全国校园足球特色学校已经有1.3万多所,校园足球试点县(区)69个,校园足球大为普及。2016年开展小学、初中、高中、大学四级联赛952场[6]。国家对校园足球事业发展的重视不言而喻。发展校园足球,可以从多方面产生积极影响:校园足球既能够促进我国青少年体育事业发展,又可以从人才储备层面扩大青少年足球运动员的数量,还可以根据中国社会国情特点,构筑中国特色足球文化。实为一举多得的重要举措。

2.1 培养后备人才,提升未来我国足球运动的国际竞争力,展示当代中国软实力

近些年,由于国家重视校园足球事业的发展,我国出现了一批特色足球学校、青少年足球特长班。这些培训机构的出现,直接提升了我国青少年参与足球运动的机会和频次。在过去,青少年参与足球运动,往往是自发的、独立的、缺少专业指导的[7]。一些地区省队在选拔专业足球苗子时,一般采取学生自主报名选拔的模式,通过学生的自荐,来选择身体条件较好的青少年学生,对青少年自己是否具有足球训练基础不做要求。青少年足球运动员的训练也从其进入专业运动队伍后开始,很少有运动员在学龄早期有专业足球训练的基础。过去的这种体育人才选拔机制和青少年体育人才教育机制,导致我国无法如德国、日本等国家一样,实现青少年足球人才培养的各年龄段无缝对接,无形中忽略了青少年足球潜力开发的重要启蒙阶段。

现阶段,校园足球已经普及全国,全国各个省市中小学校,都在日常教学工作中设置了足球课程。山东鲁能、广州恒大、上海上港等球队特设青少年足球学校,尝试培养新一代青少年足球人才,充实队伍。这种全面性、专业性、长期性的青少年足球特长培养,将给我国足球事业提供一批具有竞争力和高素质的足球人才,短时间内扩充我国本土专业足球队伍,改变我国社会长期以来对足球运动不自信、不认可的错误认知与刻板印象。

通过普及校园足球教育,直接提升足球人才储备,在国际赛场上获得优秀成绩,也有助于我国国民提升民族自信心和国家自豪感。在过去数十年间,中国经济、文化发生了跨越式发展,远超韩国与日本,但是在足球赛场上,中国人却有“恐韩症”、“恐日症”,导致中国社会对足球运动始终抱有“中国人踢不好足球”、“中国无足球”的文化自卑。普及青少年足球教育,提升我国足球项目竞技水平,有助于我国国民重建体育文化价值观,重新获得对本土、本民族、本国文化的自信。同时,也有利于我国向世界展现当代中国的实力,中国不仅仅从经济上获得了飞跃,中国弱势体育项目也飞速发展,不断朝着中华民族伟大复兴迈进。

2.2 利于构筑符合中国国情、具有中国独特特色的足球文化、体育文化

足球文化在中国的发展有着明显的断层。明清以降,蹴鞠就逐渐失去了民间土壤。直到改革开放后,足球文化才又一次重新全面进入中国。反观外国足球强国,其足球发展大多依托于其深厚的民间足球文化。如巴西、阿根廷等国虽然在经济、社会、文化上发展落后,但是却有人人踢足球的民风。足球在其社会中扮演着生活娱乐的重要角色,很多人认为足球是其快乐的源泉[8]。如英国、法国、意大利等国家虽然其国家经济、文化发展平稳,不缺少娱乐消遣,但是已经形成庞大的足球产业,成为球星就意味着名利双收。在欧洲发达国家,足球成为了个人自我实现、突破阶级瓶颈的重要渠道。反观我国改革开放后足球文化发展的历程,虽然也出现了一批有影响力、有专业素养的足球运动员,足球文化却没有深入民间、成为群众日常消遣的重要娱乐组成部分。在过去数十年间里,中国专业球员的薪资水平一升再升,却没有形成集群化的产业效应,没有打造出一条普通大众凭借足球技艺实现个人社会地位上升的通路。这些因素的缺失,也是目前我国足球产业发展迟滞、人才短缺的重要原因。

发展校园足球事业,也给下一代播撒了足球文化的种子。一些地区学校通过举办联赛的方式,提高青少年的足球技能。一部分学校通过在大课间安排足球体验活动,让学生切实感受足球魅力等措施。这些都给青少年群体带来了足球运动的教育普及,也让足球运动的快乐种子在他们的心中成长。青少年是一个国家未来的希望,通过培养青少年,间接培养一个国家、民族未来的文化是一石二鸟之举。中国的社会文化不同于巴西、阿根廷的炽热、激烈,中国的足球产业与行业体系也不如欧美国家完善、健全,但通过对新一代青少年的培养,可以达到文化启蒙的目的。让他们在足球运动中得以成长,从足球运动中获得宝贵的人生体验。中国的足球文化也将从千千万万个在足球中感受快乐的青少年里汇聚,自发的形成具有中国特色的足球文化生产,形成中国独特的足球文化自信。

2.3 基于文化传统,普及中华传统体育文化,让群众产生文化归属感

在中国古代,蹴鞠是一项很受欢迎的运动。然而随着时代的发展,蹴鞠运动最后淹没于历史的尘埃之中。直到改革开放后,足球的传入,才有一次给中国人带来“踢球”的快乐。中国足球在过去几十年中发展相对迟缓,并且没有形成具有中国特色的足球文化。然而却也给中国发展具有民族文化特色的改良足球运动提供了基础。以印度和伊朗为例,由于印度地区间经济差异较大,政府对体育事业扶持和重视程度不足,印度足球发展也比较落后。印度经济不均衡的后果直接表现为,很多贫民阶层的青少年买不起足球、踢不起足球。青少年聚集的学校、社区也没有专业足球场地,供其踢球。在这种落后的教育环境下,印度逐渐出现了泥地足球文化。和传统足球相比,泥地足球在规则上更加松散,比赛的结果不重要,关键在于享受足球的过程。与“ 泥地足球”起源地芬兰相比,印度的泥地足球条件完全自然,并非刻意营造,多雨季加上印度乡村没有修缮过的泥地道路,直接给贫民青少年提供了运动场地,近年来已经成为一些印度城市的文化观光特色。伊朗也是如此。伊朗足球发展历史时间较长,但伊朗沙地较多、气候较为干燥,绿茵草皮场地维护价格昂贵,贫民很难长期在足球场上踢球[9]。在这种条件制约的环境下,伊朗逐渐出现了沙滩足球运动。在“一带一路”政策发展推广中,沙滩足球已经成为了伊朗旅游的重要娱乐项目,伊朗沙滩足球比赛也被国内体育媒体运营商买下转播权。

印度和伊朗各自的特色足球体育发展案例,也带给我国民族足球事业发展以借鉴。中国并不缺少足球发展的历史,也不缺少民间足球爱好者,缺少的可能只是适合足球运动发展的文化土壤。开展校园足球,可以扩大足球爱好者的总体基数,提升国民对足球运动的参与率,更有效的是,可以直接促使民间足球文化的生产。甚至基于文化寻根和保留优秀中华文化角度,也可以发展出具有中国特色的足球运动项目。发扬中华民族悠久的民族文化吸引力,从自身文化构建完成一场民族自信心、文化自信心的建立。让群众重新认识足球、让群众在具有中华特色文化的足球比赛中感受到文化归属与民族自豪。

3 结语

长期以来中国足球在世界赛场上战绩不佳,给中国球迷投下了一定的文化阴影。“人种弱势论”、“文化弱势论”在中国球迷讨论中热度不减,更有人根据中国足球过去数十年的战绩称中国足球,患有“恐韩症”、“恐日症”。这些都是国内球迷缺少文化自信、民族自信的无意识表现,也正是校园足球开展的意义所在。发展校园足球可以培养后备人才,提升未来我国足球运动的国际竞争力,展示当代中国软实力。利于构筑符合中国国情、具有中国独特特色的足球文化、体育文化。普及中华传统体育文化,让群众产生文化归属感。近年来各省市为校园足球事业发展做出了许多努力,极大的提升了青少年参与足球的频率、提高了青少年足球培训的专业水准。这些都有利于我国未来足球事业的深入发展,在发展中进一步增强中国人的足球自信心、体育自信心、文化自信心、民族自信心。

[1] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[J]. 中国经济周刊,2017(42):68-96

[2] 金瑞静.集体身份认同视域下中英足球球迷文化的比较研究[J].体育与科学,2015(02)

[3] 朱肇营.迷狂下的追求与诉求:足球球迷正能量文化心理培育研究[J].南京体育学院学报(社会科学版),2015,30(2):71-75

[4]龚智敏.关于足球运动起源之新论[J]. 体育与科学,2007(1):19-21

[5]蒋旻.论中国女排精神的新内涵及其时代意义[J].南京体育学院学报(社会科学版,2016(12):20-26

[6]《全国青少年校园足球发展报告》项目组编.,全国青少年校园足球发展报告(2015-2017)[M]. 桂林:广西师范大学出版社 , 2017.1

[7] 吴亚香.校园足球教学引入运动教育模式的研究[J].南京体育学院学报(社会科学版),2016,30(5):82-87

[8](美)富兰克林·弗尔(Franklin Foer).足球解读世界[M].北京:当代中国出版社 , 2006.124

[9]赵勇,顾伟杰,马健,等.沙滩足球运动的现状分析及可行性对策研究[J]山东体育学院学报,2007(5):19-20