高树彬调气解痉法针刺治疗发声性短暂抽动障碍(肝亢风动型)疗效观察※

● 田志伟 李晓霞 高树彬 欧阳晓燕 叶志华 周 娟

抽动障碍(tic disorders,TD)是起病于儿童期,以抽动为主要临床表现的神经精神疾病,近年来其发病有增多趋势[1]。不同程度上影响了患儿的生活学习,尤其是发声性抽动给患儿带来了极大的困扰,也成为临床治疗的难点。高树彬教授从事中医儿科临床工作近40年,首创小儿“积常有”状态理论[2],致力于“内病外治”疗法研究,在理论、传统中医技术、药物制备[3]等多方面均有创新建树。其以调气解痉针刺法治疗发声性短暂抽动障碍(肝亢风动型)取得了较为满意的疗效,总结如下。

1 资料与方法

1.1诊断标准

1.1.1 短暂性抽动障碍诊断标准 参照美国精神病学会《精神神经疾病诊断统计手册》第5版[4]制定:①一种或多种运动性抽动和(或)发声性抽动;②自从首发抽动以来,抽动的病程少于1年;③18岁以前起病;④抽动症状不是由某些药物和内科疾病所致;⑤不符合慢性运动性或发声性抽动障碍或Tourette综合征的诊断标准。

1.1.2 抽动症肝亢风动型中医诊断标准 参考《中医儿科常见病诊疗指南》与《中医儿科学》)[4]制定。主症:①抽动频繁有力,面部抽动明显;②不时喊叫,声音高亢;③多动难静,任性,自控力差,甚至自伤自残。兼症:①烦躁易怒;②头晕;③头痛;④肋下胀满。舌脉:①舌红;②苔白或薄黄;③脉弦有力。具备主症①和/或②,兼症2项,参考舌脉即可辨证。

1.3排除标准(1)无发声性抽动表现者;(2)合并心血管、肺、肝、肾及造血等系统严重原发疾病者;(3)风湿性舞蹈病、肝豆状核变性、癫痫肌阵挛发作、药物性不自主抽动及其他锥体外系疾病者;(4)具有共患病如注意缺陷多动障碍、学习困难、强迫障碍、睡眠障碍、情绪障碍、自伤行为等;(5)入组时接受过阿立哌唑、硫必利、可乐定等西药内服或外用治疗者。

1.4一般资料共60例患儿均来自2016年1月至2017年12月就诊于厦门中医院儿科门诊,随机分为治疗组、对照组,每组30例。治疗组男22例,女8例,年龄分布(9.0333±1.8659)岁,YGTSS评分(17.7667±9.5725)分;对照组男18例,女12例,年龄分布(9.6±2.3283)岁,YGTSS评分(20.2667±11.6706)分;两组一般情况经统计学处理无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.5治疗方法对照组口服天麻钩藤饮(天麻10g,钩藤10g,蝉蜕10g,僵蚕10g,全蝎3g,菊花10g,石决明15g,龙骨10g,牡蛎15g,甘草5g)加减治疗,中药饮片,每日1剂,分2次口服;治疗组口服天麻钩藤饮并配合针刺治疗(廉泉、印堂、膻中、中脘、气海、内关、公孙),每日1次,平补平泻,留针30分钟。两组疗程均为14天。

1.6观察指标(1)两组治疗前后YGTSS评分变化[5];(2)两组治疗前后中医症候评分[4]变化;(3)不良反应。

1.7疗效判定标准

1.7.1 基于YGTSS评分的疗效判定标准[5](1)临床控制:临床症状消失;(2)显效:YGTSS评分改善率≥60%,但<100%;(3)好转:YGTSS评分改善率≥30%,但<60%;(4)无效:YGTSS评分改善率<30%。

1.7.2 中医症候疗效判定标准[4](1)临床控制:中医症候积分减少≥95%;(2)显效:中医症候积分减少≥70%,但<95%;(3)有效:中医症候积分减少≥30%,但<70%;(4)无效:中医症候积分减少<30%。

1.8统计学处理使用SPSS16.0进行统计学处理。计量资料经检验若数据呈正态分布,方差齐,行t检验;若方差不齐行t’检验;若呈非正态分布,采用Nonparametric Tests-2 Independent Samples检验。计数资料用卡方检验。两组间等级/频数资料采用Nonparametric Tests-2 Independent Samples检验。

非计划性拔管(unplanned extubation,UEX)是指尚未达到拔管指征而将人体的治疗性、诊断性导管拔除,包括气管导管、中心静脉导管、尿管、胃管、各种术后引流导管甚至起搏导线等拔除[1]。据报道,非计划性拔管的发生率为3% ~14%,非计划性拔管后再置管率达56% ~80%[2]。从非计划性拔管的年龄分布看,多见于高龄患者,且谵妄是引起患者自行拔管的重要因素[3-4]。我院于2010年5月在常规护理的基础上采用意识模糊评估法,评估患者的意识状态改变并根据评估结果给予及时处理等措施,对预防胃管留置患者的非计划性拔管取得良好效果,现报道如下。

2 结果

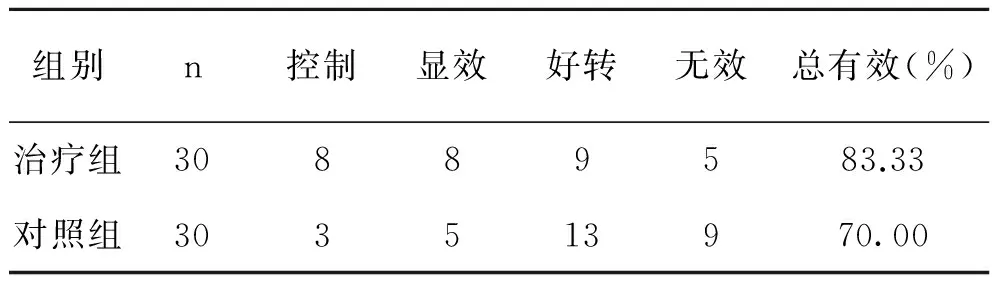

2.1基于YGTSS评分的疗效比较两组间比较有显著性差异(P<0.05),治疗组优于对照组。见表1。

表1 基于YGTSS评分的疗效比较(n)

注:治疗组与对照组比较具有统计学差异,P<0.05

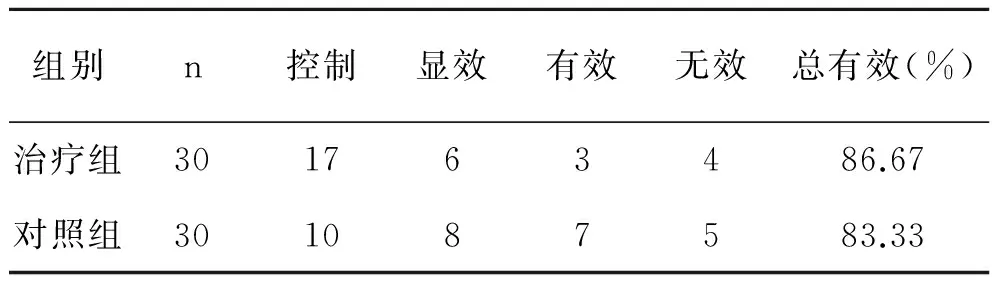

2.2两组中医症候疗效比较两组间比较无显著性差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组中医症候疗效比较(n)

注:治疗组与对照组比较无统计学差异,P>0.05

2.3不良反应两组均未发现不良反应。

3 讨论

抽动障碍(tic disorders,TD),表现为一种不自主、无目的、快速、刻板的肌肉收缩,分为运动性抽动和发声性抽动[6]。其发病与神经生化、免疫、遗传、微量元素失衡、围产期异常、心理和环境等因素有关[7]。近年来,本病的发病率呈逐渐升高的趋势,严重影响儿童的身心健康和生活质量[8]。现代医学以硫必利、舒必利、阿立哌唑、可乐定等药物,经历初始治疗、强化治疗、维持治疗、停药规范化治疗,并配合心理行为干预、教育干预等,多数能取得较为满意的临床疗效,而对于短暂性抽动障碍专科医生多不会给予药物治疗而选择密切观察[1]。在一定程度上忽略了患儿的主观不良感受,特别是发声性抽动对于患儿学习状态的困扰,老师和同学异样的目光往往给患儿带来极大的心理压力,使患儿长期处于焦虑、自责状态,严重影响患儿学习生活。基于此,该部分患儿家属不得己寻求中医治疗。

抽动障碍(tic disorders,TD)中医学尚没有专用病名,其相关症状散见于“慢惊风”“肝风”等表述中。多年来各地中医儿科专家从证侯学研究、辨证论治、专方专药等对该病进行了多方面的研究,均取得了不同程度的进展[9]。特别是《儿童抽动障碍中医临床路径》[10]的试点实施与临床推广,在很大程度上规范了该病的中医药诊断与治疗行为,最大程度上避免了过度检查与过度治疗,促进了中医药干预该病的临床推广,进一步提高了临床疗效。然而,临床上发声性抽动存在治疗难、易复发的特点,逐渐被医家们所认识并成为临床研究的热点。

关于发声性抽动,高树彬教授认为发声的出现存在两个必要的条件:局部(声带及周围)肌肉的收缩、气息的催动;而这种病态的发声是不受意识控制的、刻板的,是由于局部(声带及周围)肌肉的痉挛、非正常的气息而造成,这种非正常气息的产生其本质是气机的紊乱。因此,如何解除局部(声带及周围)肌肉的痉挛、调整紊乱的气机成为治疗发声性抽动的关键。《灵枢·刺节真邪》云:“用针之类,在于调气”,《灵枢·五乱》云:“是非有余不足也,乱气之相逆也。……命曰治乱也。”正所谓药之不及针之,针刺是解除局部肌肉的痉挛、调理气机的不二之法。本研究所选之廉泉穴善疗咽喉之疾,针刺可有效解除咽喉部肌肉痉挛;印堂穴类小儿推拿“开天门”手法,调摄阴阳、安神止惊;两穴合用旨在解痉安神止搐。膻中、中脘、气海、内关、公孙是具有独特调气功效的要穴,可调畅全身气机,被针灸专家誉为“气病五穴”[11]。“气会”膻中居上焦谓“上气海”、中脘穴位居中焦之枢善理气、气海穴居下焦为“元气之海”,三穴并用通调三焦,理一切气分之疴;内关穴乃手厥阴之别,谓调神理气要穴,与公孙穴搭配属八脉交会父母配而合胃心胸,斡旋三焦;诸穴合参,解痉调气、畅达机枢、使五脏安和,发声、抽动得止。试验结果两组中医症候疗效比较无显著差异(P>0.05),针刺处方旨在解痉安神、调气止搐,并未针对“肝阳上亢”作特别配伍,故此对于中医症候的改善针刺法并无特殊疗效;而基于YGTSS评分的疗效比较治疗组优于对照组(P<0.05),恰恰证实了调气解痉针刺法针对发声性抽动的控制确实具有明显的增效作用。

调气解痉针刺法辅助治疗发声性抽动障碍其它中医证型如:痰火扰神证、脾虚肝亢证、气郁化火证、阴虚风动证等临床疗效如何,将在今后的临床工作中逐渐探讨。依据抽动障碍靶症状治疗[4]理念,综合运用传统中医药特色疗法如针刺、耳穴、小儿推拿、五行音乐等,切实帮助抽动障碍患儿摆脱该病对于日常生活、学习、社交的不良影响,也将成为下一步临床工作的重点之一。

[1]刘智胜.儿童抽动障碍的诊断与治疗建议[J].中华儿科杂志,2013,51(1):72-75.

[2]高树彬,田志伟.试论小儿“积常有”状态[J].中医杂志,2012,53(5):393-394.

[3]高树彬,田志伟.“小儿三伏灸”初探[J].中医儿科杂志,2012,8(1):4-5.

[4]李金惠.儿童抽动障碍中药新药临床试验设计与评价技术指南[J].药物评价研究,2015,38(6):589-595.

[5]刘智胜编著.儿童抽动障碍[M].人民卫生出版社,2015:146.

[6]刘智胜.儿童抽动障碍的诊断与治疗专家共识(2017实用版)[J].中华实用儿科临床杂志,2017,32(15):1137-1140.

[7]张 燕.儿童抽动障碍症病因及治疗研究进展[J].山东医药,2015,51(42):103-105.

[8]张建明,吴 敏,张 欣,等.儿童抽动障碍规范化中医药诊疗策略构建的几个关键问题[J].上海中医药杂志,2013,47(12):4-6.

[9]李一民.中医药治疗小儿多发性抽动症综述[J].中医儿科杂志,2012,8(6):70-72.

[10]陈浩杰,朱先康,魏肖云.《儿童抽动障碍中医临床路径工作试点实施方案》应用体会[J].中医学报,2015,30(205):911-913.

[11]王文德.针道摸象[M].北京:中国中医药出版社,2011:92-93.