传统铁器和乔氏琉璃泽州工艺的千年传奇

程立胜

晋城,古称“泽州”,自古就是煤铁的重要产地,被誉为“煤铁之乡”,生产的泽州铁器曾畅销全国,“九头十八匠”更是名扬四海。春秋战国时期,晋城就盛行冶炼,战国最著名的“阳阿古剑”就产自大阳镇——一座被世人称为“九州针都”的三晋重镇。

除了铁器之外,晋城的乔氏琉璃也十分有名,上至明故宫、明十三陵等皇家宫殿和陵寝,下至润城镇东岳庙、海会寺琉璃塔等民间建筑,无不闪现着色泽丰富、技艺精湛的乔氏琉璃制品之身影,它们或隐或显,或年轻或古老,默默地向世人讲述着晋城工艺的历史传奇。

泽州铁器的千年辉煌

两千多年前的春秋战国时代,晋城就盛行冶炼,最著名的阳阿古剑就诞生于阳阿一带(今泽州县大阳镇),据说这种宝剑能“陆断牛马,水截鸿雁”。古代铸剑至少包括采矿、冶炼、锻打、淬火四个步骤,四者相辅相成,缺一不可,阳阿古剑的诞生,既说明了大阳是当时北方兵器制造所需生铁的重要产地,也是古泽州精湛发达的冶铁技艺之见证。

西汉时期,晋城铁范叠铸、铸铁柔化等技术已逐渐成熟,成为冶铁作坊的常见工艺。随着脱炭工艺的出现,人们开始有意识地将铁块在高温下进行炒、炼、煅、淬,从而琢磨打造出了各种铁器农具,用于日常的生产和生活之中。对此,有些考古专家认为,在长平战场范围内的长治分水岭上出土的战国时期铸造的13件铁器,都是当时十分先进的铁制农具。

上世纪80年代中期,在高平市伯方村“车亡谷”沟壑的田野里,一次就出土了1200多枚箭镞,其尖锐部位和竿尾羽部都留下了不同程度的撞痕,而这万箭齐发的背后,正是赵国所拥有的实力雄厚的兵工基础。其中,尤其是“铁头铜尾镞”箭头的出现,表明泽州铁器已经广泛应用于军事领域。

北宋时期,宋徽宗嗜好品茗,风雅至极,为此专门下旨在古泽州境内设立冶铁官炉“大广冶”,为其铸造精美的煮茶铁器。不仅如此,大广冶所铸的“大观通宝”也被誉为历史上最美的铁母(钱),泽州也因此成为北宋时期著名的冶铁中心之一。

明清时期,晋城境内的采煤、炼铁和铸造行业极为鼎盛,比如大阳就以“九州针都”而闻名全国:“大德”钢针畅销海内外,“泰山义”剪刀也名扬天下,大批铁货北上内蒙古,南下广东,西达甘肃,就连不起眼的小小钢针都能走出国门,远销东南亚一带。

北宋熙宁五年(1072年),日本僧人将泽州煮茶铁器带回日本。二战后,精致的铁壶开始在日本流行,进而走俏全球各地,而这些东洋铁器的起源正是泽州铁器。

岁月更迭,沧桑变幻,曾经风靡全国的泽州传统老铁壶、铁锅、铁勺等系列铁制产品一度为人们所遗弃,取而代之的是质地轻薄的铝合金和诸多的不锈钢产品。如今,随着健康理念的普及和大众审美的提升,传统古法冶炼的铁器制品又开始逐渐进入现代人的视野中,千年铁艺之花也将重新展现出更加迷人的风采。

左右页图:晋城矿产资源丰富,有“煤铁之乡”之美称。始于商周、盛于春秋的冶炼业,在长达数千年的发展中日精月进。其中,著名的阳阿古城,即位于今晋城市郊西北二十公里处的大阳镇,是我国冶铁业的发源地之一。

左右页图:明、清两代以来,大阳镇的采煤、炼铁和铸造行业进入鼎盛时期。由于工艺精细、质量上乘,小小的大阳钢针也闯出了大世界,不仅供应了中国市场,还远销中亚的伊朗、伊拉克等国,成为全国制针业的中心。

大阳镇:名扬四海的“九州针都”

“小小钢针做得精,卖遍天下四大京。东京卖到汴梁地,西京卖到长安城。南京卖遍应天府,北京卖遍顺天城。小小钢针光油油,卖遍八府并九州”,这是从明代流传至今的大阳镇《卖针歌》。它与这座古镇一样,都有些年头了。

大阳古称“阳阿”,距今已有2000余年历史,最早在秦始皇统一中国时,阳阿便为上党郡所辖。

古大阳拥有丰富的铁矿资源,物华天宝,使其成为我国古代冶铁业最重要的发源地之一,也正是在这里,人们最早开始使用牛皮囊鼓风炉炼铁。

大阳传统手工制针技艺则源于明嘉靖年间,由大阳裴尚书族人裴骞所创,迄今已有五百余年的历史。裴骞任职山东提刑按察司副使期间,其弟从山东学来制针技术,始教制针,并逐渐形成了制针和销售的一条龙产业。

明崇祯年间,针业大兴,大阳一带几乎户户制针,盛极一时,成为农家的主要副业之一,产品远销京、津、武汉、开封、郑州、西安等地。当时,经营制针的字号有“本镇三十九、上村十、中村五、下村九、南庄八、河东三、湾里三、史村一、赵庄一”,共约70家;东大阳字号更多,共计二、三百家。即使是在明末战乱、南方商路悉废的年代,针商们也因北方的广大市场而获利颇丰。

明末清初至鸦片战争前夕,是大阳手工制针业的鼎盛期。大阳钢针西北以榆林府为中心,转销大西北;南以周家口为中心,转销华南;北以北京为中心,销往蒙古及长城内外,特别是明代手工制针业在大阳崛起后,由于工艺精细、质量上乘,大阳钢针与广东佛山的制针业形成南北呼应之势,分割和垄断了中国制针市场,并远销中亚伊朗、伊拉克等国,古镇大阳也因此获得了“九州针都”盛誉。对此,德国地理学家李希霍芬曾写道:“在欧洲的进口器侵入(中国)之前,是有几亿人从凤台县(今晋城市)取得铁的供应的,大阳的针,供应着这个大国每一个家庭,并且远销中亚一带。”

大阳钢针是晋城手工制铁业的代表产品,虽然看起来很小,但实际的制作过程非常复杂,达到72道工序。对于一家一户来讲,一般每户只干一道工序,专业分工,各执一艺,流水作业。有学者因此认为,这种生产和管理方式代表了我国北方资本主义的萌芽。

制针业的兴起,又变相地促进了冶炼业的繁荣,进而直接影响到当地经济文化的发展,形成了独具地域特色的“针文化”。如今,全国仅有的针翁庙、优美动听的《卖针歌》,不仅道出了针行整套的营销术,也唱出了大阳人的骄傲,是千年古镇繁荣与兴盛的历史见证。

乔氏琉璃:一家独秀的绝技

在阳城县阳陵村寿圣寺,有一座明万历年间建造的琉璃宝塔,佛塔上镶有琉璃浮雕177块,人物雕像480个,堪称三晋大地琉璃构件最多、最精致的佛塔。该塔第四层墙上,嵌有一块琉璃制的题诗碑,为塔建成后该县生员李少白所作:“琉璃宝塔创阳陵,天赐乔公来赞成。白手涂形由性慧,红炉点色似天生。神谋不爽魁三晋,巧制无双冠析城。巨业落成垂千古,君名高与碧云邻。”

宝塔中提到的匠师,就是出身于后则腰村琉璃世家乔家的乔永丰父子。

除了古代泽州地区的大量乔氏制造的琉璃构件外,明代北京故宫琉璃狮子、琉璃瓦和明十三陵的部分琉璃制品,皆发现有“阳城琉璃匠乔”的字样,可见当时乔氏琉璃在全国的地位之高。

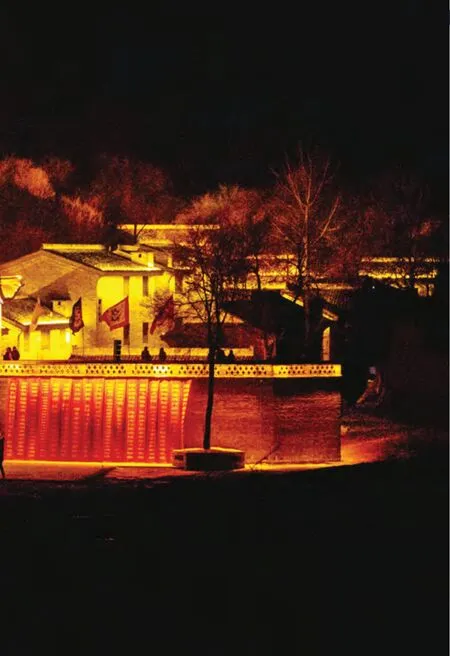

左右页图:琉璃的制作在晋城拥有悠久的历史和传统的技法,其中又以阳城县的乔氏琉璃为最,而建于宋代的寿圣寺琉璃塔,以其色质纯正、质地考究,工艺精湛、品种繁多,成为乔氏琉璃的代表之作。

琉璃俗称“绿货”,也称“釉陶”,是将陶土胚胎素烧后,再涂上以氧化铅为主要成分的琉璃釉,经二次焙烧而成的彩釉陶。历史上,琉璃始现于东周,成熟于两宋,明清时发展较快,釉色也从黄、绿、蓝三色发展到孔雀蓝、墨绿、黑、黄、紫等多种色彩,其中以孔雀蓝效果最佳,而其用途也从建筑装饰的附件扩大到室内外的各种艺术陈设品。

晋城拥有源远流长的琉璃制作历史,尤以阳城乔家为最。乔氏先祖自唐代由陕西迁至高平,又于明朝年间辗转定居于北安阳村,专门从事黑、绿瓷器和琉璃的生产,其制品精湛,冠绝三晋,闻名天下,人称“乔氏琉璃”。

因其烧造技术不外传,乔氏琉璃一直保持着独一无二的优势。从宋代起,乔家就在阳城烧造琉璃,前后长达八百余年。元明以来,乔氏琉璃开始蜚声天下,独领风骚,其规模之大、制品之精湛、技艺之高超,均居三晋之首。

明清时期,因明朝政府禁止百姓烧造细瓷,只允许官窑生产,琉璃等陶类在民间广泛流行。当时,民间信仰浓厚,修庙成风,琉璃产品的社会需求十分旺盛,乔氏琉璃也借此发展到极盛期,许多构思奇巧、别具神韵的作品流传后世,如阳城县润城镇东岳庙的琉璃构件、东关村关帝庙的琉璃照壁等,技艺精湛,气势磅礴,堪称乔家琉璃的代表之作。

明嘉靖四年(1525年),阳城富商李思孝出资修建具有13层的海会寺琉璃塔,所用琉璃构件皆出自乔家匠人之手,尤其是第十层镶嵌的琉璃浮雕,更是举世罕见的艺术精品。

清朝康熙年间,乔氏琉璃再度复兴,大批乔氏琉璃工匠开始崭露头角。民国时期,乔家的琉璃工艺品也一度盛行,数百年的打造更是让他们的琉璃烧制技艺变得炉火纯青。

由于阳城乔氏家族对琉璃的烧造技术秘不外传,尤其是像“孔雀蓝”这类釉料的配方,匠人更是视其为“绝技”,因此,乔氏琉璃的制法只在家族内部世代传授,始终保持着一花独放的优势。如今,乔代琉璃的釉色已发展到十多种,产品远销海内外,可谓日新月异,生生不息。