珍藏古籍 接续文明

●王淼棣

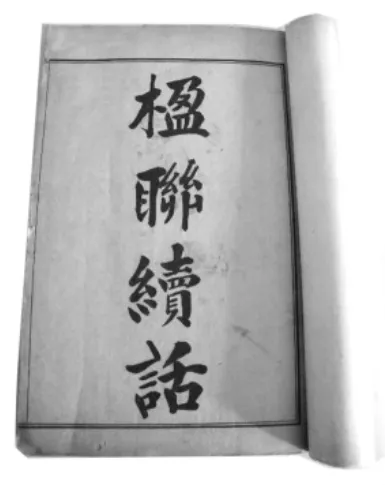

爷爷抚摸着那本清版《楹联续话》说道:“看着它们静静地躺在这里,即使是隔着历史的长河,也会缓缓向我走来。”

1993年的初春时节,我的爷爷在北京潘家园旧货市场以两元的低价买下了一部清版木刻《验方新编》。爷爷说,这套书虽然普通,只是一部记载民间奇验良方和医家精论治验的书,但也不应该便宜到这个地步,要知道,在解放前也要6个银元才能买得下,两块钱,简直是白给!爷爷说这话时,我深深理解了什么叫“痛心疾首”。爷爷年少时在中医院做过学徒,养成了翻阅古籍方书的习惯,他深知这些古书的价值。爷爷的古籍收藏之路就从这一天开始了,自此与古籍结下了不解之缘,宣传和保护古籍几乎成了生活的全部。

爷爷的古籍守护之路也越走越远,不仅山西,他还时常跑到北京、上海、天津、广州、南京、成都等城市,天南海北,古籍书店、古玩市场都是他搜集“宝物”的去处。古籍的种类,也从一开始的中医药方面,到后来“经史子集”无所不包,每一次从外地“淘宝”回来,总有欣喜的收获,爷爷家里也渐渐变得满满当当。

爷爷曾问我,怎么会有兴趣和他一起整理古籍?其实,我也是一次误闯爷爷的书房,从看不懂的“书”里认出了秦观,咦,这不是婉约派的一代词宗吗?我知道他以“一石击破水中天”对苏小妹“双手推开窗前月”的对联,非常有趣。回过头来,看到书桌上爷爷写的“斗酒纵观廿四史,炉香静对十三经”。那个时候,不知道什么是廿四史,也不知何为十三经,缠着爷爷给我讲:“这是明朝史可法的著名楹联……”,爷爷打开了话匣子,就这样,在他的感染下,我热爱上了古籍,爱上了对联。

爷爷那双每每看到古籍时放出亮光的眼睛,给我一种莫名的希望,一种力量。他抚摸着那套清版《楹联续话》说道:“看着它们静静地躺在这里,即使是隔着历史的长河,也会缓缓向我走来。”

我从这里知道了:楹联自唐、五代肇始,千余年长盛不衰。

从《簪云楼杂话》中“帝都金陵,除夕前忽传旨:公卿士庶家门口须加春联一副帝微行时出现。”我知道了:春联的鼎盛,自明太祖始。朱元璋不仅亲自微服出城,观赏笑乐,他还亲自题春联。他经过一户人家,见门上不曾贴春联,便去询问,知道这是一家阉猪的,还未请人代写。朱元璋就特地为那阉猪人写了“双手劈开生死路,一刀割断是非根”的春联。

保护古籍是一项紧迫而又庞大的社会工程,爷爷渐渐感到一个人孤身奋战是行不通,也是持久不了的,于是,他开始发动广泛的社会力量。在收集保护古籍的道路上,他结识了许多书友,太原海子边街原古籍书店的曹老先生就是其中的一位,曹老先生也是位古籍收购鉴赏和保护者。听爷爷说,曹老先生有一个“怪癖”,只把古籍卖给爱书懂书的人,他非常看重古籍未来主人的品味,如果他认可你,会滔滔不绝宣传介绍古籍,极力向你推荐珍贵的古籍善本,对于不认可的顾客,他会一言不发,甚至会下逐客令。爷爷和曹老先生很像,他们不但是热爱古籍,热爱传统文化的挚友,也是保护古籍,传承和发扬传统文化的同路人。

文化的价值是无限的,不能单单用金钱衡量,爷爷说,他买回来古籍,一是因为自己喜爱,主要的,还是要保护,他不忍心看着那些古籍如无家可归之人一样,在市场上散落流转,在不懂得珍视的人手里默默无闻。在他看来,保护古籍就是保护和传承传统文化。“守住经典就守住了根。文化是有根的,若是离经典越来越近,文明之根就会越来越深。”他深切地说。

2007年,国务院发布《关于进一步加强古籍保护工作的意见》提出大力实施“中华古籍保护计划”,爷爷高兴得合不拢嘴,他对我说,这下就不会再有人把古籍当作旧书旧报论斤卖给小商小贩,再卖到造纸厂当作废纸来打浆了。

我过十二岁生日的时候,爷爷送给我一套《文心雕龙》,是清朝道光两广节署朱墨套印版的。爷爷希望我快乐成长,希望我读书的同时发现美,欣赏美,也希望我能为国家做些实实在在的事情。这套书我翻阅了许多遍,不仅一次次领略了《文心雕龙》的精妙,也从“古籍”这种富有历史感的存在本身,感受到了沉甸甸的责任。对传统文化的弘扬任重而道远,古老的灿烂文明也终究会穿越时空来到我们面前,这是我们每一个中华儿女的骄傲,也是我们必须承担的责任。我要向我的爷爷学习,他86岁高龄依然奔波在守护古籍的道路上,我辈焉能蹉跎?