紫苏叶发酵饮料及蒸馏酒的研制

李 明,任丽丽,王 雪

紫苏叶为一年生、直立草本唇形科植物紫苏Perilla frutescens(L.)Britt.的叶[1].《中国药典》记载,紫苏叶味辛、性温、归肺、脾经,具有解表散寒、行气和胃的功能,用于风寒感冒、咳嗽呕吐、妊娠呕吐、鱼蟹中毒[2].现代药理学研究表明,紫苏叶具有抗过敏、抗炎、抗肿瘤、降血脂、抗菌、抗氧化、抗皮肤衰老等多种功能[3-5].此外,紫苏叶营养丰富,蛋白质含量高达25%,含多种人体所需微量元素及16种人体所需氨基酸,其中包含7种人体必需氨基酸,微量元素中钙和磷含量较高[4].以紫苏叶为原料提取功能性成分一直受到研究者的关注[6].从紫苏叶中提取挥发油[7]、迷迭香酸[8]、功能性多糖[9,10]、黄酮类化合物[11,12]、花色苷[13]等相关研究已有报道.紫苏叶是传统的药食两用植物,广泛应用于医药行业,目前,市场上以紫苏叶为主要原料的食品很少,但紫苏叶食品的研究却一直受到研究者的关注.紫苏油[14]、紫苏乳饮料[15]、紫苏复合饮料[16-18]、紫苏保健食品[19-22]、紫苏醋[23]、紫苏果酒[24]、紫苏酱[25]等食品已有研究.本研究以紫苏叶为主要原料,采用生物发酵法制作紫苏叶发酵饮料及紫苏叶蒸馏酒,并对其风味成分进行了初步检测,以期丰富紫苏食品种类,促进紫苏资源的开发与利用,提高紫苏的产业价值.

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1主要材料

紫苏叶(采自内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇七圪台村现代农业生态园)、酵母(富门伯恩,瑞典)、白砂糖(市售).1.1.2主要试剂

盐酸、氢氧化钠、酒石酸钾钠、硫酸酮、氯化钠、葡萄糖等均为分析纯.

1.2 主要仪器与设备

FA2004型电子天平:上海市安亭电子仪器厂;HH-S型数显恒温水浴锅:金坛市医疗仪器厂;SLI-700型电热恒温培养箱:上海安亭科学仪器厂;ISQ气相色谱-质谱仪:ThermoFisher中国有限公司.

1.3 方法

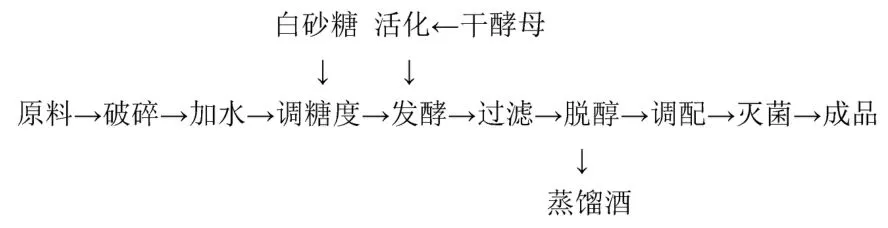

1.3.1工艺流程

工艺流程见图1.

图1 工艺流程

1.3.2单因素实验

实验中以发酵结束后的酒精含量、残糖含量和感官评分为指标,分别考察了酵母接种量、发酵温度、白砂糖用量、料液比四个因素对紫苏发酵饮料品质的影响.

(1)酵母接种量对紫苏叶发酵过程及风味的影响.固定料液比为1∶16,白砂糖添加量为20%,发酵温度为20℃,发酵时间为15d,当酵母添加量分别为0.5‰、1.0‰、1.5‰、2.0‰、2.5‰时,考察酵母添加量对紫苏叶发酵过程及风味的影响.

(2)发酵温度对紫苏叶发酵过程及风味的影响.固定料液比为1∶16,白砂糖添加量为20%,发酵时间为15d,酵母添加量为1.5‰,当发酵温度分别为16℃,20℃,24℃,28℃,32℃和36℃时,考察温度对紫苏叶发酵过程及风味的影响.

(3)白砂糖用量对紫苏发酵饮料及风味的影响.固定料液比为1∶16,发酵温度为20℃,酵母添加量为1.5‰,发酵时间为15d,白砂糖添加量分别为10%、15%、20%、25%,30%时,考察不同的白砂糖用量对紫苏叶发酵过程及风味的影响.

(4)料液比对紫苏发酵饮料及风味的影响.固定酵母添加量为1.5‰,发酵温度为20℃,发酵时间为15d,白砂糖添加量为20%,料液比分别为1∶4、1∶8、1∶16、1∶32,1∶64时,考察不同的料液比对紫苏叶发酵过程及风味的影响.1.3.3正交实验

通过上述单因素试验结果,以感官评分为指标,设计四因素三水平L9(34)正交试验,确定最优工艺条件,正交试验设计表见表1

表1 发酵条件优化设计表

1.3.4测定方法与评价标准

(1)酒度测定.酒度的检测依据GB/T 15038-2006葡萄酒、果酒通用试验方法.

(2)残糖含量测定.残糖含量测定依据GB/T 5009.7-2008食品中还原糖的测定方法.

(3)香气成分测定.蒸馏酒样品用煮沸冷却后的超纯水稀释至10%vol,吸取8mL置于20mL顶空瓶中,加氯化钠至饱和,进行HS-SPMEGC-MS分析.紫苏发酵饮料取样后直接进行HS-SPME-GC-MS分析.

HS-SPME条件:采用DVB/CAR/PDMS的三相萃取头,样品在50℃下预热5min,萃取吸附45min后直接进样,250℃下GC解析5min.利用GC-MS对样品进行分析.

气相色谱质谱(GC-MS)分析法的色谱分析条件:

GC条件:SE-54型石英毛细管柱(0.25mm*30m),进样温度250℃,采用程序升温,32℃保持3min,2℃/min升温至50℃,保持2min,再以4℃/min升温至230℃,保持8min,进样口温度为250℃.用高纯氦气作载气,流速1mL/min.

MS条件:EI电离源,离子源温度230℃,电子能量70eV,扫描范围35.0~350.0amu.

(4)感官评价标准.由10人组成的品评小组,根据表2紫苏发酵饮料感官评价标准对产品感官品质进行打分.

表2 紫苏发酵饮料感官评价标准

2 结果与分析

实验过程中,通过测定残糖含量和酒精含量,考察紫苏叶在不同发酵条件下的发酵特点.同时,由于发酵过程中,紫苏叶发酵汁的风味决定了发酵饮料的风味及蒸馏酒的香气,因此,研究中以感官评定作为辅助手段,考察不同发酵条件下紫苏叶发酵汁的风味,以确定紫苏叶发酵饮料的最佳制作条件.

2.1 酵母添加量对发酵及风味的影响

由图2可知,随着酵母添加量的增加,当发酵结束后,各样品残糖含量随酵母添加量的增加而不断下降.这是因为当酵母添加量不断增加时,酵母在生长繁殖时所消耗的白砂糖的量也在不断增加.当酵母添加量在0.5‰~1.5‰时,随着酵母添加量的增加,酒精含量随之上升.当酵母添加量超过1.5‰时,酒精含量反而开始下降.

图2 酵母添加量对发酵的影响

由图3可知,当酵母添加量在0.5‰~1.5‰范围时,发酵汁的感官评分不断上升.当酵母添加量超过1.5‰时,发酵汁的感官评分开始下降,这主要是因为当酵母添加量在0.5‰~1.5‰范围时,随着酵母添加量的增加,发酵过程中的酒精含量及风味物质的含量不断上升,使发酵汁的感官评分不断上升.但当酵母添加量过高时,导致发酵汁中出现令人不悦的酵母味,从而使感官评分下降.

图3 酵母添加量对风味的影响

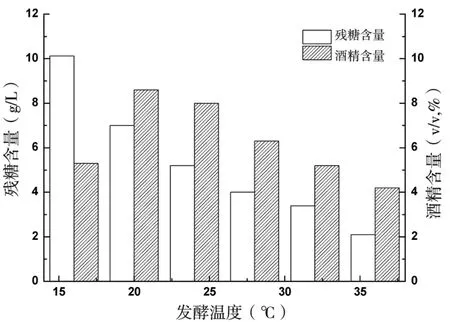

2.2 发酵温度对发酵及风味的影响

由图4可知,随着发酵温度的升高,残糖含量不断下降,这主要是因为,随着初始发酵温度的提高,酵母细胞中的各种生化反应速度加快,酵母代谢活动旺盛,糖分被大量消耗,导致残糖含量不断下降.

图4 发酵温度对发酵的影响

当发酵温度由16℃升至20℃时,酒精含量随发酵温度的上升而增加,达到20℃时酒精含量最高,当发酵温度超过20℃时,酒精含量随发酵温度的上升反而开始下降.这主要是因为,当发酵温度在16℃时,由于发酵温度低,酵母生长和繁殖速度慢,导致残糖含量较高,酒精含量低.当发酵温度高于20℃时,酵母细胞中的各种生化反应速度不断加快,酵母代谢旺盛,在发酵初期糖分消耗过快,导致残糖含量下降的同时,酒精含量也不断降低.

由图5可知,发酵汁的感官评分随发酵温度的提高先升后降,当发酵温度为20℃时,感官评分最高.这可能是因为,当发酵温度较低时(16℃),发酵缓慢,鲜紫苏叶原有的味道过重,令人产生不适.当发酵温度较高时(>20℃),酵母代谢过快,呈香物质没有充分形成,甚至由于发酵过快出现微苦的滋味,导致感官评分不断下降.在发酵温度为20℃,发酵汁中不仅具有紫苏叶特有香气,而且香气更加柔和、悦人,感官评分最高.

图5 发酵温度对风味的影响

2.3 白砂糖添加量对发酵及风味的影响

由图6可知,随着白砂糖添加量的不断增加,残糖含量不断上升.但酒精含量随白砂糖添加量的增加先升后降.这可能是因为,当白砂糖的添加量达到25%~30%范围时,白砂糖浓度较大,发酵液渗透压较高,抑制了酵母的活性,导致酒精含量下降,残糖含量也显著上升.

图6 白砂糖用量对发酵的影响

由图7可知,发酵汁的感官评分随白砂糖添加量的增加先升后降.这主要是因为当白砂糖添加量在5%~20%范围内时,随白砂糖添加量的增加,酵母发酵环境更加适合,风味成分更加丰富,达到20%时,感官评分最高.当白砂糖添加量达到25%~30%范围时,由于酵母活性受到抑制,香气成分没有充分形成,同时发酵汁的残糖含量较高,口感不适,导致感官评分下降.

图7 白砂糖用量对风味的影响

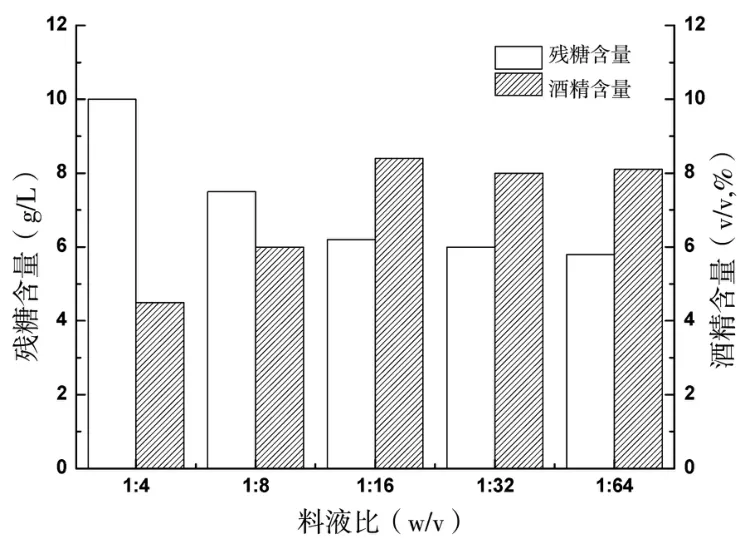

2.4 料液比对发酵及风味的影响

由图8可知,当料液比在1∶4~1∶16的范围内变化时,残糖含量不断下降,酒精含量不断上升.当料液比在1∶16~1∶64的范围内变化时,残糖含量和酒精含量不再发生明显的变化.这可能是因为紫苏叶本身具有一定的抑菌作用,当料液比在1∶4和1∶8时,紫苏叶所占比重较大,汁液较浓,抑制了酵母的活性,导致残糖含量较高,酒精含量较低的结果.当料液比在1∶16~1∶64时,紫苏叶所占比重小,紫苏叶浸出物对酵母的抑制作用显著降低,使酵母能够正常生长和繁殖,在酵母和白砂糖添加量固定的前提下,残糖含量和酒精含量的变化不显著.

图8 料液比对发酵的影响

由图9可知,料液比在1∶4~1∶64的范围内,感官评分先升后降,在料液比为1∶16时达到最高.这主要是因为,当料液比为1∶4和1∶8时,紫苏叶含量较高,紫苏特有的风味过重,令人不适.当料液比为1∶32和1∶64时,紫苏叶比重过低,紫苏特有的风味不突出,导致感官评分下降.

图9 料液比对风味的影响

2.5 正交实验结果

在单因素实验结果的基础上,对酵母添加量、发酵温度、白砂糖添加量和料液比四个因素按照L9(34)设计正交试验,实验结果见表3.

表3 发酵条件优化实验结果

由表3极差R大小,可知影响发酵因素的主次顺序为:C(白砂糖添加量)>D(料液比)>B(发酵温度)>A(酵母添加量),采用直观分析法,可得最优工艺条件组合为:C2D2B2A2,即初始白砂糖添加量为20%、料液比为1∶16、发酵温度为20℃、酵母添加量为1.5‰.在此条件下进行3次验证试验,所得产品感官评分的平均值为91分,表明C2D2B2A2为最优组合.

2.6 紫苏叶发酵饮料及蒸馏酒香气成分分析

紫苏发酵饮料及蒸馏酒的主要香气成分的气质色谱总离子流图见图10,各组分鉴定的结果见表4.

表4 紫苏叶发酵饮料及蒸馏酒香气成分鉴定结果

由表4可知,采用GC-MS技术在紫苏叶发酵饮料样品中共鉴定出24种香气成分,这些成分主要是酯类10种、醇类2种、酸类4种、其他类8种,分别占41.67%、8.33%、16.67%、37.5%.在紫苏叶酒样中共鉴定出9种香气成分,这些成分主要是醇类2种、酯类3种、酮类2种、其它类2种,分别占22.22%、33.33%、22.22%、22.22%.

图10 紫苏叶发酵饮料(a)及蒸馏酒(b)香气成分的GC-MS总离子色谱图

由香气成分的分析结果可知,在两种样品的香气成分中,酯类物质所占比重都是最高,其中辛酸乙酯含量最多,在发酵饮料及蒸馏酒中的比重分别为17.54%和7.38%.有研究表明,发酵酒香气的主体香气物质为四大酯类(乙酸异戊酯、己酸乙酯、辛酸乙酯与乙酸乙酯)与两大醇类(异戊醇与异丁醇)[26].结合本实验结果可初步得出,辛酸乙酯对紫苏叶发酵饮料及蒸馏的香气贡献较大,并与其他酯类、醇类、酸类等化合物共同作用形成了紫苏发酵产品的独特香气.另外,通过与发酵饮料香气成分的结果对比可知,蒸馏酒的香气成分在种类、数量及含量上都发生了变化,尤其是在香气成分的数量上远少于发酵饮料.原因可能有两个方面:一是在蒸馏酒制备过程中,加热处理使发酵液的温度逐渐上升,在温度不断变化的过程中及高温蒸馏期间,发酵液中发生的复杂生化反应使香气成分发生了改变;二是在蒸馏过程中香气成分可能出现损失.在蒸馏前后,香气成分的改变机制还有待于进一步的深入研究.

3 结论

对紫苏叶发酵饮料及其蒸馏酒制作条件的优化结果表明,最佳发酵条件为:料液比为1∶16、发酵温度为20℃、初始白砂糖添加量为20%、酵母添加量为1.5‰.此条件下制作的紫苏叶发酵饮料感官品质、发酵效果最佳,口感纯正、适宜饮用,所得蒸馏酒具有紫苏叶特有的香气.采用顶空固相微萃取(HS-SPME),通过GC-MS分析紫苏叶发酵饮料的香气成分,初步鉴定出24种化合物;紫苏叶蒸馏酒的香气成分初步鉴定出9种化合物.

参考文献:

[1]郭晓青,陈晓靓,杨春梅,等.紫苏叶活性成分及抗氧化性研究[J].食品与机械,2014(4):179-181+185.

[2]国家药典委员会.中华人民共和国药典:2015年版.第1部[M].北京:中国医药科技出版社,2015.

[3]霍立娜,王威,刘洋,等.紫苏叶化学成分研究[J].中草药,2016,47(1):26-31.

[4]郭晓青,陈晓靓,杨春梅,等.紫苏叶营养成分研究[J].安徽农业科学,2014(20):6603-6604.

[5]JUNG S B,MIRA H,HEE S S,et al.Perilla frutes⁃cens leaves extract ameliorates ultraviolet radiation-in⁃duced extracellular matrix damage in human dermal fibro⁃blasts and hairless mice skin[J].Journal of Ethnopharmacol⁃ogy,2017,195(4):334-342.

[6]韩丽,李福臣,刘洪富,等.紫苏的综合开发利用[J].食品研究与开发,2004,25(3):24-26.

[7]喻世涛,熊国玺,程华,等.不同提取方法对紫苏叶挥发性成分的影响[J].南方农业报,2014,45(1):108-111.

[8]孙子文.紫苏叶有效成分的提取及生物活性研究[D].太原:中北大学,2014.

[9]张丽红,谢三都,沈萃.微波技术辅助紫苏叶多糖提取工艺优化[J].中国农学通报,2014,30(15):305-309.

[10]张丽红.紫苏叶多糖提取与抗氧化活性的研究[D].福州:福建农林大学,2013.

[11]陈洪彬,郑金水,蔡英卿,等.紫苏叶中总黄酮的超声波辅助提取工艺优化[J].食品与机械,2014,30(5):232-236.

[12]HIROFUMI K,KENJI M,TANJINA S,et al.Ul⁃trasonically enhanced extraction of luteolin and apigenin from the leaves of Perilla frutescens(L.)Britt.using liquid carbon dioxide and ethanol[J].Ultrasonics Sonochemistry,2016,29:19-26.

[13]蔡宁晨.紫苏叶花色苷的提取分析及其功能的研究[D].杭州:浙江大学,2013.

[14]张麟,刘大川,李江平,等.紫苏资源综合利用技术的中试生产研究[J].粮油加工,2009(8):51-53.

[15]吕长鑫,李萌萌,杨方威,等.紫苏乳饮料的制备及稳定性研究[J].食品工业科技,2013,34(14):237-241.

[16]付亮,张光杰.紫苏绿茶复合饮料的工艺研究[J].食品工业,2012,33(9):54-56.

[17]魏决.紫苏叶麦饭石功能饮料的研制[J].广州食品工业科技,2003,19(1):35-36.

[18]刘燕群.杨梅、紫苏、姜汁混合饮料的研制[J].食品研究与开发,2002,23(3):38-39.

[19]管日新,李晓君,彭焕玉,等.紫苏保健饮料的研制及其血脂调节作用研究[J].食品研究与开发,2009,30(12):64-67.

[20]王选性,刘晓风,石翠萍,等.紫苏叶保健饮料的初步研制[J].甘肃科技,2009,25(3):161-162.

[21]管日新,李晓君,彭焕玉,等.紫苏保健饮料的研制与抗氧化功能研究[J].食品科学,2009,30(1):268-270.

[22]诸永志,蒋宁.悬浮型芦荟紫苏叶复合保健饮料的研制[J].食品科技,2005(12):57-60.

[23]刘西亮,张志军,李会珍,等.紫苏汁及紫苏醋饮料抗氧化性研究[J].食品科技,2010,35(9):112-114.

[24]赵贵红.营养紫苏果酒的研制[J].酿酒科技,2008(10):86-88.

[25]吴传茂,吴周和,黎耀辉.紫苏叶在食品工业中的应用[J].中国商办工业,2000(6):47-48.

[26]王孝荣,罗佳丽,潘年龙,等.草莓果酒酿造工艺的优化及其香气成分分析[J].食品科学,2014,35(7):196-201.