浅谈DVOR中天线互耦问题及DMN去耦网络原理

民航青海空管分局 杨昀章

0 引言

DVOR全称为多普勒甚高频全向信标,作为无线电的路基导航系统主要用于航空飞行使用。在1949年VOR系统被国际民航组织批准,作为国际标准的无线电导航设备。 DVOR系统的天线通常为48或50根Alford天线阵。本文讨论了DVOR设备中的天线耦合问题以及DMN天线去耦网络的原理等

1 天线耦合的基本概念

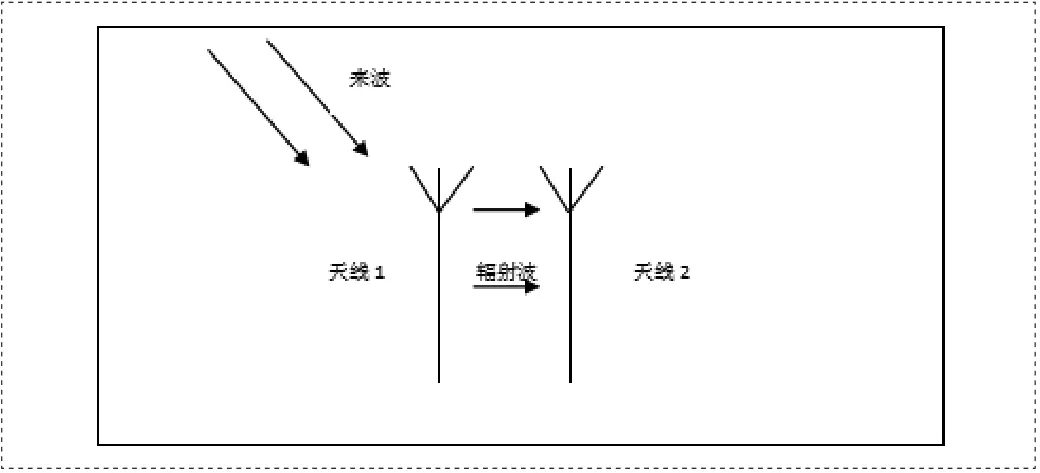

如图1所示,两个天线1、2均可以接收电磁波波。根据天线的特性,天线在接受外来电磁波的同时还将作为发射源产生反向激励,将部分的能量辐射出去。因此,天线2接收到的信号为自由空间波和天线1的辐射波的叠加,而接收到的辐射波就是引起耦合的原因。互耦所产生的作用能使天线的输入阻抗产生变化,导致原有的匹配状态改变,也可以让天线的辐射方向图发生改变。

图1 天线耦合的基本概念

天线独立单元在单独辐射时的各类特性,如阻抗特性等与其在多天线同时辐射时的状态(天线阵)是不一样的。在天线各自辐射电磁波时,由于相邻天线所产生的感应电流以及感应电动势会改变其电流分布,一般来说,无论两天线之间的距离多大,互耦作用都会使得天线的一些参数,如方向图,最大辐射方向、天线谐振点、天线波瓣等各项指标发生改变。

对于基本的天线辐射场有如下情况:

已知基本电流源产生的电场为:

通过对r的大小进行分类,那么电场在各区有不同的近似表达式,如下:

由上式可见:当两天线的距离r较大时,互耦主要由于辐射场产生,场的幅度很小,此时对天线的输入阻抗影响很小;而随着r值变小的时,互耦主要就在近区场附近产生,此时导体表明面电流增强,场的幅度变大,此时天线的输入阻抗影响变大了。而整个天线阵若忽略互耦效应,则会影响DVOR系统辐射的信号质量,导致信号发射受限,整个信号通路的驻波比增加。通常辐射出的电在天线单元的间隔大于电波的半波长时,天线之间的互耦影响比较小。以全向信标天线,用VOR的使用频段粗略计算:VOR使用的频段108MHz~118MHz,波长大约为2.5m到2.8m之间,以VOR天线阵(以50根计算)直径13.5m,两天线之间的距离为0.84米,因此互耦现象不可忽略。DVOR天线之间的间距小于半个波长,相互之间的作用距离近,用于发射的天线在发射的同时也会吸收一部分相邻单元所发出的能量,并且再将其一部分能量反射出去,这样天线之间的互耦便产生了。

2 天线耦合的分析方法-散射参数法

在DVOR4000中真正的耦合情况是这样的,在任意时刻同时发射信号的天线一共有五根,包括一根中央天线以及四根边带天线,四根边带天线两两一组,对称于中央天线进行边带信号的发射。中央天线由于距离边带天线较远,并且边带天线等距离环形分布在中央天线周围,因此天线之间的互耦作用较小。而对于边带天线来说,相邻的两根天线之间由于同时辐射并且相距较近因此耦合作用影响较大,实际情况中天线左右两边的天线耦合作用随着距离的增加作用逐渐减小。并且由于天线阵列的排列为环形排列,因此计算整个阵列单元之间的的耦合变化情况比较复杂。但以一对天线的耦合作用来说,其方式就比较简单。将一对天线看为一个双端口网络,可以通过分析这个双端口的S11和S21来分析天线的辐射以及耦合特性。

若以此二端口网络为例,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量只能是被全反射回端口一,或者被全部传输到端口2。但实际情况下双天线组成的二端口网络是满足互易条件的,总是有S12=S21。

在这个双端口网络中假设端口1是输入,端口2是输出,则有两个比较重要的S参数:分别是S11和S21。其中S11表示回波损耗,也就是代表有多少能量在传输过程中被反射回来了,这个值越小越好,一般对于VOR来说单天线不加任何匹配或者去耦网络的情况下应该有S11<-27dB,这是在天线的谐振点调整时所要达到的数值。

S21为插入损耗,其表述为在传输过程中有多少能量被发送到端口2了,这个值如果越大就代表能量被更多的传输到下一端口了,S21的理想值是1(0dB),越大传输的效率越高。但是在实际考虑耦合作用时,我们并不希望S21越大越好,因为这表示1天线发射的所有的能量被2吸收了回来,因此在两天线去耦和匹配理想的情况下,这个双端口网络的S21越小越好。而在多天线的天线阵中也是同样的道理,只是其中的情况更加复杂。在一些移动终端或者小型终端中,随着通信技术的发展,设备在天线设计中使用到MIMO(多输入多输出)技术时,常常存在多天线的使用情况,因此也常常需要使用一系列的去耦方法来降低耦合,也常常使用S21作为天线之间去耦合的一个参数称之为天线之间的隔离度,这里不再赘述。

3 DVOR4000天线耦合的去耦方法分析

在一般的设备安装中,想要天线之间的去耦效果良好,首先就必须在天线安装的时候做好等距离等圆心的分布,并且在天线电缆的切割上做到长度相等,这样的话可以让每根天线的电气长度差别影响最小,保证其信号输出时的相位均等,才可以使耦合的影响相对降低。由于不同厂家在不同时期推出的产品有不同的差别,其在去耦的实现上有不同的方法,现在主要的有以下几种。

3.1 等效滤波器法对多天线去耦的分析

典型的阿尔福德环天线,其基本结构为两个偶极子天线折叠之后演变而来,阿尔福德为偶极子天线的演化,因此具有偶极子天线的基本特点。最初偶极子天线的双臂每个臂为四分之一波长,且为全向天线,因此阿尔福特天线的电性能基本与偶极子相似,而单极子天线与偶极子天线基本与偶极子相似,都为360°全向辐射。在这里考虑简单的两单极子天线进行双端口的耦合分析。

一般的一些小型天线(如印刷天线,倒F天线等)的去耦方法为:通过在几个天线之间添加或者连接一些阻抗原件,或者为中和线(短路),来将一部分电流引入另一个天线上,从而改变其面电流的分布来达到去耦。或者对加入的材料进行适当的设置,来改变其谐振频率。

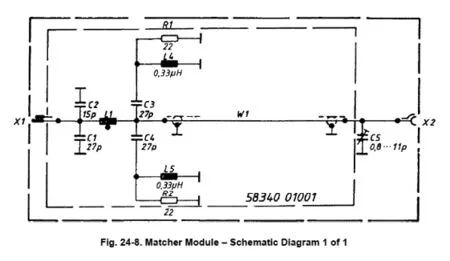

1976 年J.B.Anderson和H.H.Rasmussen最早提出在天线端口和馈电端口之间加入一种去耦无源网络,然后再加一个匹配网络来修正去耦网络引起的匹配上的改变,也就是DMN(decoupling and matching network)的结构,从而去除天线之间的互耦影响。而老式的DVOR中以上这类DMN的去耦方式就在这类DMN网络。在一些老式的4000以及432设备中使用的下图中的四端口去耦的无源网络,其中Port3为输入端,C5为可调电容,Port1和Port2为连接相邻天线的端口。通过调节C5进行天线的去耦调节。

图2 DVOR4000中去耦网络的电路

从图2可以看到,两天线之间的去耦部分的电路为各种去耦模块上面的两半部分叠加,由于电路对称,其电路为两半部分去耦模块的电路叠加。其他方法也可以是在天线端口之间加入一定电长度的传输线以及电抗元件,同时加入适当的L型匹配网络完成天线端口之间的去耦。

同时,在去耦组件的连接方式上,有如下的特点。在任意时刻,总是两根相邻的上边带天线(如50号和1号)与相对的两根下边带天线(如25号和26号)在同时辐射。而在下一时刻,由转换为下一组上边带天线(1号和2号)和下边带天线(26号和27号)同时辐射,因此在考虑去耦作用时,去耦组件连接为每一根天线左右相邻天线的后一根天线。由于在后期的版本中,厂家在考虑成本以及性能需求等原因,后来的设备所带的去耦组件通常为二端口无源网络,更满足类似双天线组成的二端口网络中S11和S21同时足够小的条件,因此其性能更优。

而在安装老式的四端口去耦网络后,通常会对原先天线的匹配造成影响,因此厂家增加了一个简单的L 型匹配网络,来补偿去耦后的影响,它通过一个串联电抗和并联电抗元件实现。在只有去耦网络的状态下,天线的谐振频率会因为加入了带有阻抗的去耦网络之后发生频偏,而匹配网络的存在可以使其达到匹配并在应有的频率上发生谐振。并且在整个电路的先后顺序上,天线的去耦模块与天线的匹配模块的先后并不影响整个天线的电气性能。

泰雷兹公司设计的这个简单的L 支节匹配网络,它是采用两个电抗元件组成的电路来使任意负载阻抗和传输线匹配。由于这个电路可以由不同的电感或者电容组成,因此有八种可能的匹配电路。其基本电路形式见图3所示:

图3 匹配电路的基本组成形式为L型

在泰雷兹公司生产的DVOR中,我们可以看见这种基本的匹配电路结构。信号从发射机最后一级中输出至去耦模块,在其输出端连接到匹配变换器,最后传输至天线。边带信号经过交叉线进入天线单元由此产生交替变换的极性电流,通过调节两个可调电容CA以及匹配电路中的电容CTr,使天线在108-118MHz范围内发生谐振,并达到天线的回波损耗不小于26dB的匹配要求。

图4 DVOR4000中边带天线匹配电路基本形式

图5 DVOR4000中边带天线匹配电路

图5中可调电容为C5(即可调电容Ctr),其范围为0.8-11pf,其等效电路为L型。在中央天线中,因为距离边带天线较远,因此没有去耦组件,只有匹配组件用来调整谐振频率。在DVOR4000的实际运行过程中,随着设备运行时间的推移,设备的老化,天线性能的变化。其中去耦组件和匹配组件也会随之发生变化,因此在长年累月的运行之后,可能会造成边带9960信号的畸变增加。因此,如果在定期飞行校验中出现问题,则可能需要对天线的匹配和去耦环节进行调节。

3.2 目前用于DVOR天线的去耦方法简析

在一般情况下,有在设备内部,如MOD-SBB类板件内存在的定向耦合器可以去除信号耦合的情况,通过MOD-SBB板件内的一个3dB耦合器Z1,改变90°的相位差达到去耦,并且为了补偿相位,在后端加上一根90°的电缆,这是机内去耦的一些措施。

图6 DVOR4000中的MOD-SBB部分前级电路图

在国内使用的其他型号的DVOR有些则是通过修剪天线电缆的长度,来达到去耦的目的,其原理是通过减小每个天线的电气长度以及相位的影响来降低天线之间的耦合情况。在Dvor4000出现之后的型号中,432设备使用的去耦组件较前几代的设备有了升级。在功能上去耦效果更好,而且在安装时厂家除了在出厂时对天线馈线就进行统一的切割,保证其电气长度的一致。在去耦组件简化的同时,拥有很多优良特征,第一是来自发射机的信号(正向)传输拥有良好的匹配性能,第二是天线的接受信号(反向)传输拥有很大的阻碍。由于理想情况下去耦组件的正向传输负载阻抗应该为50欧姆,而反向信号应该为开路。目前泰雷兹设备这一无源的射频网络可以在一定程度上拥有这样的性能。通过调整电容C4来达到调整不同的工作频率,并且可以通过厂家给出的C4的调整圈数对应频率的曲线来调整去耦组件的工作频率,实现优良的去耦效果。

4 总结

本文首先从天线原理是讲述了天线的一般特性,分析了天线互耦的机制,并且通过散射参数来分析在DVOR中存在的常见的去耦方法以及DMN网络的基本特性,介绍了其去耦组件的连接方法及其原因。由于时间有限,本文中很多工作还未完成,如在散射参数在的实际设备测量以及在各类设备型号上对比分析,在今后的工作学习中我会将发现的一些问题进行深入的思考和实际的测试。

[1]颜瑞龙,等.微波技术与天线[M].国防工业出版社,1985.

[2]Qi Luo,Salgado,H.M.,and Pereira J.R.Printed C-shaped monopole antenna array with high isolation for MIMO applications[A].Antennas and Propagation Society International Symposium(APSURSI)[C].IEEE 2010:1-4.

[3]盛振华.电磁场微波技术与天线[M].西安电子科技大学出版社,2008,11.

[4]谢处方,等.天线原理与设计[M].西安电子科技大学出版社,1985.

[5]胡明波.DVOR4000设备原理[M].中国民航大学出版社,

[6]徐斌.ALCATEL DVOR4000天线系统调试分析[J].山西电子技术,2013.

[7]王莎.阵列天线去耦合网络的设计[D].西安电子科技大学,2013.