我国碳金融市场的SWOT研究

王小翠

(1.中南大学商学院,长沙410083;2.湖南商学院财政金融学院,长沙410205)

0 引言

工业革命之后,由于工业化生产和人口激增,人类向大气中排放的二氧化碳等温室气体逐年增多,温室效应和全球气候变暖现象越来越严重。因此碳排放问题成为各国普遍关注的环境问题。各国由于经济发展水平不同,碳排放量有很大差异。总的说来,以英国、美国为代表的发达国家工业化水平高,二氧化碳排放量远超发展中国家。随着一系列国际气候变化政策的出台,特别是《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的签订,使碳排放量受到限制。碳排放量超标的国家不得不在全球范围内寻求碳排放权,于是碳交易逐渐发展起来,因此,我国建立完善的碳金融市场尤为的重要。由于金融市场间风险的传导性,分区域的碳交易市场会增大风险发生的概率和维度。因此,需要尽快建立全国统一的碳交易市场,通过统一监管、统一定价、统一配额等对各区域碳交易所进行统一管理。从而保证国内碳交易价格的有序波动,保证碳金融市场风险的有效监测和防范,并促进碳金融市场的稳定发展。

1 我国碳金融市场的发展状况

1.1 CDM市场发展状况

目前我国政府已成为全球CDM项目开发最多和CERs供应量最大的国家。截至2016年4月30日,国内批准CDM项目5073个,注册项目3807个,签发项目1478个。我国CDM项目量大,但存在区域发展不平衡的问题,项目多集中于自然资源丰富但经济欠发达地区。我国CDM项目从减排项目类型来看,以新能源为主,虽然数量多,产生的核证减排量大,但所涉及的领域有限,节能环保等技术型项目目前发展规模较小。清洁发展机制(CDM)可以降低发达国家减排成本,帮助发展中国家获得减排资金和减排技术,开展多种类促进低碳经济和可持续发展的项目。然而,作为CDM最大受益国,我国在此过程中也暴露出了交易成本较高、市场流动性差、价格较低、项目类型单一等问题,反映出我国CDM市场较大程度地受制于买方,缺乏话语权,专业机构实力有待加强的现状。

1.2 自愿交易市场发展状况

自愿减排机制分为自愿总控制与交易和基于项目减排量的自愿交易。我国已基本构建了温室气体自愿减排交易及其支撑体系。2015年1月,国家温室气体自愿减排交易注册登记系统正式上线运行,7个试点碳市场的交易机构是注册登记系统开户的指定代理机构,截至2015年12月31日,全国各试点交易所CCER累计成交量为:上海25430967吨,北京3676103吨,深圳2003452吨,广东1011009吨,天津1247827吨,总计成交量33369358吨(数据来源:上海能源交易所年度报告,湖北、重庆未公布CCER交易数据)。我国公示CCER审定项目共1240个,注册项目341个,签发项目83个。

1.3 碳排放交易所试点情况

根据各试点交易所公布数据显示,截至2015年12月31日,我国七试点二级市场累计配额交易量达5041.5万吨,累计交易额约为14.63亿元,交易均价约为26.3元/吨(按交易量计算价格权重)。公开交易和协议转让成交量分别占总成交量的72%和28%,交易额分别占总交易额的76%和24%。

2 SWOT分析

2.1 碳金融市场发展的优势

(1)CDM项目资源丰富。自2002年8月批准《京都议定书》至今,我国已稳居全球CDM项目最大供应国的位置。截至2016年4月30日,我国共批准CDM项目5073项,在联合国EB注册的CDM项目共3807项,占注册项目的49.42%。获得签发的项目共1478个,占联合国签发的核准减排总量的60%。

(2)自愿碳市场潜力巨大。我国自愿碳市场的项目一方面来自联合国执行董事会注册前已发生减排的项目;另一方面来自纯粹的自愿减排项目。对项目方而言,自愿减排市场为开发期时间成本过高或部分无法进行CDM开发的碳减排项目提供了进入市场的方式;而对于买家而言,自愿减排市场为其实现自身品牌宣传、形象推广、社会责任承担及碳中和等目标提供了方法及平台。

(3)碳交易试点初步运行。我国碳排放权交易所先后在深圳、北京、上海、广东、湖北、重庆、天津等省市区建立试点,在CDM项目研发、交易之外,形成了以“五市二省”为代表、推动国内自愿减排项目为重点、以国内碳金融市场发展为服务核心的碳试点网络。

(4)政策环境的支持。2009年,我国政府向国际社会宣布,到2020年单位国内生产总值CO2排放比2005年下降40%~45%。2015年9月底,《中美元首气候变化联合声明》表示,中国目标到2030年单位国内生产总值CO2排放将比2005年下降60%~65%。联合声明表示,我国于2017年启动全国碳排放交易体系。建立全国统一碳交易市场,2020年之后为完善阶段,进一步扩大减排覆盖行业与企业,完善本国交易规则及标准体系,探索与国际碳市场的连接途径。

2.2 发展碳金融市场的劣势

2.2.1宏观层面

(1)尚未建立碳金融组织服务体系

碳金融服务体系应包含多层次、多方面的金融机构、中介机构及相关的碳金融衍生产品。我国碳金融市场处于初步探索期,还没有形成服务链完整、全面的碳金融服务体系。

(2)碳金融产品单一且缺乏议价权

我国碳金融交易以及业务主要集中于碳排放权现货交易、部分协议转让、少量CCER自愿市场交易及商业银行绿色贷款,处于附加值较低且产品单一的现实状况。碳金融市场的市场有效性还较低,价格发现功能和风险转移、规避功能还不明显。由于碳金融体系的不完善,我国在CDM项目及国际碳市场上的发言权较弱,虽然项目资源丰富,但交易规则、交易价格等均受到欧盟、美国等发达国家买方制约。此外,这些发达国家将本国货币与碳交易的计价结算相挂钩,进一步削弱了我国在国际碳交易价格上的议价权。

(3)碳交易所基础功能不完备

目前国内七个试点市场各成一体,无统一规范,只是局限在各个试点内部进行分配与交易,且现货市场规模尚小,激发活力需要看衍生品。因此其配套产业如交易所、碳核查、碳资产管理等,市场空间暂时较有限。

2.2.2微观层面

(1)CDM市场风险大

CDM市场风险主要源于我国自主交易市场的不足,国内买家少,单边交易难以建立,项目的成交与价格等均受制于国外买家。并且,交易规则、注册核准标准、交易期限均由联合国执行董事会(EB)确立,注册时间长,时间成本大,拒签风险高,导致CDM项目实施难度加大。而且由于国内外经济、政策环境的变化,也为交易双方带来了成本、收益上的不确定性,制约了CDM市场的发展。

(2)CDM项目及自愿减排项目影响力不足

我国自愿减排项目资源非常丰富,碳信用充足,但我国VER项目分布严重失衡,集中于自然资源丰富但经济欠发达地区,东西部发展不协调,这影响了我国自愿减排项目二级市场的流通。而我国长期作为CDM项目的提供方,并未形成国内成熟的买方市场,不能有效引导国内企业积极投身于低碳技术开发与低碳产业发展。

2.3 碳金融市场发展的机遇

(1)巴黎协定催生绿色契机,碳交易前景可期

2016年4月22日,中、美等国在联合国签署《巴黎协定》,是继《京都议定书》后最重要的应对气候变化的国际公约,也是真正意义上的全球协议。中国以一个负责任大国的身份参与各类国际会议,有利于提升本国的国际形象,承担应尽的社会义务,同时提升自身及发展中国家在国际气候变化与国际碳金融市场的话语权。

(2)金融市场变革推动碳金融发展

随着经济全球化、金融自由化的不断加深,金融制度与金融产品创新成为时代的要求与发展的动力。我国碳金融市场的建立,将与商业银行、证券业等金融机构和中介机构的发展相辅相成。碳金融交易品种的丰富将大大增加我国碳金融市场的活力,进一步规范碳市场交易与碳金融服务体系,争取更多国际话语权与竞争优势。

2.4 发展碳金融市场的外部威胁

(1)国外市场迅速发展

2015年底,各国在巴黎气候大会上共商全球气候变化的未来。其中包括美国、德国等18个国家达成协议,共建统一的碳交易市场,稳定碳交易市场。作为全球CDM项目的主要供应者,印度、巴西、韩国、智利等均积极寻求与国际碳市场的连接。世界范围内碳交易市场的建立与连结均对我国碳金融市场的建立与发展提出了严峻的挑战。

(2)CDM项目规则缺乏自主权

目前,我国缺乏完善的本土交易规则、核证标准、项目开发方法学,在国际碳市场上的发言权也较小。CDM项目的核证条件、注册签发时间、开发类型等均受联合国执行董事会的制约,许多优质的CDM项目被联合国拒之门外。因此要加快建立本国的碳金融市场体系,提高风险应对能力。

3 试点碳价格影响因素分析——以北京市为例

由于我国目前只开放了七个碳交易试点,且各试点开放时间不一、信息披露情况不一、交易标准不一,故本文选取了建立时间较早、交易信息较全的北京试点为例,分析国内宏观经济环境、工业发展状况、工业企业发展形势、国内气候条件以及国际能源价格对于试点碳配额交易价格的影响。本文选取了向量自回归模型(VAR模型)进行检验。向量自回归模型揭示了某个变量的变化受其自身及其他变量过去行为的影响,可以作为变量间关系的检验。当两个变量在时间上有先导-滞后关系时,可以从统计上考察这种关系是单向还是双向的。

3.1 指标选取和数据来源

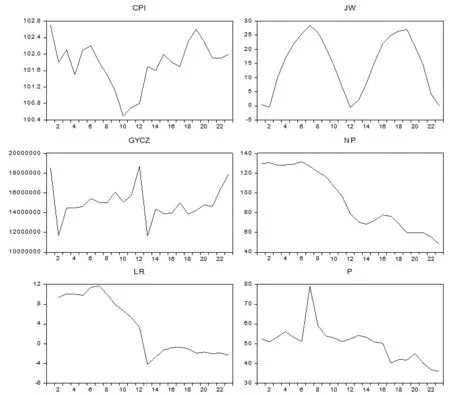

在指标的选择上以北京试点为例,以北京市环交所碳排放权交易价格为被解释变量,中国工业企业利润月度增速、国际能源价格指数等作为解释变量。如图1所示,周期内呈现周期性上下波动,而碳排放权交易价格、全国工业企业利润增速和国际能源价格指数一直呈下跌趋势。

图1 CPI、JW、GYCZ、NP、LR、P曲线图

(1)被解释变量P:2014—2015年北京市环交所碳排放权交易价格(元/吨)(除去林业碳汇、CCER等特殊产品价格)。数据来源于北京环交所。

(2)解释变量LR:2014—2015年中国工业企业利润月度增速(%)。数据来源于中国金融信息网。

(3)解释变量NP:2014—2015年国际能源价格指数(2010=100)(%)。数据来源于国家统计局。

(4)解释变量CPI:2014—2015年北京市居民消费价格指数月度数据(上年同月=100)。数据来源于国家统计局。

(5)解释变量JW:2014—2015年北京市月均温(℃)。数据来源于中国天气网。

(6)解释变量GYCZ:2014—2015年北京市工业总产值月度数据(万元)。数据来源于北京市统计局。

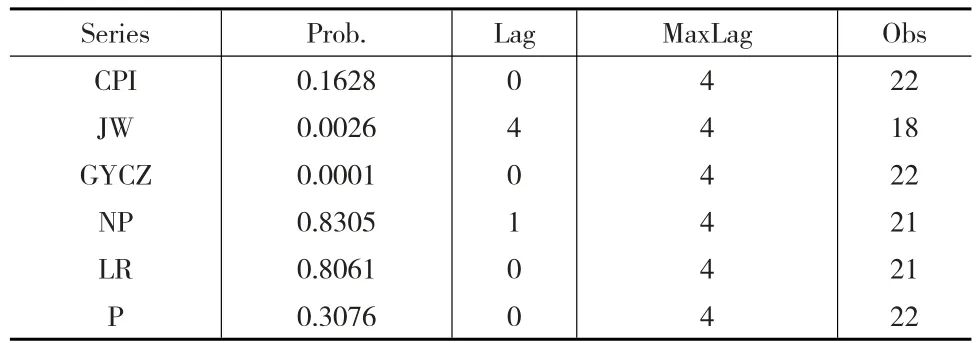

3.2 ADF检验以及平稳化处理

对2014—2015年的北京市环交所数据进行处理,结果见表1。

在5%的置信水平,只有JW、GYCZ显著,数据平稳,而其他变量均不平稳。而VAR模型只有平稳序列可以进行检验,因此需要进行对数差分处理,去除JW、LR两组回归不显著或不能进行对数差分的数据。

表1 原数据的ADF检验

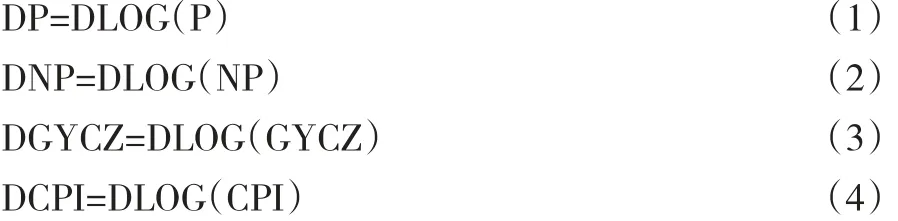

一阶对数差分处理公式:

DLOG(Y)表示Y的自然对数lnY的一阶差分。

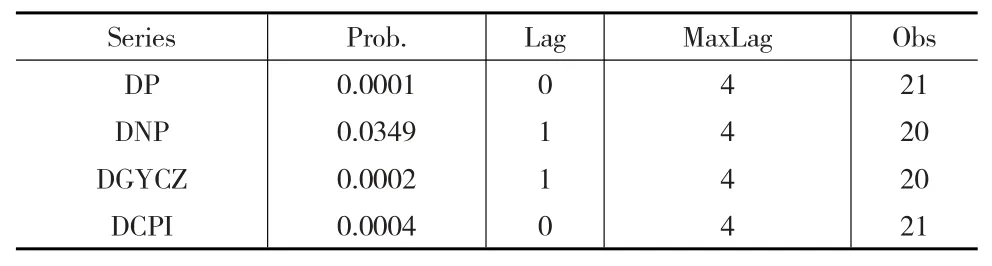

表2 DP、DNP、DGYCZ、DCPI的ADF检验

由表2的P值可得,在5%的置信水平下,经过对数差分的4组数据均达到了一阶平稳。因此可以进行进一步的检验分析。

3.3 协整检验

对表2的ADF检验后,DP、DNP、DGYCZ和DCPI达到了一阶平稳,下面进行协整检验,如表3所示。

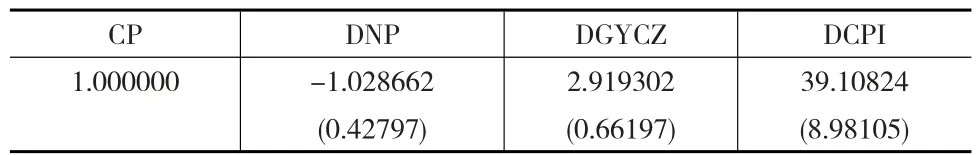

表3 协整检验

可得出协整方程:

协整方程反映的是变量之间长期的均衡关系,由协整方程可得出,碳交易价格与国际能源价格、北京市居民消费价格指数和北京市工业总产值保持着一种稳定的变化关系。通过系数符号与绝对值可得,P与NP呈正相关关系,与GYCZ、CPI呈负相关,且受CPI变化影响最大。

3.4 格兰杰因果关系检验

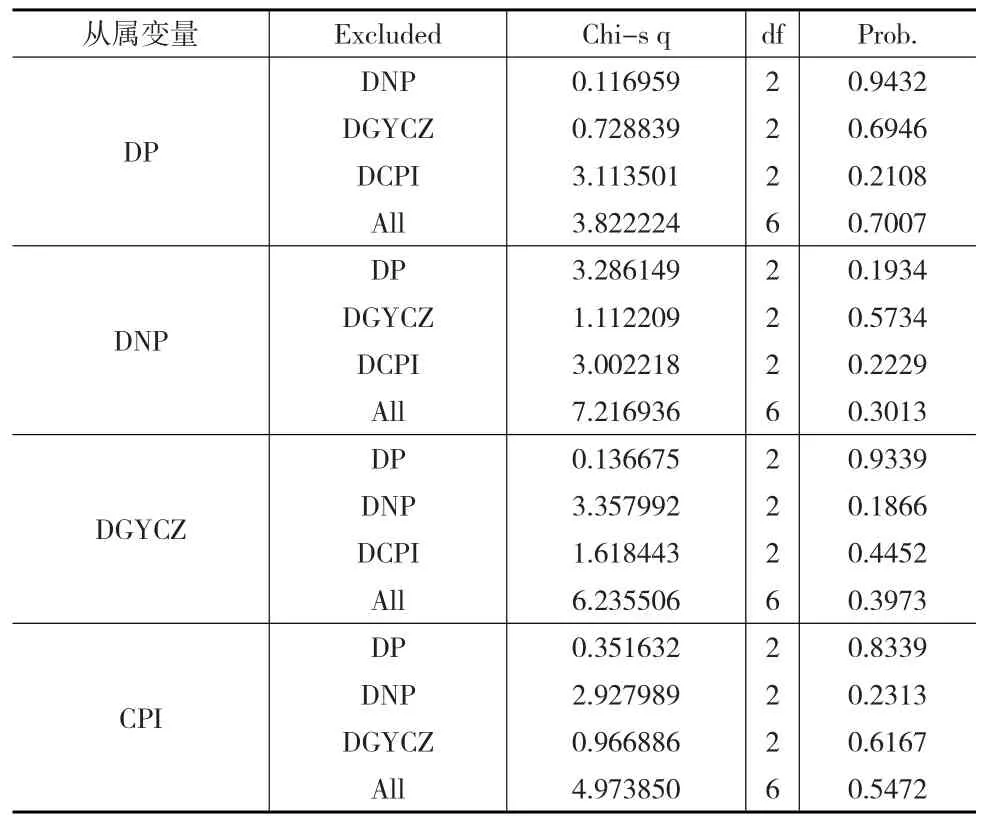

通过协整检验后,再进行格兰杰因果关系检验,结果如下页表4所示。

格兰杰因果检验原假设为H0:变量X不能格兰杰引起变量Y;备择假设为H1:变量X能格兰杰引起变量Y。由P值可看出,在5%的置信区间内不拒绝原假设,格兰杰因果检验中各变量两两之间无明显因果关系。

3.5 脉动响应

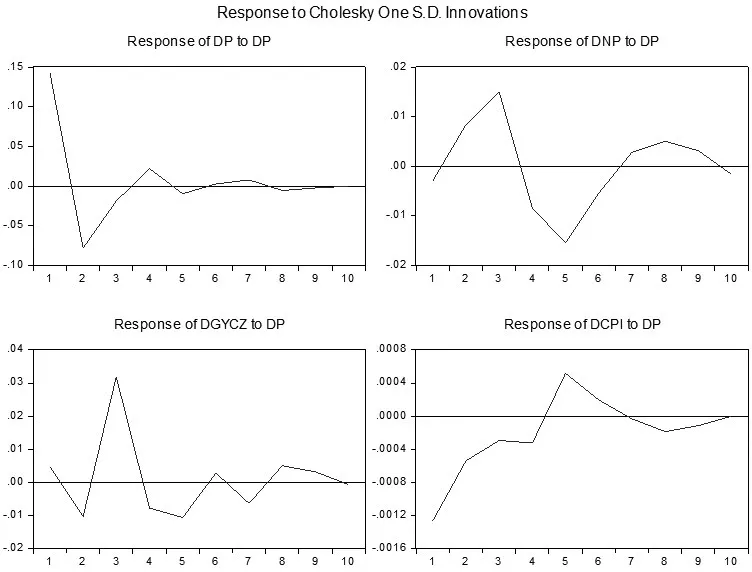

脉动效应反映的是变量短期动态响应的变化过程,DP、DNP、DGYCZ、DCPI对DP的脉冲响应分析如下页图2所示。

由图2可知,从滞后期来看,DP受到来自自身的1个方差的冲击后,先后受到正负两段冲击,在第5期冲击变得平稳,缩小到小范围区间内,之后逐步减弱趋近于0;DP受到来自DNP的一个方差冲击后,在正负冲击间波动,于第10期后才渐趋平稳;DP受到来自DGYCZ的一个方差冲击后,在长时期内正负波动交替不断,于第10期后渐趋于0;DP受到来自DCPI的一个方差冲击后,先受到长达4期的负冲击,然后经历6期的正负波动,在第10期逐步平稳。

表4 格兰杰因果关系检验

图2 DP、DNP、DGYCZ、DCPI对DP的脉冲响应分析图

3.6 方差冲击

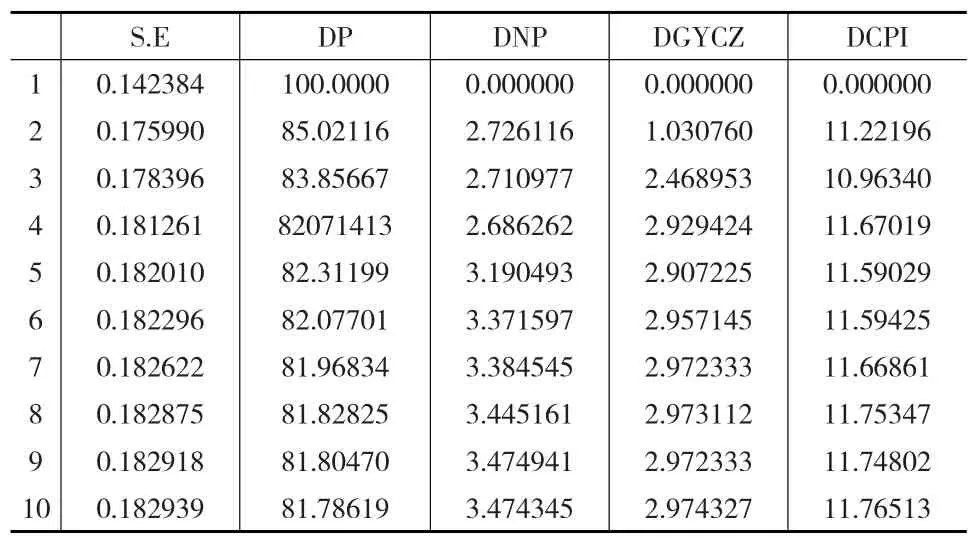

方差分析表示的是随着滞后期数的增加,各影响因素对被解释变量的动态贡献度。DP、DNP、DGYCZ、DCPI对DP的方差冲击情况如表5所示。

表5 DP、DNP、DGYCZ、DCPI对DP的方差冲击分析

由表5的方差冲击结果可得出,DP受自身方差冲击影响较大,随着滞后期的推移;其他影响因素方差冲击比例开始增大,其中DCPI对DP波动贡献最为显著。

4 结论

经协整检验,北京试点的碳交易价格与国际能源价格、国内宏观经济发展、本地工业发展状况均有长期均衡关系。其中,国际能源价格与碳交易价格存在正向相关关系,国际能源价格走高,国内能源价格将受到波动,国内企业碳排放成本增高,使得碳排放权交易价格走高。而国内宏观经济与本地工业的发展则与碳交易价格存在负向相关关系,宏观经济与工业的发展会促进企业的发展与减排技术的革新,进而碳排放交易权需求在一定时期降低、价格走低。宏观经济的稳定与工业的平稳发展有利于国内碳交易的健康发展,同时,国内碳交易也将受到国际能源市场价格波动的影响。脉冲效应函数图像也体现了这一趋势,国际能源价格的升高在前4期对碳排放权价格均产生正向冲击,而后随着企业控制成本减少能源消耗,碳价下跌,随后趋于平稳。国内宏观经济和工业的发展促进了工业企业等产业的产业结构调整和减排技术发展,首先抑制了碳价,而后由于企业寻求更进一步的发展,使得碳价在新的发展阶段中波动平衡。根据国际经验及已有研究数据显示,碳配额现货交易价格及碳期货价格均受国际石油、煤炭、天然气等能源价格影响波动。同时,国际经济环境、政策环境和气候环境均对其有显著影响。

参考文献:

[1]Lo A Y,Howes M.Powered by the State or Financed the Organization of China's Carbon Markets[J].Eurasian Geography and Economics,2013,(54).

[2]Yu J,Mallory M L.Exchange Rate Effect on Carbon Credit Price via Enenrgy Markets[J].Journal of International Money and Finance,2014,(47).

[3]焦洁.中国碳市场展望——由试点到全国市场的过度[J].产权导刊,2016,(1).

[4]柴麒敏,王田,徐华清.后巴黎时代东亚气候政策和绿色市场展望[J].环境保护,2015,(24).

[5]盛春光.中国碳金融市场发展战略研究[J].学术交流,2013,(3).

[6]李俊峰,柴麒敏等.中国应对气候变化政策和市场展望[J].中国能源,2016,(1).

[7]天工.我国碳排放交易市场有望2017年启动[J].天然气工业,2016,(1).

[8]盛春光.中国建立碳金融市场的现状、问题及必要性[J].东北林业大学学报,2012,(12).

[9]卫志民.中国碳排放权交易市场的发展现状、国际经验与路径选择[J].求是学刊,2015,(5).