基于绿色环保理念下的上海城市交通治理

摘要:快速发展的大城市给城市交通带来巨大挑战。国际绿色交通理念的发展对上海城市交通治理提供了崭新的思路。上海未来交通的引领和先导作用应该通过打造卓越的全球绿色交通之都来体现,具体需要在以下几个方面作出努力:第一,要改善国际航运的集疏运体系,利用国际航运中心的建设及我国制造业的整体优势,整合打造整体运输系统和吞吐能力;第二,要保持国际航空与上海各级城市中心、周边省市的便捷联系,通过高铁将国际机场与广大的腹地连接,大大提高国际机场的吸引力;第三,改善上海与周边城市的联系,与周边城市交通对接要考虑从起点到目的地全过程交通联系的便捷性;第四,全面改善上海的自行车和低速交通工具的使用条件;第五,建立停车收费调整机制,减少小汽车使用。

关键词:绿色交通;拥堵治理;城市规划

一、快速机动化的交通拥挤和环境问题

全球大城市,特别是快速发展的大城市都面临着城市交通方面的巨大挑战。快速机动化、工业化所带来的燃料消耗、城市化的快速发展对许多国家的道路和公共交通基础设施造成了严峻的压力。城市经济的快速增长带来更多的人员流动和更快的物流传输,多样化的交通需求、对交通出行的质量及时间的要求,导致私人机动交通工具的进一步增加。私人机动车的拥有量持续快速增长,给有限的道路容量带来了巨大的压力。

快速机动化所带来的交通问题对我国现有的城市布局造成很大压力。我国很多大城市是在非机动化交通方式的基础上发展起来的,由于历史原因这些城市呈现了土地利用的高密度,用于通勤的道路狭窄而复杂。这种城市布局本身给人与人之间方便交往创造了物质条件,形成了特殊的历史文脉。但这种布局很难适应今天快速发展的小汽车交通模式。在后来的城市新区的建设中则过于强调通过道路搭起城市建设的框架,新城配套不足、城市公共交通建设的滞后及对步行和非机动车交通建设的忽视,导致人们对汽车的依赖性增加。小汽车的过度使用最终导致城市的空气污染、噪音、交通拥挤、交通安全、城市无序蔓延以及城市历史空间的割裂和肢解等问题,城市的可持续发展面临巨大的压力和挑战。

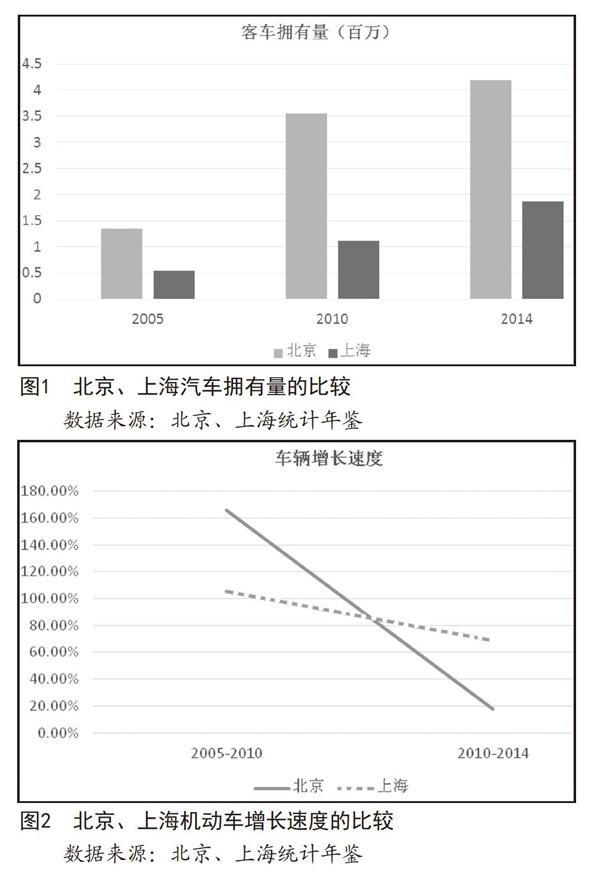

经过多年的实践,上海在控制城市交通拥挤、改善城市交通环境方面已经取得了显著的成就。正是由于前瞻性的政策导向,目前上海人均小汽车的拥有量在国内城市中是比较低的。目前上海小汽车的拥有量比北京少近200万辆(图1)。上海的道路交通条件本来就比较差,如果不是由于车辆拥有率较低,交通拥挤恶化的现象将难以估计。

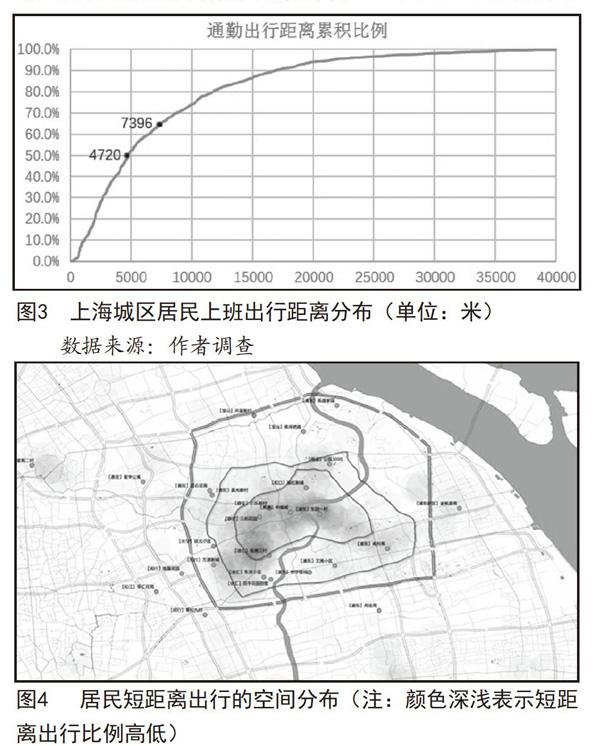

2010年上海世博会提出“城市让生活更美好”主题,围绕这一主题当时开展了各种形式的讨论,其中如何控制小汽车的使用,建设绿色城市交通体系是极其重要的一个话题。我国许多城市采取汽车购买限制和提高停车费用的办法来抑制小汽车的使用。通过北京和上海的比较我们可以看到,从2005年到2010年北京客车拥有量增长了1.65倍,同期上海的增长仅为1.05倍。然而,2010年以降曾经非常有效的控制措施在上海的作用大大降低。我们还是以汽车的增长来分析(图2)。尽管上海已经有长达637公里的全国最长的轨道交通网络系统,但从2010年到2014年,上海汽车的增长率是同期北京的4倍左右,实现井喷式增长。基于绿色交通理念对上海城市交通实行精准治理,显得非常有必要。

长期的城市交通治理实践经验告诉我们,道路的拥堵只是表征。解决之道不仅要引导城市交通模式向可持续性转变,还必须促进交通与城市空间的联动发展,保证城市的健康空间结构。十九大报告中提出:“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”国家政治战略处于调整的新阶段,城市交通也面临着新的任务,如何在资源和环境约束下,提升居民的生活质量,让人们在尽可能少的汽车交通环境下,获得公共服务权益和使用设施的能力,“形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,还自然以宁静、和谐、美丽”,这是我国城市目前发展的客观需求。

二、国际绿色交通理念的发展

绿色交通理念的形成已有比较长的历史。发达国家在上世纪60年代已经认识到小汽车过度发展所带来的问题,英国的布恰南报告是以布恰南教授为首的小组在1963年对交通运输大臣提出的报告书,正式题名为《城市交通》。[1]报告揭示了整个城市的交通问题,包括环境标准问题、机动车可达性问题和财政资源的可利用性问题,并首次提出大规模的道路建设可能会对城市结构和城市生活品质造成影响。布恰南报告开创性地将城市环境和小汽车过度使用的问题联系起来考虑,指出道路建设和利用安排不仅要考虑承担交通流大小,更要判断道路与城市环境的协调,提出了道路的环境容量这一新概念。环境容量指对任何街道网均要规定一种环境标準(噪声、废气、不安全程度和不方便程度等方面),按此标准,确定容许通过的交通量,以此平衡解决道路交通通行能力和城市环境品质之间的矛盾。早在1963年布恰南先生就认识到步行的重要性,他曾写到:“步行者在城市中应享有充分的自由,能够随意地漫步、休息、购物和交流,沉浸于场景、建筑和历史中所营造的气氛中,他们应该得到最大程度的尊重。”

1979年英国政策研究所的一份标题为“步行是交通”的报告正式出炉。该报告认为我们必须像评价机动交通那样评价步行交通对社会、环境、财政和能源问题的作用。从此以后英国城市交通的政策逐渐变绿,英国的交通部长(Norman Fowler)认为:“毫无疑问,所有的出行者都会与步行有关,改善步行交通条件将越来越成为中央政府的一个重要目标。”其交通政策转变的一个重要的标志是英国卫生协会1992年发布的《自行车与健康和安全》的报告及1996年英国提出的《自行车交通的国家战略》。[2]

上世纪70年代中期,德国区域与城市规划管理当局和联邦区域研究所同样认识到城市交通对城市环境质量的作用,积极研究探讨如何有效地增加自行车在城市交通中的作用,并积极推行自行车友好城市的规划。同时地区交通安宁的概念也逐步引入到道路网络的规划中。在一些人流密集的地区,如城市商业街区,必须将行人的交通放在首位,而车辆的行驶速度被限定为20公里/小时,甚至在一些重要地区,车辆的行驶速度被确定为10公里/小时。[3]

传统的观点认为,小汽车交通的增长是经济快速发展的必然要求,所以我们城市的建设必须给小汽车交通的畅通出行提供一切方便。但这反过来又会诱导小汽车的过度使用,增加能源的消耗和温室气体的排放。荷兰的一项研究表明,30%~40%的小汽车出行并不是必须的,完全可以被公共交通、自行车甚至是步行所取代。[4]

最近公布的欧盟未来交通白皮书及行动计划将主要的目标聚焦在如下几个方面:1.空气质量改善,建设易达、健康、宜居城市;2.追求塑造零排放的自行车城市;3.共享出行方式组织模式;4.货物的低碳零排放运输,车辆的电动化、清洁能源;5.以低排放和零排放为目标约束城市区域机动交通,管制及限制小汽车出行为目的的停车管控和道路空间资源再分配等。[5]

伦敦在2017年提出面向2040年的交通战略,其中指出2040年的交通需求并不会由于信息网络技术及均衡发展战略而减少,相反到2040年伦敦的交通需求会比2015年增长20%左右。与此同时,伦敦步行、自行车和公共交通的比例将由目前的64%增长到80%。由于城市文化观念的转变,步行和自行车将变为最有吸引力的交通,届时的城市街道将对城市发展和人们的健康更加有利。[6]

三、上海绿色交通与治堵策略

新一轮的上海总体规划提出,上海未来要迈向卓越的全球城市,成为国际经济、金融、贸易、航运等中心,成为集创新之城、人文之城和生态之城为一体的世界级核心城市。交通体系如何支撑以上发展目标需要我们认真思考。城市发展能级的提升与交通的策略和发展有直接的关联性。如果缺乏必要的技术和政策的引导,城市的发展将会带来严重的污染和拥挤等问题,这将有悖于我们的发展目标。上海未来交通的引领和先导作用应该通过全力打造卓越的全球绿色交通之都来体现,具体需要在以下几个方面作出努力。

第一,改善国际航运的集疏运体系,利用国际航运中心的建设及我国制造业的整体优势,整合打造整体运输系统和吞吐能力。开展高效的铁路货运研究和建设,对提高物流的效率、降低成本及减少环境影响都有十分积极的意义。然而由于缺乏系统的组织,铁路运输并不具有公路交通“从门到门”运输在时间、费用方面的优势。德国将卡车运输与铁路结合起来的CargoBeamer技术,美国的铁路货运及洛杉矶港口集装箱铁路疏解的经验,对我们有很好的借鉴意义。

第二,建立国际航空与上海各级城市中心及周边省市的便捷联系,通过高铁将国际机场与广大的腹地连接,大大提高国际机场的吸引力。目前杭州已规划通过高铁和城市轨道中轴快线将城市不同的地区中心,周边地区与机场的扩建项目结合起来。上海国际机场具有国际航班多、频率高的优势,但由于高品质、直达快速便捷的公共交通体系缺乏,这将制约未来上海作为一个国际门户城市的发展。上海机场应建立与上海的主要中心地区30分钟内便捷联系的交通系统,这一系统必须能够与高铁网络系统形成无缝隙的对接,特别是在人民广场、陆家嘴、徐家汇、南京西路等地区实现30分钟到国际机场的交通体系。

第三,改善上海与周边城市的联系。《上海市城市总体规划(2016-2040年)》提出,积极探索实现与周边城市交通对接,强化面向长三角区域的综合服务功能。交通对接要考虑从起点到目的地的全过程交通联系的便捷性。以公路为导向的建设使其他地区的人可以快速直达上海,但从上海疏散到目的地却需要很长时间,这种状况拉低了与周边地区连接的效率。上海城市中心高度密集,难以通过不断的道路建设满足人们“从门到门”的便捷联系,而建立与城市空间相耦合的快速轨道交通及公路上的公共交通通道都是有效的解决方法。上海城区道路及郊区干线公路的空间要进行优化分配,给大客车、公共交通创造更好的环境。澳大利亚布里斯班通向郊区的公交专用路的建设的成功经验表明,公共交通系统在覆盖网络、出行速度和费用上比轨道交通具有更大的竞争力。[7]因此,在拥挤的地区对大客车和公共交通系统提供专用的路权保证是非常有必要的。

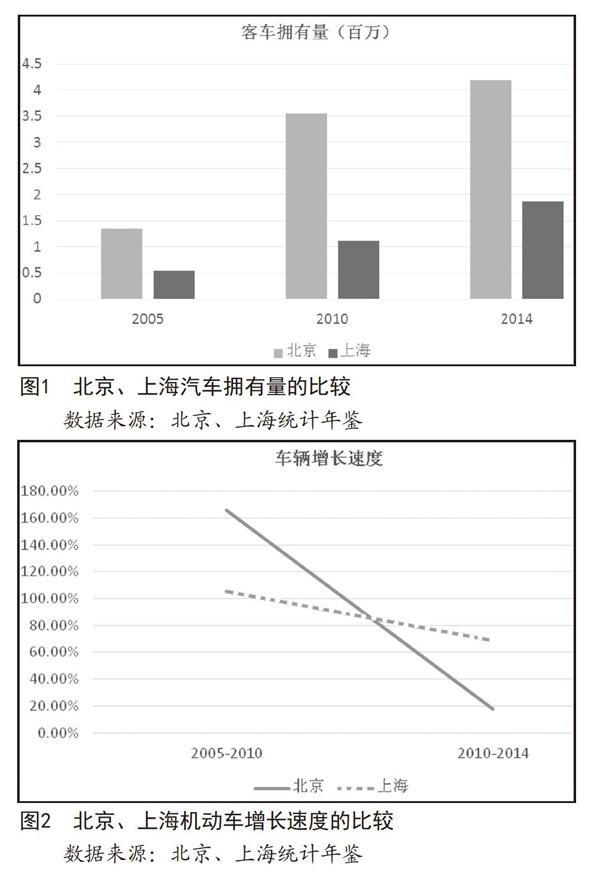

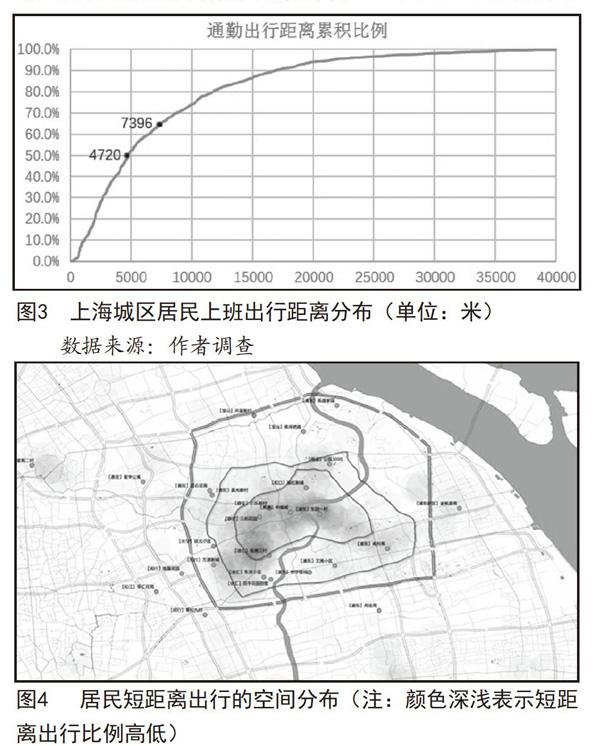

第四,全面改善上海的自行车和低速交通工具的使用条件。上海是一个具有2 500万人口的大城市,人们就业、上班等活动的出行距离与以往相比有所增加,但与美国纽约、日本东京相比,上海居民的工作出行距离并不算太长(图3、图4)。

根据我们对上海的调查,我们发现有50%的工作人员其出行距离小于5km,32%的居民就业出行距离小于3km。现行的道路建设标准,往往更偏向小汽车的路权,片面将机动车作为使用的主体,一些城市甚至将自行车道改机动车道,自行车占用本就不足的人行道。步行者、自行车出行者与机动车相比明显处于弱势地位。而新的基于“5D”的交通发展模式认为道路建设应保证有利于步行与自行车出行的发展模式,而将有利于小汽车出行的发展模式列于最后。街道的使用者成分、比重由此发生变化。[8]美国“完整街道(complete streets)”计划的实施,保障了不同出行方式的路权。

上海共享单车的热潮体现了自行车交通对上海城市空间结构的契合与适应。这也说明一旦自行车使用的条件适宜,人们还会选择自行车这种绿色的交通工具。而如果人们每天上下班都可以使用自行车,将会有更好的使用体验,至少开锁的时间就可以大大节省。在美国,自行车的回归已经是一个不可改变的潮流。作为曾经的自行车王国,我们应该及早行动起来,在道路的空间分配、路口安全设计,信号灯设置和停車等方面提供系统化的解决方案。为了改善城市环境,鼓励绿色交通的发展,巴黎和伦敦都在建设穿越市中心的自行车快速道。虽然这些自行车快速道的建设水平并不太高,但这些措施非常明显地体现出政府发展绿色交通的价值取向。

第五,建立停车收费调整机制,减少小汽车使用。如同伦敦交通发展战略中所表述的那样,减少交通拥挤最有效的措施就是减少小汽车的使用。我们希望通过大规模轨道交通建设来引导人们更多地使用公共交通,减少使用小汽车,但仅仅靠增加和改善公共交通供给来减少小汽车使用,效果不是很理想。笔者的一项对轨道交通站点附近居民小汽车购买和使用的调查表明,在没有其他控制措施的情况下,这些居民依然有很强的购买小汽车的愿望,并且一旦拥有小汽车,他们就会继续使用小汽车。[9]所以我们还必须对小汽车的使用采取一些限制性措施,应采用建设与治理相结合的管理方法。根据国际研究和实践表明,在工作地和商业中心地区控制停车位数量的供给和调节停车价格有助于控制小汽车的使用。然而多年不变的停车收费价格,会导致小汽车使用成本的变相下降,不利于小汽车的使用控制。要探索建立停车费率、经济发展水平和个人收入增长相匹配的调节机制,并通过这一机制引导城市交通模式向绿色发展。对停车位类型的划分要将排量因素列入考量范围,引导汽车向小型化发展。考虑到居民汽车拥有量的大幅度提升,在停车管理上要区分居住端和目的端停车需求的不同性质,采取不同的管理措施,这样才能达到我们所期望的效果。

四、结论与建议

今天,城市交通领域研究的一个根本性转变是从强调小汽车畅通的“以车为本”转向健康环保低碳绿色理念指導下的“以人为本”。绿色交通体系的建立可以最大限度地促进人们交通出行的便捷性,提高城市的运转效率,同时又可以减少温室气体的排放,减少人们对化石燃料的依赖。绿色交通体系的建立必将对我国未来城市的环境品质的提高,运转效率的提高和可持续发展起到十分积极的作用。城市交通拥挤问题的治理,需要有更加综合和精准的系统性措施。如果一味追求小汽车畅通,一代人短暂畅快之后留下的代价需要后辈几代人的偿还。

说明:本研究获国家自然科学基金的支持【51778431】

参考文献:

C Buchanan.Traffic in Towns[M].England:Hmso,1963.

[3][4]Mayer Hillman. Public Policy on the Green Modes. The Greening of Urban Transport(2nd edition)[M]. Chichester:John Wiley & Sons Ltd, 1997.

欧盟交通白皮书[EB/OL].(2011)[2018-02-28].https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf.

Mayor's Transport Strategy[EB/OL].(2017-09-07)[2018-02-28]. https://www.trees.org.uk/News-Blog/News/London-Mayor%E2%80%99s-Transport-Strategy-and-Trees-%E2%80%93-Cons.

Sean Rathwell, Stephen Schijns.Ottawa and Brisbane: Comparing a Mature Busway System with Its State-of-the-Art Progeny[J]. Journal of Public Transportation,2002,2(5).

潘海啸.后世博上海低碳城市的交通与土地使用5D模式[J].上海城市规划,2011(1):27-32.

潘海啸,沈青,赵婷.Travel and Car Ownership of Residents near New Suburban Metro Stations in Shanghai, China[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2014(2394).

责任编辑:王世燕