鄂尔多斯盆地中南部马家沟组马五5~马五1亚段白云岩成岩相特征及其对储层的影响

李百强,王起琮,张小莉,张 宇,李 洁,杜美馨,雷易璇

(1.西北大学 地质学系/二氧化碳捕集与封存技术国家地方联合工程研究中心,陕西 西安 710069;2.西安石油大学 地球科学与工程学院,陕西 西安 710065)

在经历了长达1.5亿年之久的风化淋滤作用之后[1],鄂尔多斯盆地下奥陶统马家沟组马五段地层中、上部(马五5~马五1亚段)形成了储集性很好的岩溶风化壳型储层[2]。其中,白云岩是该类储层最重要的岩石类型[3]。但是,由于岩石类型多样、成岩作用复杂以及储层的非均质性较强,导致研究区储层发育的主控因素不明确,有利储层分布预测较困难。因此,寻找白云岩储层发育的主控因素是目前急需解决的问题。

众多学者从多方面综合研究认为,影响白云岩储层发育的主要因素包括断裂作用、岩溶古地貌、沉积相、成岩作用及成岩相、相对海平面变化等[4-7]。但是,对于碳酸盐岩储层而言,其储集空间绝大多数都是在沉积期后的成岩环境下形成的[8],所以,碳酸盐岩成岩相特征与储层的关系密不可分,而成岩相研究的重点在于成岩相特征的识别及其类型划分。因此,本文在大量岩心观察、岩石薄片鉴定及部分X衍射数据分析的基础上,对鄂尔多斯盆地中南部马家沟组马五5~马五1亚段的白云岩成岩相特征进行了识别与划分,并结合区内测井解释及储层厚度分布情况,探讨研究区马五5~马五1亚段白云岩成岩相与储层之间的关系,旨在对区内下一步优质白云岩储层的勘探及有利区优选提供一定的参考依据。

1 区域地质背景

鄂尔多斯盆地位于华北地台西缘。早奥陶世,西部贺兰裂谷强烈的沉积扩张和肩部翘升导致沿盆地西南缘形成了“L”型的中央古隆起;由于均衡调节作用,在古隆起的东侧形成了以米脂—延安一带为沉降中心的“陕北拗陷”[9]。此分布格局长期控制了华北海与祁连海的海域演化范围,并决定了鄂尔多斯盆地马家沟组的岩相古地理环境[10],从而形成了盆地东部以白云岩夹岩盐沉积为主的潮坪相和局限台地相,西南部以厚层灰岩夹白云岩沉积为主的潮坪相、碳酸盐台地相、台地边缘相以及陆棚—盆地等相带[11-14]。马家沟组沉积末期,加里东运动造成了华北地台抬升为陆,导致马家沟组上部遭受了长达1.5亿年的风化剥蚀[1],加之大气淡水的长期溶蚀、淋滤作用,形成了一套岩溶风化壳型碳酸盐岩储集体[2]。

奥陶系马家沟组地层从下到上依次划分为马一~马六段,其中马五段主要发育白云岩,并夹部分灰岩、泥质岩及蒸发岩。按照岩性可将马五段从上到下依次划分为马五1~马五10亚段,且马五5~马五1亚段以灰色、浅灰色粉晶白云岩、含膏白云岩夹石膏岩为主[15]。研究区位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡中南部、古隆起东侧,西邻志丹、东抵延川、北起绥德、南至富县(见图1),马五段总体上属于碳酸盐岩台地相带。其中,马五5亚段属开阔海台地亚相,而马五4~马五1亚段属局限台地及蒸发台地亚相[16]。

图1 研究区地理位置Fig.1 Location map of study area

2 白云岩成岩相特征

白云岩成岩相类型划分目前尚无统一标准,本文依据王起琮(2013)等人[17]的碳酸盐岩成岩相划分体系, 利用钻井岩心描述、 显微镜下薄片鉴定及样品测试数据分析结果, 明确了白云岩的岩石类型、 岩石结构, 沉积构造、 储集空间类型及成岩作用类型, 将鄂尔多斯盆地中南部马五5~马五1亚段的白云岩成岩相共划分为膏盐溶蚀角砾相、活跃回流渗透云化相、隐伏回流渗透云化相以及风化岩溶角砾相等4类。

2.1 膏盐溶蚀角砾相

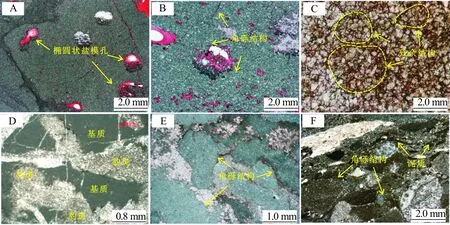

该岩相主要分布于研究区马五1, 马五2, 马五3亚段。 岩石薄片中见大量似圆形盐模孔(见图2A)、板条状膏模孔以及石膏和石盐遇大气淡水及混合水选择性溶解后,坍塌并发生角砾化作用而形成的角砾化结构(图2B),具有典型的膏盐溶蚀角砾相特征。

X衍射分析表明,白云石体积分数介于75%~95%。以泥晶白云石和粉细晶白云石为主。白云石有序度测试结果显示,泥晶白云石有序度相对较低,介于0.72~0.73,多具他形结构;粉细晶白云石有序度介于0.75~1,多为自形和半自形结构。

上述特征表明,此类成岩相中含膏、含盐泥、粉细晶白云岩样品可能经历了沉积早期或同沉积时期,蒸发台地处于相对较低的海平面时,大气淡水及混合水的选择性溶蚀作用,继而导致石膏和石盐晶核的溶解以及相伴随的白云岩的坍塌和角砾化作用的进行。

2.2 活跃回流渗透云化相

该岩相主要分布于研究区马五5亚段,岩石类型以粉—细晶白云岩为主,纵向上常与蒸发岩相伴生。岩石薄片中可见明显的残余结构(见图2C),同时发育的残余粒间孔以及晶间孔隙等都反映了活跃回流渗透云化相的典型特征,其中残余结构是其原岩结构的体现。

X衍射结果显示,白云石体积分数一般大于90%,方解石、黄铁矿及伊利石等自生矿物含量较少。样品白云石有序度测试结果介于0.75~0.85,且随着深度的增加,白云石有序度逐渐降低。

综合以上特征可知,活跃回流渗透云化相中,粉—细晶白云岩的原岩为颗粒灰岩,可能经历了浅埋藏时期,低海平面阶段的蒸发作用形成的富Mg2+的卤水,在重力及密度差作用下向下部颗粒灰岩回流渗透白云化作用,且随深度增大,白云化程度逐渐减弱。

2.3 隐伏回流渗透云化相

该岩相同样主要分布于马五5亚段,岩石类型以豹斑灰岩和豹斑云岩为主。薄片鉴定结果显示,岩石多具生物钻孔和豹斑构造,此外可见部分晶间孔;X衍射结果显示,豹斑成分主要为白云石,基质主要为方解石(见图2D)。以上特征显示了隐伏回流渗透云化相的典型特征。

豹斑中的白云石有序度测试结果范围变化相对较大,整体来说,比活跃回流渗透云化相样品低,介于0.56~1,且随着豹斑大小变大而增加,表明白云化程度自豹斑灰岩到豹斑云岩增强。

以上特征综合表明,此类成岩相样品可能经历了由蒸发台地顶部被正常海水稀释后的卤水,在密度差驱使下沿下部灰岩地层中的生物钻孔等进行的隐伏回流渗透白云化作用,由于流体盐度介于卤水与正常海水之间,密度差相对变小,驱动力减弱,因而白云化程度比活跃回流渗透云化相偏低。

2.4 风化岩溶角砾相

该岩相主要分布于马五3亚段,其次为马五1,马五2,马五4亚段。岩石类型以紊乱角砾白云岩为主(见图2E),显微镜下可见岩石富含溶洞、裂缝,且溶洞内多堆积大量的高岭石,亦可见角砾与泥质、灰质和云质共同组成的角砾结构(见图2F),角砾无分选、无磨圆,岩石中的基质及角砾间裂缝常被陆源灌入的泥质充填,属于风化岩溶角砾相的典型标志。

X衍射结果表明,白云石体积分数大于85%,以泥晶和细粉晶为主。白云石有序度测试结果变化较大,介于0.54~1。

综上所述,风化岩溶角砾相样品可能形成于表生期淡水环境下发生的大规模非选择性溶蚀、破裂及坍塌,从而形成大型的溶孔、溶洞及角砾化结构。同时,由于靠近风化壳,因而伴有大量的陆源泥质灌入。

A 膏盐溶蚀角砾白云岩,白云石呈泥微晶结构,含石膏假晶和膏盐类圆形结核假晶溶蚀形成膏模孔、盐模孔,FG7井,2 960.3 m,马五1;B 膏盐溶角砾结构及粉晶结构,白云石呈半自形,FG7井,2 967.45 m,马五1;C 残余砂屑粉—细晶白云岩, 晶间有大量灰质组分,白云石呈自形—半自形,Y9井,2 543.0 m,马五5;D 豹斑云岩,原岩为泥晶灰岩,破碎溶蚀后被方解石充填并发生白云化,XX11-M5-33,马五5 ;E 岩溶角砾泥晶白云岩,具泥晶及塑变角砾结构,角砾杂乱,部分砾屑呈纹层构造,XF3井,2 841.36 m,马五1;F 紊乱角砾结构,角砾间泥晶白云石充填,富含泥质,D32-28,2 839.5 m,马五4图2 鄂尔多斯盆地中南部马五5~马五1亚段白云岩微观岩相特征Fig.2 Micro-lithofacies characteristics of dolomite of sub-members in central-southern Ordos Basin

3 成岩相对储层发育的影响

3.1 对储集空间形成的影响

不同于碎屑岩储层的形成,碳酸盐岩储层的储集空间形态多形成于沉积阶段,但最终定格于成岩阶段[2]。因此,不同成岩相是决定白云岩储层不同储集空间类型的关键因素。

膏盐溶蚀角砾相主要出现于马五1, 马五2, 马五3期沉积早期或同沉积时期,海平面相对下降,研究区整体处于蒸发环境,多发育含膏、含盐的泥晶白云岩;到后期,由于大气淡水或混合水对白云岩中的硬石膏、石盐等组分产生选择性溶蚀作用,从而导致其消失并形成呈分散状分布的膏模孔和盐模孔等储集空间;硬石膏及石盐组分溶解时会伴随出现一定的坍塌及角砾化作用,在此过程中,会产生一定的微裂缝,沟通了相互分散的铸模孔(膏模孔、盐模孔),提高了白云岩储集层的储、渗性能。

活跃回流渗透云化相主要形成于马五5期,研究区整体海平面上升,水体相对加深,发育泥晶灰岩。进入浅埋藏环境以后,海平面降低时,蒸发作用形成了大量的富含Mg2+卤水;在密度差及重力差驱使下,卤水向下部回流渗透进入灰岩层,并交代钙质发生白云岩化,形成大量具残余结构的粉—细晶白云岩,并形成白云石晶间孔;这类孔隙十分发育,且连通性好,因而是此类白云岩的重要储集空间。

隐伏回流渗透云化相,平面上多在活跃回流渗透云化相临近出现,纵向上在马五5亚段下部,以生物扰动灰岩或白云岩为主,发育大量的生物钻孔。浅埋藏时期,富Mg2+的卤水与正常海水组成的混合流体在重力和密度差驱使下,沿着此类生物钻孔交代其中的灰质组分发生白云岩化,并形成了以白云石为主要组分的豹斑构造。伴随此隐伏回流渗透白云化作用的进行,产生了一定的白云石晶间孔,加之未被交代的生物钻孔,为此类岩石提供了良好的储集空间。

风化岩溶角砾相主要形成于奥陶纪末期。加里东构造运动使马五段地层抬升并暴露于地表,并长期接受大气淡水的淋滤与溶蚀,从而进入表生淡水环境。在长时间、大范围的非选择性淡水溶蚀淋滤作用下,地层发生大面积溶蚀坍塌及角砾化,并伴有大量的陆源泥质灌入,形成紊乱角砾白云岩,并形成了大量的溶蚀孔、洞;其中部分孔、洞被泥质充填,而未被泥质充填的孔、洞为储层提供了良好的存储空间。同时,淡水从高地沿出露地层向下流动的过程中,再次溶蚀晶间的灰质组分,产生部分晶间溶孔,一定程度上改善了储层的储集性能。

3.2 对储层分布的影响

前人研究成果表明,控制白云岩储层分布的因素众多[18-19],除了岩溶古地貌[20]、岩相古地理[21]、沉积作用[22]以及成岩作用[4,6,23-24]之外,成岩相也是控制白云岩储层发育的重要因素,且有利成岩相带往往是优质储层发育的重要区域[14,18]。本文在露头及岩心分析的基础上,明确了不同岩相的空间分布规律。通过建立测井碳酸盐岩多矿物模型,对研究区数口井进行了测井解释,并分别绘制了储层厚度及成岩相空间展布图,并以马五1亚段和马五5亚段为例阐述成岩相对储层分布的影响(见图3,4)。

图3 马五1亚段白云岩成岩相与储层分布图Fig.3 Distribution map of diagenetic facies and reservoir of dolomite of sub-member

马五1亚段储层分布面积相对较大,平面上由研究区西北部至东南部,由广泛的连片式逐渐过渡为宽度较小的条带状分布。其中,S137井区、YB1井区、FG7井区储层相对较厚,介于3.6~6 m。该层段优势成岩相为膏盐溶蚀角砾相及风化岩溶角砾相,其中膏盐溶蚀角砾相呈大面积连片分布于研究区中部、北部及西北部地区,而风化岩溶角砾相则呈较窄的条带状分布于研究区中东部—东南部地区。从储层厚度与成岩相叠合图中可以看出,储层主要分布于膏盐溶蚀角砾相带中,且厚储层基本全部位于此类成岩相带。这是由于,此类成岩相带发育大量的膏模孔、盐模孔等优质的储集空间,为储层形成提供了有利条件。而风化岩溶角砾相带虽然也有部分储层发育,但整体比膏盐溶蚀角砾相差,这表明表生期大气淡水溶蚀淋滤形成的次生溶蚀孔、洞在一定程度上被陆源泥质等物质充填灌入,降低了储层物性,因而储层发育相对较差。

图4 马五5段白云岩成岩相与储层分布图Fig.4 Distribution map of diagenetic facies and reservoir of dolomite of sub-member

马五5亚段储层平面分布非均质性相对较强,广泛连片性变差,但储层整体厚度较大,最厚可达15 m以上。其中研究区西南部Y814井—Y112—FG7井区储层连片分布相对较好,而西北部及中东部Y127井区,储层均为小面积孤立分布。该层段成岩相类型主要为广泛分布于研究区四周的活跃回流渗透云化相以及中南部局部发育的隐伏回流渗透云化相。从储层厚度与成岩相分布的平面叠合图可以看出,成岩相对储层具有一定的控制作用,表现为储层主要分布于活跃回流渗透云化相带内;该相带内储层厚度整体介于5~15 m,而隐伏回流渗透云化相带内,储层虽有发育,但分布面积和整体厚度均较小,一般小于5 m。这表明,活跃回流渗透云化相是形成白云岩储层的有利相带,由于此类成岩相的存在常与蒸发岩相伴生,具有充足的Mg2+来源,因而能够形成面积广、厚度大的白云岩储层。而隐伏回流渗透云化相则由于与之相伴生的蒸发岩相对较少,Mg2+供给相对不足,白云化程度减弱,因此形成的白云岩储层面积小,厚度相对较薄。

4 结 论

1)岩石类型、沉积结构及构造、黏土矿物分析、白云石有序度等资料综合研究结果表明,鄂尔多斯盆地中南部马家沟组马五5~马五1亚段白云岩成岩相类型主要包括膏盐溶蚀角砾相、活跃回流渗透云化相、隐伏回流渗透云化相和风化岩溶角砾相等4类。

2)膏盐溶蚀角砾相、活跃回流渗透云化相、隐伏回流渗透云化相白云岩均形成于受早期淡水或混合水不同程度影响的近地表环境;风化岩溶角砾相白云岩主要形成于受表生期淡水以及大量陆源碎屑物影响的表生淡水环境。

3)成岩相与储层分布关系研究表明,白云岩成岩相分布控制着有利储层的分布。其中,膏模孔、盐模孔发育的膏盐溶蚀角砾相以及晶间孔大量发育的活跃回流渗透云化相是鄂尔多斯盆地中南部马五5~马五1亚段白云岩储层分布的最有利成岩相。

参考文献:

[1]苏中堂,陈洪德,徐粉燕,等.鄂尔多斯盆地马家沟组白云岩成因及其储集性能[J].海相油气地质, 2013, 18(2):15-22.

[2]王起琮,赵淑萍,魏钦廉,等.鄂尔多斯盆地中奥陶统马家沟组海相碳酸盐岩储集层特征[J].古地理学报, 2012, 14(2):229-242.

[3]苏中堂,陈洪德,徐粉燕,等.鄂尔多斯盆地马家沟组白云岩地球化学特征及白云岩化机制分析[J].岩石学报, 2011,27(8):2230-2238.

[4]BEIGI M, JAFARIAN A, JAVANBAKHT M, et al. Facies analysis, diagenesis and sequence stratigraphy of the carbonate-evaporite succession of the Upper Jurassic Surmeh Formation: Impacts on reservoir quality (Salman Oil Field, Persian Gulf, Iran) [J]. Journal of African Earth Sciences, 2017, 129:179-194.

[5]GIORGIONI M, IANNACE A, D′AMORE M, et al. Impact of early dolomitization on multi-scale petrophysical heterogeneities and fracture intensity of low-porosity platform carbonates (Albian-Cenomanian, southern Apennines, Italy) [J]. Marine & Petroleum Geology, 2016, 73:462-478.

[6]AMEL H, JAFARIAN A, HUSINEC A, et al. Microfacies, depositional environment and diagenetic evolution controls on the reservoir quality of the Permian Upper Dalan Formation, Kish Gas Field, Zagros Basin [J]. Marine & Petroleum Geology, 2015, 67:57-71.

[7]包洪平,杨帆,蔡郑红,等.鄂尔多斯盆地奥陶系白云岩成因及白云岩储层发育特征[J].天然气工业, 2017, 37(1): 32-46.

[8]刘念周. 塔中奥陶系碳酸盐岩成岩相研究与储层预测[D].北京:北京大学,2005.

[9]侯方浩,方少仙,赵敬松,等.鄂尔多斯盆地中奥陶统马家沟组沉积环境模式[J].海相油气地质, 2002, 7(1):38-46.

[10] 熊鹰,李凌,文彩霞,等.鄂尔多斯盆地东北部奥陶系马五1+2储层特征及成因[J].石油与天然气地质, 2016,37(5): 691-701.

[11] 贺训云,寿建峰,沈安江,等.白云岩地球化学特征及成因——以鄂尔多斯盆地靖西马五段中组合为例[J].石油勘探与开发, 2014, 41(3):375-384.

[12] 苏中堂.鄂尔多斯盆地古隆起周缘马家沟组白云岩成因及成岩系统研究[D].成都:成都理工大学, 2011.

[13] 杨华,付金华,魏新善,等.鄂尔多斯盆地奥陶系海相碳酸盐岩天然气勘探领域[J].石油学报, 2011, 32(5):733-740.

[14] 杨西燕,包洪平,任军峰,等.鄂尔多斯盆地马家沟组马五5亚段白云岩类型及稳定同位素特征[J].天然气地球科学, 2015, 26(4): 650-656.

[15] 李凤杰,杜凌春,赵俊兴,等.鄂尔多斯盆地苏东地区马家沟组五段5亚段白云岩成因[J].石油学报, 2016, 37(3): 328-338.

[16] 李文厚,陈强,李智超,等.鄂尔多斯地区早古生代岩相古地理[J].古地理学报, 2012,14(1):85-100.

[17] 王起琮,张阳,肖玲.鄂尔多斯盆地奥陶系碳酸盐岩成岩相碳、氧稳定同位素特征[J].石油与天然气地质,2013(5):652-658.

[18] 于洲,孙六一,吴兴宁,等. 鄂尔多斯盆地靖西地区马家沟组中组合储层特征及主控因素[J].海相油气地质, 2012, 17(4):49-56.

[19] 陈涛涛, 程立华, 陈存良,等. 靖边南气田下古生界碳酸盐岩气藏储层特征及控制因素分析[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2013, 43(6):932-938.

[20] 张银德,周文,邓昆,等. 鄂尔多斯盆地高桥构造平缓地区奥陶系碳酸盐岩岩溶古地貌特征与储层分布[J]. 岩石学报, 2014, 30(3):757-767.

[21] 谢锦龙, 吴兴宁, 孙六一,等. 鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组五段岩相古地理及有利区带预测[J]. 海相油气地质, 2013, 18(4):23-32.

[22] 胡思涵. 鄂尔多斯盆地古隆起东侧马家沟组中组合沉积微相及有利储层研究[D].成都:成都理工大学, 2014.

[23] AZOMANI E, AZMY K, BLAMEY N, et al. Origin of Lower Ordovician dolomites in eastern Laurentia: Controls on porosity and implications from geochemistry[J]. Marine & Petroleum Geology, 2013, 40(1):99-114.

[24] CONLIFFE J, AZMY K, GREENE M. Dolomitization of the lower Ordovician Catoche formation: Implications for hydrocarbon exploration in western Newfoundland[J]. Marine & Petroleum Geology, 2012, 30(1):161-173.