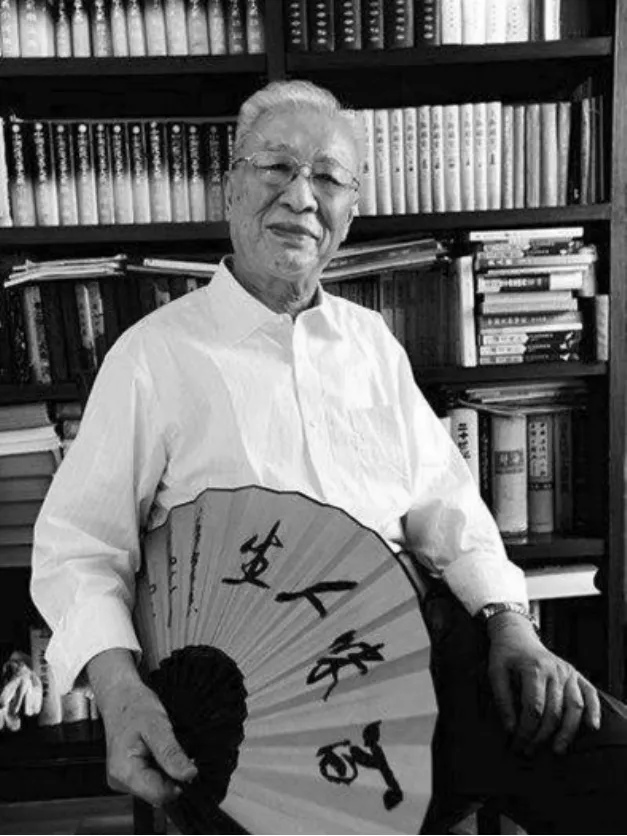

范伯群先生

曹正文

2017年岁末,从微信上获悉范伯群先生仙逝消息,心情十分沉重与难过。我虽然不是范教授的门生,但他是我恩师章培恒先生的师兄,我亦可称他为师伯,而且他晚年悉心为中国通俗文学正名,与笔者一生的追求和研究相仿。我不由得想起与他30年交往的点滴往事,当时促膝畅谈的种种场景,一齐涌入眼帘……令我黯然神伤,我坐在写字台前不觉提起了笔。

一.研究近代名人评传

第一次听到范伯群的名字,那是1982年春节去恩师章培恒先生家拜年,在章先生家,碰到了章先生的几个同事,大家谈着谈着,不知不觉谈到了苏州大学范伯群先生。

章先生18岁就加入中国共产党,他于1950年进入复旦大学读中文系,不久任党支部书记。章先生几个同事说:“当时,章培恒、范伯群、曾华鹏与施昌东被称为复旦大学的后起之秀,又是贾植芳先生门下的四个得意弟子。”

记得章先生当时含蓄地一笑,用浓重的绍兴口音说:“当时我们四人因与贾植芳先生关系特别好,在1955年反右中无一漏网。”

1955年贾植芳被错划为胡风反革命分子,他的学生章培恒被开除党籍,撤销党支部书记职务,贬到资料室。施昌东原是团支部书记,曾华鹏是班长,范伯群是学生会主席,四人原来深为郭绍虞先生与贾植芳先生所器重,结果,施昌东被关进了监狱,曾、范二人毕业后本要留校当助教,都被分配到了外地,曾华鹏分到了扬州财经学校,范伯群则去南通中学教书。

虽然遭受不公正待遇,听章培恒先生说,但范伯群与曾华鹏还是互相鼓励,他们合撰的《郁达夫论》发表在1957年的《人民文学》杂志上。范伯群后来调到南京市,在省文联从事创作,并担任《雨花》杂志编辑,1981年调入苏州大学(原名江苏师院),不久,任中文系主任。

我与范伯群先生第一次见面是在1986年,当时我赴苏州请名家撰稿,临行前,章培恒先生嘱我去拜访一下钱仲联先生,章先生是搞明史研究的,他写了一个条子让我带给钱仲联先生,并嘱我去看望一下范伯群先生。我一口应允。

一到苏州,我便上门约稿,请钱仲联与陆文夫为“读书乐”撰写自己的读书经验,钱仲联是当时苏州大学最有名气的专家,在清史研究方面尤为突出,拜访完钱仲联教授,便去访问了范伯群先生。

记得当时范伯群先生仅55岁,精力相当充沛,我代恩师章培恒向他问好,同时请他抽暇为《新民晚报》撰稿,他说已看过“读书乐”,并说:“报上办个‘读书’版,可以让更多的人喜爱读书。”他说完,便送了我两本签名本,一本是由百花文艺出版社出版的《郁达夫评传》,另一本《冰心评传》。我记得他当时还写过《王鲁彦评传》,并在研究鲁迅著作,刚评为中文系教授。

我说:“我最近出版了一本写唐伯虎为主角的历史小说,还写了一本武侠小说《龙凤双侠》。”请他指正。

范伯群先生翻了几页,莞尔一笑,说:“我今后要与你一起研究通俗文学了。”说罢,他便透露自己已加入“中国近现代通俗文学史研究”项目,说这是国家首批哲学社会科学的15个项目之一。

我听了自然高兴,因为我觉得自上世纪50年代开始,中国文学界对通俗文学的批评与打压,毫无道理。我说:“中国古典四大名著,《水浒》《三国》《西游记》都是由话本演变而来的俗文学,为什么我们今天一提俗文学,某些权威与评论家就把广受人民群众喜爱的通俗文学打入冷宫呢?”

范伯群先生想了一想,说:“这种文艺政策对俗文艺的轻视,导致在近现代文学史上把许多有名的通俗文学作品在文学史上一笔抹杀,张恨水、周瘦鹃、严独鹤、还珠楼主、程小青、平江不肖生、张爱玲、苏青等人的作品在文学史上就不作介绍与评论,甚至有人为贬低通俗文学而无线上纲。”

我说:“这也是极左思想在文学评论与文学史研究上的恶果。”

范伯群先生对此亦有同感,他说,文化界极左的路线对中国近现代文学的研究是相当不利的,好在现在国家正在展开对中国近现代通俗文学史的重新研究,我可以在这方面做点工作。他透露,今后要把自己的研究重点从纯文学转到俗文学方面。

我们又从平江不肖生、宫白羽说到了还珠楼主,还谈起了王度庐、朱贞木与郑证因,范伯群说:“平江不肖生与郑证因,自己也会武术呢!”

2005年7月9日陆文夫先生在苏州因病去世,我因为知道范伯群先生正在研究陆文夫与高晓声,我便想请范伯群先生写一篇悼念陆文夫的文章,范伯群先生在电话中说:“古吴轩出版社正准备出一本纪念版《美食家》,我想待书出版时,把文章一起寄给你。”两个月后,范伯群寄来了一篇《生前最后一书叹为人间绝唱——推荐陆文夫〈美食家〉纪念版》的稿子,我将此文发表在《新民晚报》上。

二.为中国通俗文学正名

在80年代中期,金庸、古龙、琼瑶、亦舒的小说热已波及大陆,而福尔摩斯、阿加莎·克里斯蒂、程小青的小说已在大陆相继踊跃出版。这种形势对促进中国近现代通俗文学研究打开了好的局面。

在章培恒先生的鼓励下,在范伯群先生的影响下,笔者在上世纪90年代初先后出版了《古龙小说艺术谈》(章培恒序)、《金庸小说人物谱》(冯其庸序)与《中国侠文化史》(章培恒序)三部武侠评论专集,一一寄给了范伯群先生指教。到了1994年,范伯群先生寄来他新出版的《民国武侠小说奠基人——平江不肖生评传》(南京出版社1994年版)。我们在武侠世界里找到共同的话题,他来电说:“我搞旧武侠研究,你搞新武侠评论,我们是异曲同工,共同为中国国粹——武侠小说研究尽一点力。”

范伯群先生是湖州人,他自14岁迁居苏州后,开出口已经是道地的苏州口音了。

至2000年,范伯群先生又寄来他主编的《中国近现代通俗文学史》(上、下两册,江苏教育出版社)。2007年,范伯群先生寄来他的专著《中国现代通俗文学史(插图本)》(北京大学出版社2007年版)的签名本,当时他已75岁,我读完全书,感触万千,便趁回老家苏州时,专门去拜访了他。

范伯群当时已满头银霜,但精神饱满,举止儒雅,我祝贺他这20年来在通俗文学研究上取得的杰出成果。范老说:“我认为,中国优秀的通俗文学是与新文学有互补的关系,所谓鸳鸯蝴蝶派,其实是市民大众文学的一种反映。我认为,现代知识精英文学与市民大众文学不是对立的,而是相映生辉。近现代通俗文学(包括武侠小说、侦探小说、社会小说、历史小说等)是中国近现代文学中的一个有机组成部分。雅俗文学,各有所长。”范伯群列举了李伯元的《官场现形记》、张恨水的《啼笑因缘》、秦瘦鸥的《秋海棠》、顾明道的《荒江女侠》、包天笑的《一缕麻》,都由小说改编成脍炙人口的戏剧,同样起到了很好的作用。

我对范伯群先生作了一小时访谈,返沪后便在2007年3月4日的《新民晚报》上发表了一篇《谈范伯群新著》的评论文章,对范伯群先生出版《中国现代通俗文学史(插图本)》给予高度赞扬。这部80万字的文学论著,不仅点评了《官场现形记》《老残游记》等晚清社会小说的价值,而且对民国作家蔡东藩、平江不肖生、还珠楼主、张恨水、刘云若、周瘦鹃、秦瘦鸥、张爱玲、苏青、无名氏、李涵秋、毕倚虹等民国畅销书作家作了详细介绍,对他们的作品成就作出了全新的评价。贾植芳先生与在美国哈佛大学任教的李欧梵教授分别作序,李教授还在哈佛大学上课时讲述与评点此书,引起学生热议与好评。范伯群先生对中国通俗文学的开拓性见解与实事求是的评论,在海内外广泛受到欢迎。

应该说,在中国当代文学研究的评论家中,范伯群先生是继冯其庸、章培恒、严家炎等教授之后,又一个跳出中国近现代文学的固有窠臼与传统模式,对中国平民百姓喜爱、中国历史悠久的通俗文学,给予了高度的重视与研究,他的研究成果为中国近现代文学史填补了空白。

范伯群先生在收到我寄去的报纸后,给我打来电话,并就通俗文学的研究又交换了意见。我从他热情洋溢的谈话中受到了鼓励,他说,中国通俗文学的研究,还刚刚开了头,还有许多重头戏在后头。

果然,到了2013年春天,年满82岁的范伯群先生给我寄来一篇稿子,题目是《填平雅俗鸿沟》。此文是范伯群先生对于自己30年来从事文学研究成果的总结,他说早在80年代初,中国社科院文学所就分配给苏州大学一个任务,编一本《鸳鸯蝴蝶派文学资料》,为了对近现代文学中的通俗文学作一个严肃的学术考证,他花30年时间,完成了一部《中国近现代通俗文学史》。范伯群在文中指出:“曾被称为‘鸳鸯蝴蝶派’的通俗文学,并不是中国现代文学中的‘陪客’与‘附庸’,它与精英文学组成了中国近现代文学的雅俗两翼。”他还说,将市民文学命名为“鸳鸯蝴蝶派”,这其实是一种蔑称。范伯群先生将自己治学的三部曲“起步”、“转移”与“回归”归结为 “填平雅俗鸿沟”的治学理念。这篇文章观点大胆犀利,在《新民晚报》发表后,在学术界曾引起轰动,范伯群致力于中国俗文学的研究,确实不同凡响,令人佩服。

眼睛一眨,五年又过去了,一向身体很好的范伯群先生遽然去世,我谨以此文哀悼他的仙逝,并为他在中国通俗文学研究上做出的杰出成果表示尊敬与怀念。