借力《阅读记录卡》提升前写作素养

赵文卿

(杭州市拱墅区职业高级中学 浙江杭州 310015)

会阅读的人未必会写作,而会写作的人必然会阅读,这种现象在中职学生群体中普遍存在,当然,在这个群体中存在的更普遍的现象是:既不会阅读,也不会写作。学生的课外阅读量少质差,写作水平停留在初中阶段,有比较明显的应试印记,大部分学生害怕写作、从内心抵制写作。为什么从小学开始学习写作的各种手法各种技能,若干年后仍然有不少学生无法“笑对”写作?怎样联结课外阅读和写作两种行为,提升阅读的质量,使其服务于学生的写作呢?笔者及同仁在教学实践中试图以“阅读记录卡(阅读笔记)”的形式,从前写作素养的角度来关照这两个问题。

一、探源

提到写作,人们常常想起的是各种写作技巧、写作方法以及令人痛苦的写作过程。写作究竟是什么呢?在这个问题上,笔者比较认同李华贵的观点:写作不仅仅是一种“文字组合”的行动,也不仅仅是用语言文字的手段对客观事物作能动反映的活动,“它是写作主体的文化素养、道德修养、政治态度、写作习惯和写作技能等因素相互作用,以生产合格的‘文章’产品为目标的一种行为过程”。在他看来,写作是一个系统工程,是由“前写作”、“写作准备”、“写作实施”三大子系统构成的。以往对写作行为的研究大多侧重于“写作准备”、“写作实施”两方面,而很少提及“前写作”的作用,李华贵认为“前写作”——写作主体的知识建构、心灵塑造、审美能力以及形象思维、逻辑思维能力等,是直接作用于“写作准备活动”(包括感受观察、调查采访、积累提炼、想象运思等)的,而“写作准备”的情况又直接影响“写作实施”阶段的优劣成败,“主体的‘前写作’定势,极大的影响着他在写作准备活动中的心理趋向和决定着他运思的优劣”,也“直接作用于‘写作实施’阶段的具体的行文过程”。现行的写作教学研究侧重写作技巧和典范的语言句式的学习,却忽略了写作之源——个人的前写作修养的培育,光学习技巧和方法能从根本上解决写作的问题吗?答案显然是否定的。因为,主体写作之“源”尚未有效形成,“流”自然难成浩荡之势了。袁枚有云:“性情者,源也;词藻者,流也。”(《小仓山房文集·陶怡云诗集》)如果主体的“源”资源丰富,蕴含深长,何愁行文、表现的“流”之不够汪洋恣肆呢?

对“写作”的全面认识,尤其是“前写作”的再认识,可以帮助我们突破中职写作教学的瓶颈。在笔者看来,当下最重要的就是如何提高写作主体的“前写作”修养问题。对于修养或说教养,即精神和心灵的完善的追求,赫尔曼·黑塞认为最重要的获得途径之一,就是“逐渐地熟悉掌握各国的作家和思想家的作品,以及他们在作品中留给我们的思想、经验、象征、幻象和理想的巨大财富。”谢冕也谈到读书人是幸福人,“因为他除了拥有现实的世界之外,还有另一个更为浩瀚,也更为丰富的世界。”通过读书,人能进入不同时空,进入诸多他人的世界。读书不仅增广人的知识,更重要的在于精神的感化和陶冶。通过阅读,通过接触经典书籍,让更多的写作主体在拥有人类先进思想、开阔视野、深邃思考的书籍中汲取营养,陶冶性情,寻找正确的价值观,打通心灵世界与现实世界的屏障,找到自我表达的途径和方式。

二、实施

结合当前学生的写作困境以及写作理论的认识,笔者及同仁尝试用《阅读记录卡》的方式来帮助学生走出困境。笔者布置所任教的三个班级每一位学生每个月利用课外时间看一本经典作品,可以是教材中重点篇目同一作者的不同作品(或完整作品),可以是同一主题的不同作家的作品,还可以是同一文体的不同作家的作品,当然也可以是自主选择的其他经典作品。阅读时,要做好相应记录。第一学年提供指定的记录本,内容既有摘录,也有概括以及自我感悟。(如图1)

图1

这份阅读记录卡,以表格的形式呈现学生阅读过程中对信息的搜集、筛选及思考。作品题目、作者姓名、国别(或朝代)、出版单位是可以从书籍的封面、扉页、封底等处直接获取的信息;阅读时间、阅读页数可以记录学生的阅读行为过程;词语及精彩片段的摘抄能考察学生的文学审美能力,更可以帮助他们积累写作的语言素材;对文章内容的概括及判断、分类,则锻炼了学生对文本的概括提炼能力和逻辑思维能力;“发现”一栏既可以写困惑——学生尚未理解的或是阅读中遇到的障碍,也可以写反差——与以往阅读经验有差异的,还可以写问题——自我探究时的思考,只要是阅读中的感受、感悟,都可以记录下来。这份记录卡一方面是学生阅读过程的记载,另一方面也是学生阅读过程的指导——读什么、怎么读。此项作业每月定期检查,期末则统一评比。

考虑到起始阶段当以激发兴趣为主,侧重习惯养成,因而自我感悟(或发现、疑惑、问题等)部分要求并不高,有话可写并且写完整即可。比如有学生在看了沈从文的中篇小说《边城》(节选)后写到:

我很喜欢作者笔下的茶峒,因为那是一个如陶渊明所述的桃花源,不沾染一丝人性的“恶”。人们的淳朴,不带有任何“算计”,让人过得舒心。我也希望现在的社会,不要让“利益原则高于道德原则”。(余方婷)

寥寥数语,却真实地道出了这位学生对《边城》一文的阅读发现与自我理解。

为了帮助学生更好地选择经典作品,理解何谓“经典”,笔者特别向学生介绍了意大利作家伊塔洛·卡尔维诺的《为什么读经典》一文,借助该文中提出的十四条关于“经典”的定义,告诉学生阅读经典的类似感受,以便他们将来能自行判断并选择真正优秀的经典作品。除了逐条介绍、分析外,笔者还请学生在阅读这篇文章时做好批注,记录当下对某观点、某句、甚至某个词的感受,对照平时的阅读进行反思,进一步提升对经典作品的敏感性,无形中将阅读经典内化为一种自我意识。学生写道:

为什么读经典?

卡尔维诺黄灿然 译

让我们先提出一些定义。

(1)经典作品是那些你经常听人家说“我正在重读……”而不是“我正在读……”的书。

[我理解第一条定义,一本好书不光是去读过,而是读又再读,只有经得起反复阅读并且能重新领悟的书才是一本经典的书。——杨也]

[每个人在不同时间,读同一本书的感受是不同的,甚至经历过一些事后,在阅读同一本书的感受也是不同的。——余方婷]

[当成年时,我们中拥有完整的思考模式,我们会因为自己独立发现的细节所感动,像永未打开的宝藏,会因无意间的思维碰撞所开心,像英雄所见略同的侠胆柔肠——孙梦雪]

……

(黑体字为卡尔维诺原话,楷体字为学生批注。)

在学生的批注中可以看出,对于卡尔维诺提出的关于“经典”作品的定义,他们已经有了自己的认识,既有理解,也有不解,甚至质疑,在组织语言表达自己的感受时,无疑又对文本有了更透彻的认识。

在这个普及定义的过程中,笔者和同仁也尝试了一种新型的写作方式,即以《我的经典定义及阅读经验》为题,借助“我 (认可、赞成、欣赏……)第 种定义,在阅读中,我的确有这样一种经验感受。那次,我读《 》(以下文字请结合文本撰写)”模式,让学生联系自己的阅读经验,加深对“经典”定义的理解。学生在认真、反复研读《为什么读经典》一文后,联系到以往的阅读经验,写下了不少真实的感受。例如某同学这样写道:

我赞成第四种定义(一部经典作品是一本每次重读都好像初读那样带来发现的书),在阅读中,我的确有这样一种经验感受。那次,我读《窗边的小豆豆》,不可否认,我带着任务的心态,在书架上搜索着“道具”却再次沉入了“巴学园”这个我心中的桃花源。读得并不顺利,总是断断续续的,试着回想以前读到这里时有什么感觉。很遗憾,以前的我只是“看”了这本书,或许是长大了,有了自己的想法,所以再读时,感触很深。……说心里话,我很羡慕小豆豆,羡慕她有一个有耐心听她讲四个小时不打断她、也不困的老师,羡慕她有一个宽厚仁慈的妈妈,羡慕她曾在“巴学园”就读从而获得了自尊与自信。自尊和自信养成的第一步就是把自己当成普通人来看待,……

可以看出,这位学生已经不止一次阅读《窗边的小豆豆》,当她再次重读这本书时,内心感受跟过去已然不同,从以往关注故事情节到关注故事背后的深刻意义以及与自身生活经验的联系,用文字很真实地记录下来,并且表达了对卡尔维诺有关经典定义的理解。这样的阅读,是一次读到内心深处又能外化于形的过程,是真正的自我表达,已然接近写作的理想境界。

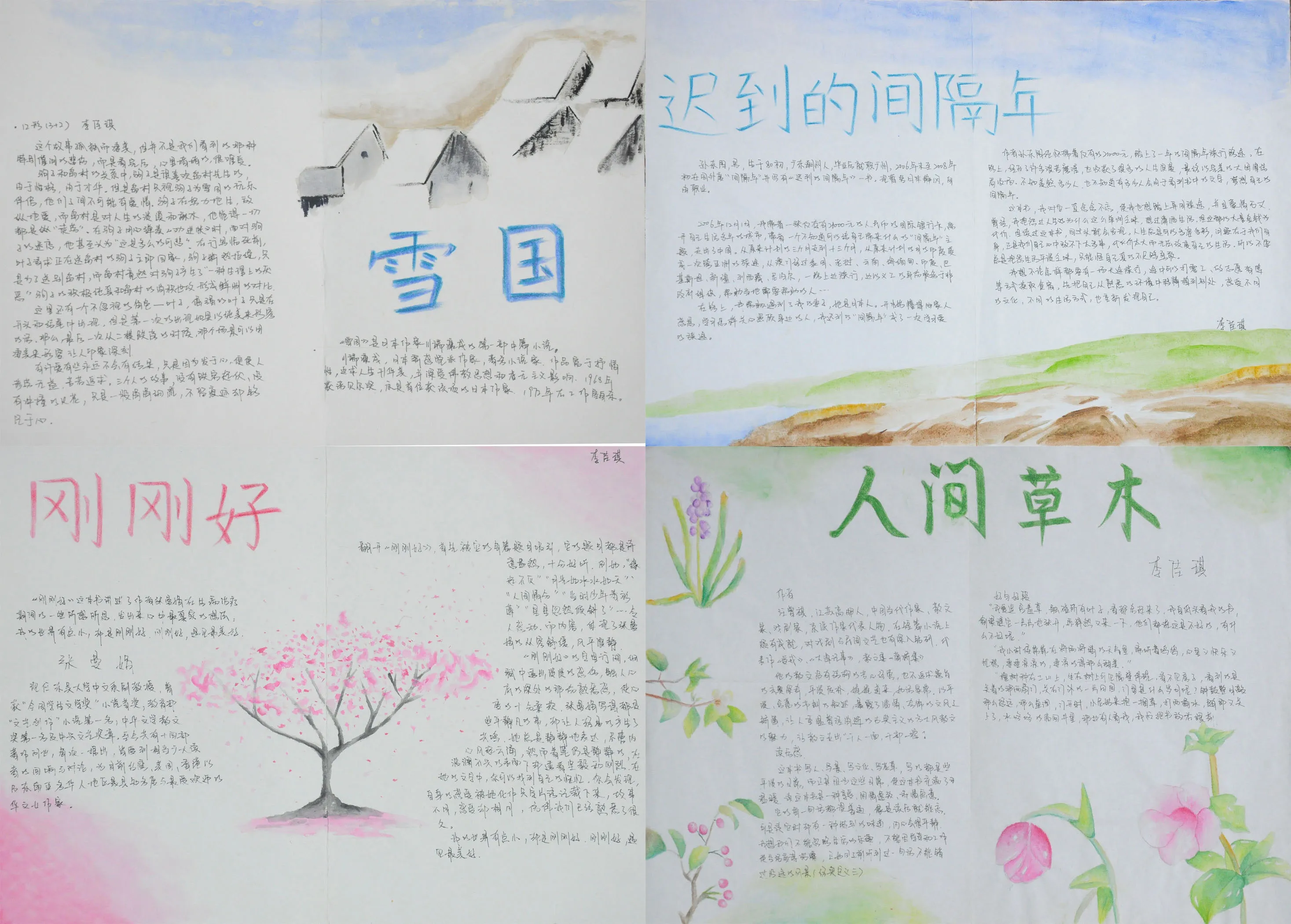

第二学年,阅读记录卡的制作有了新版本、新要求。笔者不再发放指定的阅读记录卡,只发给学生白纸,由学生自我选择、编辑内容,自行设计版面,特别提出自我感悟部分所占比例应当有所提高,不低于40%。设计权下放后,学生的作品呈现出个性化多样化特点,在抓住记录重点的同时,学生发挥创意,自由排版,并用色彩、图画来妆点记录卡,与内容相得益彰,更好地展现了对所读经典美的理解。

如图2学生的作品,绘图、排版、文字内容均为原创,学生俨然成为一名眼光独到的编辑者,既摘录了有关作者与作品的信息,又抒写了自己的阅读感受,并将文字与绘画巧妙的结合在一起,令作品生动鲜活,文字中似有美景,画面里仿佛蕴藏深意,格调清新淡雅,体现出学生独特的审美趣味。

图2

在两年的《阅读记录卡》制作中,大部分学生至少读过8本经典作品(或节选),涉及到的有朱自清、沈从文、老舍、汪曾祺、朱光潜、莫言、史铁生、王小波、海明威、川端康成、莫泊桑等中外名家,不仅积累了优美的词句,了解了作家作品和生平,更重要的是在阅读中品味到优秀的精神食粮,认识到另一种生活的可能以及高尚的人格,并且引起了内心深处的共鸣,而在用文字表达这种共鸣时,也梳理了自己的精神世界,使之更纯净、向善。前面那位写阅读《边城》后感想的学生,一年后读到汪曾祺的小说《受戒》时这样写到:

第一次听到“受戒”一词时,想到的便是佛教中的一个仪式。但看了汪曾祺老先生的文章,又有了新一层的理解。

我印象中的和尚,不吃肉、不结婚,可文中的和尚不仅吃肉,甚至还娶媳妇,这让我初读时很不理解。看完文章后,又觉得“受戒”与文本好似没有大关系,“受戒”本是佛教用语,而文中却讲述了一对情侣的相识相爱,这让我更加不能理解文章到底要讲述什么。却又觉得与沈从文笔下的《边城》有些相似,讲得都是一个如桃花源的地方,那么令人向往。庵赵庄和茶峒有着浓郁的乡土风情,英子与翠翠都是那样美丽天真、心灵纯净,不同的是身世与爱情。

作者说过:“我写《受戒》,主要想说明人是不能受压抑的,反而应当发掘人身上美的、诗意的东西,肯定人的价值。我写了人性的解放。”看到这些,我才明白,“受戒”不仅仅只是在头上烫疤,更重要的是让人们知道,人性的善良,人性的纯真,就像小英子一样,就如翠翠一样,心灵纯净又美好,不沾染任何灰尘。人性中固然有欲望和索取,但同时更有最简单的付出和给予。(余方婷)

经过一年多的阅读积累和练笔,该学生对于经典作品有了自己独到的审美视角,善于撷取那些最能打动人心的情节内容,借以表达自身情感和感悟,笔调更显成熟,初现个性化的简洁明练的写作风格。

《阅读记录卡》的制作过程是一个开放心灵的过程,在阅读书目的大范围下,学生根据自己的喜好,参照卡尔维诺关于经典作品的定义,自由但不是无目的的选择经典书籍,在开放的情境下自由抒写心得体会。这种以课外自主阅读促进写作的方式,在课时有限的条件下,有效地促成学生“前写作”素养的形成,为“写作准备”和“写作实施”的开展打下了基础。

三、反思

在对我校2015届学生进行抽样调查时,统计数据显示,在经过这两年的学习后,有44.4%的学生喜欢写作,比进入高中前的40.7%上升了3.7个百分比。

虽然表示不喜欢写作的学生依然超过一半,但客观来说,能提升3.7%也是一种不小的成绩,毕竟写作水平的提高不是短期内就能实现的。

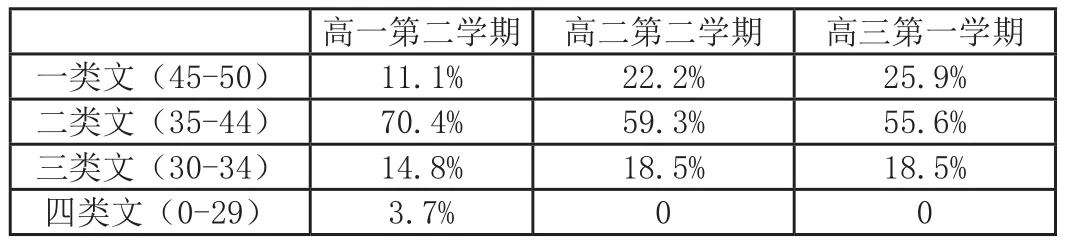

从写作成绩上看,在该届学生中抽取27名学生作为样本,以这些学生高一第二学期一次考试作文为前测,高二第二学期的期中考试作文为中期数据,高三上学期第一次考试作文为后测,我们看到在四个类别的作文分布上,前后有着明显变化(满分为50分)。

高一第二学期高二第二学期高三第一学期一类文(45-50)11.1%22.2%25.9%二类文(35-44)70.4%59.3%55.6%三类文(30-34)14.8%18.5%18.5%四类文(0-29)3.7%0 0

与前测相比,在一年多的写作教学影响下,一类文的增加幅度是最快的,增幅在14.8%,三类文提高了约4个百分点后一直保持稳定状态,而四类文的比率则变得微乎其微。

同时,通过调查我们获知,有7.4%的学生认为《阅读记录卡》对提升写作有很大帮助,有55.6%的学生认为有一定帮助,共计63%的学生认识到课外阅读对提升写作的积极作用。阅读时的思考与记录都是写作思维的一种训练,而名家作品因其文字洗练、思想深邃而成为学生写作的典范。

两年的实践中,学生不仅扩大了课外阅读量,提高自身的阅读兴趣,一定程度上积累了写作素材,而且在阅读中的原始体验也获得充分的尊重,即便是只言片语,也是学生阅读时的真实感受。学生在评价作品或质疑作品的过程中明确了自身的读者身份,即不再是纯粹的接受者,而是通过解读和作者一起再创作品的参与者。从《阅读记录卡》的形式发展上来说,学生从统一的模式化记录到颇具个性的自主设计,从简单的摘记式向复杂的创作式发展,从阅读作品到构思版面,从吸收他人精华到表现自我心得,将思维的碎片编织成完整的作品,充分展现了学生思维向整体化、系统化发展的特点。所有这些,都表明学生前写作素养的有效提升。

如今,又是新学期开学,面对新的面孔和一段即将开始的教学新旅程,笔者和同仁们仍在思考着同样的问题:如何让学生不再害怕作文?如何在阅读中提升写作?前期的实践依然有许多不足、有待改进之处,表现在:

其一,记录卡的制作并没有关注整个前写作阶段,除了阅读量、阅读兴趣及素材,我们还能挖掘更多的内容,还可以有更多的作为。

第二,虽然大部分学生参与了记录卡的制作,但仍有不小比例的学生并没有认真研读作品,只是作为任务随便应付,特别是课外阅读的环境得不到保障,很多学生只是通过网络读读梗概或片段,因而,提供适当的阅读环境,保障阅读质量也是应当考虑的因素。

第三,学生做了两年的摘录工作,但摘录所得似乎很难有后续的使用机会,今后可以针对摘录内容设计相关作业或教学活动,使这项活动更具有使用价值和现实意义。

阅读与写作,是交流的主要形式,也是贯穿人一生的活动。通过《阅读记录卡》联结阅读与写作,着力于前写作素养的提升,这将是一项值得我们为之付出努力的长期工作。