不同rt-PA静脉溶栓时间对急性脑梗死合并房颤患者早期疗效及远期预后影响的比较

余国鹏

急性脑梗死是指脑部突然出现供血障碍,导致脑组织缺血、缺氧坏死,具有起病急、进展快、致残率及致死率均高的特点,发病率占脑梗死的80%[1]。若合并高血压、糖尿病、高脂血症等高危因素的急性脑梗死患者,出现房颤的风险是其他普通患者的5倍[2]。重组组织型纤溶酶原激活剂(recombinant tissue plasminogen activator,rt-PA)是目前治疗急性脑梗死合并房颤的主要手段,而溶栓时间窗显著影响rt-PA静脉溶栓的治疗效果[3]。本文通过回顾性分析25例于4.5h内行rt-PA静脉溶栓治疗的急性脑梗死合并房颤患者的临床资料,分析不同rt-PA静脉溶栓时间对急性脑梗死合并房颤患者早期疗效及远期预后的影响,为临床提供指导。

1 临床资料

1.1一般资料 选取本院2016年1月—12月收治的于4.5h内行rt-PA静脉溶栓治疗的急性脑梗死合并房颤患者25例为研究对象。按照发病至溶栓时间的长短分为两组。治疗组13例,男7例,女6例,平均年龄(72.2±8.1)岁,平均溶栓时(4.2±0.3)h;既往有高血压9例,糖尿病3例,冠心病8例;入院平均收缩压(139.3±35.7)mmHg,平均舒张压(88.2±15.4)mmHg,血小板(178.3±39.5)×109/L。对照组 12 例,男7例,女 5例,平均年龄(70.2±11.5)岁,平均溶栓时间(1.3±0.5)h;既往有高血压9例,糖尿病4例,冠心病7 例;入院平均收缩压(148.2±33.5)mmHg,平均舒张压(90.3±22.8)mmHg,血小板(184.1±36.2)×109/L。两组患者除溶栓时间外其余一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入标准 (1)所有患者均经临床确诊为急性脑梗死,符合全国第四届脑血管病学术会议修订的诊断标准[4],经CT或MRI证实,均为首次发病,发病时间不超过4.5h;(2)既往有房颤病史,或此次发病合并房颤,心电图显示各导联上窦性P波消失,出现心房颤动波(f波),频率为 350~600次/min,R-R 间期绝对不整齐[5];(3)全部患者血小板均≥100×109/L,血糖≥2.7mmol/L,收缩压≤180mmHg或舒张压≤110mmHg;(4)排除既往有颅内出血史、颅脑外伤史、心肌梗死及脑梗死患者;(5)排除近两周内进行过外科手术的患者及孕妇;(6)排除患有其他严重性基础疾病患者;(7)所有患者近2天内未接受过肝素抗凝治疗;(8)所有患者及其家属均签署知情同意书,同意参加本次研究。

2 方法

2.1治疗方法 对所有患者进行0.1总剂量rt-PA(德国勃林格殷格翰制药有限公司,批号S20110051)缓慢静脉注射,注射时长约为1min,同时予0.9总剂量rt-PA静脉滴注,rt-PA总剂量=0.9mg×患者体质量,总剂量<90mg。治疗组溶栓时间为发病后3~4.5h,对照组溶栓时间为发病后3h内。治疗过程中采用脑部CT检查排除患者颅内出血,治疗24h后常规予降脂、护脑、抗凝治疗。

2.2观察指标 (1)颅内出血转化[6]:出血性脑梗死型(仅梗死灶片状或点状出血不伴占位效应)、脑实质出血型(脑内血肿形成且伴占位效应)、症状性颅内出血型(颅内出血,神经功能障碍),计算各型颅脑出血的转化率;(2)神经功能[7]:比较患者溶栓前及溶栓后24h、7d的美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分。

2.3统计学方法 应用SPSS18.0统计软件,计量资料以(x±s) 表示,行t检验,计数资料行 χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

3.1疗效标准[7]早期疗效:有效为治疗24h、7d NIHSS评分为0~1分。远期疗效:选用90d mRS进行评价,分为3个等级,远期预后良好(0~2分),远期预后不良(3~5分),死亡(6分)。

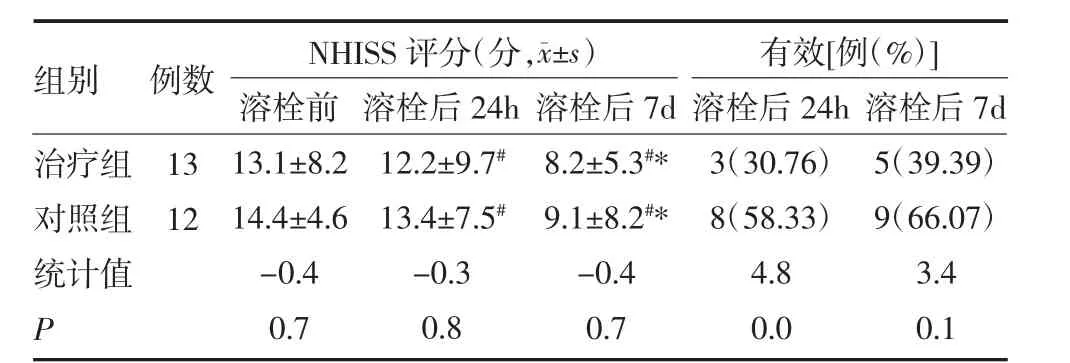

3.2早期疗效 溶栓后24h、7d两组患者的NHISS评分和溶栓后7d的疗效比较,差异均无统计学意义(P>0.05);溶栓后7d两组患者的NHISS评分较溶栓后24h均有显著下降,差异有统计学意义(t=2.2,2.0,P<0.05);对照组溶栓后24h有效率明显高于治疗组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

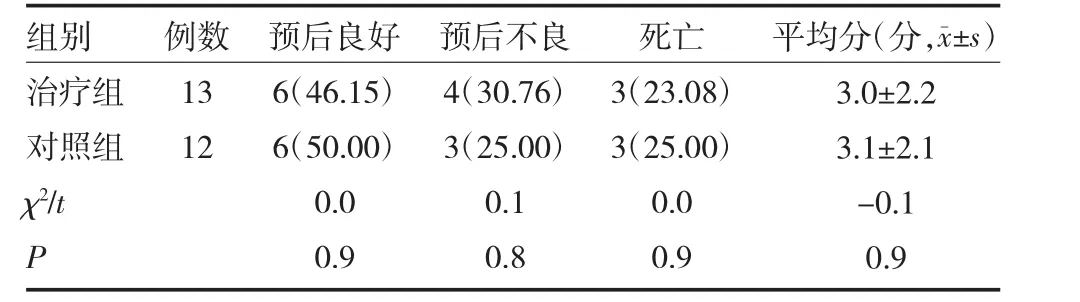

3.3远期预后 两组患者远期疗效比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示两组患者预后相当,见表2。

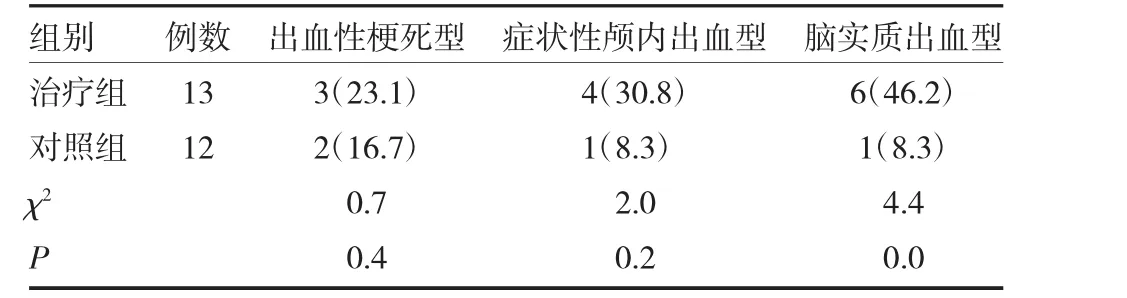

3.4颅内出血转化情况 治疗组患者的脑实质出血型转化率为46.2%,远高于对照组8.3%的转化率,差异有统计学意义(P<0.05),两组患者的出血性脑梗死型和症状性颅内出血型的转化率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表 3。

表1 两组急性脑梗死合并房颤患者溶栓后24h、7d的NHISS评分和疗效比较

表2 两组急性脑梗死合并房颤患者远期颈后及90d mRs评分比较[例(%)]

表3 两组急性脑梗死合并房颤患者颅内出血转化情况比较[例(%)]

4 讨论

房颤是临床常见的心律失常疾病,与急性脑梗死的预后存在密切关联。Ikeda等[8]研究表明,急性脑梗死合并房颤患者的脑神经功能受损比无房颤的急性脑梗死患者更严重,梗死的面积更大,脑出血的转化率也更高,说明房颤会造成急性脑梗死患者预后不良。有资料[9-10]表明,合并房颤的的急性脑梗死患者1个月内的死亡率是无房颤患者的2倍,一年后的死亡率更超过35%,分析表明,这是由于合并房颤的急性脑梗死患者起病相对急骤,出现动脉栓塞尤其是大脑中动脉栓塞的风险更大,因而更易造成脑部大面积梗死,而大面积的脑梗死是诱发脑出血转化的重要因素,从而造成极高的病死率及致残率。

随着基因重组技术的发展,rt-PA静脉溶栓治疗被广泛用于急性脑梗死合并房颤,也是目前临床上最常用的最有效的的治疗方式。国外研究[11]显示,rt-PA静脉溶栓治疗合并房颤的急性脑梗死患者的预后良好率达到39.8%,病死率仅为22.6%。而郭舜源等[12]研究结果也表明,使用rt-PA静脉溶栓治疗急性脑梗死合并心房颤动的预后良好比例与非房颤的急性脑梗死患者相当,NISSH评分较溶栓前显著降低,说明rt-PA静脉溶栓治疗对伴房颤的急性脑梗死患者安全有效。本研究结果表明,25例合并房颤的急性脑梗死患者经rt-PA静脉溶栓治疗后,神经功能较溶栓前均有明显改善(P<0.05)。rt-PA作为一种糖蛋白,可以激活体内的纤维蛋白酶,使其转化为纤维蛋白,从而减轻出血的风险,降低全身血管弥漫性出血发生的可能性。

rt-PA静脉溶栓的治疗效果与溶栓空窗期存在关联,目前国内外普遍认同的溶栓时间窗可到4.5h[13]。关于rt-PA静脉溶栓治疗3h内的疗效和安全性得到广泛验证和肯定,但3~4.5h溶栓时间窗内rt-PA静脉溶栓治疗的安全性和可靠性却少见报道[14-15]。本研究结果表明,溶栓时间窗<3h的房颤伴急性脑梗死患者的溶栓后24h的疗效比溶栓时间窗为3~4.5h的患者更好(P<0.05),其神经功能明显恢复,说明3h内的rt-PA静脉溶栓治疗有利于急性脑梗死合并房颤患者短期神经功能的显著改善。这可能是由于rt-PA的调高栓子的溶解效力,有利于早期血管再通造成的。同时本研究结果还表明,溶栓时间窗为3~4.5h合并房颤的急性脑梗死患者,溶栓后7d和24h NHISS也较溶栓前明显改善(P<0.05),其溶栓后7d的疗效与对照组无明显差异(P>0.05),溶栓后24h及7d的神经功能比较无明显差异(P>0.05),这可能与治疗组患者脑实质出血提高神经功能缺损评分有关。此外本研究结果还显示,两组患者的远期预后效果相当,表明溶栓时间窗为3~4.5h的rt-PA静脉溶栓治疗疗效和安全性值得肯定。

颅内出血是静脉溶栓治疗常见的严重并发症,这与房颤更易形成较大的陈旧性栓子,增加脑出血转化的可能性相关[16]。目前认为合并占位效应的症状性颅内出血会加重患者神经功能的恶化,造成远期预后不良,而无症状性的颅内出血对急性脑梗死患者的疗效及预后影响有限[17]。本研究结果表明,3.0h~4.5h内行rt-PA静脉溶栓治疗的患者出现脑实质出血型转化的风险明显升高(P<0.05),但其症状性颅内出血的几率并未增加,这可能是溶栓时间窗增加导致严重低灌注体积扩大。

综上所述,笔者认为溶栓时间窗<3h的rt-PA静脉溶栓治疗有利于急性脑梗死合并房颤患者的短期神经功能的改善,而3~4.5h内进行rt-PA静脉溶栓治疗虽然会增加其脑实质出血的风险,但不对症状性颅内出血造成影响,其疗效及安全性值得肯定。但有资料称房颤栓子引起的脑梗死,其溶栓效果不显著,因此应针对患者的个人情况,秉持“时间就是大脑”的基本原则选择合适的治疗方式,不应一味选择溶栓治疗。

[1]朱润秀,袁军,李攀,等.急性脑梗死静脉溶栓后脑出血转化的相关因素分析[J].北京医学,2016,38(5):429-432.

[2]李莎莎,陈会生.血尿素氮/肌酐比值和尿比重与急性脑梗死静脉溶栓预后的相关性研究[J].解放军医药杂志,2016,28(3):22-25.

[3]Strbian D,Mustanoja S,Pekkola J,et al.Intravenous alteplase versus rescue endovascular procedure in patients with proximal middle cerebral artery occlusion[J].Int J Stroke,2015,10(2):188-193.

[4]景坚,徐亮,李军,等.重组组织型纤溶酶原激活剂对伴心房颤动急性脑梗死患者的疗效[J].中华老年心脑血管病杂志,2014,16(3):227-229.

[5]赵利群,李旭光,谢力俊,等.血管紧张素Ⅱ和醛固酮对原发性高血压患者心房颤动的诊断价值[J].上海交通大学学报(医学版),2016,36(12):1732-1735.

[6]张立红,彭道勇,李迪,等.老年缺血性脑卒中发病4.5 h内患者重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗转归不良的危险因素[J].中国老年学杂志,2014,34(23):6549-6551.

[7]余辉云,向入平,万燕,等.尿激酶静脉溶栓治疗脑梗死对神经功能缺损及血清金属基质蛋白酶9浓度的影响[J].中国医师杂志,2013,15(3):334-337.

[8]Ikeda H,Enatsu R,Yamana N,et al.Multiple extra-ischemic hemorrhages following intravenous thrombolysis in a patient with Trousseau syndrome:case study[J].Springerplus,2015,27(4):141.

[9]徐伟锋.急性脑梗死患者同型半胱氨酸、脂蛋白(a)和超敏C反应蛋白检测的临床意义[J].浙江中西医结合杂志,2014,24(9):790-791.

[10]金鑫,章正祥,孔敏露,等.C-反应蛋白与脑梗死急性期神经功能缺损及预后的相关性[J].浙江中西医结合杂志,2014,24(3):227-229.

[11] van Hooff RJ,Nieboer K,De Smedt A,et al.Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke in apatient treated with rivaroxaban[J].Clin Neurol Neurosurg,2014,10(6)122:133-134.

[12]郭舜源,陈波,史宗杰,等.伴心房颤动的急性脑梗死患者静脉溶栓的疗效[J].中华急诊医学杂志,2014,23(12):1314-1318.

[13]李敏,黎红华,骆文静,等.脑梗死静脉溶栓后出血转化的危险因素及预后[J].神经损伤与功能重建,2015,(6):484-487.

[14]王欢,李玮,刘承春,等.脑梗死静脉溶栓后24h内选择性双联抗血小板治疗的安全性观察[J].中国卒中杂志,2014,9(10):831-836.

[15]赵伟.急性缺血性脑卒中并心房颤动患者静脉溶栓治疗后出血转化的危险因素研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2015,23(12):12-15

[16]Ishihara H,Torii H,Imoto H,et al.Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator in a stroke patient treated with rivaroxaban[J].J Stroke Cerebrovasc Dis,2014,23(10):e457-459.

[17]毕茂芳,李美英.心房颤动合并脑梗死的影响因素研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2016,24(5):26-30.