土壤中棉花黄萎病菌微菌核的定量检测*

罗舒文,刘 龙,刘 政,任毓忠*,李国英

(石河子大学农学院/新疆绿洲农业病虫害治理与植保资源利用自治区高校重点实验室,新疆 石河子832003;2新疆农垦科学院棉花研究所/农业部西北内陆区棉花生物学与遗传育种重点实验室)

棉花黄萎病是典型的土传病害,属于维管束的系统性真菌病害,给棉花产业造成了严重的影响[1]。引起我国棉花发生黄萎病害的病原菌为大丽轮枝菌(Verticillium dahliae kleb)[2]。根据棉花黄萎病菌的致病型,一般可将其划分为落叶型和非落叶型2种致病型[3]。研究发现,落叶型菌系的致病性强于非落叶型菌系,棉田土壤中棉花黄萎病菌数量的多少与棉花黄萎病的发生、发展及危害程度密切相关。微菌核(microsclerotia)是黄萎病的主要初侵染来源,也是大丽轮枝菌在土壤中主要的休眠结构,其数量及存活状态决定着黄萎病的发生严重程度。大丽轮枝菌的微菌核是由单根或多根分生菌丝的分隔膨大、胞壁加厚并经过高度黑化形成典型的微菌核[4]。土壤中微菌核的数量对棉花黄萎病的动态发生、流行、传播起着至关重要的作用[5],因此,定量土壤中棉花黄萎病微菌核的密度对指导棉花黄萎病害的预测预报及防护有着重要作用。本试验利用选择性培养基检测土壤中的棉花黄萎病菌微菌核在空间动态分布上的特点以及通过棉花的不同生育期来检测微菌核的数量变化,从而明确土壤中微菌核的季节变化情况与田间的棉花黄萎病病害发生是否具有相关性。

1 材料与方法

1.1 试验地点

本试验在石河子大学农学院实验站棉花黄萎病病圃中进行,该病圃已建成18年,病圃黄萎病发病均匀一致。

1.2 土壤样品的采集和处理

供试病田土壤样品于2014年、2015年和2017年采集于石河子大学实验站病圃,分别采集棉花生育期的前期 (4月中旬或者播种前)、苗期 (5月中旬)、蕾期(6月中旬)、花铃期(7月中旬)、吐絮初期(8月份)、吐絮期(9月中旬)和棉花收获后期(10月中下旬)土壤土样。于田间随机取5个点,每个点在不同土层 (0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm、40~60 cm)用取土器取土壤样本装入无菌密封袋中,充分混匀后作为一个分析土样。田间带菌土壤收集后于室温自然风干3周(杀死菌丝和孢子),使含水量在10%左右,用灭菌研磨钵将土壤充分混匀研磨,然后过2 mm孔径细筛,去除植物残体杂质,收集通过筛孔的土样,装入无菌密封袋中,4℃保存待用。

1.3 土壤中微菌核的检测

土壤微菌核定量测定采用选择性培养基法,用大丽轮枝菌选择性培养基(MSEA),即2 g NaNO3、1 g KH2PO4、0.5 g MgSO4·7H2O、0.5 g KCl、0.01 g FeSO4·7H2O、2g多聚半乳糖醛酸、1 mL tergitol NP10(Sigma,UK)和15 g琼脂(Fluka,UK)用蒸馏水定容至1 L,添加琼脂前用1mol/LKOH调pH值至6.4。高压灭菌后,待培养基冷却到55°C左右,添加10%体积过滤灭菌后的抗生素混合液(每10 mL含6 mg链霉素、6 mg氯霉素、6 mg金霉素和0.6 mg维生素H)。将病圃中采集的土壤按照不同年份、月份、不同土层(0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm、40~60 cm) 各称取1 g,均匀涂布在大丽轮枝菌选择性培养基(MSEA)上,每个处理3次重复,放入25℃培养箱中黑暗培养7 d。用流水冲洗去除表面的土壤颗粒后,用倒置显微镜观察整个培养基表面,计数平板上微菌核的数量,确定单位重量土壤中微菌核的数量。

表1 微菌核在土层中的垂直分布

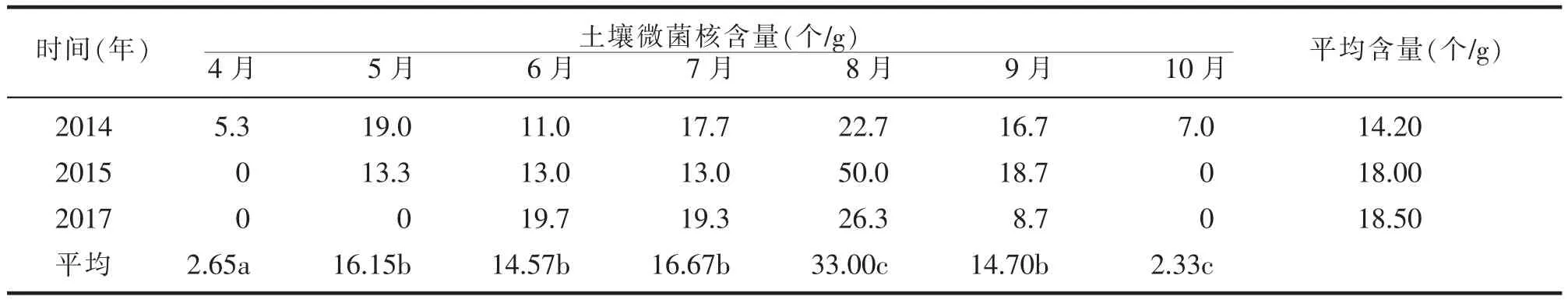

表2 微菌核在土壤中的季节动态

1.4 数据处理

采用SPSS软件进行方差分析(ANOVA)。各处理的平均值用Duncan进行组间差异显著性比较。

2 结果与分析

2.1 微菌核在土层中的垂直分布

表1结果表明,棉花黄萎病菌微菌核在棉田耕作层中垂直分布是不均匀的。微菌核主要分布在0~20 cm的土层中,20~40 cm的土层中微菌核数量相对较少,40 cm以下的土层中微菌核数量很少。检测显示,在10~20 cm土层中,微菌核分布最多,平均含量为21.41个/g,占总数的39.55%;0~10 cm土层中,平均含量为16.48个/g,占总数的30.44%;在20~40 cm土层中,微菌核数量逐渐减少,平均含量为11.30个/g,占总数的20.87%;在40~60 cm土层中,微菌核数量很少,平均含量为4.95个/g,占总数的9.14%。即随着取土深度的增加,微菌核数量逐渐减少。

2.2 土壤中微菌核的季节变化动态

棉田土壤中微菌核的动态变化情况结果见表2和图1,以10~20 cm土层的微菌核数量为例,在棉花生长季节,土壤中微菌核数量与棉花的生长阶段具有一定相关性。在4月棉花播种期间或播种前期,棉田土壤中的微菌核数量最低,仅为2.65个/g,棉花播种出苗后到开花期(5、6、7月)土壤中的微菌核数量快速增长,分别为16.15个/g、14.57个/g和16.67个/g;棉花结铃盛期土壤中微菌核数量达到最高峰,平均为33.00个/g;9~10月棉花吐絮和收获期微菌核数量又明显降低,为14.70个/g。表明土壤中棉花黄萎病菌微菌核数量随着棉花生育期的变化而呈现明显的规律性变化,从播种前土壤中数量较少,播种到开花前期病菌在土壤中不断累积和增加,到结铃盛期微菌核数量达到最高峰,棉花吐絮后病菌数量再次下降,之后进入休眠阶段。土壤中黄萎病菌微菌核的季节变化情况与田间的病害发生趋势完全一致。

图1 微菌核在土壤中的季节动态

3 结论与讨论

据马存[10]报道,我国北方棉区黄萎病的发展趋势呈现“马鞍形”,即刚开始的发病会较快,到7月下旬至8月上旬黄萎病病情发展较缓慢,随后发展又会增快,直到病情达到高峰期后逐渐趋于稳定,由于内地的气候四季分明,大多数年份棉花黄萎病会在棉花生长期出现2个高峰,但新疆棉区属于典型的大陆性气候,春季时间很短,6月上、中旬发病不久就进入夏季高温,病情发展因为高温而有所抑制,所以第一个高峰不明显或不出现,最终只有1个发病高峰。据贾涛等[11]报道,在土壤垂直分布中,棉花黄萎病菌主要分布于0~40 cm耕作层中,占总菌量的90%多,而40 cm以下土层中,仅占总菌量的10%。本实验通过选择性培养基法对石河子大学实验站病圃棉花不同时期的不同土层土壤中的微菌核进行了定量检测,5月份微菌核会小幅度增长1次,7月份土壤中的微菌核缓慢增长,8月份土壤中的微菌核达到最大值,与马存报道的黄萎病的流行特点基本一致,即7月下旬至8月上旬病情缓慢发展,8月中、下旬进入发病高峰期。大丽轮枝菌微菌核是通过在不良环境下所产生抵御不良环境的休眠结构,可以在无寄主的条件下在土壤中存活多年并且长期积累[12]。棉花黄萎病是维管束系统性全生育期病害,防治难度较大,到目前为止,没有特效的防治药剂[13]。这种病原菌长年存在于土壤中,简桂良[14]报道的文章表明,我们可以创造一个不利于病原菌生存的生态环境,利用一些具有竞争作用的微生物与它进行竞争生态位。

中外许多学者致力于研究微菌核数量检测的这项工作,目前,对土壤中微菌核数量检测的方法主要有选择性培养基计数法[15-18]、分子检测法[19-21]等。其中,选择性培养基计数法应用最为广泛。由于微菌核在土壤中分布不均会出现聚集现象,所以数据波动比较大,检测棉花黄萎病微菌核数量是一项重要的工作,并且通过大丽轮枝菌选择性培养基法对土壤中的微菌核定量检测,对黄萎病的预测及防治有着重要的作用。

[1]喻树迅,范术丽.我国棉花遗传育种进展与展望[J].棉花学报,2003,15(2):120-124.

[2]张绪振,张树琴,陈吉棣,等.我国棉花黄萎病菌“种”的鉴定[J].植物病理学报,1981,9(3):11.

[3]刘学堂,宋晓轩,郭金城.棉花黄萎病菌的研究及最新进展[J].棉花学报,1998,10(1):613.

[4]余真真.土壤棉花黄萎病菌微菌核分子定量检测技术研究[D].西北农林科技大学,2012.

[5]林玲,章如意,张昕.江苏省棉花黄萎病菌的培养特性及致病力分化监测[J].棉花学报,2012(3):199-206.

[6]吕金殿,杨家荣,吉冉中.棉田土壤黄萎病菌微菌核的研究[J].陕西农业科学,1990(2):4-5.

[7]魏峰.土壤中大丽轮枝菌定量流行学研究[D].西北农林科技大学,2016.

[8]姜占发,刘大群.棉花黄萎病菌鉴定技术现状及展望[J].河北农业大学报,2002,25(1):9-10.

[9]白应文.大丽轮枝菌微菌核生物学特性研究[D].西北农林科技大学,2011.

[10]马存.棉花枯萎病和黄萎病[M].北京:中国农业出版社,2007:61-106.

[11]贾涛,杨家荣.棉花黄萎病菌在土壤、植株微生态系中的分布[J].中国农学通报,2005,21(3):275-276.

[12]朱荷琴,宋晓轩,简桂良.棉花黄萎病菌致病力变异生理机制的初步研究[J].植物保护,2004,16(5):275-279.

[13]简桂良,卢美光,仇家山,等.棉花黄萎病防治策略[J].中国植保导刊,2004,24(4):30-31.

[14]简桂良,邹亚飞,马存.棉花黄萎病连年流行的原因及对策[J].中国棉花,2003,30(3):13-14.

[15]贾涛,杨家荣.一种简便分离土壤棉花黄萎病菌的选择性培养基[J].棉花学报,2015,17(3):151-154.

[16]蔡祖聪,黄新琦.土壤学不应忽视对作物土传病原微生物的研究[J].土壤学报,2016,53(2):305-310.

[17]吕金殿,杨家荣,吉冉中.土壤棉花黄萎病菌分离方法研究[J].植物病理学报,1989,19(1):52.

[18]夏正俊,顾本康,李经仪,等.土壤中棉花黄萎病菌分离法之一[J].江苏农业学报,1991,7(3):50-51.

[19]魏峰,余真真,商文静,等.土壤大丽轮枝菌微菌核的快速定量检测[J].植物病理学报,2013,43(5):449-457.

[20]张昕,简桂良,林玲,等.土壤中落叶型棉花黄萎病菌的分子检测方法[J].江苏农业学报,2011,27(5):990-995.

[21]高峰,刘培源,马江峰,等.土壤中棉花黄萎病菌快速检测技术研究[J].植物病理学报,2009,39(3):310-313.