福建峦大杉苗木质量分级研究

欧建德 康永武

(1. 明溪县林业局,福建 三明 365200;2. 沙县林业局,福建 三明 365500)

峦大杉 (Cunninghamiakonishii) 又名香杉[1-2],为杉科 (Taxodiaceae) 杉木属 (Cunninghamia) 的大乔木,为我国台湾特有种,原产于台湾中部、北部及东北部,其木材纹理直,结构细,心边材明显,芳香,是我国优良用材树种。峦大杉在福建等我国南方地区成功引种,并已在福建省内大规模育苗造林[2],但在因苗木质量评价标准与方法的缺失导致峦大杉人工造林成效不理想等问题。苗木培育与选择,直接关系到造林成效、收获周期与培育成本[3]。用规范化、统一的苗木质量标准来指导壮苗生产,可提高造林成活率与林木生长量[4-7],因此开展峦大杉苗木质量分级研究显得十分迫切。

鉴于当前国内有关苗木质量分级研究大多采用逐步聚类法[4,6-11]或平均值 ± 标准差法[12-15],且不同方法的分级结果往往差异较大。为此,在福建省内的代表性的4个峦大杉苗木产地进行采样,分别采用逐步聚类法和平均值 ± 标准差法进行1年生实生苗质量分级、制订标准,开展不同方法的各等级苗木造林试验,并进行质量分级与造林成效比较,以期优化福建省峦大杉的苗木质量与分级标准,为峦大杉培育提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 苗木来源与测定

在福建省闽西 (福建上杭)、闽中 (福建沙县、福建国有来舟林业试验场) 和闽东 (福建安溪) 的4个峦大杉育苗基地按照每个基地3个样方 (0.11 m2) 的标准,随机制取12个样方共计171株峦大杉苗木,逐株测量苗木地径、苗高、地上鲜质量、地下鲜质量,并计算总鲜质量、高径比。

1.2 苗木质量分级方法

1.2.1逐步聚类法

1) 数据标准化:将苗高、地径按Zi=(xi-xmin)/(xmax-xmin) 式计算标准化值,式中Zi为标准化值,xi为个体性状值,xmin为性状最小值,xmax为性状最大值。2) 初始化分级:计算性状标准化值和并按大小排序,在小群距离较明显地方,将群体划分为3群 (即3级) ,完成初始化分级[4,8-11]。3) 修改分级:按照初始分级结果,分别计算各级的性状标准化值的平均数作为该级的凝聚中心,计算个体与相邻凝聚中心的距离d,以距离凝聚中心的距离最近为标准,判定个体 归属 (最短距离法)[4,8-11]。每次修改后,如有变化,需按新的分级重新计算凝聚中心和距离。如此反复进行,直到完全没有变化。分级即结束。距离d按参考文献 [4] 的公式计算。4) 临界值确定:按参考文献 [4] 的方法,计算各级性状最后的凝聚中心,Ⅰ、Ⅱ级性状半径并在方格纸上确定性状下限值。5) 等级标准确定:将等级性状下限的性状标准化值换算为性状值,划分等级性状的标准[4,8-11]。

1.2.2平均值±标准差法

计算群体性状均值和标准差,按照平均值 + 标准差、平均值-标准差作为Ⅰ、Ⅱ级下限值[12-15]。

1.3 造林成活率试验设计

造林地设在福建省国有来舟林业试验场,武夷山向东延伸的支脉茫荡山的西北部,属中亚热带季风性气候,温暖湿润,年平均气温19.4 ℃,极端最高气温41.0 ℃,极端最低气温-6.5 ℃,无霜期290~310 d,年降雨量1 800 mm左右,年平均相对湿度80%以上。造林地土壤为山地红壤,土层厚度 > 100 cm,pH 4.7。

完全随机试验设计,每个试验均设3个处理 (分别为应用逐步聚类法和平均值 ± 标准差法划分的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级苗木),3个重复,50株/小区,小区间用2行木荷隔离。试验区立地相对一致,造林苗木来源于福建省国有来舟林业试验场育苗基地,造林株行距为2.0 m × 2.0 m,2015年2月造林,造林与抚育管理措施一致。

1.4 数据处理与分析

2015年10月逐株测量当年抽梢,并计算造林成活率。采用Excel 2003和SPSS 21软件对数据进行统计分析。造林成活率按x=arcsinx1/2式转换后进行方差分析与多重比较。采用单因素方差分析法和Duncan法进行方差分析和多重比较 (α=0.05)。利用Excel 2003软件进行苗木分级。相关性分析采用SPSS 21软件进行。表中数据为平均值 ± 标准差。

2 结果与分析

2.1 评价性状确定

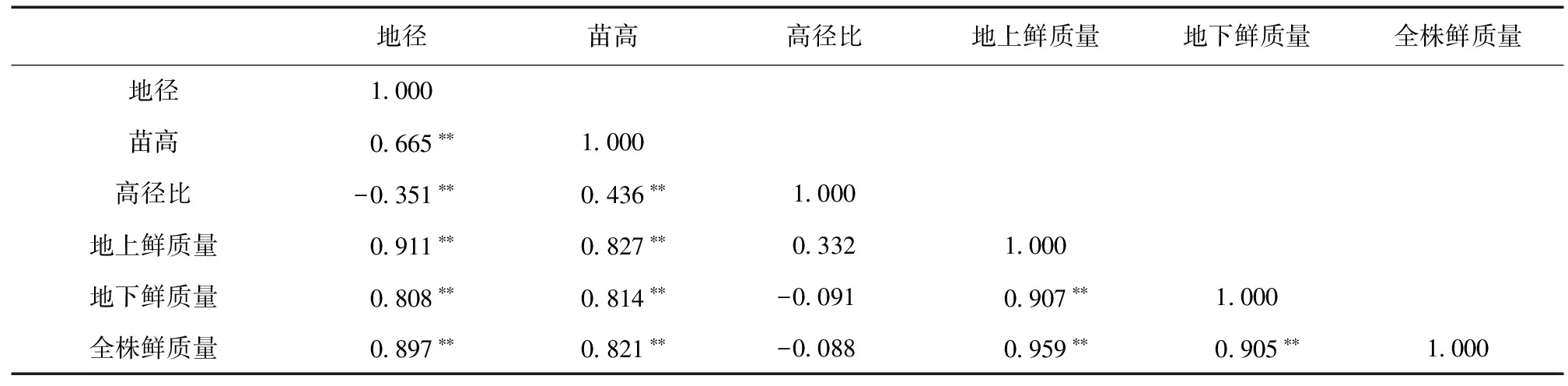

峦大杉苗木地径、苗高、高径比、地下鲜质量、地下鲜质量、全株鲜质量等6个生长指标间的相关分析结果见表1。结果表明:峦大杉苗木苗高,地径与苗木地上、地下鲜质量,全株鲜质量相关性极显著,且与高径比指标的相关性亦达到极显著水平,可以作为评价苗木质量的形态指标。实际生产中,通常采用苗高、地径2个容易测定性状作为苗木分级指标,具有容易掌握、操作方便的特点,可作为峦大杉苗木分级指标。

表1 苗木性状相关性分析Table 1 Correlation analysis of seedling traits

注:**表示相关极显著 (P< 0.01)。

2.2 苗木分级

2.2.1逐步聚类法的苗木分级结果

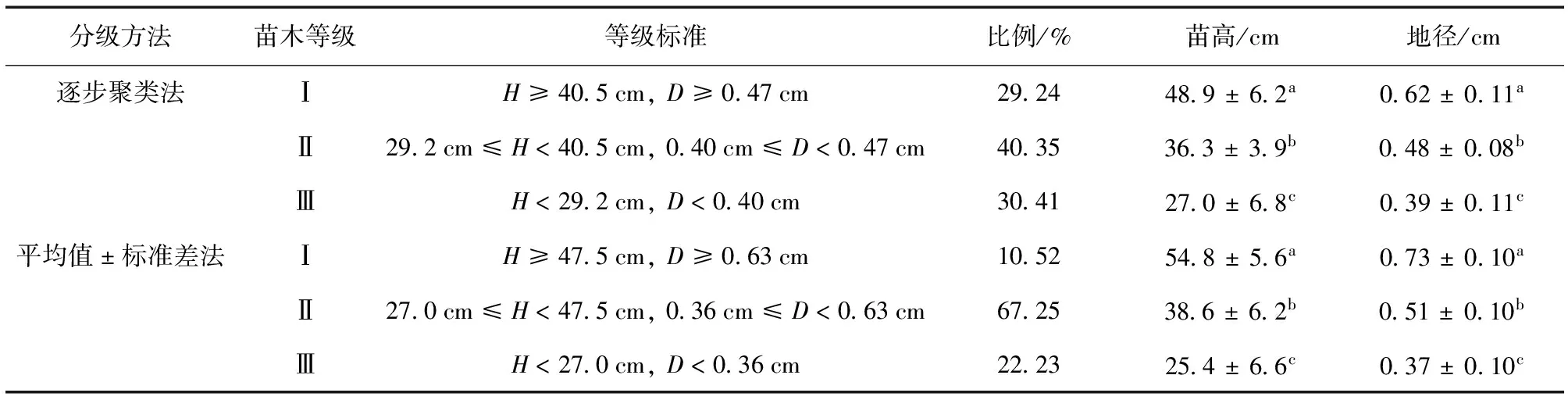

将171株样苗的苗高、地径按Zi=(xi-xmin)/(xmax-xmin) 式计算标准化值,计算样苗的苗高和地径标准化值之和,根据标准化值之和由大到小排序,在1.0、0.5的标准化值之和处将样苗划分成3群 (即3级),完成苗木初始化分级。依据初始化分级结果,计算各级苗木的苗高、地径标准化值的均值,作为该级苗木的凝聚中心,计算各样苗与各级的苗木凝聚中心的距离,依据最短距离原则重新判别样苗的所属的等级。经5次聚类修订后分级结果保持不变,最终计算出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的凝聚中心分别为XⅠ(0.58, 0.66)、XⅡ(0.33, 0.42)、XⅢ(0.18, 0.19)。计算各级别样苗的苗高、地径标准化值的标准方差,取苗高、地径标准方差和的平方根为该等级的半径;将其凝聚中心和半径转绘在方格纸上,读出Ⅰ、Ⅱ等级地径、苗高标准化值的下限[4],经计算,Ⅰ级苗木的地径、苗高标准化值下限分别为0.34、0.51,Ⅱ级苗木的地径、苗高标准化值下限分别为0.24、0.30。经转化为相应等级地径、苗高初始值,得出苗木的分级标准。再将峦大杉苗木分级标准、比例与等级间苗高、地径方差分析结果见表2。

表2 苗木分级标准与级别间苗木生长差异Table 2 Grading standard and the growth differences among grades

注:数据为平均值 ± 标准差;同列不同字母表示在0.05水平上差异显著。

由表2可知,采用逐步聚类法的峦大杉Ⅰ级苗标准为H≥ 40.5 cm,D≥ 0.47 cm;Ⅱ级苗标准:29.2 cm ≤H< 40.5 cm,0.40 cm ≤D< 0.47 cm;Ⅲ级苗标准:H< 29.2 cm,D< 0.40 cm;苗高、地径的任一项不达等级标准,则苗木等级下降一级。参试样苗中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级比例分别为29.24%、40.35%和30.41%,合格苗 (Ⅰ、Ⅱ级苗木) 占总数的69.59%。不同等级间的苗高和地径指标均存在着显著性差异,苗高、地径大小排序均为Ⅰ级 > Ⅱ级 > Ⅲ级,呈现随苗木等级升高而显著递减趋势。

2.2.2平均值 ± 标准差法的苗木分级结果

应用平均值 ± 标准差法,峦大杉苗木质量与分级标准结果见表2。结果表明,采用平均值 ± 标准差法的峦大杉Ⅰ级苗标准为H≥ 47.5 cm,D≥ 0.63 cm;Ⅱ级苗标准:27.0 cm ≤H< 47.5 cm,0.36 cm ≤D< 0.63 cm;Ⅲ 级苗标准:H< 27.0 cm,D< 0.36 cm;苗高、地径的任一项不达等级标准,则苗木等级下降一级。参试样苗中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级比例分别为10.52%、67.25%和22.23%,合格苗 (Ⅰ、Ⅱ级苗木) 占总数的77.77%。不同等级间的苗高和地径指标均存在着显著性差异,苗高、地径大小排序均为Ⅰ级 > Ⅱ级 > Ⅲ级,呈现随苗木等级升高而显著递减趋势。

2.2.32种苗木分级方法比较

比较2种方法下参试苗木等级比例、苗木分级标准结果 (表2) 发现,相对于逐步聚类法,采用平均值 ± 标准差法的质量分级,其Ⅰ级苗的苗高与地径标准下限均相对更大,Ⅰ级苗苗高、地径均值分别为54.8、0.73 cm,较逐步聚类法相同性状分别提高了5.9、0.13 cm,Ⅰ级苗木比例由逐步聚类法29.24%下降为平均值 ± 标准差法的10.52%;相对于逐步聚类法,采用平均值 ± 标准差法的Ⅱ级苗的苗高与地径标准的取值范围均相对更宽,Ⅱ级苗苗高、地径均值分别为38.6、0.51 cm,较逐步聚类法相同性状分别提高了2.3、0.03 cm,Ⅱ级苗木比例由40.35%上升级为67.25%;采用平均值 ± 标准差法的Ⅲ级苗的苗高与地径标准上限与均值均较逐步聚类法更小,比例亦相应更小。采用平均值 ± 标准差法的峦大杉合格苗 (Ⅰ、Ⅱ级苗木) 占总数的77.77%,较逐步聚类法的69.59%更高,2种方法在峦大杉的Ⅰ级苗的标准与比例方面差异最大。采用平均值 ± 标准差法的峦大杉合格苗 (Ⅰ、Ⅱ级苗木) 比例为77.77%,较逐步聚类法更加接近合格苗控制在85%水平[12];采用平均值 ± 标准差法的峦大杉相邻等级的苗高、地径性状差异较逐步聚类法明显。研究结果表明,不同苗木质量分级方法明显影响着苗木分级标准、各等级与合格苗木比例、相邻等级苗高、地径性状的差异程度。

2.3 造林效果

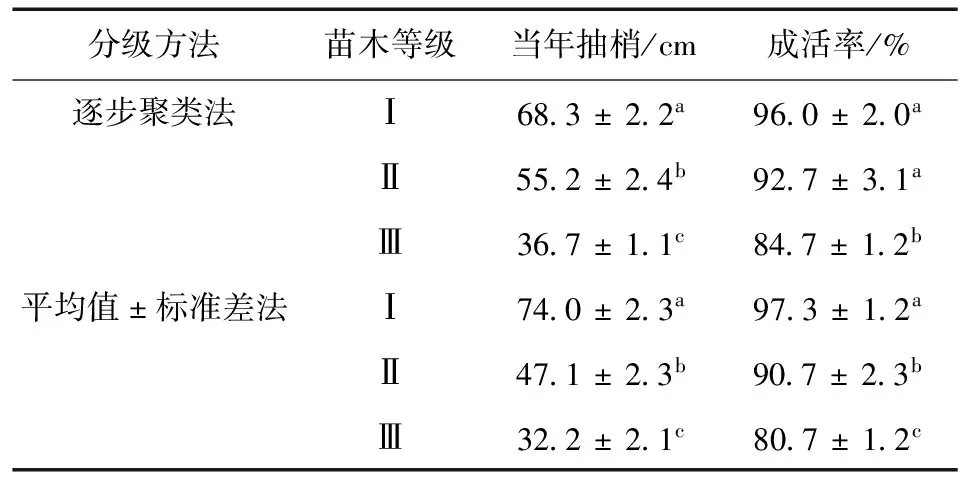

不同苗木等级造林效果结果见表3。

表3 不同苗木等级造林效果Table 3 The afforestation effect of different seedlings grades

由表3可知,应用逐步聚类法划分Ⅰ、Ⅱ级峦大杉苗木的造林成活率显著高于Ⅲ级苗木,但Ⅰ、Ⅱ级苗木间的造林成活率无显著性差异;幼树当年抽梢随着苗木等级升高而呈现显著递减趋势。应用平均值 ± 标准差法划分峦大杉苗木的造林成活率与当年抽梢均呈现随着苗木等级升高而显著递减趋势。

通过比较2种苗木质量分级方法的不同苗木等级的造林效果发现:在造林成活率方面,应用平均值 ± 标准差法的3个等级苗木间的造林成活率均存在显著性差异,而逐步聚类法的Ⅰ、Ⅱ等级苗木间不存在显著性差异;应用平均值 ± 标准差法的相邻等级间造林成活率差异幅度较逐步聚类法明显。在生长 (当年抽梢) 方面,2种方法的3个等级苗木间的造林成活率均存在显著性差异,但应用平均值 ± 标准差法的Ⅰ、Ⅱ等级苗木生长差异较逐步聚类法明显。

综合2.2不同苗木质量分级方法的合格苗比例,以及相邻等级间苗高与地径差异情况,认为采用平均值 ± 标准差法划分的峦大杉苗木等级标准更加合理。

3 结论与讨论

本研究在系统采集福建省内不同产区的峦大杉苗木样本基础上,制定出福建省峦大杉苗木等级标准,为峦大杉苗木的培育与应用提供依据。本研究采用逐步聚类法和平均值 ± 标准差法等2种方法对峦大杉苗木进行苗木分级与造林成效试验,通过比较、综合2种方法的合格苗木比例、相邻等级苗木性状与造林成效差异表现,指出应用平均值 ± 标准差法进行峦大杉苗木质量分级优于逐步聚类法,是可行的。峦大杉分级标准为Ⅰ级苗标准H≥ 47.5 cm,D≥ 0.63 cm;Ⅱ级苗27.0 cm ≤H< 47.5 cm,0.36 cm ≤D< 0.63 cm;苗高、地径的任一项不达等级标准,则等级下降一级。受苗木采样范围局限,本研究制定的峦大杉苗木分级标准仅适应于福建省。

研究结论认为,苗高与地径可以作为峦大杉苗木分级指标,这与前人的研究结论一致[4,7-11]。研究结论认为,不同质量等级苗木显著影响造林成效,这与前人研究结论一致[16]。不同苗木质量分级方法明显影响着苗木分级标准、各等级与合格苗木比例、相邻等级苗高、地径性状的差异程度,这与前人研究结论一致[17];研究结论认为,苗木造林成活率与苗木粗壮程度有关,苗木粗壮、地径越大,造林成活率越高,是造成应用平均值 ± 标准差法的Ⅰ、Ⅱ等级间造林成活率差异较逐步聚类法明显的原因,可能与应用平均值 ± 标准差法制订的峦大杉Ⅰ、Ⅱ级苗木粗壮差异程度 (Ⅰ、Ⅱ级地径标准下限间差值达0.27 cm,以下简称地径差值) 远较应用逐步聚类法 (地径差值0.07 cm) 的更大有关。综合各等级苗木性状差异程度与苗木造林效果,实现苗木分级方法与标准优选是可行和必要的。采用平均值 ± 标准差法进行峦大杉苗木分级标准优于逐步聚类法,这与前人在青梅苗木分级[17]研究结论相互验证。

本试验的Ⅰ级峦大杉苗木比例为10.52%、合格苗 (Ⅰ、Ⅱ级苗木) 比例为77.77%,两者比例均明显偏低,说明峦大杉的整体育苗水平亟待提高、有关其育苗技术研究尚待深入。

[参 考 文 献]

[1] 张纪卯, 陈文荣, 陈能德, 等. 峦大杉扦插生根及生长[J]. 浙江林学院学报, 2001, 18(2): 31-35.

[2] 欧建德. 造林密度对峦大杉生长形质及林分分化的影响[J]. 东北林业大学学报, 2018, 46(1): 7-11.

[3] 欧建德, 吴志庄. 南方红豆杉苗龄型对苗木质量与造林成效的影响[J]. 东北林业大学学报, 2016, 44(11): 10-12.

[4] 杨斌, 周凤林, 史富强, 等. 铁力木苗木分级研究[J]. 西北林学院学报, 2006, 21(1): 85-89.

[5] 高丽霞, 孔旭晖. 红皮云杉苗木质量的研究[J]. 西北林学院学报, 1992, 7(2): 21-25.

[6] 张树芬, 张荣贵. 柚木苗木聚类分级[J]. 林业调查规划, 2004, 29(4): 4-7.

[7] 马跃, 谌红辉, 李武志, 等. 望天树苗木分级技术研究[J]. 西北林学院学报, 2012, 27(4): 153-156.

[8] 史富强, 周凤林. 云南红豆容器苗的苗木分级[J]. 浙江林学院学报, 2006, 23(6): 651-655.

[9] 唐小燕, 袁位高, 沈爱华, 等. 闽楠容器苗评价指标及分级标准研究[J]. 浙江林业科技, 2011, 31(6): 39-44.

[10] 毕波, 刘云彩, 周筑, 等. 连香树和榉树容器苗苗木分级标准研究[J]. 西南林学院学报, 2010, 30(2): 16-20, 24.

[11] 尹艾萍, 付玉嫔, 包松莲, 等. 黑老虎实生容器苗苗木分级标准研究[J]. 西部林业科学, 2015, 44(3): 138-142.

[12] 赵建华, 叶力勤, 安巍, 等. 宁夏枸杞苗木分级及不同质量苗木定植初期生长特征[J]. 浙江农林大学学报, 2011, 28(3): 450-454.

[13] 刘济明, 何跃军, 杨祖文, 等. 柚木苗木分级标准的探讨[J]. 贵州林业科技, 2007, 35(1): 29-31.

[14] 郑益兴, 冯永刚, 彭兴民, 等. 印楝1年生苗木生长节律与数量分级标准[J]. 南京林业大学学报 (自然科学版), 2008, 32(3): 25-30.

[15] 杜春花, 陆斌, 陈芳, 等. 辣木种子发芽试验及容器苗苗木分级研究[J]. 西北林学院学报, 2008, 23(1): 108-110, 120.

[16] 余荣卓, 李寿茂, 陈孝丑, 等. 杉木第二代种子园优良家系不同等级苗木造林效果的初步研究[J]. 福建林业科技, 1999, 26(S1): 81-84.

[17] 郭俊杰, 尚帅斌, 汪奕衡, 等. 热带珍贵树种青梅苗木分级研究[J]. 西北林学院学报, 2016, 31(3): 74-78.