旅游拓宽农村脱贫致富路

沫沫

旅游产业是朝阳产业,是扶贫脱贫的重要支柱和建设美丽中国的助推器。到2020年前,我国政府计划通过发展旅游业使1200万人口脱贫,这些人口占全国脱贫人口的17%。

旅游扶贫和一般的输入式扶贫方式不同,是一种“授人以渔”的扶贫方式,是精准扶贫一个长期有效的方法。特别是乡村旅游业,是贫困地区增加农民收入最现实、最直接、最有效、最可持续的支柱产业。

经济发展水平低的贫困地区产业基础薄弱,迫切需要寻求某种产业发展的推力。乡村旅游的发展会形成人流、物流、信息流和资金流,由城市自发而持续地向农村传输,发挥旅游乘数效应,达到发展经济的目的,成为贫困地区发展的推力。

近年来,云南立足丰富乡村旅游资源优势,大力发展旅游产业,旅游成为贫困地区脱贫致富的有效引擎。

政策支持 加大旅游深度扶贫

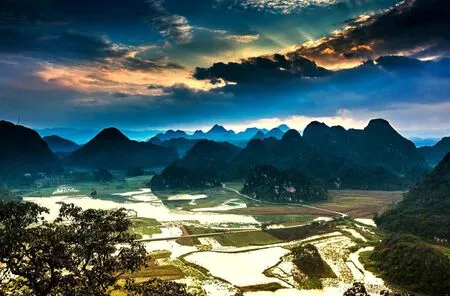

云南有着丰富的旅游资源、响亮的旅游品牌、广阔的客源市场,这些条件为云南发展乡村旅游提供了得天独厚的优势。云南以农业为主,与东部地区相比,开发速度相对缓慢,这恰恰为云南保留了非常好的乡村旅游资源,例如空气资源、天气资源、水资源等等。其次,云南特殊的历史文化造就了独特的人文氛围,这些人文氛围能够很好地展现了人们不同的乡愁理念。随着“村村通”的实施,道路不畅的问题逐渐得到解决。此外,信息化的发展也使资源的传导、形象的传导变得更加快捷,云南乡村最美的风景、最好的资源、最有特色的文化氛围能够通过信息化的方式传到世界各地。

《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和中共中央办“公厅、国务院办公厅《贯彻实施〈中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定〉重要政策措施分工方案》提出,深入实施乡村旅游扶贫工程,充分发挥乡村旅游在精准扶贫、精准脱贫中的重要作用。其目的就是让农村拥有的青山绿水变成财富,让农民熟悉的乡土文化变成乡村旅游资源,把传统农业升级为休闲、旅游产业,带动农民脱贫致富。

国家旅游局联合12个部门共同制定了《乡村旅游扶贫工程行动方案》,共梳理出具备发展乡村旅游条件的贫困村2.26万个,涉及建档立卡贫困户230万户。国家旅游局还确定了旅游扶贫行动方案,计划每年对深度贫困地区进行从人才、金融、创业等多方面的专项扶持,旅游扶贫项目将不少于1000个,资金不少于3000亿元。

今年年初,云南省政府办公厅下发了《关于加快推进产业扶贫的指导意见》。《意见》提出,到2020年,培育打造一批贫困人口参与度高、能带动贫困户长期稳定增收的特色优势产业,建成适合贫困地区发展实际的产业体系,建立完善企业、合作社与贫困户联动发展机制,新型合作经济全面覆盖建档立卡贫困户。贫困乡镇、贫困村产业效益显著提升,有劳动能力的建档立卡贫困户有1个以上产业增收项目。

《意见》规定,发展乡村旅游业,实施“123518”旅游扶贫工程,建设1个全域旅游扶贫示范州、20个旅游扶贫示范县、30个旅游扶贫示范乡镇、500个特色旅游扶贫村,扶持1万户旅游扶贫示范户,带动80万以上贫困人口脱贫。加强乡村旅游资源保护开发利用,允许并鼓励城市居民与农民合伙开发乡村旅游,打造一批农家乐(渔家乐、森林人家)、农庄、民宿、精品客栈、观光休闲农业区、少数民族特色村镇等乡村旅游产品。

因地制宜 打造旅游扶贫品牌

春天的文山州西畴县,一片繁花似锦,田野里交错着猕猴桃、桃子、梨树、李子等农作物。很难想象,这里曾是云南省石漠化程度最严重的地区之一,也是集“老、少、山、穷、战”为一体的国家级贫困县。

近年来,西畴县兴街镇始终坚持石漠化综合治理与旅游开发紧密结合的原则,对片区实施生态修复,创建宜居环境。片区旅游扶贫初见成效,三光石漠梯田旅游区的建设已为西畴的乡村旅游扶贫摸索出一条好路子。三光片区石漠化综合治理国家级示范点建成后,将新增耕地面积1537亩,可实现观光旅游收入2500万元,群众人均增收2626元,实现生态效益、经济效益、社会效益三丰收。此外,西畴县西洒镇汤谷村依据当地民俗传统,推出“女子太阳节”这一旅游节庆。每年农历二月初二至初五,村里的未婚姑娘相互邀约去赶“圩丹滇”,以歌择偶。以节庆吸引游客前来探寻壮族文化,推动了当地经济的发展。

同样是文山州,普者黑村村民罗亚朋忙得不可开交,“依靠开客栈,家里的收入比以前增加了好几十倍”。近年来,丘北县大力发展乡村旅游休闲度假产业,创新“生态、旅游、脱贫”脱贫攻坚新模式,以生态旅游的大发展带动更多群众脱贫致富,让普者黑从一汪清水变成群众增收的 “聚宝盆”。2017年普者黑景区旅游综合收入超23亿元。

乡村旅游是让人们“记得住乡愁”的重要载体。推进乡村旅游扶贫,应围绕“乡愁”主题,深入挖掘云南贫困地区乡村的自然、历史、文化等资源,因地制宜开发一批各具特色的乡村旅游产品,加快建设一批自然景观优、乡村特色浓、生活环境美、文化内涵深、服务设施优、市场前景好、扶贫带动强的乡村旅游扶贫示范点,塑造“乡愁”系列乡村旅游品牌,探索自然景区型、民族特色型、历史文化型、生态环境型等乡村旅游扶贫开发模式,有效带动贫困地区和贫困群众脱贫致富。

普者黑景区

2017年,在云南大型旅游企业云南怡美实业集团有限公司的协助下,东川的开花洋芋、面条、无名米线、鹅制品等农副产品在大型旅游综合体内集中上市,成为游客热捧的旅游商品。

根据怡美集团与昆明市东川区人民政府签订的扶贫开发合作协议,怡美集团将主要从就业扶贫、旅游线路扶贫、打造特色文化商品、教育启智扶贫四个方面助力东川脱贫。依托东川的旅游平台优势,开发设计东川旅游产品,如乌蒙山线路、红土地线路、泥石流线路、东川红色之旅等,开展东川旅游推广,为沿旅游线路分布的贫困区、县带来客流,带动旅游发展。现已设计并发布“怡路同行 东川温暖之行”“怡路同行 大山之外”两条线路。

大理州在乡村旅游与扶贫攻坚融合方面已先行一步。据大理州旅发委常务副主任马金钟介绍,去年以来,大理举办美食、花卉等节庆活动,开展丰富多彩的乡村主题游,除了“吃住行游购”的实效拉动外,还吸引一些当地百姓自发种植玫瑰花园、薰衣草园、石榴园、咖啡园等。下一步,大理旅发委将继续在乡村旅游带动农村就业、带动劳动力转移、带动产业调整方面进行积极探索,通过一些特色鲜明的大项目,让乡村旅游与扶贫攻坚深度融合,让老百姓在旅游发展中真正获得实惠。

而昭通鲁甸小寨镇,则依托田园风光、农品采摘等发展乡村旅游并取得了不错的成绩。政府引导群众种植樱桃、冬早蔬菜、开发了月亮湾度假村休闲旅游项目,建设了樱桃走廊、农家乐等一批乡村旅游基础设施以后,给后来的樱桃文化旅游节奠定了扎实基础。樱桃文化旅游节规模档次逐年提高,小寨樱桃的名气越来越大。未来,小寨还将打造休闲观光农业展示区、乡村文化旅游示范区,以旅游带动全镇经济社会走向小康。

澜沧拉祜族自治县酒井哈尼族乡勐根村老达保村民小组2006年以前是一个典型的少数民族山区贫困村寨,交通、水利等基础设施建设滞后。老达保村在保留拉祜族民间艺术表现形式的前提下,对传统节目进行挖掘整理、打造提升,以老达保寨多声部合唱为主体、集摆舞等优点为一体的民族民间歌舞,集中展示拉祜族丰富的文化资源。共演出实景歌舞500多场,演出收入达214万元,群众分红168万元。演出受到游客的青睐,成功带动农特产品、传统手工艺品、民族餐饮、民族文化旅游的发展,为当地拉祜群众增收致富拓宽了路子。

普洱国家公园自2011年开业经营以来,景区始终坚持走亲民帮扶路线,多渠道、多维度助力周边村民脱贫致富。目前国家公园已开展体育旅游、商务旅游等多种类型活动。通过开展“橘子乐跑”“百草根美食文化节”等贴近生活的系列活动,引导更多的客人认知并参与景区周边村寨如鱼塘村、刘家寨等的生产生活,从而带动当地民宿、餐饮、茶产业、咖啡产业、特色农副产品等产业的发展,使周边村民获得实实在在的经济效益。

最新数据显示,2016年至2018年,云南乡村旅游按照“旅游活动全域化、旅游配套全景化、旅游监管全覆盖、旅游成果共分享”的要求,创建200个旅游名村,创建200个民族特色旅游村寨,150个旅游传统古村落,支持建设100个旅游扶贫示范村,努力实现云南从旅游大省到旅游强省的跨越。

坚守底线 做大旅游扶贫效益

乡村旅游精准扶贫是一项长期的系统工程,要尊重和把握乡村发展规律,牢牢守住生态底线,聚合多方面力量,做大旅游扶贫效益。

绿色是休闲农业和乡村旅游独特的吸引力和竞争力。习近平总书记指出:“生态环境没有替代品,用之不觉,失之难存。”乡村旅游扶贫要始终遵循绿色发展理念,坚持尊重自然,平衡旅游开发和生态保护的关系,保护好农业生态和乡村风景,走资源节约型和环境友好型的绿色发展道路。要树立生态保护的底线思维,统筹考虑资源环境承载能力,决不以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长。要始终遵循乡村自身发展规律,适度开发、合理开发、科学开发,保留乡村历史遗存、保持乡土味道。要倡导低碳旅游和文明旅游,发展旅游循环经济,营造良好的乡村旅游环境,更好地满足人们回归自然、体验乡愁等旅游消费需求。

云南省旅游发展委员会副主任文淑琼表示,旅游扶贫是一项事关民生的系统工程,如果没有客源市场支撑,一切都将是画饼充饥。从某种意义上说,能否搞好市场推广是决定旅游扶贫成效的第一关键因素。因此,要认真开展好旅游扶贫系列宣传推广活动,集中宣传介绍乡村旅游产品线路,鼓励和支持旅游扶贫村开展富有地方特色的民俗演艺、农事体验等节庆活动,设计推出一批乡村旅游新概念、新亮点,千方百计吸引城市人到农村,引爆旅游消费,促进旅游与扶贫这两大领域、两大事业相得益彰。

产品形象是推进乡村旅游扶贫的关键。塑造云南乡村旅游产品形象,要加强乡村旅游法规建设,形成乡村旅游管理规范,推动乡村旅游扶贫从“粗放式管理”向“依法规范管理”转变。加强联合管理,建立旅游、扶贫、工商、卫生等相关部门管理服务联席会议制度,推动乡村旅游扶贫从“单一管理”向“多元联合管理”升级。强化统一管理,依托合作社、村集体等组织,实行统一标识标牌、统一收费标准、统一星级评定的“统一化”管理,推动乡村旅游从“无序竞争”向“联合提升”转变。强化从业人员培训,依托政府、企业、中介等机构,对乡村旅游从业人员开展经营管理、食宿服务、接待礼仪、传统技艺、导游解说、旅游商品设计、市场营销等方面的培训,提高乡村旅游人才的整体素质和能力。加强宣传营销,依托互联网、电视、广播、报纸等媒介,通过电商平台、节庆推广、主题活动等一系列载体,推广乡村度假生活理念,开展乡村旅游进社区、进高校、进企业等宣传,打造乡村旅游品牌。

推进云南的乡村旅游扶贫,要认真贯彻落实习近平总书记提出的“七个强化”要求,加大财政扶贫的引导性投入力度,拓宽扶贫开发融资渠道,强化资金投入,强化部门协同,强化社会合力,整合各类资源,加强乡村旅游基础设施建设。重点加大路网建设,硬化路面,提升等级,优化路网结构,改善乡村旅游的交通条件。加大公共服务设施建设,改善乡村建设游客服务中心、步行游道、停车场、厕所、应急救援等公共服务设施,提升乡村旅游公共服务水平。加大废弃物处理设施建设,提升污水、固体废弃物处理能力和水平,改善乡村旅游生态环境。加大信息通信设施建设,改善电子商务基础设施,完善服务网点,优化物流配送,提升乡村旅游信息化水平。

东川红土地

创新思路 探索旅游扶贫新路

“乡村旅游+扶贫”的融合带来旅游产业发展与经济水平的提高,不仅仅是贫困与乡村两个要求就可以,而是有其自身的特殊性。在旅游精准扶贫视域里,贫困被理解为是一个“贫”与“富”的矛盾综合体。

在扶贫地区,一方面表现为经济、基础设施条件等方面的贫困,另一方面则表现为旅游资源的丰富和独特或者市场区位条件的优越;一方面表现为收入、某方面能力或权利等方面的贫困,另一方面表现为参与旅游发展具有优势,如拥有某方面的独特技艺等。乡村旅游产业与精准扶贫产业相融合形成的新兴产业形态,有一个探索和发展的过程。就目前而言,许多地方还没有达成产业融合发展的共识,主要表现在发展思路不明确、引导力度不够、宣传不到位、分工责任不明确。同时,乡村旅游与精准扶贫融合发展存在很多限制因素,如投入资金问题、信息吸纳问题、人口素质问题、权力资本问题、发展机遇问题,都是由于联动性缺乏造成的。

如何做到旅游富民、精准扶贫,在云南旅游产业研究院博士冯斌看来,旅游产业是体验产业的典型代表。旅游活动就是要让资源“活”起来,让游客“动”起来。从体验的经济理论来看,为游客提供独特、深刻、丰富的体验是决定旅游开发与管理成败的关键因素。乡村旅游应立足乡村自身特色,从节日活动、娱乐文化、体育项目或其他领域寻找素材,考虑社会需求和游客需要,丰富游客的体验活动,并将其中至少一项培育为独特卖点。

冯斌认为,西双版纳傣族园的“天天泼水节”,瑞丽市银井寨的“一个秋千荡两国”,都是民族特色鲜明、参与性强、体验度高的活动项目,其经验和做法值得学习借鉴。“旅游纪念品开发生产及销售环节也不容忽视,发展乡村旅游的同时还可以加大旅游纪念品的开发力度,尤其要在品牌化方面下大功夫。”冯斌说。

在帮扶模式上,探索乡村旅游带动模式,带动贫困户融入旅游产业链,有序推进扶贫。在不改变资金用途的情况下,财政专项扶贫资金和其他涉农资金投入设施农业、养殖、光伏、乡村旅游等项目形成的资产,具备条件的可折股量化给贫困村和贫困户,通过收益形成村集体经济,实现资产(资源)变股权、资金变股金、农民变股民、收益有分红。以“旅游+”为手段,培育旅游新业态,助推振兴实体经济。大力实施“产业+旅游”行动,着力鼓励和引导企业加快创新。积极发展休闲农业,促进农村一二三产业融合,促进乡村特色旅游资源产业化;积极推进“乡村旅游+互联网”的形式,形成全新的商业模式——乡村电商、乡村旅游“智慧”服务。

乡村旅游扶贫是一项能够让农民实现脱贫、走向致富的利民工程、民心工程。通过乡村旅游实现精准扶贫,云南各方面都还有很长的路要走。