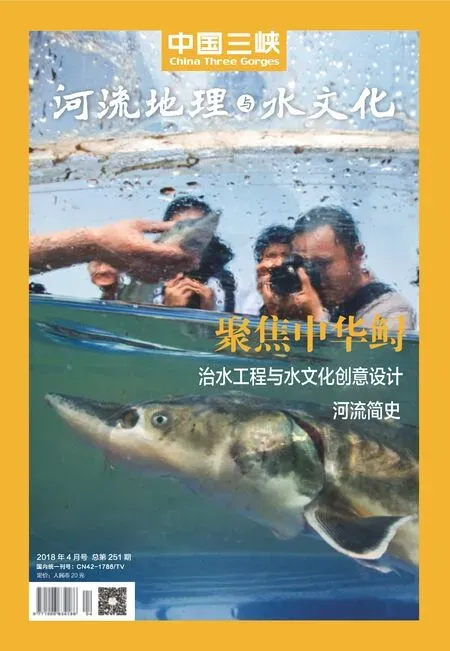

关于中华鲟的十件事

中华鲟是一条什么样的鱼?

中华鲟,是古棘鱼类的后代,鲟鱼的一种。鲟鱼是世界上现存鱼类中最原始的种类,堪称“鱼类活化石”。它们作为起源最早的脊椎动物类群之一生活在距今一亿四千万年的侏罗纪时期。亿万年以来,鲟鱼以它超强的适应能力,见证了恐龙和猛犸的繁盛与灭亡,以及人类的诞生。

中华鲟所在的鲟鱼大家族是什么样的,分别分布在哪里?

现生鲟形目鱼类共有2科6属27种,其中匙吻鲟科有2属2种,分别是北美的匙吻鲟和我国长江的白鲟,鲟科有4属25种,其中以鲟属的种类最多,达17种。现存鲟形目鱼类均分布于北半球,主要有三个分布密集区:一个是欧洲东部的里海、黑海、咸海地区;一个是环绕北太平洋两岸的亚洲东部和北美洲西部地区;另一个为北美洲东海岸地区。

我国分布有8种鲟鱼,即分布于长江的中华鲟、达氏鲟和白鲟,后两者为我国特有,中华鲟也主要分布于我国;分布于黑龙江的史氏鲟和达氏鳇;分布于新疆额尔齐斯河的西伯利亚鲟和小体鲟;以及伊利河的裸腹鲟。

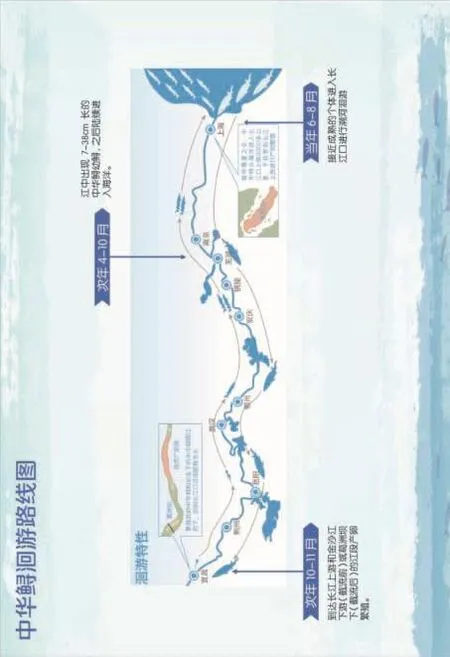

中华鲟是典型的溯河产卵洄游鱼类,是现存27种鲟形目鱼类中分布最南部的种类(中华鲟珠江种群越过了北回归线,其他种群均分布于北回归线以北),具有产卵群体平均个体大、产卵洄游路线长等特征,主要分布在我国东海、黄海和长江干流,历史分布范围还包括黄河、钱塘江、朝鲜半岛和日本海域,有珠江和长江2个种群。但珠江种群在春季繁殖,数量稀少,现已绝迹。

中华鲟为什么要洄游?

中华鲟生在江河里,长在海洋中。但它的生活史主要阶段在海洋中,成长发育至性成熟时洄游到淡水河流中产卵,繁殖后再返回海洋。幼鱼也降河洄游,进入河口咸淡水后,经过一段时间体内渗透压的调整,陆续进入海洋生长。

有关专家认为,这种溯河产卵洄游可能是一种次生适应,是由于鲟鱼基本上是属于底层摄食类型,在进化史上,它们的祖先因尝试捕食河口和近海岸丰富的底层无脊椎动物资源,逐渐形成了溯河洄游习性。

中华鲟研究所全人工繁殖研究成果显示,中华鲟可以在纯淡水环境生长成熟,纯淡水环境下的中华鲟的特征与成长于大海而洄游的群体无差异。人工群体经过海化,也完全可以适应海水环境。所以中华鲟的成长并不一定需要海水环境。

中华鲟吃什么?

摄影/黎明

中华鲟是以动物性食物为主的偏肉食性鱼类,天然水体中的中华鲟,幼鱼期主要摄食营底栖生活的动物,如 舌鳎、鲬、鲽、蚬类等。

在人工养殖条件下,中华鲟幼鱼的饲料分为活饵料和人工配合饲料。活饵料主要有水生寡毛类(水 丝蚓、颤蚓等)、枝角类(蚤状蚤、隆线蚤等)等。人工配合饲料主要含有白鱼粉、全脂膨化大豆、酵母、肝粉、扇贝粉、乌贼内脏粉、鱼油、复合维生素、复合无机盐、防霉剂、抗氧化剂、引诱剂等近二十种原料。人工配合饲料营养全面,适口性强,富含各种营养添加剂,能引诱中华鲟幼鱼摄食,促进食欲,加快消化吸收,加速成长,提高成活率,其养殖效果好于活饵料(水蚯蚓)。

中华鲟的寿命多长?何时性成熟?

中华鲟的寿命很长,一般为40-50龄,最长可达百年。中华鲟雌雄性成熟的时间不一致,一般来说雄性中华鲟的成熟期约需要9年,而雌性中华鲟的成熟期需要12至14年。性成熟后,中华鲟迁移到我国浅海地区进入河口,在那里肥育、栖息。

自然环境下的中华鲟是如何繁殖的?

每年6至8月份,接近性成熟的中华鲟会在此时进入长江口进行溯河生殖洄游,于次年10至11月达到长江上游和金沙江下游(葛洲坝截流前)或葛洲坝下(葛洲坝截流后)的江段产卵繁殖。通常会雌雄集群繁殖,通过分泌激素刺激亲鱼产卵排精,在激流中授精。中华鲟有超强的生殖能力,一次产卵可达30至130万粒,平均为60万粒。产卵活动多在午夜至凌晨进行。鱼卵产出后在急流中随水散布,几分钟后即具有粘性,粘附于产卵场底质岩石或砾石上发育。受精卵经过5至6天孵化,幼鱼就会破膜而出。

幼鱼孵出后,便降河洄游。幼鱼带有巨大的卵黄囊,像个小蝌蚪,在水中上下窜动,顺水漂流,4至7天后在水面平游,9至11天后沉入江底开始底栖生活,13至14天后开始摄取食物。翌年春夏时,小中华鲟到达河口,秋季进入海洋。

在自然条件下,中华鲟的成长并不是那么幸运。长江水流湍急,生命初期,由于敌害、自然环境的影响,最终只有极少一部分受精卵能完成孵化使命。即便孵化成功,能长大成熟而传宗接代的中华鲟也寥寥无几。野生中华鲟资源逐年减少,濒临灭绝。

什么是中华鲟全人工繁殖?人工繁殖的中华鲟和野生中华鲟有差别吗?

中华鲟全人工繁殖是指子一代中华鲟在纯淡水环境下培育多年,不经过海淡水洄游过程,而是通过人工诱导与调控,使其性腺发育成熟,成功产下子二代。中华鲟全人工繁殖研究的成功,可使中华鲟的物种保护摆脱对野生中华鲟资源的依赖,并使大规模人工增殖放流中华鲟成为可能,同时还为中华鲟迁地保护提供技术基础。

人工繁殖的中华鲟与野生中华鲟在遗传、习性方面并无差异。

放归长江的中华鲟如何追踪监测?

中华鲟放流标记追踪技术,主要有PIT标记、卫星标记、声呐标记、T型标记、DNA标记,共五种标记技术。

PIT标记为长期有效的身份标记,主要为放流中华鲟在海洋生长达到性成熟并返回长江进行自然繁殖过程中的误捕鉴定。卫星标记悬挂于鱼体背部,在中华鲟入海后自动脱落并浮出水面,连接卫星并发送相关海洋环境信息,从而进一步了解中华鲟海洋生活史。声呐标记位于鱼的腹部,当标记鱼游经接收器接受范围(约1000m)时,可以自动记录接收信号时间,从而推测中华鲟洄游过程。T型标记上印有研究所的联系电话和身份编号,便于渔民误捕后根据此标简单直接判断是放流的标记鱼。DNA标记采取中华鲟少量鳍条样本,通过DNA分子分析技术建立中华鲟亲鱼和子代的亲子鉴定信息库。

我们为什么要保护中华鲟?

由于人类的活动,中华鲟这一古老物种种群大幅衰退,濒临灭绝。世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录将中华鲟列入极危(CR)物种。中华鲟作为长江中的旗舰物种,具有生态风向标的作用,也是生物链中的重要一环,一旦破坏,会引发生态环境的蝴蝶效应。中华鲟在分类上占有极其重要地位,从它的身上可以看到生物进化的痕迹,是研究鱼类演化的重要参照物,在研究生物进化、地质、地貌、海侵、海退等地球变迁等方面均具有重要的科学价值。因此中华鲟的研究保护显得非常迫切和重要。

中华鲟保护有哪些相关法律依据?

自1983年开始,国家明令禁止对长江中华鲟的商业性捕捞,严格限制人工繁殖科研用鱼,国家采取人工增殖放流和建立中华鲟自然保护区等综合性保护措施。1984年,中华鲟研究所从葛洲坝下捕捞的中华鲟人工繁殖获得成功,开始人工放流并持续至今。1988年,《中华人民共和国野生动物保护法》出台,中华鲟被列入我国首次公布的重点保护野生动物名录,并被定为一级保护物种。