关于土地质量地质调查评价工作的几点思考

□ 浙江省地质调查院 刘 健

土地是人类赖以生存的物质基础,其质量能体现自然因素与人类活动对土地的影响,关系到环境改善与土地的可持续利用。土地质量评价是全面衡量土地质量水平,显示土地质量差异的有效途径,是农业土地资源调查的重要内容和土地总体规划的重要组成部分。对土地质量评价指标、评价方法等进行研究,在土地资源合理利用与实施宏观调控、土地利用总体规划中占有极其重要的位置。

近年来,浙江省率先在全省开展了县市级土地质量地质调查评价工作,在全国具有引领示范作用。由于土地质量地质调查评价工作起步较晚,部分环节还处在摸索阶段,工作过程中难免会遇到瓶颈。本文列举了笔者在土地质量地质调查评价工作中所碰到的几个问题,包括富硒土壤评价、重复样采集、土壤养分评价、重金属污染评价、成果表达方式等,并对它们展开了简要分析与思考,希望能引起行业专家的重视,对相关从业者有所启发。

一、关于富硒土壤

硒元素享有“天然解毒剂”和“抗癌之王”的美称,是谷胱甘肽过氧化物酶的主要组成部分,具有保护血红蛋白免受过氧化氢和过氧化物损害,抑制和分解化学致癌物,促使长期积存在人体中的铅、汞、砷、镍等有害金属离子排除体外,因此具有增强人体免疫力、抵抗衰老和抗癌的生理作用,1973年联合国卫生组织宣布硒是人体必需的微量元素,1988年中国营养学会将硒列入人们每日膳食营养素之一。开发利用富硒土壤资源,培育富硒农产品,对于调整优化农业结构,培育壮大特色优势产业,促进“物产增值,农民增收”,推进社会主义新农村建设都有着积极的作用和意义。

硒分为无机硒和植物活性硒两种,无机硒一般指亚硒酸钠和硒酸钠,包括有大量无机硒残留的酵母硒、麦芽硒,从金属矿藏的副产品中获得。无机硒有较大的毒性,且不易被吸收,不适合人和动物使用。植物活性硒通过生物转化与氨基酸结合而成,一般以硒蛋氨酸的形式存在,植物活性硒是人类和动物允许使用的硒源。

目前,在土地质量地质调查评价工作中,仅局限于土壤全量硒的调查,未区分无机硒和植物活性硒。有研究发现,土壤水溶性硒与全量硒之间以及与农产品含硒量之间,没有规律性的关系,并认为农产品中硒含量不仅与土壤硒总量有关,而且更大程度上受土壤硒存在形态以及农作物对土壤硒吸收的各种环境因素影响。因此,仅仅按照土壤全量硒划分土壤硒含量等级,这样既忽视了无机硒对人体有害的一面,又无法对土壤中硒元素进行全面合理的评价。对植物活性硒的评价是硒元素评价的一项重要内容,在土地质量地质调查评价工作中不可或缺。

此外,目前国内尚没有统一的富硒土壤地球化学评价标准。李家熙等将土壤硒含量分为低硒土壤(0.1-0.2mg/kg)、中硒土壤(0.2-0.4mg/kg)和富硒土壤(> 0.4mg/kg)。不同的分级标准划分出的富硒土壤范围大相径庭,不利于富硒土壤的利用以及富硒农产品的开发,因此有必要尽快制定统一的土壤硒元素等级划分标准,使土壤硒元素评价工作“有法可依”。关于富硒土壤的划分、富硒农产品的开发将是一个长期的研究课题。

二、关于重复性采集

现行的地球化学调查规范中设置了重复性采样的环节,土地质量地质调查评价工作也不例外。重复样要求由不同组人员或质量检查人员在同点不同时采集,重复采样数为总采样数的2-3%。这主要是基于两个目的:一方面是控制野外采样质量,防止野外采样人员采样时未到达原始布样点或采样物质不合格;另一方面是为了控制实验室的分析质量。当原始样和重复样分析结果满足一定条件,即相对双差RD%≤33%,则认为样品合格,且重复样合格率应≥85%。(RD%=,A、B分别代表两次分析结果)。而事实上,随着采样监测手段的提高,特别是GPS航点航迹管理的应用,已经可以更加高效地对野外采样质量进行实时监控,实验室的分析质量也完全可以通过内部检验、重复性检验以及外部检验进行全程监控。

规范规定,重复性采样要求两次采样时间间隔不超过一周。这种规定的目的是为了保证两次所采集样品的各项测试指标值能在误差范围内保持一致。但事实上,这种要求实际操作性不强。首先,土壤中的元素是动态变化的,特别是有效态,不同时间采集的土壤,有效态变化很大;其次,目前土壤采样要求“一点多坑”,也就是要求每个样品需要采5个样坑,组合成一个样品,如果不同时间采样,遇上下雨、农民翻地,就很难找到全部原始采样坑,也就难以保证所采样品位于同一地点,导致的结果就是,如果重复样的分析结果与原始样分析结果的相对双差不满足规范要求,无法判断到底是野外采样质量问题还是实验室分析质量问题;再次,重复样采集之前,如果农民已经施肥,那么同一地块的两件样品分析数据就没有了可比性,重复样也就失去了意义。

以往地球化学调查标准中重复样设置的初衷是合理的,但随着技术手段的进步,已经失去了继续保留的必要性,甚至会给从业人员带来不便,因此,调查标准必须随着技术手段的进步而不断更新。

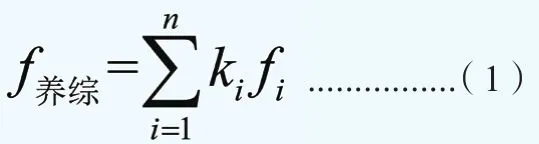

三、关于土壤养分元素全量与有效态

土壤养分丰缺评价是土地质量地质调查评价的一项重要内容,通过评价,划分出土壤养分丰缺等级,更加详细地了解土壤养分丰缺状况,为农田施肥提供科学依据。根据现行的评价标准,土壤养分丰缺评价的一种方法是先评价土壤中各元素全量的丰缺状况,再根据公式(1),利用N、P、K三元素含量计算出土壤综合养分,并以此参数评价综合养分丰缺状况。根据评价结果,分别按单元素养分含量和综合养分含量将土壤划分为丰富(一级)、较丰富(二级)、中等(三级)、较缺乏(四级)、缺乏(五级)。这种仅仅依据元素全量的高低来评价土壤养分丰缺状况的方法有很大的片面性,因为元素全量只反应土壤地质背景值的高低,并不代表土壤中实际养分含量。式中,为土壤N、P、K评价总得分,1≤ ≤5; 为N、P、K权重系数,分别为0.4、0.4和0.2;分别为土壤N、P、K的单元素等级得分。5等、4等、3等、2等、1等所对应的得分分别为1、2、3、4、5分。

土壤养分丰缺评价的另一方法是元素有效态的评价,同样根据评价标准,将土壤划分为丰富(一级)、较丰富(二级)、中等(三级)、较缺乏(四级)、缺乏(五级)五个等级。元素的有效态一般主要是指提取的水溶态和交换态等大量元素和微量元素,这部分元素在土壤中具有较大的活性,容易被植物所吸收利用。元素有效态反映该元素可被农作物吸收的程度,因此有效态评价更能反映土壤的养分丰缺状况。

需要说明的是,根据现行的评价标准,往往会出现某些元素全量缺乏,而有效态不缺乏的情况。既然两者会出现矛盾,或许可以考虑只根据元素有效态含量来评价土壤养分丰缺状况,而不需要测定元素全量,这样既提高了效率,也节约了成本。这应该是行业专家及广大从业人员需要考虑的问题。

四、关于重金属污染

2013年12月23日至24日,习近平总书记在中央农村工作会议上发表重要讲话。会议强调,能不能在食品安全上给老百姓一个满意的交代,是对执政能力的重大考验。随着物质生活水平的提高,国家越来越重视食品安全问题。食品安全的监管中一项重要的内容就是严格防治重金属污染,因此,目前所开展的土地质量地质调查评价项目非常重视重金属含量的调查评价。

在现行的土地质量地质调查评价规范中,主要是以重金属全量来进行土地质量等级划分,将土地划分为清洁(一级)土地、轻微污染(二级)土地、轻度污染(三级)土地、中度污染(四级)土地、重度污染(五级)土地。除第一级外,其余四级都定义为污染等级。随着生活水平的提高,人们越来越注重“舌尖上的安全”,往往谈“污染”而色变,而规范中这种级别命名势必让人造成误解。事实上,这里的“污染”仅仅是一个等级的概念,与日常生活中常常所说的“污染”意义不完全一致。因此,“污染”一词的使用需要慎之又慎,避免引起不必要的恐慌。

此外,实验室在进行样品处理时,首先使用强酸将样品溶解,重金属元素溶解率可达95%以上,而人体胃酸的酸性较弱,很难将食物中的重金属元素高效地溶解。因此,食物样品实验数据超标,仅仅说明样品中重金属总含量偏高,并不代表所有重金属离子都会进入人体的消化系统,其对人体是否有害还需进一步探讨。目前,有研究者尝试模拟胃酸对样品进行测试,并以该数据对重金属元素进行限量值分级,这将是一个值得研究的方向。

五、关于农产品品质调查

土地质量地质调查评价的目的是摸清土壤“家底”,即通过对土壤的地球化学调查,划分耕地土壤质量等级,为土地管理提供技术支撑,同时划分出优质土地用于农业“两区”的建设。因此,农产品调查是土地质量地质调查评价工作中不可分割的一部分。

农产品调查包括农产品安全性调查和农产品品质调查。农产品安全性调查主要指的是对农产品中常见重金属元素污染水平的调查。农产品品质调查是指对农产品的优质程度,包括风味、外观和营养成分等的调查。

由于国家十分重视粮食安全,现行的土地质量地质调查评价工作主要偏重于农产品安全性调查,特别是重金属污染对农产品安全的影响等方面。例如,土地质量地球化学评价规范(DZT 0295-2016)中规定的农产品分析指标为Hg、As、Pb、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、F、Se、Ge等元素,除F、Se、Ge之外,其余元素均为常见的重金属污染元素指标。而对于农产品品质的调查研究,现行的规范涉及较少。

随着国家大力提倡生态农村建设,农产品品质调查显得越来越重要。农产品品质调查为特色农产品开发、现代农业园区建设、地方农业经济发展及农民增收都具有重要意义。

六、关于大气干湿沉降物调查

大气沉降是指大气中的污染物通过一定的途径被沉降至地面或水体的过程,分为干沉降和湿沉降。大气沉降是土壤重金属污染的重要途径之一。能源、运输、冶金和建筑材料生产产生的气体和粉尘中含有大量的重金属,除汞以外,其他重金属基本上是以气溶胶的形态进入大气,经过干湿沉降进入土壤。存在于煤和石油中的一些微量元素,如Cd、Zn、As和Cu等经工业或家庭燃烧以飘尘、灰、颗粒物或气体形式释放。此外,一些金属如硒、铅、钼等,被加入到燃料或润滑剂中以改善其性质,都是加剧土壤重金属污染的因素。

由于大气沉降是土壤重金属污染的重要途径之一,因此大气干湿沉降物调查评价也是土地质量地质调查评价工作中的一项重要内容。根据规范要求,原则上,大气干湿沉降接尘缸需放置一年。这样每年只能得到一个数据,无法反应大气干湿沉降物在一年当中的变化趋势。随着农业生产过程管理的精细化,农业生产企业需要更加详细与精准的环境监控措施,因此,一年回收一次接尘缸频率过低,无法满足现代农业管理要求。为了更加详细地了解研究区大气干湿沉降的动态变化趋势,可以考虑一个月回收一次接尘缸,将12个月的数据做成曲线,使监测结果更直观,便于农业管理部门和生产企业及时掌握本地大气沉降水平。

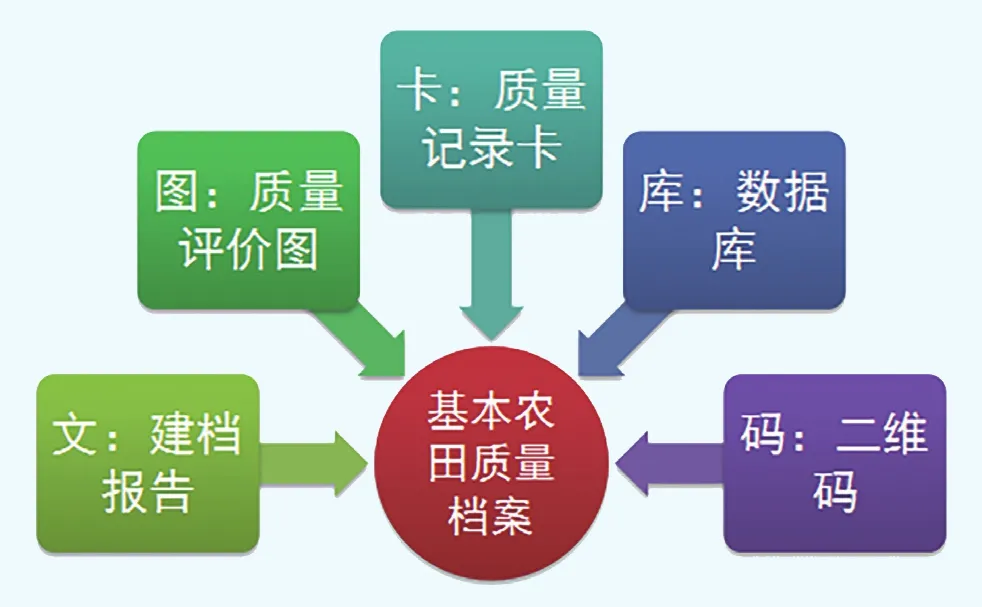

▲图1 基本农田质量档案组成要素

七、关于成果表达方式

土地质量地质调查的成果表达一般指的是在项目调查与研究工作完成后,将取得的成果通过提炼,以不同的形式呈现出来,便于土地管理部门使用。目前,土地质量地质调查的最终成果一般是以土地质量档案的形式进行表达(图1)。土地质量档案由“文、图、卡、库、码”五要素组成。“文”即土地质量地质调查档案建设报告,“图”即耕地质量等级图,“卡”即耕地质量记录卡,“库”即耕地质量数据库,“码”即耕地质量二维识别码。土地质量档案是一个以文图为基础、卡为支撑、库为中心、码标身份的建设和管理体系,其内容涉及土地质量地质调查第一手的原始资料,各类质量等级的土地分布情况及相关特征,区内有关重金属污染评价、分布,有益元素评价、分布等信息,其意义在于可以为政府管理部门在开展土地利用规划、调整、防治等方面提供参考依据。

这种表达方式是对土地质量地质调查评价成果的充分整合与提炼,使用户能更加快速准确地了解成果报告的内容。但该表达方式相对于非专业人士,仍然过于专业。首先,档案建设报告中使用的多为专业术语,非专业人士难以理解;其次,耕地质量等级图仅以原始数据进行编绘,未进行后期的综合处理;第三,耕地质量记录卡中的诸多要素均较专业化,特别是土壤养分与土壤环境栏中,各元素指标均以其含量表示,非专业人士无法判断元素含量是否超标(图2)。土地调查评价工作的最终服务对象是农民,土地质量地质调查评价成果如何做到让广大农民一目了然,是行业专家和广大从业者今后需要关注的重点。例如,采用类似医院体检报告单的形式对土地质量地质调查评价成果进行表达,或许是今后的一个方向。

八、结束语

随着社会的不断向前发展,人口增长与经济发展对土地资源的压力越来越大,势必导致不同程度的土地质量退化。在这样的背景之下,土地质量越来越引起学界和政界的普遍关注,土地质量地质调查评价工作逐步提上日程。

对土地质量调查评价指标、方法等的深入研究,是开展其他土地评价的先行工作,是实施国家“三农”战略的基础工程,是保障食品安全的重要举措,在土地资源合理利用与管理、土地利用总体规划中占有极其重要的位置,在国民经济建设中具有重大意义。因此,做好土地质量地质调查评价工作是地质工作者的一项重要工作与长期目标。