江孜白居寺吉祥多门塔阿閦佛净土壁画初探

杨清凡

(四川大学中国藏学研究所 四川成都 610064)

一、江孜白居寺吉祥多门塔阿閦佛殿概况

白居寺吉祥多门塔二层第十三座佛殿即阿閦佛殿,位于一层正东兜率宫殿顶阁西南侧。图齐教授曾对白居塔进行过详细考察、叙录,记载此殿内塑像共5尊,主尊阿閦佛梵Akshobhya),两侧胁侍具莲母,梵Padmavati)、颜面佛母,或作“具颜佛母”)、尊胜佛母梵Vijaya)、威颜佛母均按阿底峡大师所传教法(据图齐原注,即LXIII.26 Akshobhya-sādhana nāma,《丹珠尔》卷六十三第26号经典《阿閦佛成就法》;或《西藏大藏经总目录》第2653号)立塑。图齐1937年考察时记载此“殿内壁画损坏严重。据题记和《江孜法王传》载,壁画内容为按瑜伽续部以及阿閦佛的东方净土妙喜世界,梵Abhirati,也音译为“阿毗罗提”净土)绘制的阿閦佛的十三种身形”;殿内绘塑佛像共160身。[1]此后,熊文彬教授在对白居寺长期实地考察的基础上也对白居寺佛教美术有精深研究。不过,白居寺的壁画及雕塑遗存繁阔宏富,且与佛法仪轨及传承密切相关,对其的考察与研究并非一蹴可就,以上论著中,对阿閦佛殿内壁画题材、内容均未有详细论述。

2006年以来,笔者曾多次专程前往白居寺,对白居塔中两座阿閦佛殿(二层第十三座殿;三层正东大殿)进行考察。位于白居塔二层的此阿閦佛殿殿门东向,殿内为狭长方形,门右侧正对的北壁泥塑彩绘阿閦佛及其胁侍像一铺五尊,殿内南壁、西壁(正对殿门),东壁门两侧壁面、东壁门上方都绘满壁画①此前著述中载“殿内正对殿门的主壁塑像”,“殿内南壁、北壁,西壁塑像两侧壁面都绘满壁画”,其中塑像现位于北壁。[2],殿内壁画现基本清晰完好,此外,西壁南端和东壁南端泥塑像后的壁面仍可见部分壁画,推测系后期重塑或维修泥塑像时遮住或覆盖了原局部壁画。

除北壁因塑像不绘壁画外,其余各壁的壁画虽然内容、构图都可各自独立成幅,但其实并没有按壁面进行严格的分割,而类似长卷式相连,仅在墙壁转角处通过树木、建筑等构图元素相隔。在壁画底端墙裙上,沿四壁依次书写有一周藏文题记,内容为阿閦佛的祈愿文。

以下将按藏传佛教自左至右顺时针方向的礼拜顺序,依次对东壁殿门左侧、南壁、西壁、东壁殿门右侧各壁壁画分别予以描述和辨识。

二、东壁殿门左侧壁画

这铺壁画位于殿堂木门的背后,宽度约为墙宽的2/3,整体呈一个竖立狭长的长方形,从构图、表现的内容大概可以分为上、下两部分。(见图1)

上半部的主题为“阿閦佛净土说法图”,表现阿閦佛在佛刹中说法、身旁圣众环绕听法的景象。

图1 东壁殿门左侧壁画

佛刹为一座重檐歇山顶的宫殿,殿顶正脊两角挑出的鸱尾为鹰头形状,屋顶云气中一列宝花,居中的莲花下垂有一鱼尾形幡;殿顶外环绕一道呈半圆形的七色虹光。虹光之外深蓝色背景上,有宝树、祥云,最上方两角漂浮的祥云上各托一金黄圆轮,内分别为金乌、玉兔,象征日月。佛刹正中方形的宫殿内,阿閦佛居中说法,佛身色为青蓝色,螺髻,髻顶有红色宝珠,耳际鬓发饰珠宝,面部短圆,双耳垂肩,肩背宽厚,袒右着红色袈裟,袈裟衣边镶带金色小圆点纹锦缎,双手于胸前做说法印,全跏趺坐于下方水池中抽出的一茎莲花所托坐垫上,莲茎两侧各有一白象背托莲花向外而立。佛头光为金黄色马蹄形,橘红色马蹄形身光内填涡卷纹。

宫殿内的其他空间都由胁侍及听法圣众填满,呈基本平行的四排,在佛的左右对称分布。最上排为八位菩萨,左右各四,各自手持各种幡幢,居中两位菩萨位置略靠上,分别立于佛头光左右,其一手持华盖;八位菩萨身体比例都较短、姿态僵硬,头戴宝冠,耳佩大环,上身袒,饰项圈、臂钏、手镯,腰束带,下系及踝长裙。第二排为左边2菩萨、右边一菩萨一弟子,菩萨均袒上身仅着短围裙,戴冠,佩项圈、钏、镯,弟子袒右着红色袈裟,均呈四分之三侧面、各结手印或托花而坐,面向中央的佛。第三排为左右各3弟子。第四排在莲座下方,莲茎左侧3、右侧4尊菩萨,肤色红黄白绿各异,其中5尊袒上身着长裙、2尊着长袖袍,各结手印或托法器,均侧向中央的佛而坐。菩萨、弟子有马蹄形头光。

以天宫的殿门以及四周的栏楯为界,宫门之外及以下是对“阿閦佛净土景象”的简约表现。(见图2)

图2 东壁左侧局部“净土景象”

宫殿周围有红色宫墙曲回环绕,墙内空地上长着各种宝树,树叶间垂下珠宝璎珞,一人正伸手从树上摘取宝物,天空中还有金银锭、铜钱、饰物、连胜等纷纷飘坠。宫墙大门内侧一人正双手合十过头长身而立,向上方说法的佛顶礼。宫墙大门半开半阖,一架长梯从下方穿过宫门而上直抵殿门,宫门处一戴花冠着长衣长裙者高举左手似在帮助扶稳梯子,梯脚处一人裸身缠绕红色披帛正开始往上攀爬,长梯顶部一着红色长袍者已接近殿门,梯子上方一人正开启殿门迎接。

壁画下部、宫门之外的场景也属于净土景象。壁画底端,祥云之间碧波滚滚,池水畔遍布宝树、奇花、瑞草,宝树上生长珠宝、璎珞、衣物。池中升起一茎高大挺拔的莲花,盛开的莲瓣中端坐一尊佛,身色青蓝、着红色袈裟,右手下伸做触地印,左手于腹前仰掌托金刚杵。此佛应即阿閦佛,身后祥云簇拥,红色的光背上发散出三道虹光,象征着阿閦佛所发出的光明普照佛土。下方大池左侧涌出几股水流,在左上近宫墙处形成一个小池,池中一茎莲花里坐一尊身色青蓝的小菩萨,有三人赤身在水中嬉戏,左边一人举手顶礼,居中者在池中畅游,右侧者伏池边伸手探水,场面显得轻松活泼。

整铺壁画以深蓝色为背景,突出了宫殿的红色,背景中散布树木、花卉而不拥挤,显出佛土的清净、疏朗。

三、南壁壁画

画面呈竖长方形,主题为阿閦佛的阿毗罗提净土,画面内容也包括阿閦佛说法以及净土景象(见图3),但因为画面规格和前述东壁不同,画幅要宽得多,所以构图上也有差异,没有象前者拉长为两个场景,而融合为一个整体。

图3 南壁“阿閦佛净土说法图”

象征佛刹的一座宫殿建筑几乎占据了整个画面,其主殿的殿顶为三层檐、歇山顶,屋顶鸱尾为两条尾部上卷的摩竭鱼,屋脊正中耸立一个金属宝瓶。整个殿顶为祥云朵朵环绕,四周开满宝花,向上空发射出缕缕虹光。屋檐下画出一排斗拱,下面又是一排交杵等吉祥图案。殿中阿閦佛端坐说法、两侧为听法圣众。阿閦佛身色青蓝,宝珠顶严,面部短圆、身形魁梧宽厚同东壁佛,但内着橘红带金色花纹的僧祗支,外着偏衫式红色袈裟(袈裟一角披覆右肩),袈裟末端以一金刚杵形带扣固定于左胸前。右手下伸做触地印,左手平仰腹前托金刚杵;跏趺坐于覆莲所托坐垫上,莲座下为极细长的方形台座,上下边缘镶嵌红、绿宝石,台座截面上分三格,左右各一头朝外的卧象,中间一格上覆一方垂帘。佛身后的头光、身光均为橘红色马蹄形。

佛左右两旁为听法的菩萨、弟子,呈平行的三排分列佛左右,每排左右各3人,共18人。上两排均为菩萨,戴宝冠、佩各种饰物,袒上身、下着或长或短的裙。第三排是6位弟子,皆着袒右袈裟。以上各尊坐姿各异,手结不同法印,都侧身面向中央的佛,专心听佛说法,面部表情或宁静、或欢喜、或沉思。菩萨、弟子都有马蹄形头光,佛及众菩萨、弟子又一起处于一道巨大的半圆形光环中,佛身向四周放射出无数波纹状的光芒,听法的菩萨、弟子都沐浴于佛光之中。半圆形光环外、宫殿内两角也各有祥云托金乌、玉兔象征日月。宫殿四周环绕一道曲折的红色宫墙,墙上开有前、后门。左侧后门上方的楼房开一小窗,一人伏窗托腮仰头听佛说法,会心之处,怡然微笑。宫殿前方的正门被开启了一扇,有两人从门内探出头来,好奇地向外张望……

吸引他们的就是宫门之外悠然自得的阿毗罗提净土景象。以另一道蜿蜒曲折的红色外墙隔出的佛国净土显得很宽敞,云气之间宝树、香池随处可见,树上生有珠宝、璎珞、衣物、果实,人们自树上伸手取所需物;香池可供人们随心沐浴。宫门前方两处香池场景格外生动。左侧两株宝树荫蔽之下,一潭池水碧波荡漾,池中生金莲花,两只鸭子欢畅嬉水,池畔两人卸去身上衣饰,一人伏岸边埋头于水中洗头发,另一人向前正欲进入池水中,却又扭头向右看去。循他的目光向右,是另一湾池水,池中六只鸭子正排成一行浮在水面上,首尾两只体形较大,中间四只幼小,宛若父母呵护幼雏;池边生长硕大的莲花,一人赤身站在池边,双手前伸各执一小碗,俯视池中,似欲以食物喂水中的鸭子。池水前方正对外墙的大门,大门同样半开,一人袒上身着长裙,正双手合掌过头向上方的佛长身礼拜。墙外池边,有鹿、仙鹤低头饮水。(见图4)

图4 南壁局部-净土景象

在画面上半部,正殿两侧,树木掩映中露出两座侧殿。殿中各有两尊菩萨听法,右侧殿中,两位菩萨盘坐听法有感,相对而谈。画面顶端两角,有两位伎乐天人手持彩带,或坐或跪于彩云之上。

四、西壁壁画

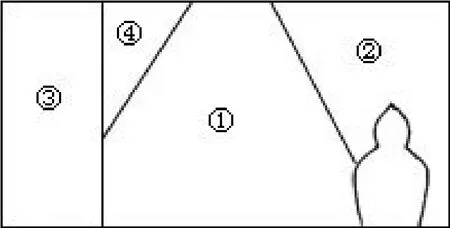

除靠近北壁的墙角部分有一尊胁侍菩萨泥塑之外,西壁其余空间都绘满了壁画,规模宏大,其主题、构图都与前述不同。大致呈横长方形的画面,以所表现的内容大概可区分为四部分:中心约2/3部分由一佛二胁侍菩萨及两下侧的礼佛供养圣众占满,考证其题材应表现的是“不动如来成正等觉”;墙近南北两端处,各绘一菩萨于天宫说法及下方净土;在右胁侍菩萨的右上侧空间内,是一幅空间虽不大,但构图、题材都很独特的“阿閦佛接迎图”。(见图5)

图5 西壁壁画分布示意图

(一)不动如来成正等觉图

这幅画面的高、宽几乎都占据整壁壁画的2/3,是此殿中最为恢弘的场景,由一佛二胁侍菩萨及两下侧的礼佛供养圣众组成一个近乎等腰三角形或梯形的构图(见图6)。上半部分体量硕大的一佛二菩萨图像(见图7)尤其引人注目。

画面中心为如来形的阿閦佛,身色同样为青蓝,螺髻,顶严宝珠,耳际发鬓饰珠花,面部短圆,双耳垂肩;肩背宽厚,袒右着偏衫式红色袈裟,右肩披覆袈裟一角,袈裟为以金色条纹隔成的水田格百衲衣,水田格中心有小团花纹,衣边镶金色带花纹锦缎;左手于腹前仰掌托金刚杵,右手下伸结触地印,金刚跏趺坐于一朵硕大饱满的莲花所托坐垫上,莲瓣以红、蓝、绿、浅粉交错渲染,边缘环一周忍冬卷草,装饰富丽。承托莲座的是一个细长的方形台座,立面分为三格,左右两侧的格栏内各一只头朝外站立的大象,中间一格覆一方垂帘,台座上下边缘及隔栏都镶嵌成排的红、绿、蓝色宝石。佛的头光、背光均为马蹄形,边缘环一周卷草纹“持宝光边”,头光为橘红色,背光内则为波纹状向外发散的彩虹。象征“彼不動如來應正等覺。證一切智時放大光明。普照三千大千世界。”[3]头光外,一株菩提树开满鲜花、枝叶纷披,形如宝盖,荫蔽佛的头部之上。汉译大藏经中,与此场景相应的描述可见于两部经典:①《阿閦佛国经》所述“阿閦佛树以七宝作之。高四十里周匝二十里。其枝叶旁行四十里。其枝下垂。其栏楯绕树。周匝五百六十里。阿閦如来于其树下得萨芸若慧。”[4];②《大宝积经·不动如来会》中载“彼佛剎中有菩提树。成以七宝高一由旬。树身周围半拘卢舍。条叶垂荫周一由旬。下有基陛周四由旬。佛坐其上证菩提道。道树四边有多罗树及苏漫那树周遍行列。”[5]藏文经典中类似的描述见于《甘珠尔》“宝积部”No.50,Kha.1b.1-70a.7,题为《圣阿閦如来庄严大乘经》,由克什米尔译师胜友(梵Jinamitra)协同印度的戒帝觉(梵Surendrabodhi)、吐蕃僧人益西德()译校。①《甘珠尔》“宝积部”No.50(Kha.1b.1-70a.7),见藏文大藏经对勘本。(甘珠尔(第40册)[M].北京:中国藏学出版社,2008:54-55.)[6]

图6 西壁局部-不动如来成正等觉图

图7 不动如来及二胁侍菩萨

从阿閦佛莲座的两内侧各抽出一朵小莲花,莲台上立左右两胁侍菩萨。左胁侍菩萨身色白,面如满月、眉眼细长,红色马蹄形头光,身具八饰(宝冠、耳环、项链、长璎珞、臂钏、手镯、腰带、脚镯),左手与愿印,右手于腰际掌心向下结印,下着条纹围裙,帛带环绕,围裙正中垂一末端呈鱼尾形的条帛。右胁侍菩萨身色黄,左手于腰际掌心向上结印,右手下垂类似触地印,其余与左胁侍相同。在两菩萨与佛背光之间各有一株树叶呈卵圆形的菩提树,枝叶微弯曲如伞盖荫蔽菩萨头顶。

值得注意的是,这幅画面的构图实际是“摩诃大菩提树像”“菩提双树”两种早期图像构图的融合,所反映的主题是释迦牟尼在菩提树下降魔成道。这幅图与释迦牟尼降魔成道的关键差别仅在于佛的身色,此处的佛为蓝色,表明其身份为阿閦佛。但之所以将阿閦佛也表现为在菩提树下成道,应该表现的是相关佛经中不动如来成正等觉证无上菩提的内容。《大宝积经⋅不动如来会》中还描述“彼佛得菩提時。大光普遍三千世界。日月諸天光悉不現。”①[唐]菩提流志,译.《大宝积经·不动如来会》“佛剎功德庄严品第二”,《大正藏》第11册,No.310.藏译本相应内容,见藏文大藏经对勘本.(甘珠尔(第40册)[M].北京:中国藏学出版社,2008:53.)[7-8]此壁画中通过佛身后四射的虹光来表现,另外在前述东、南壁壁画中都在画面最上方两角绘日月图案,此处却不见,应该就是佛经中不动如来成道时放光芒,甚至使日月光都看不见的艺术表现。

除了与佛经内容相应之外,这幅画应该也透露出,在不动如来成正等觉与释迦牟尼降魔成道像两种图像之间,或者存在某种关联。大型的释迦牟尼降魔成道像中,通常还会表现出魔众手持武器围绕菩提树下的佛显现凶恶之相发动攻击,以及三魔女诱惑佛的场景。但此处却是一片虔敬、祥和景象,在佛、胁侍菩萨两侧下方绘众菩萨、天神、比丘、天魔或听法、或礼佛、或供养的盛大场面。

在右胁侍菩萨的右下方神众共四排,自上而下大致平行,第一、二排为祥云、花蔓之间呈游戏坐而姿态、手印各异的菩萨,第一排2尊,第二排3尊,身色各为红、黄、白、蓝、肉色。除第二排居中者外,其余菩萨造型相似,基本都束高髻、戴宝冠,佩圆圈状大耳环、项链、璎珞、钏、镯、腰带,上身袒,下着围裙或长或短,面部较方,仍保留有印度波罗风格遗韵的菩萨形象。第二排居中的菩萨造型与其他有所差别,身色白,面部呈芝麻形,眉眼细长,面部特征更具有尼泊尔风格;除了上述装束外,比其他菩萨多出自左肩至右胁下斜系的仁兽皮(由此推测应为观音菩萨),以及汉地风格的双肩披的帔帛。第三排为四比丘及居左的一位天神,有三头(并列,中间为主面,左右各一面)、各头上都戴宝冠,束高髻,也作袒上身、下着长裙、身具八饰,盘膝而坐,肩披汉式帔帛,左手托一枚摩尼宝珠,此天神应为大梵天。在壁画底部、与佛的基座等高,为第四排,中间三尊为蓝、红、肉色形态各不同的天魔,各自手持不同法器而坐;左右各立一尊汉式装束的菩萨,身着交领右衽长衫、下着长褶裙,细长的飘带自肩后转至胁下灵动翻转,其中左侧菩萨双手合什,右侧菩萨左手托一物似海螺以为供养。所有神众都有马蹄形头光,并多呈3/4侧面表现。

左胁侍菩萨的左侧也绘出各神众(见图8),构图与上述右侧者基本对称,但在左胁侍菩萨头光、菩提树叶旁,多出了一个小光环,内有3尊小神像(印度风格袒上身着短裙的菩萨,中间一尊着长袍、头部不清楚,或许也是一尊菩萨,右边的是一尊右手托法器的天魔)。第二、三排为与右侧对称的菩萨(第二排2尊、第三排3尊)。第四排目前可完整看到的为四比丘,但最右边靠近泥塑像的龛缘外,还可以辨认出一尊天神的右半身,装束与右边的梵天类似,也袒上身、着长裙、披帛带,推测原应为帝释天,因为帝释天、梵天的身份由印度教大神而被吸纳入佛教后,常常作为佛教的主要护法神一起出现。第五排的图像也与右边第四排对称,中间是三尊形态各异的天魔(其中一尊红色的天魔右手持一立式金刚杵),两侧各立一着汉式长衫裙的菩萨,其中近佛龛处的菩萨也只露出约一半。由这两尊不完整的图像推测,壁角的泥塑及其背龛或者后来重新进行过整修,并遮住了墙壁上的壁画。

图8 左胁侍菩萨及听法神众

在壁画最上方,菩提树华盖两侧,各有两尊小伎乐天神或吹白螺、或洒香水,或持彩带。

壁画中以上神众、天人的图像表现,也正符合《大宝积经·不动如来会》中对不动如来蒙佛授记将会成佛及成佛时的描述:“不动如来应正等觉。证一切智时。彼世界中所有众生。皆至诚合掌向不动如来。……不动如来坐菩提道场证无上觉时。天魔波旬不生障碍之想。复有无数百千诸天。以香花及天伎乐供养如来。各持细末栴檀而散佛上。是诸香末及彼花鬘。于虚空中合而成盖。”①《大宝积经·不动如来会》“佛剎功德庄严品第二”。藏译本对应内容见藏文对勘本《甘珠尔》(40)49-52.[9-10]所谓“世界中所有众生”也包括有诸“大千界所有天龙夜叉阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽”等,所以在这里壁画中,我们看到礼佛神众中除菩萨、比丘外,还有夜叉、天魔,以及香花、伎乐各供养天人;甚至将蒙佛授记时的某些具体形象挪用到此处成佛的场景中,如左胁侍菩萨下方第五排,绘一尊红色的天魔右手持一立式金刚杵,借用了“彼不动菩萨获授记时。有大夜叉手持金刚侍卫菩萨”[11]的描述。

画面中央所表现的不动如来在菩提树下降魔成道,以及两侧所描绘的诸天神众礼佛供养场景,说明这幅图像的主题应即阿閦佛有关经典中所述“不动如来成正等觉”。

(二)西壁北端壁画

西壁北端的壁面因下半部近墙角转角处塑有一尊胁侍菩萨泥塑像,占据了部分壁面,因此这幅画面的形状并不规整。其构图则与东壁南端、南壁的“净土说法图”类似,由上部的天宫、下部的攀爬天梯两个场景组成。

上半部画面在一道彩虹围出的圆环内,绘出一座祥云、花木环绕中的宫殿,宫殿为重檐歇山顶,屋脊立宝瓶。殿内帏帐高卷,一位菩萨居中而坐,身色白、具八饰,上身袒、下着红色长裙,腿左曲右伸呈游戏坐姿,坐一榻上;左手说法印,右手平伸掌心向下,座右侧殿前立一比丘,双手合什于菩萨身侧,菩萨似乎在以右手触比丘头顶予以教诲。菩萨蓝色头光、绿色背光都为马蹄形,光背两侧各立一尊身形较小、双手交握或合掌的菩萨。宫殿四周同样环绕一周红色宫墙,正前方宫门半开,一人立于门内。一道长梯自下方直抵宫门,一人已沿梯爬到宫门前。长梯旁空地上一人双手合掌过头礼拜。画面旁其他部分似为塑像泥龛遮住。在龛上方壁面空余处,还绘有几尊菩萨于彩云、宝树间坐听佛法。

从构图、爬天梯场景、树上自生璎珞衣饰等特征分析,此画面描绘的也应为阿閦佛妙喜国土。但天宫中央的不是如来身形的阿閦佛,却是一位菩萨对一比丘施教场面,联系相关佛经的描述,表现的应该是阿閦佛/不动如来在成佛之前,尚处于阿閦菩萨/不动菩萨的果位时,在其妙喜净土中,一位比丘希望阿閦菩萨/不动菩萨显现以足指摇动大地的神迹,来证明菩萨所发誓愿的真实不虚妄,于是阿閦菩萨/不动菩萨凭借佛及自己本愿的神力,使大地发生六种摇动。②《大宝积经·不动如来会》“授記庄严品第一”:“时有比丘。白不动菩萨言。大士。若此诚心不退至言无妄者。愿以足指摇动大地。时不动菩萨。以佛威神及本愿善根力故。令彼大地六种摇动。所谓动。大动。遍动。摇。大摇。遍摇。”《阿閦佛国经》(2卷,后汉支娄迦谶译)“發意受慧品第一”:“尔时有一比丘。谓阿閦菩萨摩诃萨。乃作是结愿。若使不退转者。当以右指案地令大震动。尔时阿閦菩萨。应时承佛威神。自蒙高明力乃令地六反震动。阿閦菩萨摩诃萨所感动。如语无有异也。”藏文相应内容可见藏文对勘本《甘珠尔》(40):7.[12-13]

(三)西壁南端壁画(见图9)

图9 西壁南端-净土景象

西壁南端的这幅画面构图与东壁南端、南壁的“净土说法图”基本相同,但天宫中的场景有变化,居中的不是阿閦佛,而是一尊菩萨(身色白、袒上身、下着长裙、身具八饰,说法印,游戏坐)。两侧有一些身形较小的菩萨,右侧坐2排、每排3尊;左侧立5尊菩萨,其中两尊手持旗幡,另有一菩萨跪座侧,右手托一物(经书?)奉上。天宫下方依然是表现妙喜净土的天梯、宝树上生璎珞衣物、遍布香池等景象。此处表现的主题应该也是不动菩萨尚未成佛之前在阿毗罗提净土中。菩萨的果位也分几等,其中大菩萨即摩诃菩提萨埵(经文中简称“摩诃萨”),不动菩萨就属于摩诃萨,比其他一般的菩萨级别要高,因此在西壁南端、北端的壁画中,其图像比例要比周围的一般菩萨大许多。此外,有关阿閦佛国的经文中对不动菩萨以及不动如来的具体形象如身色及手印并没有特别描述,阿閦佛身色蓝色、左手腹前托金刚杵、右手触地印、以大象为座骑的图像特征只有在五方佛体系完善后才被明确。因此此图中央白色、说法印、游戏坐、身量较大的菩萨应该是成佛之前的不动菩萨。在净土中的香池、宝树与不动菩萨天宫之间,用很小的空间又绘出一座宫殿,殿内坐阿閦佛,身色蓝色、着红色袈裟、左手腹前托金刚杵、右手触地印;宫墙内的庭院中一白色菩萨怡然坐在树下。

(四)阿閦佛接迎图(见图10)

图10 阿閦佛接迎图

在右胁侍菩萨的右上方与前述西壁南端的画面之间,一块不大的画面空间内,描绘有一幅构图、主题都很独特的壁画。

在画面(一)右胁侍菩萨旁第一排听法菩萨上方,天花飘缀的深蓝色背景上,生长着一株枝叶纷披下垂形如宝盖的树。树叶之上一道彩虹围出的圆环内,红色背景上,居中的阿閦佛身蓝色、着红色袈裟、跏趺坐、左手腹前托金刚杵,右手平伸、掌心向下,坐于彩云之上。佛两旁或坐或立八尊菩萨,其中左侧最上方一尊菩萨持一柄华盖遮于佛头部上方。最独特的图像,是佛所坐的彩云上,还托着一身仰面横卧的人像,短发,裸身裹在一件长袍或单子内,如同婴儿;头仰面向下耷拉着,闭目,但嘴唇却略上翘微笑。

这身仰卧的人像无疑应该是命终后往生不动如来东方妙喜净土的往生者,仍保持着临终偃卧的姿态①佛教艺术中对凡人去世与释迦牟尼佛涅槃使用不同的表现形式。凡人去世时使用仰卧姿态,如莫217窟南壁经变《法华经·药王菩萨本事品》(盛唐),其中表现女子死后得生阿弥陀佛国,图下方绘横躺的骷髅,象征女人命终(见敦煌研究院主编,贺世哲本卷主编:《敦煌石窟全集·7·法华经画卷》,香港:商务印书馆(香港)有限公司,1999.图版54命终得生阿弥陀佛国)。而释迦涅槃像则为“狮子卧”,特征为释迦右胁向下,枕右手,左手伸直放在身上,双足相叠,侧身横卧于寝台上,与凡人仰卧姿态不同,以象征其常乐我净、不死之死;此种姿态涅槃像最早见于2-5世纪犍陀罗浮雕中。汉地早期涅槃像(北朝)中多仰卧像。或许是出于对佛教“涅槃”深层含义的不理解,所以用汉地传统的死者仰卧入棺形象来表现佛涅槃像(同上1999:122-125.)。[14],由数朵祥云托至妙喜净土中阿閦佛的身前;阿閦佛右手平伸、掌心向下,正好在往生者的上方,似表示接迎、抚慰。在与阿閦佛国有关的汉文佛经中,都提到往生东方妙喜净土的功德,尤其以《大宝积经·不动如来会》中更为详细:

“若善男子善女人。从此佛剎及余佛剎。于命终后。若已生若今生若当生。不动如来佛剎中者。必不信住诸声闻地。”“若有善男子善女人。于此世界或他世界。若命终后生于彼土。即于生时得如是念。我已入如来室住无畏城。”[15]

“菩萨摩诃萨愿生彼佛剎者。应发增上乐欲之心。舍利弗。若善男子善女人。发增上心我皆与记。于彼佛剎而得受生。”“若有善男子善女人。闻不动如来功德法门。善能受持读诵通利。愿生彼剎者乃至命终。不动如来常为护念。不使诸魔及魔眷属退转其心。舍利弗应知。是善男子或善女人。乃至无上菩提。无有退转之怖。亦无水火刀杖恶兽毒虫之所损害。亦不为人非人等之所怖畏。何以故。由不动如来常加护念。于彼佛剎当受生故。”“尔时佛告天帝释言。彼菩萨乘人。当生彼佛剎者。亦得善利。何以故。彼诸菩萨皆应得住不退转故。若余菩萨于其现身。愿生彼佛国者。应知皆是住不退转。佛说此法门时。五百比丘。于无漏法心得解脱。五千菩萨。六千比丘尼。八千优婆塞。十千优婆夷。及欲界中无量天子。于彼佛剎皆愿受生。如来是时皆与授记。于彼佛剎当获往生。若余有情当愿生者。如来亦当与记生彼佛剎。”①《大宝积经·不动如来会》“往生因缘品第六”。藏译经典的相应部分见藏文对勘本《甘珠尔》(40):120-166.其中129页局部内容为:“舍利弗。若善男子善女人。发增上心我皆与记。于彼佛剎而得受生。”[16-17]

往生不动如来东方妙喜净土的,包括菩萨摩诃萨、菩萨,比丘、比丘尼,优婆塞、优婆夷,欲界众生,此处所绘的往生者,应当是一名普通人(善男子、善女人)。往生图像在汉地佛教的西方净土变中有很丰富的表现,除了最普遍的莲华化生以外,还有阿弥陀现前来迎图[18],但都没有这样以临终偃卧的姿态表现的。因此,此图像构图、主题都很独特,应该是表现往生东方妙喜净土的阿閦佛接迎图。

五、殿内其余壁画及藏文题记

佛殿内上述壁画题材均与阿閦佛净土相关;此外,在东壁殿门右侧及殿门上方也绘有2铺壁画,则应属于密教题材中的曼荼罗。略述如下,于此不做详考。

(一)东壁殿门右侧壁画(见图11)

一尊泥塑的胁侍菩萨像及龛占据了东壁北端大部分壁面,其余空间内居中绘菩萨形阿閦佛(报身相)1身,身色青蓝,施触地印的右手中横握金刚杵;主尊两边为棋格式整齐排列的菩萨2列,每列自上至下各6尊,其中左右两列最上的一尊均为结跏趺坐佛像,右上者为身色肉黄、右手下垂与愿印,左上者身色红、双手于腹前仰掌托宝瓶;其余左右各5尊,均为跏趺坐菩萨,因新加的栏杆遮住了壁画,难以辨识各尊手中持物,仅可认出其中2尊双手持鬘,其余菩萨手中均各持有物,应为供养菩萨。右边一列的右上近墙转角处、泥龛上方的一小方空间内,还绘有4尊,其中2尊也是结跏趺坐佛像,上面一尊身色白、双手当胸说法印,下面的一尊身色绿、右手胸前施无畏印,此2尊与主尊阿閦佛及主尊两侧最上的2尊佛像,从身色、手印上恰合于五方佛。故此铺壁画应为以阿閦佛为主尊的曼荼罗,但因栏杆遮覆壁画难以辨识,此图中其余诸尊身份、名号尚不能确定。

图11 东壁右侧“阿閦佛曼荼罗”

图12 东壁殿门上方壁画

(二)东壁殿门上方壁画(见图12)

东壁殿门上方狭长区域内,以树木图案隔成三格,每格画出一个三叶拱龛,内分别为三尊佛。

居中的佛为菩萨形,身白色,具八饰,袒上身,下着红色长裙,双手禅定印,跏趺坐,莲座下的细长方形台座内的左右小格中各一卧狮。

其左侧拱龛内所绘佛为如来形,身青蓝色,着袒右红色袈裟,左手仰掌腹前托金刚杵,右手下垂结触地印,跏趺坐,莲座下的细长方形台座内的左右小格中各一卧象。此佛为如来形的阿閦佛。

右侧拱龛内绘的佛略有损毁,细部特征不很清楚,身色为肉色,可以辨认出同样为菩萨形,戴宝冠,同样佩各种饰物,袒上身披红色帔帛,下着红色长裙,双手说法印印,跏趺坐,莲座下的细长方形台座内的左右小格中也各有一卧狮。

两尊菩萨形的佛或者都是呈禅定印或说法印的大日如来,而另一尊为如来形的阿閦佛。这样的配置是依据什么经典、仪轨,表现什么含义,目前尚不清楚。

(三)殿内壁画藏文题记

此佛殿内壁画的最下端隔出横栏,沿东壁殿门左侧、南壁、西壁、东壁殿门右侧顺序排列,内书写“乌坚”体藏文题记一则。除东壁殿门右侧壁画下端书写有两行藏文以外,其余各壁都只有一行。

图齐教授曾考察江孜白居寺及十万佛塔,并参考藏文资料,对白居寺及塔的建筑、塑像、壁画都进行了详细记录。其著作中附有此殿内藏文题记,并给出了英文翻译。[19]熊文彬博士将其翻译成了汉文[20],因题记内容明确指出此殿及殿内壁画与阿閦佛净土的联系,故赘录如下:

“顶礼阿閦佛!您身如青莲一样的须弥山,语如六十支的雷声,意如渊博精深的知识,成就犹如夏天的江河。您的德行使一切有情众生普天欢乐,吉祥如意。怙主,在您自己的净土中,三恶趣之名不再听传,三苦之火完全熄灭,三乘之乐圆满无比,您乐导六道轮回中之芸芸众生往生清净圆满无比乐园。只要视、听、触及过,就会往生此净土。怙主,您如是训导过。绘塑壁画塑像福乐无比,描绘如此美妙的精美净土,积下吉祥福德和智慧二资粮。为满足具财金刚王善业之愿,秘书霍尔索虔信立。这些诸尊画像严格遵循佛像的生起次第和甚深圆满次第,……父子双手绘。如此功德……清净美妙的净土,愿众生即生往生此净土!顶礼阿閦佛!吉祥无量妙喜净土,……首先智慧……其次十地菩萨明王,为了喜闻妙乘语言,住世生死流转之世。无上圆满光芒熠熠的妙相,是无数菩萨观想的甘露,愿诸佛能仁阿閦佛您护持。怙主,精美无上的净土中,诸菩萨佛母围绕的您的身像,是秘书霍尔索为满足虔信佛法、声名远扬的高贵种族金刚王善业(往生净土、具备福力)的愿望而虔信立塑。(壁画)由学识渊博的尼木人氏雅德巴大师(父子、师)徒精心绘制。愿此一切妙相俱成心中甘露。愿我等一切众生在此吉祥净土中,虔心修习妙乘密续之道,勤证佛陀四身之果,证得阿閦佛佛果!吉祥如意。”

六、小结

阿閦佛的东方净土是大乘佛教信仰中早期净土之一,但阿閦佛东方净土图像在目前所知的净土题材遗存中却较少见,在汉传佛教以及日本佛教中都没有发现。藏传佛教图像中,目前所知的比较早期的(15世纪之前)作品也只有三例,即西藏西部拉达克(现属印控克什米尔境内)阿济寺(Alchi)杜康(集会大殿)内的壁画(约12世纪);西藏日喀则市夏鲁寺二层般若佛母殿回廊壁画(约14世纪);江孜白居寺吉祥多门塔二层阿閦佛殿壁画(15世纪初期)。其他在16、17世纪的一些唐卡中也有类似的描绘①如喜马拉雅数字博物馆(Himalayan Art Resources Inc.)藏唐卡No.30650(约14世纪),No.31220。详见https://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1237.[21]。对阿济寺杜康殿内壁画的研究说明,其图像及藏文题记都与《阿閦佛国经》藏文译本吻合,图像集中表现了阿閦佛国的菩提宝树,比丘发愿、成佛,阿閦佛净土说法,净土景象,对女子形象的着重刻画,攀登宝梯、往生阿閦佛国等。②罗杰·格佩尔教授对阿济寺杜康殿内壁画的研究,首次辨识出阿閦佛净土的图像遗存,详Roger Goepper,Aksobhya and His Paradise:Murals in the Dukhang of Alchi.Orientations,January 1999.关于此铺壁画中的藏文题记的释读与研究,见Kurt Tropper,Die Akṣobhyavyūhasūtra-Inschrift in Alchi,Ein Beitrag zur Kanjurforschung.MA thesis,University of Vienna.Wien,1996.[22]本文对白居塔阿閦佛殿壁画的研究则表明,白居寺的阿閦佛净土壁画与阿济寺杜康殿所绘在图像题材要素上大致相同,仅在细部表现及绘画风格上存在差异:

(一)两处壁画描绘所依据的文本,可以确定均为据梵本Akshobhyatathāgata vyūha sūtra翻译的藏文译本,从图像的细节表现分析,白居寺壁画的场景及人物等的描绘尤其与《甘珠尔》“宝积部”所收录的经文相符。至于相关汉译经典,《大正藏》中收入两部阿閦佛净土经典,即《阿閦佛国经》(支娄迦谶[Lokakshema,147-186年]译)、《大宝积经·不动如来会》(菩提流志[Bodhiruci,据传572-727年之间)]译),目前尚不清楚是否就是依据同一部梵文原典的《阿閦佛国经》所译。经前人研究,藏译本跟较晚期的菩提流志汉译本很接近,可能二者系依据同一种梵文原版翻译。至于藏译本与菩提流志汉译本两种译本究竟有何异同,目前似尚未有学者将两种译本详细对勘及研究。笔者在将图像与文本比对过程中,也对上述藏汉两种译本进行了粗略的比较,发现大部分段落和词句都能较准确地对应,仅部分段落顺序有错乱,如关于阿閦佛佛国中以三宝阶陛通连閻浮提至忉利天一段,藏文译本中被归入第二品即“佛刹功德庄严品”,而菩提流志汉译本则见于第三品即“声闻众品”;此外,汉译本辞句更为精要,而相同段落的藏文译本稍觉繁复,更接近口述的表达方式,或许是遵循严格依据梵文原文、不擅为删减的翻译规则所致。

(二)两地的壁画中,在对人物的表现上,阿济寺壁画中除了菩萨、弟子、诸天神之外,在听法、礼佛人众中描绘出许多身着西藏西部服饰的世俗人物,其中男子头缠白色长巾、身着翻领束腰长袍,女子黑发梳成多绺细长发辫披垂肩后,胸前佩多重项饰,内着长袍、外罩长披风。人物服饰、发式和阿契寺其他壁画中供养人一样,也是西藏西部壁画中流行的供养人服饰类型之一。而白居塔壁画中则未出现类似供养人身份的世俗人物形象,净土景象中描绘的少数俗装人物基本均身着交领左衽或右衽长袍,形象上没有典型的地域特征;壁画整体更强调天国的庄严、神异,而不是俗世的祈愿和供养。

(三)在净土景象的表现上,二者也存在明显不同。阿济寺壁画中对阿閦佛妙喜净土的描绘较为简略,在画面背景上以矩形和十字形框象征池沼,在池水上勾出一些线条代表水波纹,水面漂浮着小朵莲花;描绘出花叶繁茂的大树以表示佛刹中的宝树。白居寺的壁画中的东方净土则极为精细地描绘渲染清净香池,池中的宝莲华及莲华化生,瑞禽,宝树及树上生衣等细节场景,从构图、意象、用笔等均可以看出来自汉地的西方净土图像的影响。由此,也说明阿济寺与白居寺的东方净土壁画虽然所依据的文本基本相同,但各自的艺术风格及所受影响均各有不同。

本文仅在对江孜白居塔阿閦佛殿东方净土壁画调查的基础上,进行了初步的题材辨识和分析。关于藏传佛教中“净土”的相关研究仍然欠缺,对阿閦佛东方净土这一图像题材及文本的深入研究,将有助于进一步探讨净土思想在藏传佛教中的传播及影响。

[1] [19][20]Giuseppe Tucci,Gyantse And Its Monasteries(Part 1):General Description of The Temples[M].English version of ndo-Tibetica IV.1.New Delhi:Aditya Prakashan,1989:178-180,265-267;G·图齐.江孜及其寺院[G]//《西藏通史》资料丛书(内部资料).熊文彬,等,译.北京:中国藏学研究中心历所,2004:183;魏正中,萨尔吉.梵天佛地(第四卷)江孜及其寺院[M].熊文彬,译.上海-罗马:上海古籍出版社,意大利亚非研究院,2009:162.

[2] 熊文彬.中世纪藏传佛教艺术——白居寺壁画艺术研究[M].北京:中国藏学出版社,1996:76.

[3] [5][7][9][11][12][15][16][唐]菩提流志.大宝积经·不动如来会[G]//大正藏(11).No.310.

[4] [后汉]支娄迦谶.《阿閦佛国经》(2)·阿閦佛剎善快品第二[G]//大正藏(11).No.313.

[6] [8][10][13][17]甘珠尔·宝积部(dkon brtsegs)(Kha.1b.1-70a.7)[G].No.50.甘珠尔(藏文对勘本,第40册)[G].北京:中国藏学出版社,2008:54-55.

[14] 贺世哲.敦煌石窟全集·7·法华经画卷[M].香港:商务印书馆(香港)有限公司,1999.

[18] 张元林.从阿弥陀来迎图看西夏的往生信仰[J].敦煌研究,1996(3):76-81.

[21] Himalayan Art Resources Inc[EB/OL].https://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1237.

[22] Roger Goepper,Aksobhya and His Paradise:Murals in the Dukhang of Alchi[J].Orientations,1999;Kurt Tropper,Die Akṣobhyavyūhasūtra-Inschrift in Alchi,Ein Beitrag zur Kanjurforschung[D].MA thesis,University of Vienna.Wien,1996.