藏族传统装饰图案中动物纹样的流变及其文化表现

格桑多吉

(西藏大学艺术学院 西藏拉萨 850000)

纹样的流变是一种社会文化变迁的现象,而非个体化艺术创新的结果。驱动纹样流变的因素来自时政变迁导致的文化价值取向的变化,宗教文化的影响,贸易引发的文化交流,随时而变的时尚文化,工艺技术进步驱动下的纹样创新行为,艺人的创新求变被社会接纳和推广等。总之,纹样的流变是受政治、经济、宗教、时尚、工艺技术等综合因素影响下艺人们的创作成果时代化的具体体现。纵观藏族传统纹样发展以及纹样样式的形态分析,藏族传统图案中动物类纹样的流变呈现出四个不同的时代特征。

一、远古与部落邦国时期动物纹样和文化表现

高原远古与部落邦国时期是指从最初出现人类、形成氏族部落、小邦林立、归入象雄、苏毗、悉补野三大部族,直至公元7世纪松赞干布建立吐蕃政权为止。这是一个相当漫长的发展时期。

高原早期的装饰基本上属几何类纹样和动物纹样主宰下的装饰世界,动物纹样以塑、刻、铸、绘方式呈现。纹样语言总体上趋向于“写实”和“生活化”,体现出质朴的特点。

透过纹样我们看到,高原早期文明是构建于本土文化基础上与异域文明交织融汇的复合体,这个现象改变了我们对高原早期文明的认知。尽管可供研究的资料有限,但是通过对纹样类型的分析依然可以判断高原早期曾与西亚、南亚、中亚,以及中原文化有过密切的交流,交流的印记保留在了早期的纹样之中。

(一)陶器上的动物纹样

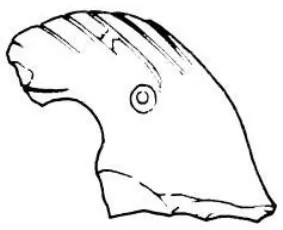

高原早期陶器的装饰几乎是几何纹样主宰的审美世界,使用动物纹样作为陶器装饰的现象十分少见,目前仅在拉萨曲贡遗址中出土了陶质的猴面贴饰和鸟首盖钮两件贴塑装饰。猴面贴饰造型写实,形象传神逼真。而鸟首盖钮,啄部已残,双眼以锥刺出,头部及嘴部有斜划纹,造型简朴不如猴面那么生动传神(见图1、图2,均为拉萨曲贡遗址文物)。

图1 猴面贴塑

图2 鸟首盖钮

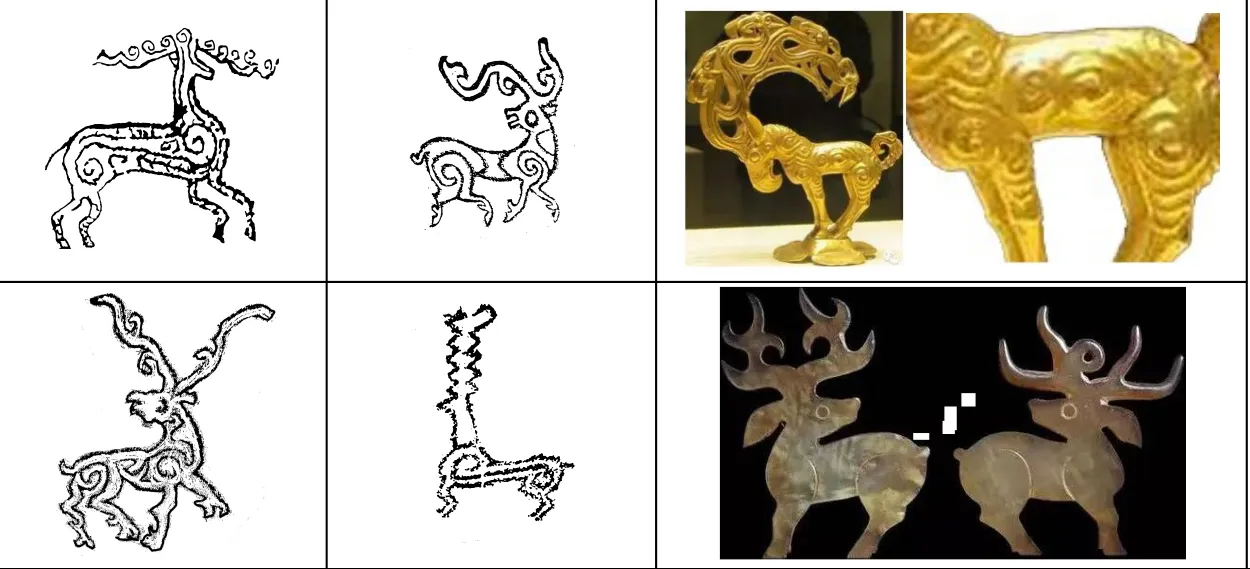

(二)金属制品上的动物纹样

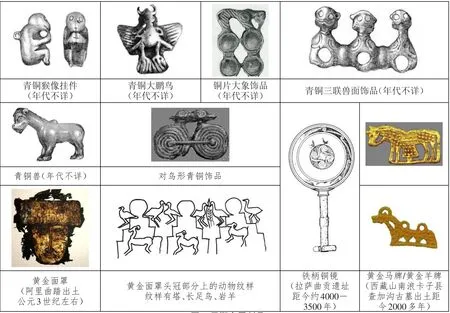

西藏至少在三千多年前就进入了金属时代,早期金属制品上运用动物造型的纹样十分普遍,带扣、牌饰、宗教信物、面罩、铁饼铜镜等早期金属制品均有动物纹样的出现,这些金属制品采用了青铜和黄金材料,运用了铸造、錾刻和凿刻的成型工艺。(见图 3)

图3 早期金属制品

分析已收集资料,可知金属制品上的动物纹饰有大鹏鸟(琼)、猴、禽、马、鸡、羊、鹿、象等形象。根据动物纹样的特征可划分为神兽、自然形态的动物两大类型。抛开西藏民间传统观念中来自天神降伏邪恶使用的神箭(妥迦)掉落人间的传说,实际上早期金属制品来源于本土文明的产物,古代异域部族迁徙过程中交流碰撞的文化产物以及贸易带来的异域产品等。在文化上动物纹样表现出多元与多样性的特征。

从金属制品呈现的多元文化的现象说明,早期的高原并非是我们想象中的文化孤岛,古代先民与高原之外的异域文化存在着密切的接触。意大利藏学家G·杜齐在《西藏考古》中阐述西藏早期金属制品时,提出了“自很早年代起西藏(特别是西藏西部)就与伊朗多种文化有着频繁的接触,艺术及装饰主题很可能是随着迁徙和贸易从伊朗传入西藏的”。

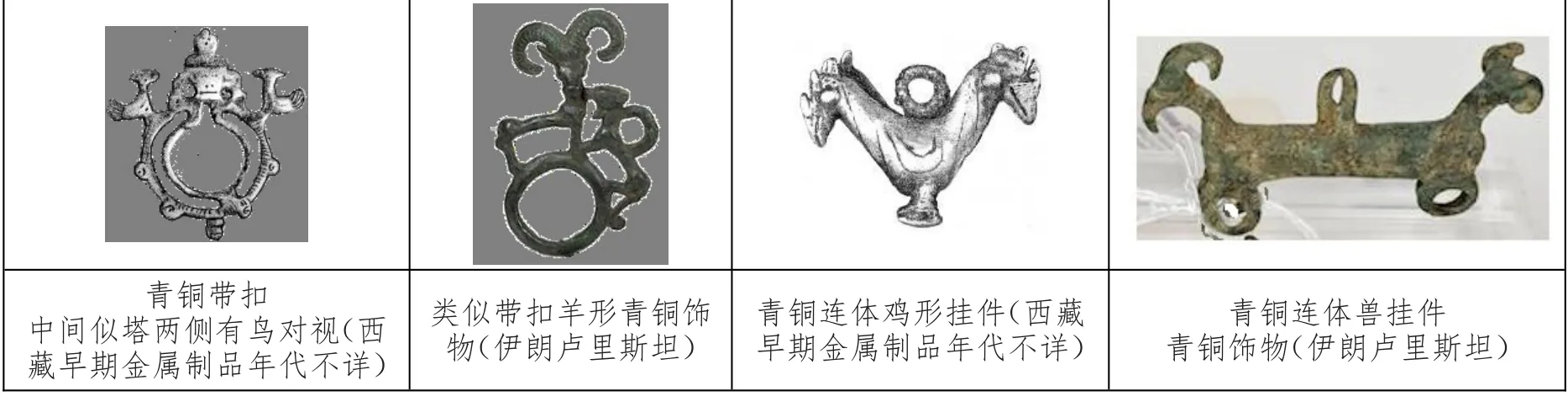

如果我们将高原早期金属制品与公元前8-4世纪伊朗地区的卢里斯坦的青铜饰物进行比较的话,就不难发现二者之间的联系(见图4)。

拉萨曲贡遗址出土的铁柄铜镜与东亚的具钮镜完全不同,却与西方流行的带柄镜相似,属于西方的带柄镜系统。令人惊奇的是曲贡的铁柄铜镜背面的图案密点排列成形的技法和鸟形纹样与哈佛大学艺术博物馆馆藏的希腊时期(约公元前7世纪)弓形搭扣上的纹样表现技法十分相似,均采用了“布点成型”的技法,鸟纹的造型相似度也很高。(见图5-1、图5-2)。

图4 西藏早期金属制品与伊朗卢里斯坦青铜饰物的比较

图5-1 铁柄铜镜局部纹样(拉萨曲贡遗址距今约4000-3500年)

图5-2 雕刻有马、鸟和鱼纹的青铜弓形搭扣,(希腊公元前750~700年),哈佛大学艺术博物馆

图7 岩画中的动物纹样

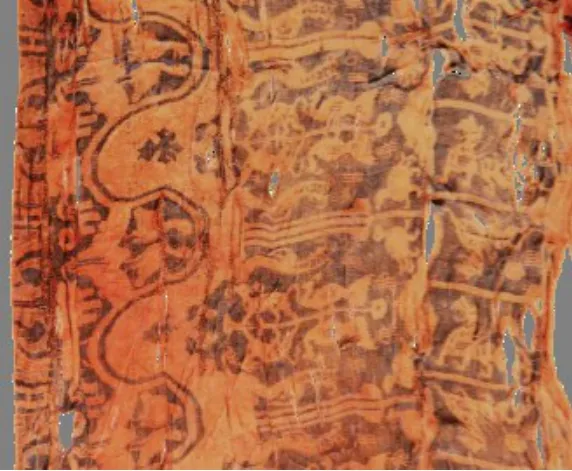

西藏阿里出土的汉晋时期的“王侯鸟兽锦”(见图6),让人联想到古老的丝绸之路外,还可能存在有中原与藏地之间交流的贸易通道。纵观早期装饰艺术呈现的多元文化的交叉相连的现象,不难推断高原早期对外的交流范围超出了我们的想象。

图6 王侯鸟兽锦西藏阿里出土

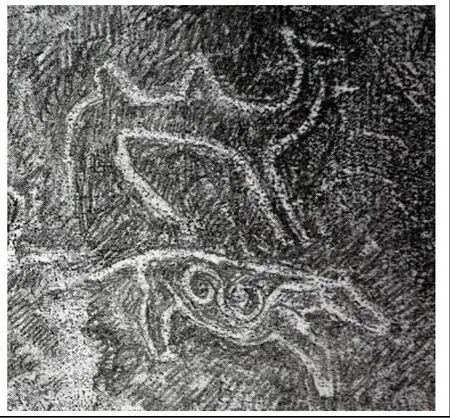

(三)岩画上的动物纹样

分布在藏北地区的古老岩画围绕狩猎、迁徙、祭祀、征战等主题的同时,也出现了大量的动物图形,这些是早期动物纹样研究的重要样本。岩画上的动物纹样十分丰富,有牦牛、鹿、鹰、鸟、羊、狼、骆驼、岩羊、羚羊、山羊、野猪、鱼、狗、大鹏鸟(琼)等,在造型语言上动物纹样采取的是平面化图形,采用了敲凿法、线刻法、涂绘法三种不同的表现形式。以平视、侧视、俯视的视角呈现,整体造型趋于平面化,动物纹样符号化和装饰化十分突出。(见图7)

早期岩画中的动物纹样呈现出两种不同特征,一种是“真实的动物”,反映出高原生态环境下真实的生存状态,如猎牧、祭祀、征战等生活状态下的各类动物,此类纹样可能属于未受外来文化影响下的本土动物纹样。另外一种是“理想化的动物”,这类动物纹样附加了许多人为的装饰因素,如躯干部位涡旋状的“∽”纹饰,夸张上扬的枝蔓状大鹿角,猛兽身躯上并列的斜纹等,此类动物纹样具有十分明显的欧亚草原文化因素,与斯基泰动物装饰风格极其相似。有学者指出这是高原与北方游牧文化发生交流的结果。

另外岩画中出现了骆驼这种高原之外的动物纹样,也印证了高原早期与中亚、西亚乃至欧亚文化之间存在多种形式的交流。(见图8)

(四)木器上的动物纹样

《考古》2015年第7期刊文《西藏阿里地区故如甲墓地和曲踏墓地》,讲到:

2014年在西藏阿里札达县城西发现了距今2000-1800年之间的曲踏墓地,在墓葬中发现了2件彩绘木案,这是西藏迄今为止发现的最早木器彩绘纹样,其中一件为四足木案,在四足上分别绘有黑色牦牛,牛头上绘有一只飞鸟;两只相背而行的岩羊;两只相背而飞的鸟;一足受损严重纹样漫漶不清。另一件方足木案上用墨线绘有卷枝上站立着相对而立的两只孔雀。(见图9)

图9 彩绘木案及动物纹样

木器彩绘上的动物纹样造型样式与曲踏墓地黄金面罩上錾刻的动物图形以及岩画上的动物纹样极为相似,同属本土文化体系,而孔雀这个本不属于高原的动物在此出现,说明古代阿里地区可能与南亚存在着某种交流与联系。

二、吐蕃时期动物纹样和文化表现

公元7世纪藏王松赞干布完成统一大业之后,吐蕃逐渐将势力范围拓展到了高原之外更加广阔的领域,疆域的扩张使得吐蕃与中原以及中亚、西亚、南亚直接发生了联系,推进了更为广泛的文化交流,并推动了吐蕃本土文化的发展。吐蕃的装饰艺术在这个时期呈现出多元文化并存、兼收并蓄的时代特征,装饰纹样的创造和应用呈现出浓郁的生活气息,尽管吐蕃时期存在着苯教,而佛教也开始传入吐蕃,但是纹样创作中的宗教文化表现并不十分突出。

图8 西藏岩画鹿形纹样与斯基泰文化中的鹿形工艺品的比较

西藏岩画中的骆驼

(一)织锦上的动物纹样

赵丰在《中国丝绸艺术》中论述,吐蕃不出产锦帛,但对锦帛存在着大量的需求,吐蕃服装中的领饰、袖缘、襟饰以及整件袍服全部采用织锦的现象并不少见,吐蕃人使用的锦帛中有不少具有西亚文化因素,如团窠联珠纹为基本单位的四方连续纹样组织结构以及翼兽、对兽、对禽、立鸟这类对称式结构的西亚装饰风格动物图形。也有中原地区将西域传入的联珠团窠纹改良成花环式团窠结构纹饰的织锦。(见图10)

吐蕃境内发现的织锦纹样基本上以动物题材为主,植物一般作为团花的结构和宾花使用。根据动物纹样种属可分为禽和兽两类。禽类有含绶鸟、对鸡、对鸭、鸽子等。纹样的构成结构可分为花环式团窠和联珠团窠,其中花环团窠结构的纹样居多。兽类有翼狮、翼马、翼鹿、对虎、对鹿、对羊,纹样的结构以联珠圈纹居多。考虑到此类织锦织造存在多处来源的问题,如:中原、高昌、粟特等地,也不能排除直接从波斯萨珊进口等因素。抛开产地因素仅从制造工艺和纹样设计探究其特点会发现,它们都在努力地表现西亚文化特色,西亚意匠的胡饰风格表现的一览无遗,体现了胡服胡饰在当时已成为一种时尚,吐蕃出土的这些锦帛颇有点“紧跟时尚潮流的意味”。

图10 织锦纹样组织结构和动物纹样

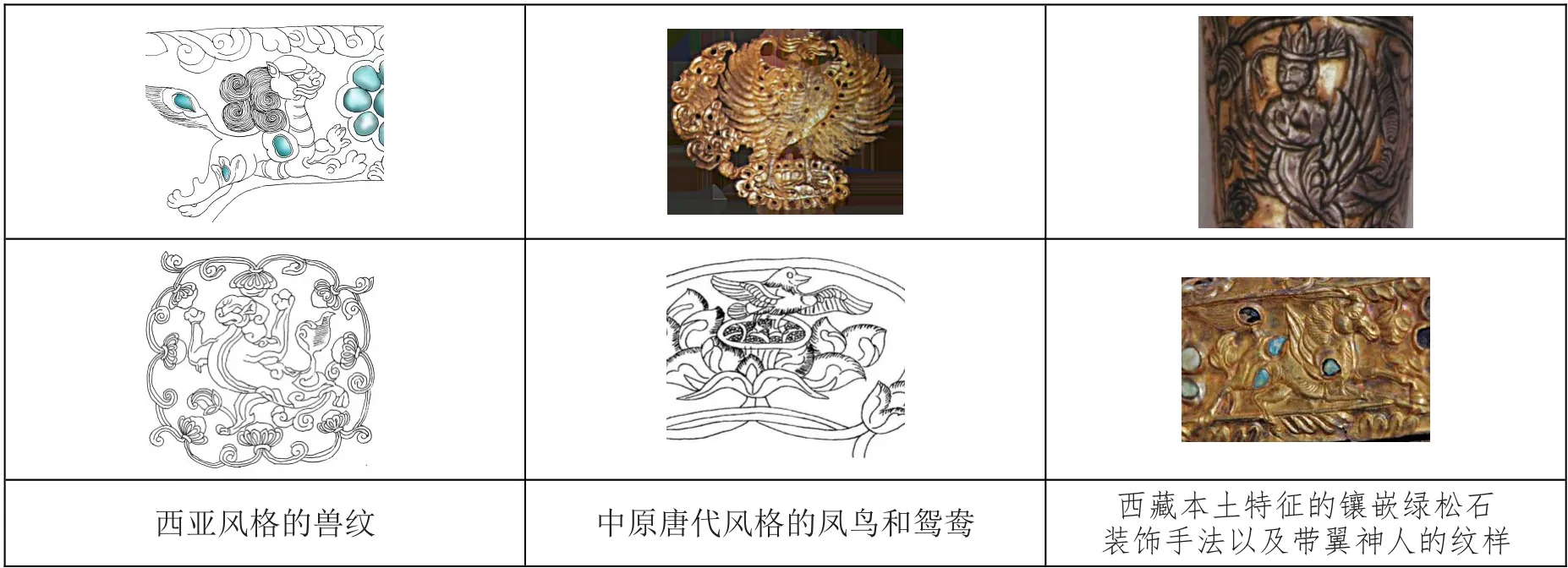

(二)金属工艺品上的动物纹样

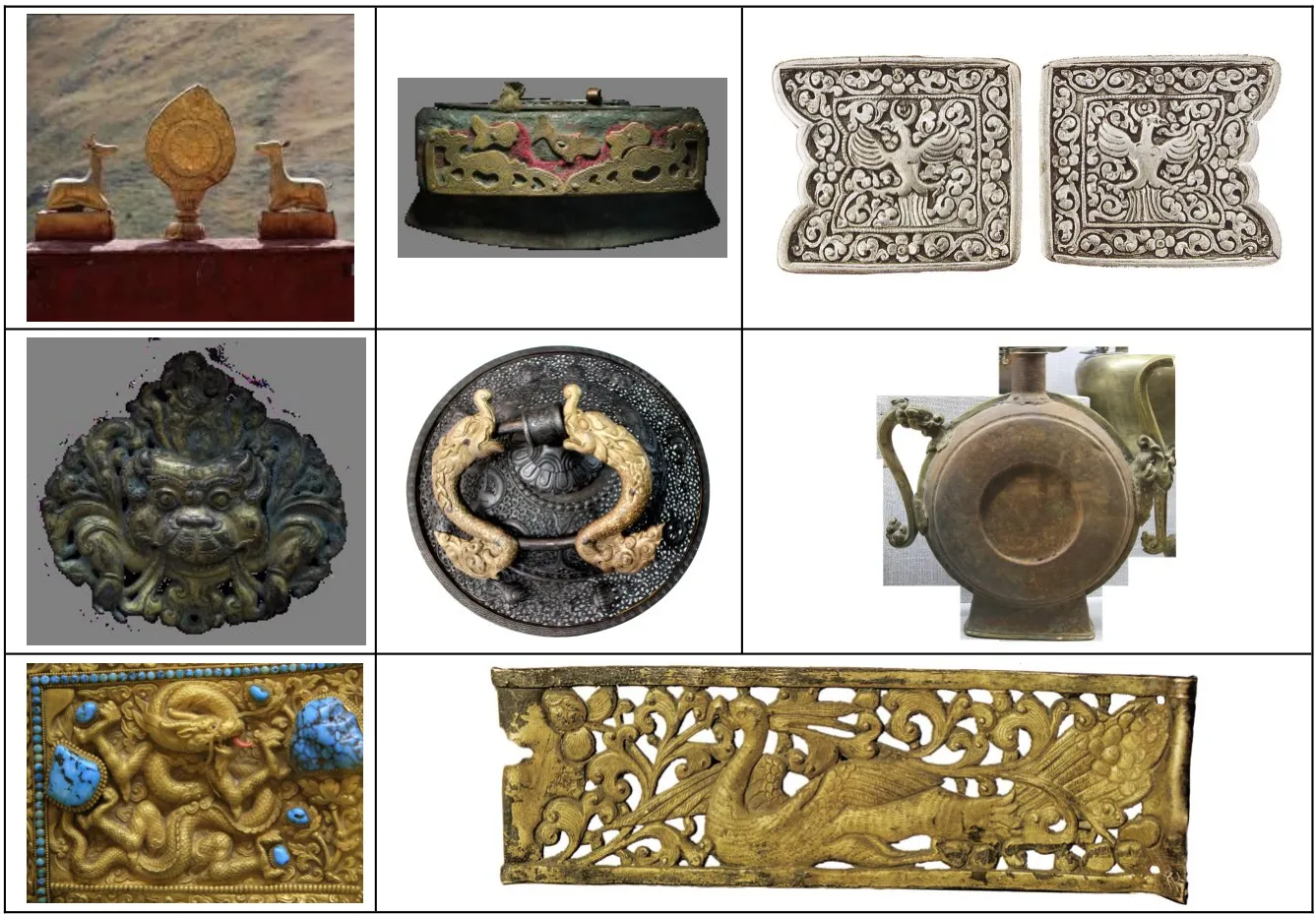

霍巍的《吐蕃时代考古新发现及其研究》提到在吐蕃诸多的手工艺门类中,金属手工业在当时已成为东亚地区重要的金银器生产中心。吐蕃金属制品种类繁多,工艺精湛,设计制造上兼收并蓄唐、中亚、西亚地区的金银器的工艺技术和纹饰,也展露出吐蕃本土的文化色彩,并广泛地应用于吐蕃社会生活的各方面,同时作为交流往来的重要礼品而屡见史籍中,美国学者谢弗甚至称赞吐蕃的金饰工艺是中世纪的奇迹。

吐蕃金属制品分容器物、马具马饰和装饰品三大类型,容器物产品主要有瓶、壶、碟、盘、杯等;马具马饰主要有马鞍、牌饰、杏叶、辔头、片饰等;装饰品主要有耳饰、戒指、牌饰、带饰、管状器以及动物造型的装饰品。这些金属制品大部分属于生活生产用品,只有少部分属于宗教装饰品。

吐蕃金属制品上的装饰通常把动物作为主题纹样,植物作为宾花或团窠结构使用。纹样组织结构有四种:第一种是以缠枝蔓草式团窠为基本单位结构,团窠的中央为动物纹样,缠枝蔓草相互交叉以二方连续或以四方连续展开,使之成为连续纹样;第二种是单独纹样,没有植物作底纹结构,纹样的结构依照动物动态造型自然呈现;第三种是平行对称式结构特征,空间布局呈现上中下三个层次,上部隔断分布着四瓣花,中间是带翼的神兽,下部互为对称的叶瓣纹;第四种是由边缘翻卷的叶子衬托立兽的马首饰片(杏叶)。(见图11)

同样吐蕃的动物纹样可分为理想化的动物和真实的动物两种类型。翼马、翼狮、带翼的独角兽、迦陵频伽鸟、翼羊、凤鸟、半人半马兽、人身鸟足带翼神兽等属于理想化动物纹样,而狮、熊、鸟、马、鹿、羚羊、鹅、鱼等则属于真实动物纹样。

吐蕃金属制品上纹样创作风格呈现三种文化因素:第一种是具有西亚文化特点的兽纹,如各种带翼兽纹、奔狮、水涡鱼纹等,此类动物的体态丰腴、健硕,肌肉感十足,异域色彩十分浓厚;第二种是颇具唐韵风格的雍容华贵的凤鸟和鸳鸯荷花纹样(唐代的凤鸟多做立足展翅舞蹈状,凤尾处理成植物形蔓花状,以单鸟呈现,吐蕃境内发现的凤鸟符合这个特征);第三种是西藏本土特征的装饰手法,如流行在金属饰物上镶嵌绿松石以及带翼神人的纹样等。(见图12)需要说明的是吐蕃金属制品上不同的文化类型并不是分门别类地呈现的,有时融合在同一个器皿上,有时则单独呈现,体现出兼收并蓄的特征。

图11 金属制品上纹样组织结构列表

(三)木器上的动物纹样

由于木器不易保存,因此遗留至今的吐蕃木器装饰实物并不丰富,尽管研究资源有限,但现存的吐蕃木器纹饰所包含的信息揭示出许多鲜为人知的文化内容。

吐蕃木器上纹饰呈现方式有浮雕、圆雕两种,主要用于建筑、典籍装帧设计、墓室随葬品等,木器中纹饰表现以人物类题材居多,其次是动物纹样,植物纹样基本上是作为配饰使用。

吐蕃木器上动物纹样呈现出西亚、南亚、中原文化并存的现象,如西亚文化色彩的翼马、翼虎、狮身人面像、狮鹫①作者注:格里芬神话形象作为西方造型艺术中的神兽,以鹰、狮混合的造型,最早出现在公元前三千年的两河流域。后逐渐向东传播,各种带翼神兽开始流传开来。在大昭寺的廊柱、檐椽上可见。而具有南亚佛教文化色彩的狮子、摩羯鱼、迦陵频伽鸟、大象等动物纹样也同样在大昭寺的廊柱、檐椽上可以见到。个别木器上纹饰呈现出融合现象,如吉如拉康的柱头的龙纹本属于典型中原纹样,但是“长出了翼”,被西亚化了。纵观吐蕃木器上动物纹样审美特征总体上体现出兼收并蓄的时代特征。(见图13-1)

(四)石雕工艺中的动物纹样

早在吐蕃之前藏族的先民就已经利用石材进行岩画创作了,到了吐蕃时期该传统得到了新发展,出现了摩崖石刻、石塔、石碑石兽等。其中摩崖石刻和石塔是佛教传入之后兴起的佛教造像艺术,而石碑石兽这种世俗文化的创作行为更多地受到中原文化的影响。在这些石雕工艺中有动物纹样身影出现,但纹样种类少。常见的有狮、象、龟、龙,还有十分独特的多头蛇缠绕盘坐的人形的纹样。石雕的表现形式有圆雕、浮雕、线刻三种方式。

吐蕃的石狮主要造型特征圆雕为整石雕凿,蹲坐结构,身形丰腴、健硕,有西亚化造型的特征。浮雕图案是佛像狮子座,呈正面侧身状,身形较瘦,具有南亚佛教绘画的造型特点。大象非西藏的本土动物,但在西藏大象作为祥瑞之兽的习俗似乎从佛教传入吐蕃之后开始普遍地使用在各类装饰中,桑耶寺的石象也许就是这个过程的见证者。驮碑龟作为石碑的基座同时也作为建筑装饰出现在吐蕃。在吐蕃赞普赤松德赞记功碑和赤德松赞墓碑均有云中升龙纹的浮雕装饰,龙身修长,头颈前伸,遍体鳞甲,作急走状。显然树碑立传的文化习俗和龙纹来源于中原。(见图13-2),吐蕃的石雕纹饰艺术把多元文化的时代特征再次呈现了出来。

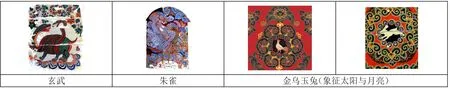

(五)彩绘动物纹样

保留至今的吐蕃彩绘纹样十分稀少,目前仅在青海都兰吐蕃墓葬中发现有彩绘棺木,其上表现了当时生活场景的狩猎、商旅迎宾等内容棺板画外还有一些彩绘装饰,纹样内容包括青龙、白虎、朱雀、玄武、凤鸟、金乌玉兔、花鸟、金鸡等,从纹样的内容来看受中原传统文化的影响是无疑的。组织结构体现出唐代流行的对称式结构和团花结构的特征,有彩绘模仿织锦纹样的特点。而且唐代流行的宝相花、蔟花、立足展翅的凤鸟表现的一览无遗。(见图14)

图12 金属制品上纹饰的三种文化表现

图13-1 吐蕃木器上的动物纹样

图13-2 吐蕃石雕工艺中的动物纹样

三、传统纹样的本土化孕育时期

公元841年吐蕃末代赞普朗达玛开始灭佛,不久他也被佛教徒拉隆·贝吉多杰被弑身亡,紧接着王室纷争,诸部离散,战乱四起,吐蕃覆灭,西藏进入了群雄割据纷争的分治时期。沉寂了近百年的佛教从公元10世纪中叶开始通过东部安多和西部阿里再度传播,并得到地方势力有力的支持,佛教得以复兴,并迅猛发展。在这个时期佛教的思想观念、行为也逐渐渗透到了传统文化的各个领域,西藏的文化从之前的世俗生活与宗教文化兼容并蓄开始向佛教文化的多样性转型。佛教的兴盛吸引了工匠艺人把智慧才华投入到其中,推进了佛教艺术的发展和繁荣,也促成了藏族纹样佛教化体系的新构建,自此藏族纹样艺术呈现出浓郁的佛教文化色彩。

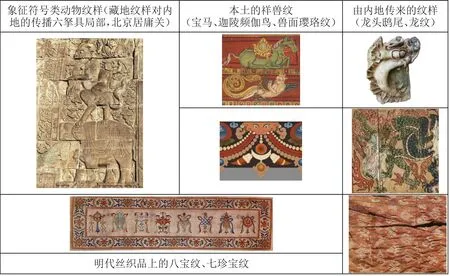

从公元13世纪末至16世纪,符合藏族人审美特征的纹样文化类型已初具形态,纹样在这个时期呈现出西部阿里和卫藏两个系统,创作表现出区域化特征;具有藏传佛教文化特色的象征涵义符号类纹样、宝物类纹样、佛像背光类纹样、云纹、山纹、文字类纹样等陆续出现并逐渐定型;值得注意的是来自中原的纹样通过丝绸、瓷器等媒介开始融入到藏族纹样谱系中,而藏地的佛教文化色彩的纹样也在内地生根发芽。

图14 吐蕃彩绘动物纹样

图15 阿里地区早期动物纹样

(一)彩绘动物纹样

佛教文化的再度复兴,引发了各地大兴土木重建寺院庙宇,点燃了佛教艺术创作的热情,装饰彩绘工艺作为装点佛教文化的生力军获得了更大的发展空间,具有绘画性质的彩绘纹样成为纹样创作的主流。

因佛教传播路径的不同,在早期,彩绘纹样的样式呈现出西部阿里和卫藏两种不同区域性风格特征。

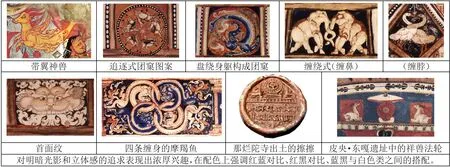

西部阿里地区早期的佛教艺术呈现为克什米尔风格特征①作者注:文献记载,仁钦桑布在世时,曾从克什米尔招募了许多工匠兴修寺院,雕铸佛像,绘制壁画。,彩绘纹样也因此具有明显的西亚化审美特征。这种装饰在题材的选择上以动物纹样为主,对明暗光影和立体感的追求表现出浓厚兴趣。在配色上强调红蓝对比、红黑对比、蓝黑与白色类之间的搭配。纹样的组织强调团窠结构,使得画面呈现出对称的视觉效果。与吐蕃时期团窠图案不同的是阿里地区纹样结构中新出现了追逐、盘绕式团窠结构。在对称式结构类型的纹样中新出现了缠绕式组织结构,纹样以缠鼻、缠脖、缠尾、缠身的方式体现。

兽面纹是佛像法座装饰,其形态特征似狮子,均为正面像,前肢交叉置于脸下呈枕状,前肢短小与面部比例极不协调,形象幽默,技法粗拙,追求立体效果。

祥兽法轮是代表佛教文化的象征符号,在皮央·东嘎遗址中发现的祥兽法轮可能是西藏境内发现的最早图形,这一图形究竟是本土原创还是源自于高原之外一直没有得到解答,然而在印度那烂陀佛教寺院遗址中发现的印有祥兽法轮图案的一件泥质擦擦似乎解答了这个问题。(见图15)

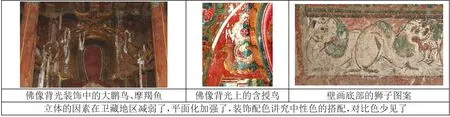

图16 卫藏地区早期动物纹样

图17 阿里地区15世纪之后的动物纹样

卫藏地区的早期纹样与西部阿里的克什米尔装饰风格迥然不同,动物不再是纹样创作的核心内容,动物造型图形使用频率很低,类型也只有大鹏鸟、狮子、摩羯鱼、含授鸟、首面,取而代之则是植物纹样。而纹样的技法追求平面化的装饰审美趣味,造型相比西部阿里更加准确规范,呈现出与西部阿里完全不同的风格特征。(见图16)

大约从公元15世纪开始阿里地区纹样的创作风格突然间发生了转型,曾经流行的立体化因素减弱,平面化装饰得到了加强。原本倾向西亚化装饰中开始融入了南亚、中原的元素,纹样创作中形成了多元文化交织相融现象,衍生出独特审美韵味,构成了西部阿里独特魅力的纹样语言体系。

与卫藏地区不同的是西部阿里依然保持着对动物纹样创作的浓厚兴趣,动物类型十分丰富,根据统计动物有祥兽法轮、迦陵频伽鸟、摩羯鱼、大鹏鸟、鲁女、兽面垂帐纹、团窠鸭纹、对狮、缠脖狮子、缠脖鸭、缠龙、对凤、对龙、大象、宝马纹、孔雀、缠尾金翅鸟、蟒纹、鸭、佛像背光动物装饰等。

在阿里,动物纹样一部分延续了早期克什米尔缠绕式、联珠团窠、对兽三种形式,新出现了蔓花缠枝团窠动物纹、佛像背光装饰系列动物组合纹样、仿形动物纹等新的纹样构成语言。这种新的装饰语言与卫藏地区的夏鲁寺和白居寺装饰风格几乎一致,反映了卫藏地区的装饰对阿里的影响。(见图17)

此时,卫藏地区纹样创作进入了题材样式多样化的时期,新出现了各类宝物纹、佛像背光系列纹样、象征符号类纹样、文字类纹样、人物类纹样、云纹、山纹、兽面璎珞幔布纹等具有本土文化气质的新纹样语汇,这些纹样新语汇构成了藏族纹样的基本语境。新纹样语汇的出现使得人们的关注点不再聚焦到动物纹样的创作,动物纹样的主流地位在卫藏地区被新的纹样形式所取代。

13-16世纪是元明王时期,这个时期西藏地方政府与中央政府保持着密切的关系,藏汉民族之间的文化交流更加频繁,纹样创作上进入了相互交流互为影响的时期,许多内地纹样通过丝绸、瓷器这个载体传入西藏。而藏传佛教文化符号类纹样,如“八宝纹”“七珍图”“梵文”“六拏具①六拏具:大鹏金翅鸟、鲁、摩羯鱼、祥兽童男、狮子、宝象。此纹样在造像中,多用于佛像背光装饰、须弥座;建筑中,多用于券门门楣等。”通过佛教这个文化载体传播到内地,并纳入到丝绸、瓷器、建筑上的成为内地的新纹样。

总体而言,13-16世纪卫藏地区纹样创作呈现出“花鸟多、宝物多、祥兽多、猛兽少”的时代特征。这个时期卫藏地区的动物纹样的设计呈现出向祥兽化趋向的特征,(见图18)而且造型已经呈现程式化趋势,符合藏族纹样审美的动物造型基调已基本构建。

图18 公元13-16世纪卫藏地区动物纹样

(二)工艺类型中的动物纹样

从公元10世纪中叶开始的佛教复兴使得藏族审美文化形成了统一,纹样创作的最高成就也集中体现在佛教文化纹样的体系构建,其中彩绘纹样对其它载体纹样创作起到引领和示范作用,藏地其它工艺类型的纹样创作基本上以彩绘纹样为蓝本,无论是造型、纹样的组织结构基本上与彩绘纹样没有太大的区别,“绘饰不分”纹样创作理念自此开始形成。基于篇幅的限制,其它工艺类型的纹样不再赘述了。

四、藏族传统纹样创作的优化和定型时期

从公元17世纪开始藏族纹样创作进入了总结、优化、整合的时期,也是将多元文化因素的纹样体系进行更深层次的本土化审美体系的改造过程,由此藏族纹样步入了定型时期。

这个时期的藏族纹样创作表现出以下几个特点:①选题基本上是围绕“花卉、宝物、珍禽、瑞兽”这几个主题展开的;②之前呈现出的地域性差异经过这个时期的优化、整合后趋于统一;③内地的纹样以及组织结构成为藏地纹样创作借鉴的对象,藏族纹样中吸收汉文化纹样元素比任何时期多的多;④同样藏地的佛教符号类纹样依然在内地广为流传,在纹样上形成了互为影响,相互融合的特点;⑤纹样创作中“吉祥”观念盛行,各类吉祥寓意的纹样应运而生;⑥纹样创作的内容由宗教开始向世俗化转化的趋势,然而佛教已经浸入藏地文化内核使得17世纪之后的藏族传统纹样依然投射出浓浓的宗教意味。

(一)彩绘动物纹样

在织、绣、编、錾、铸、刻、描、绘、塑等纹样表现技法中,彩绘纹样作为建筑、家具、典籍的重要装饰手段出现,表现的内容含盖动植物、人物、宗教符号、文字、几何纹样等。

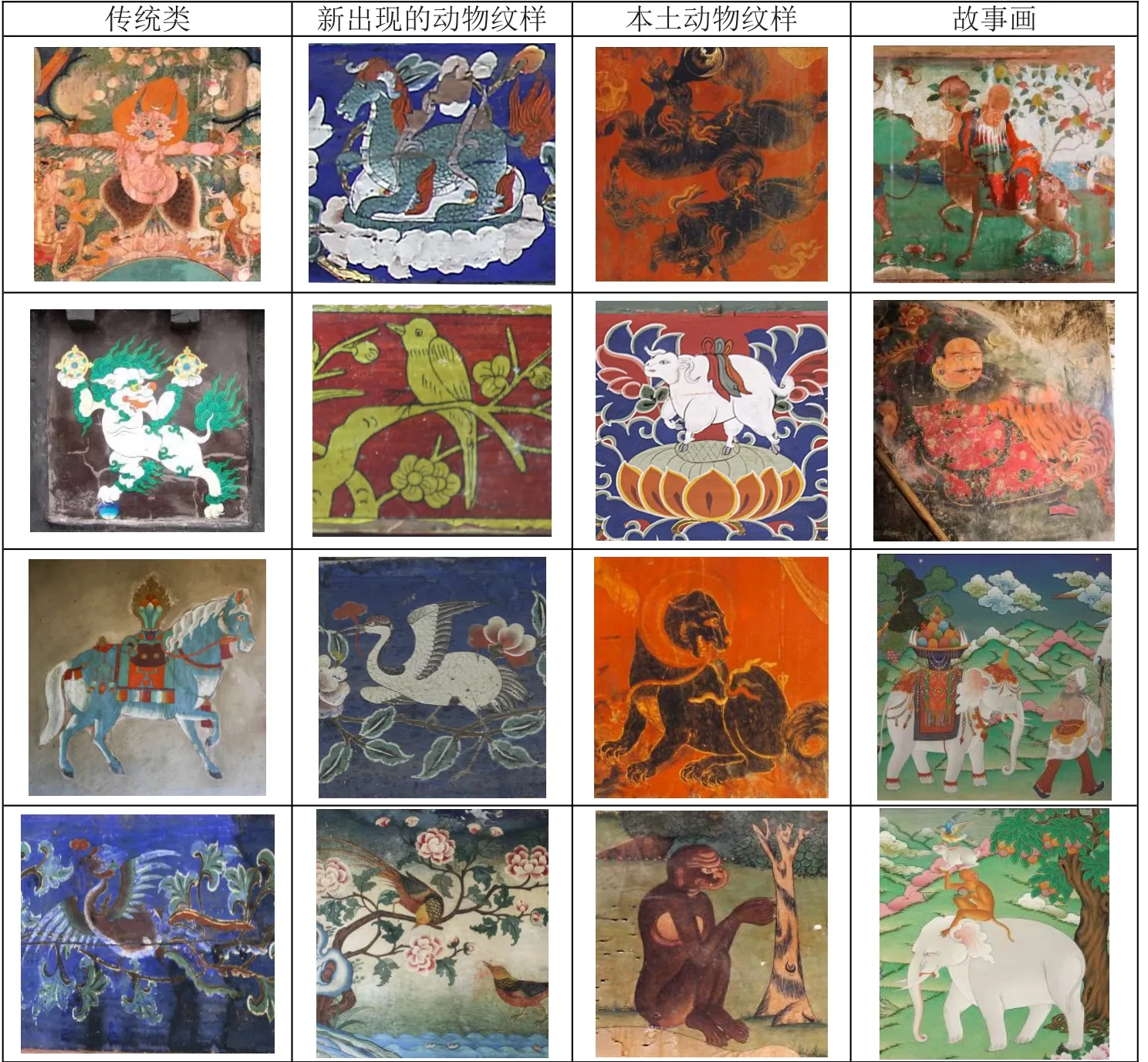

依题材而论,这个时期彩绘类动物纹样可以划分为“传统”“新生”两个部分,其中大鹏鸟、摩羯鱼、狮子、宝象、宝马、虎、迦陵频伽鸟、龙、凤、孔雀是承袭了前几个世纪的纹样,应该说已经成为传统了,而麒麟、蝙蝠以及各种折枝花鸟则是新出现的动物纹样,这些来自于中原经过本土艺人之手后很快地转换成“藏式韵味的图形”,可见这个时期本土化的改造不再是缓慢的过程。

这个时期藏地的艺人们再次将目光聚焦到了身边的世界,本土动物(牦牛、藏獒、黄鸭、鸟雀、猴、鹿等)再次出现在我们的视野中,久违了的“自然形态的动物”回归到藏族纹样的语言体系当中了。

折枝花鸟作为传统的内地纹样通过丝绸、瓷器、绘画传播到了高原,也很快地被改造成“藏式花鸟纹样”,并作为彩绘纹样的新内容被大量运用。

在彩绘纹样中出现了故事画这种新形式(如:蒙人驭虎、财神牵象、和睦四瑞、六长寿、圣僧图、三圣兽等),这种形式的纹样融景、融意,表现技法与唐卡完全一致,完全达到了绘饰不分的境地。

在这种故事画影响下,自17世纪开始藏族彩绘纹样开始注重“景、意、画”的结合,“景”即造景、画景,在纹样中融入风景的元素;“意”则是表意,藏族纹样所传播的“意”多为祝福,“图若有意,意必吉祥”是“意”所传达的基本特征;“画”是指彩绘纹样在表现技法具备绘画性的特征。(见图19)

图19 17世纪之后的彩绘动物纹样

(二)编织工艺中动物纹样

藏族的编织工艺可分为氆氇、地毯、腰带、藏靴鞋带等,是与生活息息相关的传统手工艺,这些工艺中均有纹样的表现,但动物纹样频率较高的工艺是地毯和腰带。其中地毯承载动物纹样最多,而腰带上动物纹样数量较少,主要有鹿、双鱼、鹰、鸟等为数不多的动物纹样,且均为几何造型。

地毯上承载的动物纹样十分丰富,主要有狮子、龙、凤、老虎、麒麟、蝴蝶、仙鹤、蝙蝠。这些动物纹样在借鉴内地丝织品上的动物造型的同时融入了本土的其它纹样,使其具备了浓郁的本土色彩,体现出高度融合的能力。(见图20)

(三)木雕工艺中动物纹样

藏族的木雕工艺应用于建筑(柱、窗、门、栏、檐)装饰、佛教典籍的压经板、家具、印版、器皿、造像、模具、印版等,木雕工艺发展到了17世纪之后就已经达到了相当高的水平,工匠们能够熟练地运用雕、刻、磨、刨、镂空、镶嵌等工艺手段,以圆雕、浮雕或镂空形式等塑造出佛、菩萨、动物、梵文、宝物、法器、云纹、植物、几何边饰等众多的木雕纹样,并配合画工、漆工施以彩绘、描金、贴金、镶嵌等工艺。

在众多的表现题材中动物纹样在木刻所占的比重并不多,动物纹样一般是作为配合其它纹样的角色而使用的,纹样的类型也只有摩羯鱼、狮子、宝马、孜巴、龙、凤、宝象、孔雀、六拏具、兽腿等十余种传统图形,可见动物纹样在木雕工艺中是作为配角出现的。(见图21)

(四)金属工艺中动物纹样

早在吐蕃时期藏族的金属工艺就已经取得了很高的成就,佛教后弘期开始之后,藏族的金属工艺的成就首先体现在佛教造像领域,紧接着体现在各种法器、佛教建筑装饰物设计和制作当中,自16世纪之后金属工艺在世俗生活中也有相当不俗的表现。

这个时期藏族的金属工艺从应用的角度来讲分为宗教和世俗生活两大类。应用于宗教的有造像、法器、建筑装饰三大领域;纹样应用于佛像背光纹样,其中典型的纹样是“六拏具”;建筑和法器装饰中动物纹样应用十分普遍,工艺也十分精湛。纹饰有“祥兽法论”“狮子”“三圣兽”“祥鹿”“宝象”“宝马”“摩羯鱼”“孔雀”“龙”“兹巴”等。

图20 编织工艺中动物纹样

应用于世俗生活的金属工艺包括:盘、碗、壶、杯、勺、刀、马鞍、火镰、服装配饰等这些与生活息息相关的产品。动物纹样在这些产品中表现的十分精彩,根据统计分类的结果来看主要有:兹巴、龙、凤、虎、狮、鹏、鹿、马、象、鸟、铺首十余种动物图形。其中壶类产品上十分流行壶把、壶嘴设计成狮、龙和鳌鱼的造型。(见图22)

(五)陶质工艺品中动物纹样

16世纪之后西藏的陶质工艺有两类,一种是建筑装饰用的各种琉璃制品,另一种是日常生活用品中的各类陶器。

建筑琉璃装饰纹样多用于瓦当、滴水、檐头上,流行舌形莲瓣滴水、梵文莲瓣滴水、兽面滴水、寿字纹滴水、喜旋瓦当、八宝瓦当、龙头鸱尾檐头,动物纹样使用频率较低,仅有龙头鸱尾、兽面纹、龙这些屈指可数的动物图形。

生活类陶器用品主要有储酒器、蒸煮器、火盆茶壶、香插,陶器上的纹样绝大部分是几何纹,只有在个别酒器和香插有意设计成动物造型,如鸟形酒壶、鸟形香插、羊形香插。可以说西藏的陶质工艺品上运用动物纹样频率不是很高。(见图23)

总体而言,公元17世纪之后藏族纹样中动物题材中使用兽类纹样开始明显减少,图形也基本固定在龙、虎、狮、鹿、马、象、兽面几个为数不多的祥兽题材当中,虽然新出现了高原本土动物牦牛、藏獒、猴等兽类纹样,但人们更愿意接受花团锦簇中点缀祥兽,鸟语花香中体味自然的审美情调,而不是去欣赏遥不可及的彼岸世界中的祥兽。藏族人审美意趣的转变通过对纹样欣赏态度在不知不觉中体现了出来。

图22 金属工艺中动物纹样

图23 陶质工艺品中动物纹样

结语

动物纹样造型样式的流变经历了从自然形态向理想化,从生活化向神圣化,再从神圣回归自然的历程,在纹样的文化内涵上经历了从本土到多元,从苯教到佛教的转型,从兼收并蓄向融会吸收直至形成新的本土纹样体系的过程。

纵观藏族纹样从史前直至近代的流变始终有以下4个词汇伴随左右,它们是“开放性、包容性、多元化、融合力”,这些词汇既是藏族传统纹样的文化性格,也是藏族传统纹样历经千年文脉不断,延续至今的核心动力。

[1] G·杜齐.西藏考古[M].拉萨:西藏人民出版社,2004.

[2] 霍巍.吐蕃时代考古新发现及其研究[M].北京:科学出版社,2012.

[3] 青海省文物考古研究所,北京大学考古文博学院.都兰吐蕃墓[G].北京:科学出版社,2005.

[4] 更堆.西藏陶质建筑饰件发展史略[M].拉萨:西藏人民出版社,2012.

[5] 格桑多吉.藏·饰[M].拉萨:西藏人民出版社,2015.

[6] 张晓霞.中国古代染织纹样史[M].北京:北京大学出版社,2016.

[7] 关有惠.敦煌装饰图案[G].上海:华东师范大学出版社,2016.

[8] 扎雅⋅罗丹西绕活佛.藏族文化中的佛教象征符号[M].丁涛,拉巴次旦,译.北京:中国藏学出版社,2008.

[9] 西藏自治区手工业管理局.西藏仲丝[M].拉萨:内部发行,1984.

[10] 尼玛次仁,格桑曲杰.中国地域通览-西藏卷[M].北京:中华书局,2014.

[11] 杨树文.藏族器物艺术[M].天津:南开大学出版社,1985.

[12] 阿旺格桑.藏族装饰图案艺术[M].拉萨:西藏人民出版社,江西美术出版社,1999.

[13] [英]罗伯特·比尔.藏传佛教象征符号与器物图解[M].向红茄,译.北京:中国藏学出版社,2007.

[14] 熊文彬,曲珍.雪域瑰宝在北京[M].北京:中国藏学出版社,2013.

[15] 高春明.中华元素图典[M].上海:上海锦绣文章出版社,2009.

[16] 常莎娜.中国敦煌历代装饰图案[M].北京:清华大学出版社,2009.

[17] 赵丰.中国丝绸艺术[M].北京:文物出版社,2005.

[18] 王琳.印度艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2003.