磁压榨直肠阴道瘘闭合修补装置的改良设计

付珊,马佳,赵广宾,邹余粮,马锋,吕毅1a,,严小鹏1a,

1.西安交通大学第一附属医院 a.肝胆外科;b.妇产科,陕西 西安 710061;2.陕西省再生医学与外科工程研究中心,陕西 西安 710061;3.西安交通大学医学部 启德书院,陕西 西安 710061;4.西安交通大学第三附属医院(陕西省人民医院) 肿瘤外科,陕西 西安 710068;5.西安交通大学 机械制造系统工程国家重点实验室,陕西 西安710049;6.西安交通大学 机械工程学院,陕西 西安 710049

引言

直肠阴道瘘为直肠前壁粘膜和阴道后壁上皮之间形成的病理性通道,临床表现为阴道内有气体、脓液或粪便排出,患者长期阴道内感染,伴会阴瘙痒、疼痛等,常给患者造成沉重心理负担,严重影响生活质量[1]。直肠阴道瘘极少自行愈合,绝大多数需要手术治疗[2],手术方式多样,且术后复发率很高。研究显示直肠阴道瘘首次修补成功率为70%~97%,复发瘘修补术成功率则降至40%~85%[3-7]。本团队之前设计了基于磁压榨技术的直肠阴道瘘闭合修补磁体,经动物实验验证能够实现直肠阴道瘘的一期修补[8]。本团队于2014年在西安交通大学第一附属医院实施了世界首例磁压榨直肠阴道瘘闭合修补术取得成功,术后随访至今未见复发[9-10]。

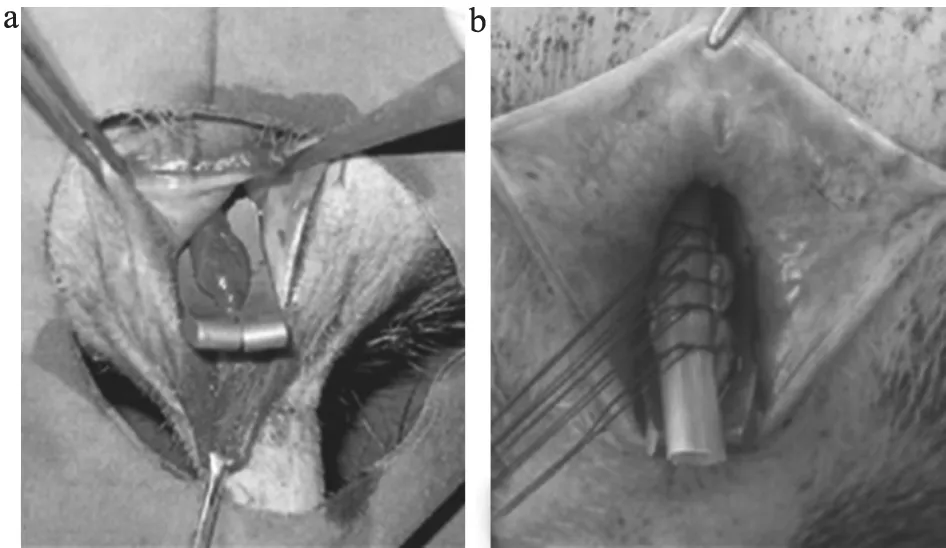

动物实验和临床初步应用证实磁压榨技术能够实现直肠阴道瘘的闭合修补。我们使用的第一代磁体为大约1/4弧形,磁体长约50 mm,磁体宽和高均为5 mm,磁体表面氮化钛涂层处理,表面磁感应强度约3400 GS。在使用过程中磁体依靠徒手或血管钳夹持放置,磁体不易固定,磁体放置后不易调整,且由于直肠阴道膈被提起后,磁体压榨的基底部组织较厚,磁体容易出现滑脱,因此本团队在前期使用过程中,磁体放置后需要橡胶管对磁体进行加固[8],见图1,以防止滑脱,这增加了操作步骤。

图1 第一代磁压榨直肠阴道瘘闭合修补磁体

在原有磁压榨直肠阴道瘘磁体结构的基础上,针对其在使用过程中存在的不足和缺陷,笔者提出了改良的磁体设计方案,提出了针孔固定结构,设计了用于磁体放置的专用吻合钳,并申请了专利,现简单报道如下。

1 设计方法

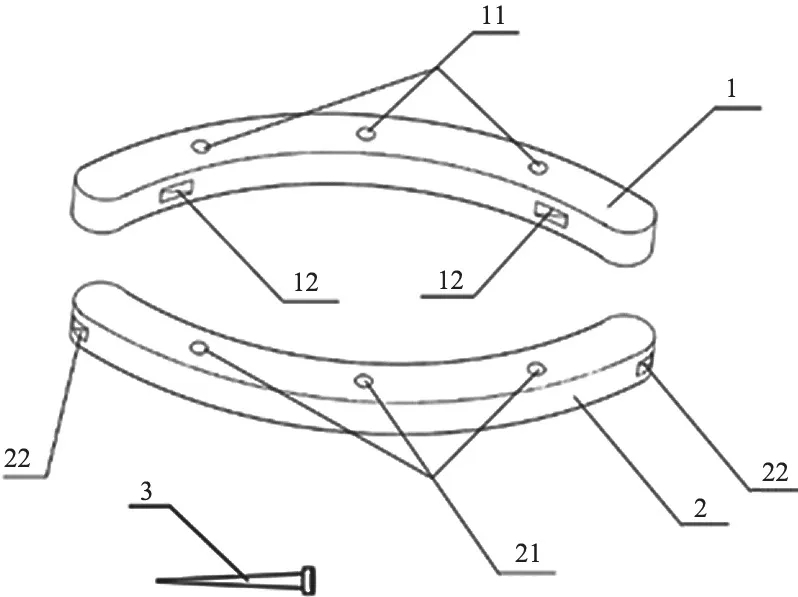

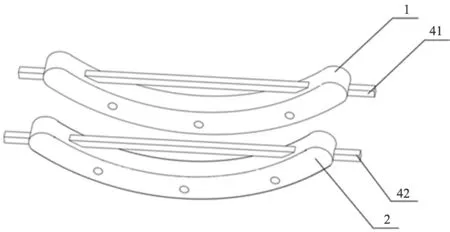

磁压榨直肠阴道瘘闭合修补装置改良设计结构包括:第一磁体、第二磁体、固定针三部分,辅助操作装置为吻合钳。第一磁体、第二磁体及固定针结构示意图,见图2。

图2 第二代磁压榨直肠阴道瘘闭合修补磁体

第一磁体,其主体为两端钝圆的弧形结构,在其受力平面上均匀分布有贯通的圆柱形针孔一,在弧形结构的两端有第一矩形通孔,两个第一矩形通孔的连线与第一磁体的弦平行。第二磁体,其主体为两端钝圆的弧形结构,在其受力平面上均匀分布有贯通的圆柱形针孔二,在弧形结构的两端有第二矩形通孔,两个第二矩形通孔的连线与第二磁体的弦平行。固定针,为圆锥形,长度界于圆柱形针孔一深度的1.5~2倍之间,用于在第一磁体和第二磁体吸合后,插入圆柱形针孔一和圆柱形针孔二实现固定。

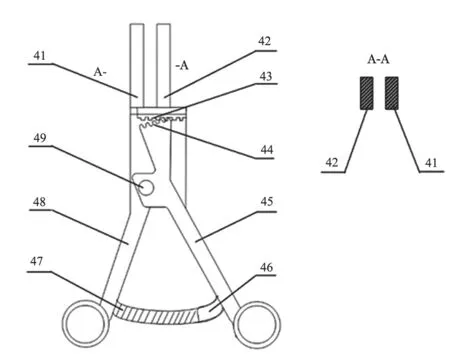

辅助装置吻合钳结构,见图3,为齿轮控制结构,包括长方体结构的且具备锁扣功能的非顺磁性材质第一钳头和第二钳头,第一钳头插入第一矩形通孔,间隙相配,第二钳头插入第二矩形通孔,间隙相配。其中,第二钳口的底端有平行齿口,平行齿口与第一钳柄前端的弧形齿口相互匹配咬合,第一钳柄和第二钳柄通过铆钉连接,当第一钳柄和第二钳柄沿铆钉转动时,弧形齿口带动平行齿口移动,进而带动第二钳口平行移动。第一钳柄尾端内侧有第一锁扣,第二钳柄的尾端内侧有第二锁扣,第一锁扣与第二锁扣相扣时锁住钳柄,防止第一钳柄和第二钳柄随意活动。

图3 吻合钳结构

2 使用方法

使用时将第一磁体的第一矩形通孔和第二磁体的第二矩形通孔分别插入第一钳头和第二钳头,见图4。

图4 吻合钳钳头固定磁体的状态示意图

分离解剖显露直肠阴道瘘瘘口,张开第一钳头和第二钳头将第一磁体和第二磁体放置于直肠阴道瘘基底部。撤除吻合钳,第一磁体和第二磁体自动对位相吸压迫瘘口,在圆柱形孔一和圆柱形孔二中插入固定针即可。当瘘口被磁体压榨修复完成后,第一磁体、第二磁体、固定针及瘘口坏死组织将一起从阴道脱落。

3 应用效果

改良后的直肠阴道瘘闭合修补装置经4只动物实验验证,其操作便捷性大幅度提升,平均操作时间可由原来的平均16 min缩短至平均7 min。术中借助平移吻合钳可根据需要便捷地控制磁体的吸合和分离,不会对周围组织造成副损伤。实验发现固定针插入磁体针孔内后能够对磁体起到固定作用,4例均未出现磁体滑脱。术后2~3周固定针与磁体一起从阴道脱落,未出现固定针移位。

4 讨论

直肠阴道瘘不管是在妇科还是在普外科,都是处理起来比较棘手的疾病。复杂性直肠阴道瘘目前的常规做法是先行结肠造瘘,然后再行直肠阴道瘘修补,最后再完成造瘘还纳。这种分阶段手术处理主要是因为直肠阴道瘘修补术后容易因为直肠的粪便污染而导致修补失败,先期行结肠造瘘以改变粪便排出路径,旷置直肠,为直肠阴道瘘修补提供条件。传统的这种修补方法对患者来说需要经历三次手术,对心理和生理上都会造成巨大的打击,同时增加了直肠阴道瘘患者的耻感,不利于患者身心健康的恢复。直肠阴道瘘手术方式多,复发率高,目前尚无用于直肠阴道瘘闭合修补的相关医疗器械。

磁压榨技术作为新兴的吻合技术,目前已用于胃肠吻合[11-12]、胆肠吻合[13-14]、血管吻合[15-16],显示出良好的效果。尤其是磁压榨技术特有的吻合机理能够克服感染状态下难以吻合的临床痛点,利用磁压榨技术能够实现一期吻合。磁压榨技术利用两个或多个磁体,借助磁体之间的“非接触性”磁场力,实现空腔脏器吻合重建。在利用磁压榨技术进行吻合重建时,夹在磁体之间的组织因磁力压迫而发生缺血—坏死—脱落,而压榨旁组织则发生粘连—修复—愈合的病理过程。磁压榨技术能够实现感染状态下的一期吻合重建其原因在于[17]:一方面,磁吻合中压迫力的产生依赖的是特殊的“非接触性”磁场力,也就是说子母磁体并不需要直接接触就能完成组织间的压迫,而传统吻合时吻合口两端的装置(缝线或吻合器)必须接触才能实现压迫,这也正是磁技术能用于一些复杂病例解决特殊外科难题的根本所在;另一方面,一般的机械压迫吻合的压迫力在手术操作完之后就为恒定的力,而磁压迫吻合的压迫力随着受压组织的缺血、组织变薄、组织坏死的变化,子母磁体间的距离在减小,磁场力在增加,因而压迫力是逐步增加的趋势;再者,磁吻合时被压迫组织承受的是一个平面的压力,这有别于手工缝线吻合或钉式吻合时组织受到的纵向牵拉切割力,这使磁吻合能够在组织炎症水肿状态下实现一期吻合。这些特点均提示磁压榨技术可能适用于直肠阴道瘘修补。

我们将磁压榨技术用于直肠阴道瘘闭合修补在动物实验中取得良好的吻合效果。2014年我们在西安交通大学第一附属医院实施了世界首例磁压榨直肠阴道瘘闭合修补术,该直肠阴道瘘患者经3次传统手术修补后均复发,在我院实施磁压榨手术后修补成功,术后16天磁体经阴道自行脱落排出,经结肠镜检查提示瘘口愈合良好,术后随访至今3年余,未见复发。

动物实验和临床试用证明磁压榨技术用于直肠阴道瘘闭合修补是可行的。在前期动物实验和临床应用时,我们发现在操作操作过程中出现诸多不便:① 直肠阴道瘘磁体在放置时依靠大血管钳钳夹,而大血管钳为顺磁性材料,与磁体相互吸引,在撤除大血管钳时因吸力导致磁体移位,不利于磁体固定;② 当两个磁体相互靠近时,磁体间的吸力随磁体间距的减小而迅速增加,这样导致当第一磁体放置好位置后,放置第二磁体时,随磁体间距的减小,第二磁体会改变第一磁体的位置,导致多次反复调整磁体位置;③ 第一、第二磁体压榨提起的直肠阴道膈时,由于提起的直肠阴道膈基底部较厚,这导致磁体稳定性差,容易出现向阴道内滑脱的情况,所以前期实验及临床使用时我们用硅胶管对磁体进行辅助固定,以防止磁体滑脱,这些不足造成操作增加,便捷性未发挥到极致。

检索相关文献,未见适用于直肠阴道瘘闭合修补磁体放置和固定的装置及相关医疗器械,为此,我们自行设计了便于磁体放置和固定的结构。在这个结构中,当磁体压榨直肠阴道膈后,利用固定针穿过磁体和压榨组织可有效防止磁体滑脱,可替代前期实验和临床试用中固定磁体所用的硅胶管,由于固定针长度为磁体厚度的1.5~2倍,因此针尖不会穿出磁体造成副损伤;而且磁体压榨组织坏死后固定针与磁体及坏死组织一起从阴道内脱落。

目前临床上使用的夹持钳均为角度钳,钳口张开后成一定角度,非常适宜于软组织的钳夹,也节省操作空间。但是对于磁体这样的硬质物品而言,角度钳钳夹容易出现活脱、夹持不牢等问题。为此,本设计中为提高吻合钳对磁体固定的可靠性,采用了孔杆结构,当长方形的吻合和钳钳头套入到弧形磁体对应的长方形孔内后形成间隙配合,能有效控制磁体的稳定性。钳口平行移动的设计方案,能有效控制两个磁体在相互靠近过程中突然相吸带来的位置改变。最重要的是当需要重新调整磁体位置时要将吸合的两个磁体分离,常规方法是徒手强行分离,有造成周围组织副损伤的风险,利用平移吻合钳可便捷地分离磁体,并调整磁体位于合适的位置。

综上所述,磁压榨技术能够用于直肠阴道瘘修补已经被动物实验和临床证明。借助针孔固定结构及平移吻合钳能够提高操作的便捷性,该技术和相关设备可进一步在临床推广。

[参考文献]

[1] 折占飞,吕毅.直肠阴道瘘临床研究进展[J].中华胃肠外科杂志,2014,17(12):1250-1254.

[2] Ommer A,Herold A,Berg E,et al.German S3-Guideline:rectovaginal fistula[J].Ger Med Sci,2012,10.

[3] de Parades V,Dahmani Z,Blanchard P,et al.Endorectal advancement flap with muscular plication: a modified technique for rectovaginal fistula repair[J].Colorectal Dis,2011,13:921-925.

[4] Pitel S,Lefever JH,Parc Y,et al.Martius advancement flap for low rectovaginal fistula: short- and long- term results[J].Colorectal Dis,2011,13:e112-e115.

[5] Giordano A,della Corte M.Non-operative management of a rectovaginal fistula complicating stapled haemorrhoidectomy[J].Int J Colorectal Dis,2008,23:727-728.

[6] Li Destri G,Scilletta B,Tomaselli TG,et al.Rectovaginal fistula: a new approach by stapled transanal rectal resection[J].J Gastrointest Surg,2008,12:601-603.

[7] Gottgens KW,Heemskerk J,van Gemert W,et al.Rectovaginal fistula: a new technique and preliminary results using collagen matrix biomesh[J].Tech Coloproctol,2014,18:817-823.

[8] She ZF,Yan XP,Ma F,et al.Treatment of rectovaginal fistula by magnetic compression[J].Int Urogynecol J,2017,28:241-247.

[9] 严小鹏,高燕凤,邹余粮,等.基于磁压榨技术的直肠阴道瘘一期修补装置[J].生物医学工程学杂志,2015,32(5):1096-1099.

[10] Yan XP,Zou YL,She ZF,et al.Magnet compression technique: a novel method for rectovaginal fistula repair[J].Int J Colorectal Dis,2016,31:937-938.

[11] Ryou M,Cantillon-Murphy P,Azagury D,et al.Smart selfassembling magnets for endoscopy (SAMSEN) for transoral endoscopic creation of immediate gastrojejunostomy (with video)[J].Gastrointest Endosc,2011,73(2):353-359.

[12] Pichakron KO,Jelin EB,Hirose S,et al.Magnamosis II:Magnetic compression anastomosis for minimally invasive gastrojejunostomy and Jejunojejunostomy[J].J Am Coll Surg,2011,212(1):42-49.

[13] Fan C,Yan XP,Liu SQ,et al.Roux-en-Y choledochojejunostomy using novel magnetic compressive anastomats in canine model of obstructive jaundice[J].Hepatobiliary Panccreat Dis Int,2012,11(1):81-88.

[14] Li J,Lv Y,Qu B,et al.Application of a new type of sutureless magnetic biliary-enteric anastomosis stent for one-stage reconstruction of the biliary-enteric continuity after acute bile duct injury: an experimental study[J].J Surg Res,2008,148:136-142.

[15] Yan X,Fan C,Ma J,et al.Portacaval shunt established in six dogs using magnetic compression technique[J].PLoS One,2013,8(9):e76873.

[16] Liu SQ,Lei P,Cao ZP,et al.Nonsuture anastomosis of arteries and veins using the magnetic pinned-ring device:a histologic and scanning electron microscopic study[J].Ann Vasc Surg,2012,26(7):985-995.

[17] 严小鹏,刘雯雁,李涤尘,等.消化外科手术的内镜化途径:磁吻合联合内镜[J].世界华人消化杂志,2014,22(19):2716-2721.