“四化”可持续理念下的农业型特色小镇规划实践

——以沈阳新民市大民屯镇总体规划为例

从2000年出台的《中共中央 国务院关于小城镇建设有关政策》(中发 [2000]11号)到2007年出台的《中共中央 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发[2007]1号),从中国共产党第十七次全国代表大会提出“促进大中小城市和小城镇协调发展”再到《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》发布,可以看出我国2000年以来有关小城镇政策的基本发展脉络是:①由量到质 强调以人为本的城镇化、生态化发展;②由强到特 强调镇的特色化、差别化发展;③新型推动 强调可持续转型发展;④“四化”同步 强调城镇化、信息化、工业化与农业现代化同步协调发展。基于新时代新常态的大背景,小城镇总体规划要牢牢把握近几年国家政策的转变动向,关注小城镇发展的重要内涵与价值,突出特色,合理规划。2006年11月,沈阳新民市大民屯镇借城乡统筹与新农村建设等发展政策契机,组织编制了《大民屯镇总体规划(2006—2020年)》。目前,在国家新型城镇化、农业现代化等新趋势及新背景下,为抓住国家东北振兴战略、特色小镇培育与辽宁三规合一试点工作等新机遇,大民屯镇的城市总体规划必须作出相应调整。

1 基本概况

1.1 良好的交通与生态区位

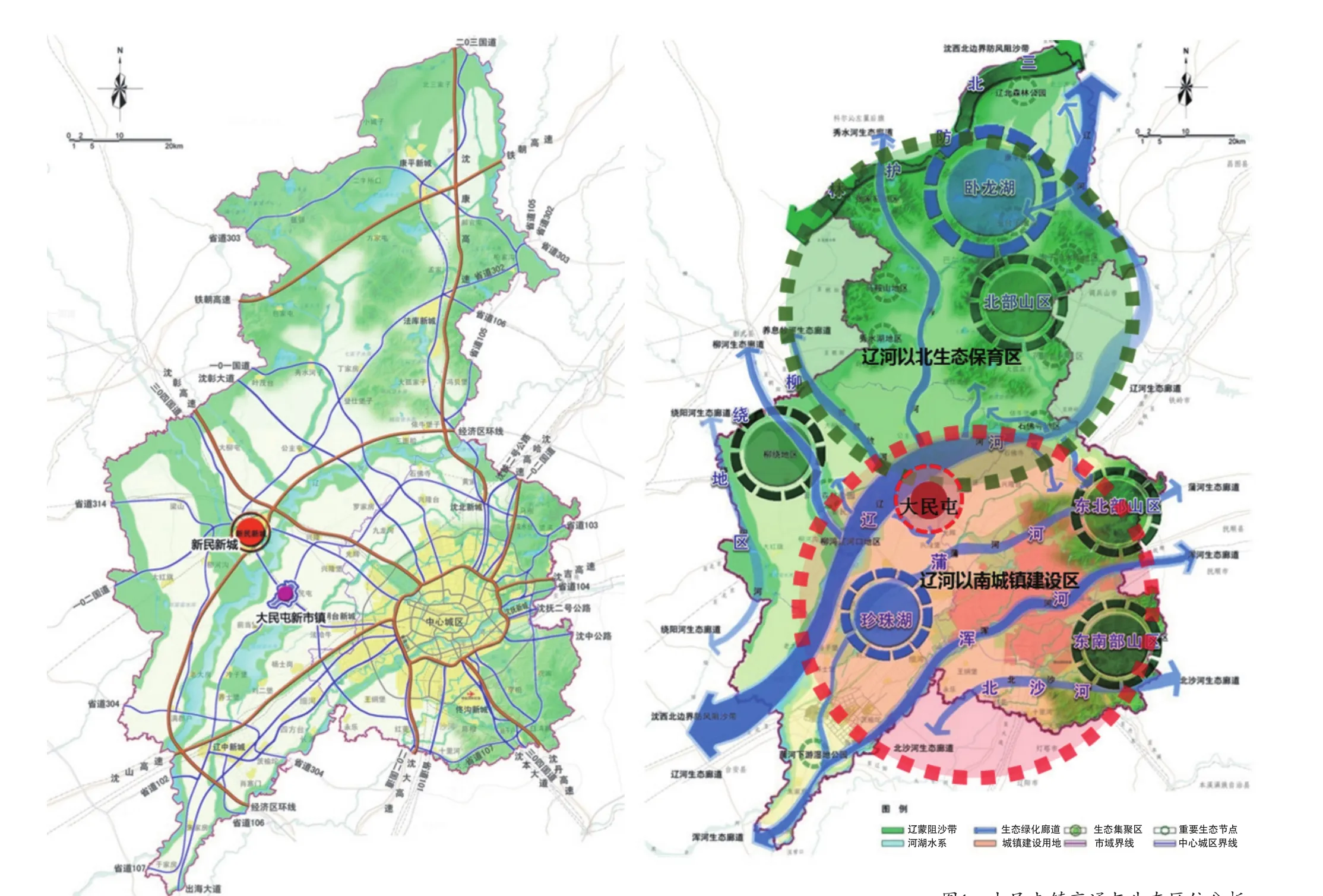

新民市大民屯镇位于沈阳城区西侧、新民市辖区东南部,距沈阳城区约40km,距新民市区约10km,地处102国道与107省道交汇处,交通极为便利,同时大民屯地处辽河与蒲河冲积平原腹地,位于珍珠湖下游,具有良好的生态环境(见图1)。

图1 大民屯镇交通与生态区位分析

1.2 适宜的现状发展规模

镇域常住人口4.5万人,镇区常住人口1.8万人,其中外来人口约7000人,常住人口城镇化率约40%,镇域面积113.7km2,镇区面积3.5km2。

1.3 卓著的农业发展成效

大民屯镇蔬菜产值占农业总产值的80%,2013年大民屯蔬菜产量占新民市蔬菜产量的25%,占沈阳市蔬菜产量的10%。经历几十年建设,大民屯如今已发展成为全国重点镇、中国蔬菜之乡、中国商业名镇、全国环境优美乡镇。未来将成为以蔬菜生产、加工为主的国家农业标准化示范区,是我国北方 “菜篮子”项目生产基地。

1.4 特色鲜明的发展定位

《沈阳市总体规划(2010—2020年)》中大民屯镇作为新市镇发展重点,大力推广规模化的特色产业;在《辽河干流城镇带发展规划》中被定位为辽河蒲河生态发展带上的农业特色镇;《沈阳经济区城际连接带空间发展规划》中定位大民屯镇为沈阜连接带上的战略发展节点;在《沈阳市新型城镇化规划(2015—2020年)》中是重点发展农产品深加工等产业的新市镇。而在《新民市总体规划(2009—2030年)》中定位大民屯镇为新民市全域产业发展轴的重点、5万人规模的农贸型重点镇及新民市旅游发展轴南部重要节点。

2 现实发展困境

2.1 激烈的区域发展竞争

大民屯镇周边已形成了城镇群组团,包括北部的兴隆堡农副产品加工与生态旅游组团,南部的胡台、法哈牛装备制造与食品加工组团,西部的前当堡养殖业组团等。大民屯镇处于新民市东南部城镇群发展的中心位置,周边各城镇强强联合,组团集聚发展吸引了大量人口与设施资源,形成对大民屯镇的张拉效应,抑制了大民屯镇规模化扩张发展。

2.2 日趋饱和的土地发展空间

镇域土地总面积113.7km2,其中镇域建成区占镇域允许建设用地的95.7%,镇区建成区占镇区允许建设用地的80.6%。由此看出,大民屯镇域土地利用量趋于饱和,镇区仍留有余地。从人均土地利用现状看,镇域人均用地面积为247m2/人,镇区人均用地面积为200m2/人,已远超规划标准。

2.3 劳动力老龄化趋势明显

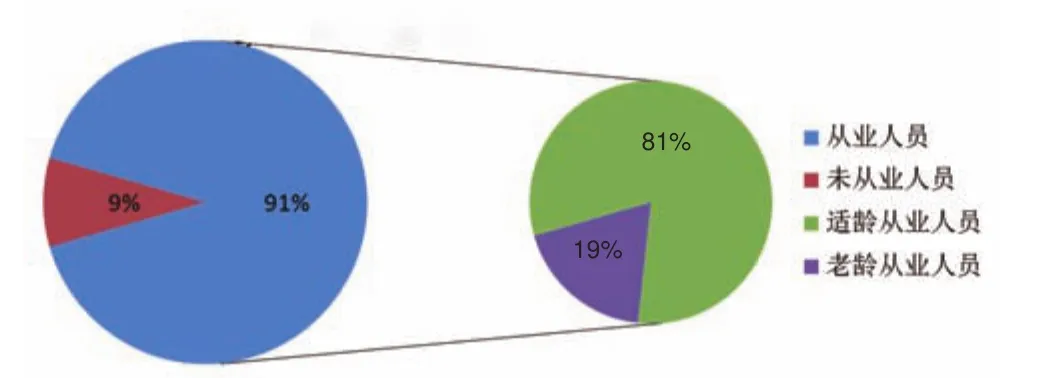

根据新民市统计年鉴,自2013—2015年,从乡村从业人口比例看,大民屯农业从业人口比重在逐年下降。2015年,大民屯镇乡村劳动力共计19661人,从业人员17912人,其中3372人为不在适龄劳动力范围内的老年人,占从业总人口的19%(见图2)。由此看出,大民屯镇的适龄劳动力不足,劳动力老龄化趋势明显。

图2 大民屯镇乡村劳动力资源中的从业人员结构

2.4 镇区空间发展格局亟待更新

大民屯镇区现处于城镇内部功能更新和空间整合的发展阶段,沿交通干线东西延展、南北串珠状轴向扩展,工业沿102国道两侧发展,并以镇区为依托向东西两个方向延展。镇域服务业主要集中在镇区,生产性与生活性商业设施分散布局。镇域交通可达性良好,道路体系较完整,但道路设施质量参差不齐,过境道路穿过镇区,内外部交通及客货交通混杂。市政服务设施主要集中于大民屯镇镇区并散点布局,供给服务能力有待进一步加强。

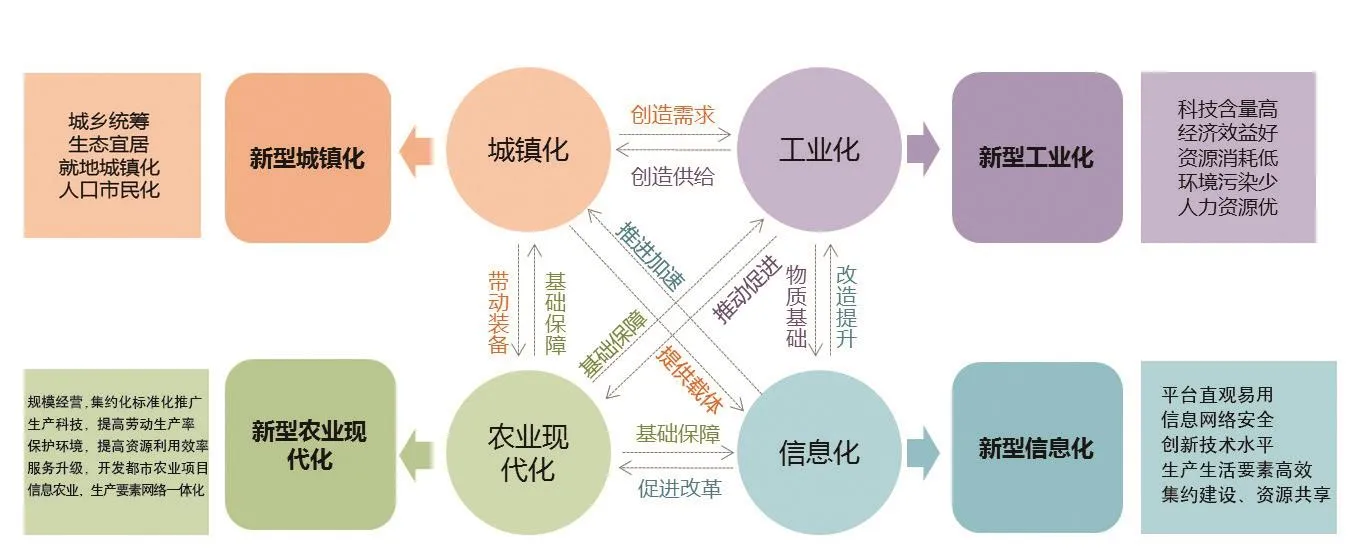

3 可持续的“四化”同步建设

可持续的“四化”同步建设思路,本质是“四化”互动的整体系统:工业化创造供给,城镇化创造需求,工业化、城镇化带动农业现代化,农业现代化为工业化、城镇化提供支撑,而信息化推动其他“三化”。因此,“四化”在互动中实现同步与协调,才能使社会生产力实现跨越式发展(见图3)。

图3 “四化”互促发展关系

3.1 农业化可持续

3.1.1 坚持农业特色化发展

在坚实的农业发展基础上,寻求蔬菜有机化与净菜加工等高品质、高附加值的农业生产转型升级途径,通过特色农业发展缓解来自周边城镇的竞争压力,这是当前大民屯镇产业发展的主要途径之一。

3.1.2 加强农业科技化投入

大民屯镇在蔬菜产量与机械作业方式上有优势,机械化耕地面积达76%,但仍以蔬菜原材料供应为主,农民收入来源单一,尚无高附加值的精深加工产业,农业科技化投入较低。考虑到镇内适龄劳动力人口逐渐减少,大民屯镇需强化农业科技化与机械化投入,以科技武装农业生产,带动农村及农业剩余劳动人口向城镇转移。

3.2 工业化可持续

3.2.1 健全围绕农业的工业产业链条

目前,中小私营企业的现代化生产水平低、企业规模小,且部分企业闲置、企业地均产值较低、生产效率有待提高,优势产业未形成产业发展链条。应大力吸引围绕农业的工业企业集聚,健全农产品加工产业链条,设置工业入驻门槛,加速特色门类的工业集聚化发展。

3.2.2 倡导绿色生态型工业化发展

良好的生态环境是农业型乡镇的发展基础,生态环境的污染与破坏对农业型乡镇的可持续发展将是致命威胁,故对部分污染环境的工业企业进行综合治理,降低其对环境的影响,倡导绿色生态型工业发展成为可持续发展的重要原则。

3.3 城镇化可持续

3.3.1 人口素质与质量城镇化

大民屯镇外出就业人口占总就业人口的5.8%,所占比例较小,农业从业人口比重逐年下降。工业拉动的从业人口约1000人,所占比例较小,其中约一半为本地人,人口素质与受教育程度不高。针对上述问题,应积极开展与农业、工业、服务业相配套的技能培训,大力建设相关教育设施,提升城镇化转移人口的整体素质和技能水平,使其可通过技能就业真正融入城市生产当中。

3.3.2 生活与生产方式城镇化

目前,大民屯镇区内公用设施与公共服务设施尚待完善,居民生产生活依然延续以往农村生活方式,集中供暖与供水设施有待完善,居民住宅以棚户为主,生产生活方式的转变是乡镇城镇化发展水平的重要衡量标准。

3.4 信息化可持续

信息化是加速推进产业发展、推动城镇化发展与提升工业生产力的重要触媒,乡镇信息化发展水平直接反映了乡镇发展的外向化程度,也从侧面反映了乡镇的配套设施水平与人口素质,是引领乡镇未来发展的重要引擎,大民屯镇应积极推进信息化建设,通过信息化深度融合推动农业、工业与服务业发展,促使三产协调发展。

4 “四化”可持续理念下的规划实践

4.1 以人为本的新型城镇化规划

4.1.1 一村一品的城镇发展体系

梳理镇域空间山水格局,构建“一带、一轴、一核、六点”的空间发展结构,分析不同村庄的资源要素与区位条件特点,差异化发展不同村庄,通过保留控制发展、保留重点发展与保留3个层次有序控制规划中心村的发展规模,将镇域村庄分为滨水镇郊公路型、滨水远郊宜居型、滨水远郊产业型、近镇公路型、近郊宜居型、近郊产业型等发展类型,从而形成一村一品的特色城镇发展体系。

4.1.2 按需布局的公共服务设施体系

按照新市镇级和新型社区级2个层次配建镇域公共服务设施。新市镇级公共设施为新市镇及周边乡镇服务,新型社区级公共设施主要为中心村提供服务。新市镇级公共设施包括管理办公、商业金融、集贸市场、文化活动中心、体育场、医院、派出所、中小学教育等。新型社区级公共设施包括文化站、卫生所、托幼所、商店、健身广场等。

4.1.3 五区生态保护空间格局

根据功能划定5种生态区:①水源涵养区 保护河流水域及周边生态环境不被破坏;②廊道保护区 保护沿水渠及主要道路两侧绿化带不被破坏;③农业保育区 保证农业用地土壤的肥力,注重土地资源的经济性和可持续利用性;④城镇发展区 集约、集中利用土地资源,控制城镇发展边界;⑤生态缓冲区 既为农田与建设用地的缓冲地带,也为农业用地的补充。

4.2 现代化的农业发展规划

4.2.1 产、研、游一体的现代农业产业规划

使蔬菜专项品种规模化、机械化、园区化,推进大民屯镇形成供应服务、农业机械化生产、农产品精深加工、农产品商贸物流的全产业链生产。构建囊括生产资料研发、农业技术研发、加工技术研发、市场大数据预测、冷链仓储研发等全产业链环节的农业科技研发体系,并提供完善的技术保障。围绕现状优良的生态资源与农业优势,构建囊括市民休闲、农耕体验、农业美食、养生养老、农业会展、农产品购物等环节的农业旅游产业链。突出生态农业和观光农业2大主题,以满足旅游、观光、休闲、学习、娱乐及健身活动的需要。

4.2.2 农业生产方式导向的生产设施布局

参考当地蔬菜耕作需要,根据裸地及棚菜生产方式特点,在G102国道以南邻近作业道路,结合村庄灵活布置可服务农业生产的综合服务站,服务站辐射半径为2.5km,包括机械设施的停靠与补给维护等。在G102国道以北,布局2处设施农业科技服务基地,以满足现代设施农业发展需要。同时在农机站作业半径之间布局谷场(堆场)便于农机作业后短暂堆放作物。谷场主要设置粮食中转库与看场房。堆场设置室外大棚等构筑物,避免蔬菜作物受到天气影响。

4.3 专业化、规模化及绿色化的工业

结合农业产业特点,着力培育农业加工业与食品加工业产业集群,鼓励高附加值劳动密集型绿色食品与蔬菜加工业发展,建设产业组团集聚的独立产业园区,培育辣椒、蔬菜、大米、酸菜、饲料等农产品加工企业,健全农产品加工产业链,构建“蔬菜—净菜—包装—销售—运输”的绿色农产品加工产业链。通过工业健康发展吸引外来人口,推动全镇人口规模扩大化,布局科研生产与企业技能培训中心,促进劳动力素质整体提升。

4.4 宜居、宜游的旅游业与现代服务业

结合农业产业特点与辽河生态观光旅游资源,打造集辽河生态观光、农业体验、民宿住宿、特色餐饮、养生养老于一体的一站式综合农业旅游目的地,通过“景区+农家乐”模式,打造运动观光、餐饮娱乐、休闲住宿一条龙式旅游服务链。

4.5 信息化基础设施建设

加强电话、网络宽带、信息站等信息化基础设施投入,建立农产品的信息交流与交易平台,促进农业电子商务发展,构建农业市场数据平台,分析市场需求数据,助力城镇化、工业化与农业化协同发展。

5 结语

小城镇是我国实现城镇化、工业化、信息化与农业现代化发展的重要突破口与承接地,也是城乡经济一体化发展的重要纽带,在协调城乡发展关系等方面起到承上启下作用。小城镇的建设可有效扩大内需,优化社会产业结构,改善人居环境,是全面建设小康社会的重要抓手,同时也是我国未来城镇化进程中的重要发展形态,其健康可持续发展可影响我国未来的城镇化、工业化、农业现代化与信息化同步协调发展的进程。

参考文献:

[1]牛文元.中国新型城市化报告[M].北京:科学出版社,2010.

[2]郑存耀.特色小镇差异化设计中的共性原则[J].城市住宅,2017(9):60-64.

[3]王晨.特色小镇热的一些冷思考[J].城市住宅,2017(7):92-93.

[4]尉家鑫,袁梅,史建锋,等.城市河道全域治理研究与实践[J].施工技术,2017,46(22):140-144.