文人画的真性问题

朱良志

观心以进净土。

一

开宗明义,先说书名。“南画十六观”,所观者为何?观画之真性也。此所谓南画者,特指中国传统文人画。所以本书的研究重心定在:文人画的真性问题。

昔读陈老莲《隐居十六观》,感其取意之深。十六幅画,十六个观照点,依次为:访庄、酿桃、浇书、醒石、喷墨、味象、漱句、杖菊、浣砚、寒沽、问月、谱泉、囊幽、孤往、缥香和品梵。这十六幅画,是他晚年隐居生活的写照,是他此期精神追求的缩影,也是他有关人生诸种问题之“图像答案”。所以言“观”者,即在观生命之真实。

老莲此画之名来自佛经。《观无量寿经》有十六观之门。该经说一个念佛的行者愿生西方极乐世界,请佛说修行的方法,佛给他说十六种观法,也即往西方极乐世界的十六种门径,分别是:日想观、水想观、地想观、宝树观、八功德水想观、总想观、华座想观、像想观、佛真身想观、观世音想观、大势至想观、普想观、杂想观、上辈上生观、中辈中生观和下辈下生观。每一观都示以具体的修行办法。如水想观,见水澄净,想到它的不分散,想到它会变成冰,由冰想到琉璃,总之,就是要心灵如明镜,内外澄澈。

观,非视觉之观察,乃观心以进净土,进真实之门。我所以取十六观之名,非依佛经而立本书之意,也非专对老莲《隐居十六观》的讨论,而是由此引出一种观照真实的思想。因为,在我看来,推动传统文人画发展的根本因素,就是一个“真”的问题。宋元以来的文人画家尝试从各种不同的途径,来进入这个“真实之门”。

文人画发展的初始阶段,“真”的问题就被提出。荆浩那篇天才论文《笔法记》,讨论唐代以来画界出现的水墨这一新形式,他从“真”的角度,为水墨的存在寻找理由,提出“度物象而取其真”的观点。度者,审度也。绘画须造型,造型须有物,画有其物,就是真的吗?水墨渲淡,和鲜活的色相世界有如此大的差异,能说是真实吗?文章从绘画的基本特性谈起,通过问答的形式,推出两种观点,一是“画者,华也”。这是传统画学的主流观点,即绘画是运用丹青妙色图绘天地万物的造型艺术,绘画被称为“丹青”就含有这个意思。荆浩认为,“华”,只能是“苟似”,只具表面的相似性。一是“画者,画也”。画”是“图真”,表现世界的“元真气象”,展示出“物象之原”。后来北宋人托名王维《山水诀》所说的“肇自然之性,成造化之功”,也是这个意思。画者画也,这种同字诠释,所强调的是“依世界的原样而呈现”的思想。

这里存在着两种真实,一是外在形象的真实(可称科学真实),一是生命的真实。荆浩认为,绘画作为表现人的灵性之术(接近于今人所说的“艺术”),必须要反映生命的真实,故外在形象的真实被他排除出“真”(生命真实)的范围。水墨画因符合追求生命真实的倾向,被他推为具有未来意义的形式。

北宋以后,文人画理论的建立在很大程度上是围绕“真”问题而展开的。有一则关于苏轼的故事写道:“东坡在试院以硃笔画竹,见者曰:‘世岂有朱竹耶?’坡曰:‘世岂有墨竹耶?’善鉴者固当赏于骊黄之外。”苏轼的反问,是中国文人画史上的惊天一问,它所突显的就是绘画的真实问题。你难道见过世界上有黑色的竹子吗?黑竹、红竹,都不是现实存在中的绿色竹子,画家为什么有悖常理,画一种非现实的存在?东坡等认为,形似的描摹,徒呈物象,并非真实,文人画与一般绘画的根本不同,就是要到“骊黄牝牡之外”寻找真实,画家作画,是为自己心灵留影。文人画家所追寻的这种超越形似的真实,只能说是一种“生命的真实”。

元代以来,关于绘画真实问题的讨论愈加热烈。倪云林在一首回忆他学画经历的诗中写道:‘我初学挥染,见物皆画似。郊行及城游,物物归画笥。为问方崖师,孰假孰为真?墨池 浥滴,寓我无边春。’他开始学画,模仿外物,觉得一切都是真的,后来他悟出,他所描绘的外在色相世界纵然再真切,也是假的,是没有意义的,他认为,生命真实才是他作画所要真正追求的,这是一种寓含着生命‘春意’的真实。‘孰假孰为真’,在云林看来是显而易见的。

徐渭从幻化的角度来表达他对真实的思考。他有《旧偶画鱼作此》诗,从云林的画写起:“元镇作墨竹,随意将墨涂。凭谁呼画里?或芦或呼麻。我昔画尺鳞,人问此何鱼?我亦不能答,张颠狂草书。迩来养鱼者,水晶杂玻璃,玳瑁及海犀,紫贝联车渠。数之可盈百,池沼千万余。迩者一鱼而二尾,三尾四尾不知几。问鱼此鱼是何名?鳟鲂鳣鲤鲵与鲸。笑矣哉,天地造化旧复新,竹许芦麻倪云林!” 云林画中的竹,画得像芦苇,又像是麻,他自己画中的鱼,是鱼,又不像鱼,在他看来,“天地造化旧复新”,物的形态并没有一个确定,一切都是虚幻的。如果停留在物象的模仿上,这样就会离真实越来越远。

白阳评沈周说:“图画物外事,好尚嗤吾人。山水作正艰,变幻初无形。闭户觅真意,展转复失真。”他认为,绘画要画“物外”之“事”,而不是山水花鸟形式本身。他作画,每为外在物象所缚,失落了“真”意。他在沈周画中得到了寻找“真”意的启发。

围绕此一问题,文人画史上产生了一系列很有价值的理论命题,如八大山人的“画者东西影”,就是一个重要的观点。画必有其形,画的是“东西”,但如果停留在画“东西”上,这样的画便了无足观。画要画出“东西”的影子,不是虚无缥缈的形相,而是超越形本身,表达深沉的生命感觉。他还提出“涉事而真”的观念,借佛教“真即实”的思想,为文人画生命真实观的落脚点。又如恽南田反复道及“不失元真气象”的问题,他认为绘画要画出“元真气象”,所谓“元真”,即是性上的真实。元者,初也,本也,性也,他强调归复生命的本明。

金农有一则题画跋说:“茫茫宇宙,何处投人?”在无限的时间和空间中,何处是人自立的地方,不是显示自己的空间存在、社会角色的自立,而是于何处立基,于何处存在。他的突兀一问,真像高更在他生命的净土塔希提岛上创作《我们从哪来我们是谁我们将向何方》油画的询问一样,是关乎人生命存在的价值和意义追寻。本书所说的“生命真实”中的“生命”,不是“活着”的生命体,或者支撑生命体的内在动力因素,而是指人的生命“存在”之逻辑。生命真实,所追寻的是人生命存在的价值和意义。所回答的正是金农提出的问题。

本书讨论文人画的真性(生命真实)问题,并非停留在画论的观点上。在我看来,画者的根本还是画,他的画就是他的语言,是他思想的结穴。本书的研究,采用画论研究之外的另外一种方法,即在理论推阐的基础上,通过作品来呈现他们关于真实的看法。文人画家是通过他们的图像世界来参悟真实的。就中国文人画的存在状态看,惟有通过此一途径,才能看清文人画在真性方面的追求。

生命真实是通过中国艺术的独特追求“境界”来实现的。境界,在一定的意义上,可以称为“显现生命真实的世界”。境界不是风格,它是人在当下妙悟中所创造的一个价值世界,其中包含他们独特的生命感觉和人生智慧。所以,它是一个“显现生命真实的价值世界”。在文人画的发展中,不少代表性画家在境界创造上,形成自己独特的特点。本书的重点便由这“显现生命真实的价值世界”入手,来展现他们关于文人画真性问题的思考。

本书选择了16位画家,自元代开始到清代的乾隆时期,这个阶段是文人画获得突出发展的时期。也即从16个不同的角度,来“观”生命真实的问题。虽然所讨论的这些画家的艺术皆从五代两宋大师中转出,但又有自己的独特创造,他们都有一套属于自己的特别“语言”,以此注释对文人画真性问题的理解。

本书在元代选择了三位画家。论黄公望,以明清以来人们评论他常提到的一个“浑”的境界为重点,分析这一境界中所含蕴的浑全真一之道。论吴镇,重点分析他的渔父艺术,结合自唐代以来出现的“水禅”,品读他对终极价值的看法,落脚点在“别无归处是吾归”的智慧。论倪云林, 突出他的山水幽绝的境界,认为他的寂寥的山水,其实含纳着对真性的追求。元代诸贤对文人画真谛的理解,开启了明清绘画的智慧里程。

陈淳《松石萱花图》,纸本设色,153.4厘米×67.3厘米,南京博物院藏

在明代选择了七位画家,主要是以吴门画派为主,并延及此一画派的余脉。论沈周,从其“平和”之道入手,探讨其平和中见真实的内涵。论文徵明,拈出一个“浅”字,论他的“真赏”,是赏物,也是赏心。论唐寅,则选出吴门画派最为重视的“视觉典故”的问题,透析其作品中所含有的独特的历史感。论陈道复,以“幻”为基点,说他关于真幻之间的冥想。论徐渭,则说文人画一个重要观念“墨戏”,辨析其中的“戏而非戏”的内涵。论文人画理论发明的集大成者董其昌,则从一个“空”字入手,说他画中体现的“无相法门”。论陈洪绶,则通过高古格调的突出,说其中所包括的追求时空超越的永恒内涵。明代中期以后艺术空前繁荣,与这个时代文人画所提供的智慧滋养密不可分。

在清代选择了六位画家,以清初为主,并伸展到乾隆中期的余绪。论龚贤,则重点分析他的“荒原意识”,分析他通过荒寒历落的“荒原”意象创造而追求生命真性的思想。论八大山人,则重点分析他的“涉事”概念,分析他如何将佛学触物即真的思想运用到图像建构上的思想。论吴历,则以钱牧斋对其“思清格老”评论为基点,分析老格中所包含的千年不变的真实。论恽格,则说一个对传统文人画产生重要影响的“乱”字,他于寒江乱柳中见元真气象,给我们很大启发,读他的画如同听一首绝妙的音乐。论石涛,则重点研究他的绘画所给人“躁”的感觉的问题,这位表面上并不符合文人画规范的伟大画家,其实其艺术有与文人画传统的深层勾连,他的“躁”包含着生命真实的大问题。最后一篇研究金农,从他至为喜好的金石气入手,分析他追求金石一样的永恒生命价值。

这其中涉及的种种境界,都不为其中所举画家所独有,如黄公望的“浑”反映了中国文人画对浑厚华滋境界的追求,甚至影响到近代黄宾虹的创造。石涛的“躁”也不为其所独有,如他同时代的石溪、程邃也有类似的表现。因此,这十六个观照点,是对某个特别画家追求真性的观照点,也是从总体上透视文人画基本追求的有机组成部分。我甚至企图由这十六个观照点,来看传统文人画追求真性问题的整体轮廓。因此,本书所选的画家,并不是根据他在绘画史中的地位和成就来确定,而是看他的艺术思考与文人画发展这一中心问题的相关度。本书不是关于文人画的“艺术史”研究,而是有关文人画的艺术哲学思考——文人画及其理论中所包含的哲学思考;从文人画中抽绎出的哲学思考。

文人画的哲学思考是它的人文价值显现的基础。重要的不是艺术家留下的画迹,而是伴着这些曾经出现的画迹所包含的创作者和接受者的生命省思。艺术最值得人们记取的不是作为艺术品的物,而是它给人的生命启发。即使有些作品已经不存,但通过语言文献中存留的若干信息,仍然可以帮助我们分享其中的智慧。所以本书的重点不在鉴赏实存艺术,不在“看图”——这被有些艺术史家强调到接触艺术的唯一方式(甚至有这样的观点:衡量造型艺术研究的价值,就看它处理图像和文字资料二者的比例,以图为中心者为上),而通过图像与文字文献的互勘,来寻觅这种精神性因素的痕迹。

明李日华说:“凡状物者,得其形者,不若得其势;得其势者,不若得其韵;得其韵者,不若得其性。” 由这段话,可以帮助我们划分中国绘画发展的三个不同的时期,即:由“得势”到“得韵”,再到“得性”的三个阶段。中国早期绘画有一个漫长的追求形似动势的阶段,如汉代在书法理论的影响下,绘画就有此特性。自六朝到北宋,在以形写神、气韵生动理论影响之下,又出现了对画外神韵的追求,画要有象外之意、韵外之致,从顾恺之的“传神写照”到北宋画人对活泼“生意”的追求,都反映了内在的义脉。但自北宋之后,在文人画理论的影响下,由于对绘画真实观讨论的深入,绘画中出现了一种新质,就是对“性”的追求,即李日华所说的“得其韵不如得其性”。性,本也,李日华说:“性者,物自然之天。”此时绘画的重点过渡到对生命本真气象的追求。从元代到清乾隆时期的文人画发展,从总体上可以归入这“得性”阶段。

我们很容易发现不同时期其绘画表现的不同。如比较范宽的《溪山行旅图》和云林的《容膝斋图》,前者属于“得韵”阶段的作品,后者属于“得性”阶段的作品。二者有明显的差异。虽然云林山水脱胎于宋人,但与宋画有本质的差异。前者是外在的、写实性的山水,而后者则淡化写实性,所重不在外在山水,而在内在体验。前者重在表现人活动的场景,而后者则热衷于创造一个“无人之境”——一个抽去人活动形式的空间。前者是一种典型的气化山水,重在表现宇宙大化之生机;而云林此类画毫无生气可言,从生机活泼上完全无法理解这样的画,这里蕴藏着佛教和道教全真教的“无生”智慧,与范宽作品追求的“生生之气”的感觉是完全不同的。

明清以来文人画无不出入宋元,然正如龚贤所说“以倪黄为游戏,以董巨为本根”,宋元之基本特点又各有别。宋是始基,始基不立,则画无以成;元是变体,无此游戏通变之法,则风神难生。故画中高手,以元之灵变穷宋之奥府,以得画之真性。

“得其性”,就是以生命的真实作为最高的追求,这在元代以来文人画中得到突出发展,这也是本书写作始自元代的根本原因。

二

文人画,又称“士夫画”,它并非指特定的身份(如限定为有知识的文人所画的画),而是具有“文人气”(或“士夫气”)的画。“文人气”,即今人所谓“文人意识”。文人意识,大率指具有一定的思想性、丰富的人文关怀、特别的生命感觉的意识,一种远离政治或道德从属而归于生命真实的意识。所以在一定意义上可以说,文人画,就是“人文画”——具有人文价值追求的绘画,绘画不是涂抹形象的工具,而是表达追求生命意义的体验。因此,文人画的根本特点,就是它的价值性。

文人画发展的初始可以追溯到中唐时期,在道禅哲学影响下出现了新的艺术思潮,一种重视人的内在体验的自省式艺术跃上历史的台面。两宋以来,文人画发展又融进了理学心学的思想,使其成为一种具有深厚哲学背景的文化现象。或者说,文人画是中国哲学发展的逻辑产物。元代是文人画发展的重要转折期,并直接影响到明清时期的绘画传统,文人画发展到清康乾时期达到极盛。此后随着国力的孱弱、文化的衰竭,文人画的思潮也几近消歇。

文人画先是在山水画中获得发展,但文人画并非独得于山水。文人画的发展中,文人意识渐渐影响到花鸟画,像青藤和白阳的花鸟画,显然带有浓厚的文人意味,八大山人妙绝时伦的花鸟之作,是中国传统文人画的突出代表。人物画发展中文人意识的流布在南宋以后获得突出发展,像陈老莲的人物画,利用人物来表现深沉的生命思考,为人物画的发展开辟了新章。甚至佛教艺术中也渗入了文人意识。我们在南宋以来许多《罗汉图》中都可看到文人画的影响,如周季常和林庭珪的五百罗汉图。

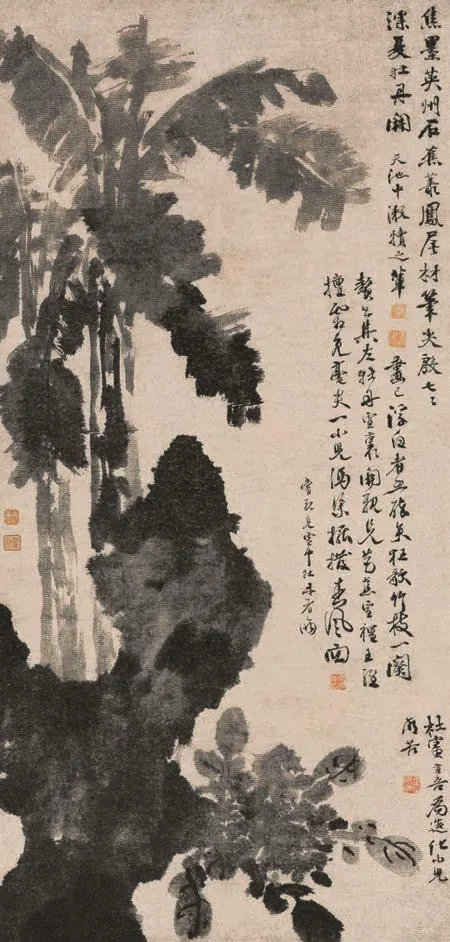

徐渭《牡丹蕉石图》,纸本水墨,120.6厘米×58.4厘米,上海博物馆藏

从狭义的角度看,在中国画的发展中,并不存在纯粹的文人画家。只能说,中国绘画史上有的画家有些画体现出文人意识的特性。一个画家创造的作品并不一定都可归入文人画的领域,如沈周的很多花鸟画并不属于文人画。即使一个可以称为文人画家的艺术家,他的艺术在不同的历史时期,有不同的倾向性,如八大山人早年于佛门中的绘画,并不具有鲜明的文人画特性。

文人画,是灵魂的功课,带有鲜明的智慧性的特点。中国道禅哲学有不立文字之思想,人的智性在语言(知识理性)中容易陷入困境。而视觉艺术在宋元以来的发展中,在某些方面却解脱了语言的困境。文人画既可表达人们所“思”,又可以克服知识理性的障碍,成为人们重视的一种方式。

陈衡恪论文人画,认为其重要特性“是性灵者也,思想者也,活动者也”,他用“思”来概括文人画的基本特性,这是非常有眼光的观点。清戴熙说,画不仅要“可感”,更要“可思”。“可感”,强调画要传达生命的感觉,但必由此生命感觉上升到“可思”,也就是可以打动人的智慧。他评论朋友《寒塘鸟影图》时说:“随意点染,一种荒寒境象,可思可思。”所谓“可思可思”,就是给人生命的启发。南田说得更有意思:“秋令人悲,又能令人思。写秋者必得可悲可思之意,而后能为之。不然,不若听寒蝉与蟋蟀鸣也。”看一幅秋声赋图,如果不能给人以智慧的启发,不如去听寒蝉鸣叫。他也强调了智慧的重要性。

现在有一种倾向,认为研究艺术的精神、气质或者内在的智慧、思想,这些都是虚的,不如研究艺术史文献、艺术家活动的事实、艺术风格来得实在。但这样的倾向对于研究像中国文人画传统这样的对象并非有利。喜龙仁说,中国艺术总是和哲学宗教联系在一起,没有哲学的了解根本无法了解中国艺术。中国艺术尤其是文人画反映的是一种价值的东西,而不是形式。喜龙仁的看法是非常有见地的。

在绘画界,还有这样的说法,说一幅画,其实画家画它,并不表达什么,但评论家常常会说它象征什么、隐喻什么,这都是瞎说,他们所知道的还不如一个孩子。编造出三岁孩子的欣赏力超过大名鼎鼎的评论家的故事,是一些人的拿手好戏。在当今,你要是说这幅画有这样的涵义,可能要面临讥笑,你也不是画家本人,你怎么知道它有这样的含义!人们给热衷于阐释绘画意义的行为,送了一个词汇,叫“过度阐释”。

这样的观点在某种程度上是有一定的道理,尤其对于当代艺术中那些随意涂鸦的画作来说,往往如此。但对于中国文人画的传统来说,这样的看法却又明显不合。因为文人画家公开表白,他们的画是求于“骊黄牝牡之外”,不是形似,止于图像形式本身来看他的画,等于灭没了他们作品的生命。你没听苏轼这样说:“论画以形似,见于儿童邻”——你要是论画只知道从形似上去看,这跟小孩子的水平差不多。更重要的是,中国文人画家作画,往往将自己整个生命融入其中,像徐渭所说的“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”,我们不能面对他的画,只说徐渭是一位画葡萄的好手,或者加上一句,他的笔墨还不错。这样理解,离真正的徐渭远甚。更重要的是,中国文人画有普遍的担当意识,不是道统式的担当、道德式的担当,而是生命的觉解。徐渭这样说他自己的画:“百年枉作千年调。”唐寅也有类似的观点:“得一日闲无量福,做千年调笑人痴”——人的生命不过百年,但在这短暂的栖居中,真正的生命觉醒者,要作千年之调,艺术家的画是在作生命永恒的思考。绘画所记录的是人生命的觉解,文人画有一种强烈的“先觉意识”——觉人所未觉者、启人所觉者,正与此有关。比如八大山人,如果我们说他的花鸟只是画得传神,栩栩如生,他的书法水平高,他的笔墨功夫好,这样的观点完全没有触及八大山人花鸟画的核心。在我看来,从严格意义上说,八大山人都不能称为一个花鸟画家,因为他并不是画一朵花就止于一朵花、画一只鸟就止于一只鸟的画家,他画中的很多鸟,几乎和鸟没有任何关系,他的画真可以说是花非花,鸟非鸟,山非山,水非水,他有另外的表达,有他关于生命真境的追求。他的画表达的是对这混乱人世的思考,一个生命体独临萧瑟西风的深沉感受。停留在“图像”表层看八大,真是全无巴鼻处。

文人画的智慧表达毕竟不同于哲学论文,它不是概念的推理,更不是某种思想的强行贯彻。它是一个情意世界,一种在体验中涌起的关于生命的沉思。文人画的智慧与其说是某种观点的敷衍,倒不如说是建立一种立足于沉思的生命呈现方式,一种融进灵魂觉性活动的独特心理形式。文人画的智慧表达,不是结论,而是过程;不是观念,而是生命;不是定性定义的传递,而是非确定性的呈现。非确定性是文人画的重要特点,它将绘画从前此的确定性中解脱出来。这样就避开了中国哲学所警惕的“语言的困境”(如老子的“言无言”、庄子的“天地有大美而不言”、慧能的“不立文字”)。

明汪砢玉引一位托名“有芒氏”的论画语说:“得形体不如得笔法,得笔法不如得气象。” 龚贤说:“画家四要:笔法、墨气、丘壑、气韵。先言笔法,再论墨气,更讲丘壑,气韵不可不说,三者得则气韵生矣。”四要中笔和墨,也就是“有芒氏”所说的“笔法”,二人的意思大体相近,大体是强调,文人画是通过笔墨,创造丘壑(或花鸟等形式),由丘壑体现出独特的气象。笔墨的形式,丘壑的意象,飘忽的气韵,三者是相融为一体的。因此,我们说文人画表达生命的感觉和智慧,其实正是通过这“气象”传达出来的。所谓“气象”,与唐代以来艺术理论中的“境界”涵义大体相当,文人画的关键是境界的创造。元代文人画变图像世界为诗意空间——体现宇宙和个体生命精神的境界,创造了一种可以称之为“境界绘画”的传统。文人画以笔墨——丘壑——气象——智慧的模式,展现其独特的魅力。

本书重视境界的分析,主要因为境界乃是达于思想之途径。画家不是满足于创造一种诗意的氛围,让人们去欣赏外在世界的美,而是在淡尽风烟的世界中,去思考生命之价值。文人画不以美的鉴赏为目点,而以价值意义的追求为根本。智慧的表达则是其价值性实现的重要标志。

三

文人画在形式之外追求意境的传达,但并不意味文人画中的形式只是一种表达人情意世界的媒介,是一种工具。文人画发展的重要特点,就是将笔墨、丘壑(代指文人画中的具象性因素)、气象三者相融为一体。形式(包括笔墨和丘壑)即意义本身。正因此,文人画有一种超越形式的思考,变形似的追求为生命呈现的功夫。文人画的根本努力,主要在于形式的“纯化”。因此,文人画的研究中心,在“表达什么”与“如何表达”二者之间,以后者更为重要。在中国哲学“言无言”、“不立文字”整体哲学背景之下,它如何建立一种超越于形式本身的语言,成了文人画的关键。本书对所谓老格、乱趣、荒意、浅境、躁动感、金石气等等的分析,不是分析一种美的境界或者某种思想形态的东西,而是希望抓住笔墨、丘壑和气象的密合点,勾画出文人画核心精神的内在流动,勾画出精神意趣和纯化形式之间的张力。本书的重点在于论述一些有创造性的画家如何建立自己的“新语言”。

文人画理论的核心不是“形似”与否的问题,苏轼等的反形似理论,指引出文人画的发展方向,也引起人们的误解,甚至带来理论上的混乱,以为文人画就是象还是不象的问题、具象还是抽象的问题,它甚至造成很大的理论缠绕(如台北故宫博物院所举行的所谓变形画家展,就是一种误读。又如今天北京798有大量的所谓“抽象”“新抽象”的展出,也与此误解有关)。文人画的核心是超越“形式”,而不是反对“形似”。在似与不似、不似之似、似之似上打圈圈,终难入文人画的门径。文人画也不是所谓“纯形式”之艺术,“纯形式”的理解就抽去了它生命呈现的内核。

文人画是一种超越形式的绘画,程式化、非视觉性、非时间性是它所崇奉的几个重要原则。

文人画的发展具有鲜明的程式化的特点。它是文人画的“文法”。文人画作为表达生命智慧的绘画,是通过这种程式化的语言而达到的。没有程式化,也就不可能形成在意境上的可表达性。文人画的思想追求是为了交流的,它是重视性灵传达的文人画家间的“游戏”,当龚贤画一套山水册页,这册页表达的是他的感觉和思想,而不是创造一个表面的美的世界。这种传达性的要求,必然使得文人画家之间有可以“交谈”的“语言”。

这套语言,大体可以分为三个层次,一是题材语言。一山一水就是他们的语言,具体说来,寒林,枯木,远山,近水,空亭,溪桥,就是他们的语言。莽莽的历史中蕴藏着无限的人和事(典故)也成为他们的语言(如唐寅活化典故为自己的图像世界)。二是笔墨的程式化。如董源模式,是一套裹孕着批麻皴、江南山水特征、空灵的世界等内容的传统模式;米家山又是以水晕墨染、体现空朦迷离视觉效果的一套模式。三是境界的程式化。如荒寒画境,自北宋以来便成为文人画着力表现的气韵特点,云林的寂寞,也成为明清画人追模的程式。

文人画越来越明显的程式化特点,并非文人画家技穷之表现,也非出于题材的局限性,以简单的复古论来概括它,也不恰当。文人画家利用这样的程式语言来传达自己的思想,表达自己的生命智慧。当沈周悉心模仿黄鹤山樵之时(如他模仿其《鹤听琴图》),并非是他的能力匮乏,也不是为了向前代大师献上一份崇敬,而是要在这程式化的语言中,开掘出新的表现可能性,表达自己的感觉和智慧。他通过自己的心灵来解读大师的作品,也通过解读作品来解读自己的生命。

程式化,是决定中国文人画发展的命脉。其突出特点就是它的虚拟性。程式化使画面呈现的物象特点虚化:它将绘画形式中的实用性特点(物)虚淡化,作为具体存在(形)的特点也虚淡化。程式化不代表固定重复,也不是几个固定物象的不同组合,那种几何组合式的联想完全不适合解释这样的艺术。文人画中的程式化,就如京剧中的永远的一桌二椅一样,这里的关键不在组合,而在于画家在这程式中的活的“表演”。当董其昌模仿云林的萧散的溪亭山色,表面的相似性中注入了完全不同的体验,他自己独特的生命感受。

陈洪绶《观画图》,绢本设色,127.3厘米×51.4厘米,故宫博物院藏

陈洪绶《索句图》,绢本设色,124.5×49厘米,上海中国画院藏

文人画存在着一种“非视觉性”的特点。正如龚贤所说:“唯恐是画,是谓能画。”画到无画处,方为真画,绘画是要对绘画本身的“绘画性”的超越。这是文人画的重要追求。

造型艺术是通过视觉而实现的,如何理解文人画的“非视觉性”,其实也涉及对文人画基本特性的理解。就文人画的总体发展来看,它不是对“目”的,而是对“心”的。也就是说,它不是画给你看的,而是画出让你体验的,让你融入其中而获得生命的感悟。文人画所创造的不是简单的视觉空间。仅仅从视觉的角度,是无法接近这样的绘画的。就像八大山人的那幅著名的《孤鸟图》,一只孤独的鸟落在枯枝的最尖端,颤颤巍巍,但鸟儿的眼神却充满了平宁。我们不能停留在视觉上来看这幅画,如果那样,就会将有丰厚蕴涵的作品看作一幅活鸟图。正是在这个意义上,需要对视觉的超越。

这样的思想,可以追溯到老子的“为腹不为目”——不是为了用眼睛去看,眼睛乃至其他感官所把握的世界是一种色相世界,是不真实的。而要“为腹”,就是以整体生命去体验,像庄子所说的“圣人怀之”。中国哲学长期以来保持着对视觉的警惕性,佛教传入中国以后,其色空观念更加重了这样的哲学倾向。文人画的发展受到这一思想的影响。

在文人画看来,视觉性的空间意识,是与真实世界的展现相背离的。将人所见所历的实际场景搬到纸绢上,这样的绘画难以超越具体的事实。同时,视觉性又使人容易停留在具体的图像世界上,尽管这个视觉世界可以有象征、比喻的功能,但其本身并没有意义,也就是说它在完成象征、比喻功能之时,也相应地消解了自身的生命意义,它只是一种图像存在,而不是生命存在。这与文人画所主张的境界创造、生命呈现的观点是不合的。文人画的非视觉性,并非导向抽象,或者一定导向变形,通过形式的变异来表达意义的道路,并不合文人画的基本旨趣。抽象或变形的形式,虽然不是形似的、具象的,但它还是一个“物象”,一个与我相对的对象,只不过它们表现得比较怪异和反常而已。文人画的根本并不在抽象与具象之间,文人画始终没有走入抽象化也正是这个原因。

文人画致力创造一种“生命空间”,“生命空间”是一种绝对空间形式,是“不与众缘作对”的。我们知道,任何事物的存在都是关系性的存在,但关系性存在所反映的是一种物质关系。而文人画的真性要呈现的不是一种物质关系,而是一种生命境界。在文人画的发展史上,元人即在努力解除这样的关系性,像倪家的寒山瘦水与北宋李郭山水有形之似,但又有本质的差异,就是它对联系性的超越。董其昌将此思想发展到一个新的高度。他的“绝对之山水”,不以物象存在关系的显现为追求,画家的根本任务在于淡化具体的空间性,创造一个无言独化、非具体存在的绝对空间形式,这可以说是一种非空间的空间创造。

这是元代以来文人画发展出现的一个重要现象。“惟恐有画,是谓能画”就是对空间性的超越。物理学上也有“绝对空间”的概念,与“相对空间”相对,但“绝对空间”仍然是一种具体空间形式,只不过是一种永恒存在、处处均匀、永不移动的空间。这与本书所说的不与众缘作对的“绝对山水”是根本不同的。文人画的根本旨归在于脱略具体空间,它也有联系性,但不是物象存在之间的联系,而反映的是内在生命的逻辑。

文人画在很大范围内存在的“非时间性”(timeless)特点,是由文人画追求真性的思想所决定的。为了追求永恒的真实,对时间性的超越是其必然路径。如唐寅是从幻的角度,金农是从金石气的角度谈不变,南田从地老天荒谈不变,云林的幽绝之处,也在追求绝对的不变,老莲是从高古的角度谈无时无空,等等,都体现出这样的非时间性。

非时间性,并不代表对历史的忽略,正相反,文人画有一种强烈的“历史感”,那种超越历史表相的深沉历史感受。文人画从总体气质上说,可以说是“怀古一何深”。文人画推重的“无画史纵横气息”,就是强调绘画的根本在创造,而不在记录。文人画家要到历史表相的背后去发现真实,发现真正的“历史”——也就是本书反复道及的“历史感”。本书论及的元代以来的每一位大师都是重视传统的人,他们都重视“仿”,即使像老莲那样戛戛独造的艺术家,在他晚年所作的《橅古双册》(今藏克里夫兰博物馆)的二十开册页中,在仿的基础上,也在突出一种历史感,不是对传统延续性的强调,具有非历史的历史感。文人画家常常将个人的生命体验、生活经验放到宏阔的历史中,变个人之叙述为人类之叙述,变生活之叙述为生命之叙述,变历史之故事为永恒之纵深,说一个地老天荒的故事,说一个在变动的世界中永恒的故事,说一个在表面的感伤中永远寂寞的故事。

非时间性,也意味对人在某个时间中某个场景下的具体活动的淡化。文人画中的“非人间性”特点由此而体现。倪云林对“无人世界”的迷恋,董其昌对“无人之境”的讨论,都是在这整体背景下展开的。这种“非人间性”,不是淡化人间关怀意识,正相反,他们要跳脱顺之则喜逆之则嗔的欲望展现,追求一种“恒物之大情”——那种普遍的生命关怀精神。

总之,文人画建立了新的“文法”。它不是主词或宾词,而是一个由程式化的形式所构成的意绪流动世界。在程式化意象叠加模式中,没有主宾的分别,没有主谓之发动者对被动者的强行控制,没有虚词的界定,它的整个目的,就是解除其“词性”。文人画在一定程度上是对绘画的“绘画性”的解除,从而创造“纯化”的形式,呈现生命的境界。文人画所重在“见”(读xi à n,呈现),而不在“见”(读ji à n,看见)。“见”有二读,恰可以比喻文人画的内在轮转。文人画的发展,从总体上看,就是在做淡化“见”(看见)而强化“见”(呈现)的努力。荆浩摈弃“画者华也”的形式描摹、推宗“画者画也”的呈现方式,就反映这样的理论坚持。

四

中国传统顶尖大师的文人画,有一种无法以语言表现的纯粹的美。在这个世界上,或许只有宁静高贵的希腊雕塑、深沉阔大的欧洲古典音乐能与之相比,她们所散发的“纯美”给我们短暂而脆弱的人生增加了意义。日本京都学派创始人之一、博学的内藤湖南在上世纪初就说,中国的文人画(他以“南画“称之)是一种非常高雅的艺术,是一种能够代表中国这个世界至为灿烂文明的文化精神的艺术,必将在未来的人类文明进程中发挥更大的作用。研究中国传统文人画,的确能感受到在她简澹的形式背后,藏着含玩生命的优游不迫的情怀、独标真性的沉着痛快的精神。

本书所论的内容,真可以“乞儿唱莲花落”一句禅语来概括。禅宗将追求真实的人,称为“乞儿”——托钵行乞天下,一钵千家饭,孤身万里游。只有那些不为表面事实所遮蔽的人,才会如乞儿一样追寻。真正追寻真的人,就是乞者。

禅宗中有这样的对话,有僧问老师:“莲花落了吗?”老师回答说:“莲花并没有落。”花开花落,只是表象,而真实的莲花是永远不会凋谢的。

禅宗将乞儿唱莲花落,比喻对佛性,对永恒的生命真性的追求。

这就像白居易那首著名的《大林寺桃花》所说的:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。”我的这部作品,在一定程度上,可以说就是为了演绎白居易这首小诗。

文人画发展到元代,发生了很大变化,艺术家更关心现象世界背后的真实。陈洪绶曾画过《乞食图》(今藏北京故宫博物院),强调在极端的生命困境中,也不放弃对真实生命价值的追求。在他看来,一个艺术家,即如一个漂泊在天涯的命运乞儿,他的心中有永远不落的莲花,这是他生命的真正安顿。

王世贞曾以“乞儿唱莲花落”来评价唐寅诗。表面看来,此言对唐寅放荡生活略含讽喻,对他诗歌中的寒伧气略有微词,但深究其意,还包含着一种命运的隐喻,一种对唐寅乃至中国无数诗人艺术家生命追求的怜惜。唐寅正像一个追索生命意义的“乞儿”,他寻找漫天虹霓,寻找永远碧波荡漾的清池,他期望虹霓下、碧波里有永远不败的莲花,但他看到的是尊贵的莲花在枯萎、凋零,狂风摧折中,他听到莲花的无声呻吟。然而,这尊贵的莲花,是被命运抛弃的“乞儿”的永远希望,面对着满池萍碎,紫陌香销,他不能停止心中的呼唤,乞儿永远唱着莲花落,他的歌回响在这红衰翠减的池塘,他的心意伴着那纷纷飘落的莲花,畅饮着凄恻,也品味着生命。他的心中有永远不落的莲花。