英语Give it a(n) Vn结构中施事者意愿范畴

林 璐, 史丽媛(大连外国语大学 英语学院, 辽宁 大连 116044)

作为英语虚化动词结构的一个次类,国内外学者多从英语虚化动词结构的角度研究英语give it a(n)Vn结构。国外学者认为英语虚化动词结构由一个虚化动词Dv(delexicalized verb)和一个与动词意义有关联的名词共同组成,该名词多由动词转换或派生而来,被称为verbal noun(简称Vn)。国内学者概括性地指出:英语虚化动词结构的本质属性为动词的词汇语义淡化,结构体的语义基本上由动词派生或转化来的名词表示[1]。这些观点在某种程度上倾向于研究语言所传达的物质运动现象,以典型的英语虚化动词结构give it a(n)Vn为例,由于动词give的实际动词义被虚化,而Vn的名词义被突显,所以该结构传达的物质运动现象和英语非虚化动词结构Vit是相同的。张治菊认为语言是人们表达意愿和情态的交际工具[2]。张万禾赞同前人观点并具体点明语言还反映人对行为的主观态度,这种人的主观意识的概念化和语法化属于语言意愿范畴[3]。相比于英语非虚化动词结构Vit,含有两个核心语素give和a(n)Vn的英语,give it a(n)Vn结构与只含有一个核心语意的英语非虚化动词Vit的语言表达形式不同,它们的意愿范畴也就不同,故必须厘清这两种结构的语义差异。

Goldberg在构式语法理论下研究双及物结构发现, 英语give it a(n)Vn结构受致使动词give语义的限制, 动词give普遍被认为选择一个自愿的施事者, 即施事者必须自愿造成转移这一限制。 而张爱朴分析give it a(n)Vn结构时表示, 不定冠词a(n)压制并增添了Vn的语义数量特征, 使无界变成有界[4]。 王晓凌指出, 这种有界结构表达了施事者控制动作所及的程度, 这种控制体现其施动的主动或自愿程度[5]。 然而施事者施动的主动或自愿程度的具体体现, 即意愿范畴, 并不能由词语本身来表达, 要通过人的认知构建和心理分析才能真正了解。 因为英语give it a(n)Vn结构的核心语素为give和a(n)Vn, 这两个核心语素的意义只跟这些事物或现象在人们意识中的一定反映发生联系[6], 这种反映就构成我们所说的概念。 任何概念都可以是一个认知域, 将来自不同认识域的框架结合起来的一系列认知活动就是概念整合。 由此, 本文依托概念整合理论, 从British National Corpus(BYU-BNC)语料库中检索并人工筛选英语give it a(n)Vn结构实例116个, 试图探寻该结构中动词give激活的给予行为事件空间, 与名词成分a(n)Vn激活的有界行为事件空间的语义特征整合后, 如何承载体现施事者意愿范畴的层级性。 概念整合理论的运用有助于构建一个概念网络整合各种不同的信息, 可达到整体又全面理解某个话语的目的。

一、 英语非虚化动词结构Vn it和give it a(n)Vn结构中施事者意愿范畴对比

本文借助语料库收集英语give it a(n)Vn结构与其非虚化动词结构Vit语料,仔细观察、分析发现这两种结构中,施事者的意愿范畴的表达形式不同,且具有层级性体现。

情态动词、意愿动词或词组可以体现施事者的意愿范畴。Quirk等学者指出,意愿隶属于来自人类自身对事件控制的内部情态:道义情态和动力情态[7]。情态动词will, can, would, could, should, shall,have to等表达的是道义情态和动力情态。意愿动词或词组表达了说话者对一个事件成真的可能性或必要性的观点或态度,与能力和意愿的意义有关,属于动力情态。观察语料发现,英语非虚化动词结构Vit前主要表达形式有2种:①情态动词will, can, would, could, should, shall,have to等;②意愿动词或词组want to, would like to, be willing to, eager to等。意愿有强弱之分,“句子主语做某事的主动性越强,愿望越强烈,做成此事的可能性就越大”[8]。

例1 We’re gonna have to try it this way anyway at some stage.

例2 I would like to try it.

例3 What can I do with the sun? Sweep it off the rooftops?

英语非虚化动词结构Vit 这三个例句中的施事者都是有意识的人,例1中施事者通过情态动词have to直接表示施事者实施这个动作只是出于义务或者责任,主动性较弱,愿望也较弱,所以施事者的意愿性较弱。相反,在例2中施事者使用would like to这个主动性较强的词来直接表示施事者的意愿性较强。例3中,sweep it仅仅表示对一个动作的描述,而且sweep it这一动作的施事者是有意识的人,因此,此例句体现了施事者的意愿性强度中等。由此可以发现,Vnit结构在具体语料中体现的施事者意愿范畴具有层级性的表现,但其是通过一些表示意愿的外部词素直接表示的,不是Vnit结构内部词素相互作用的结果。对比英语give it a(n)Vn结构中施事者的意愿范畴层级性表现,例句如下:

例4 “I’ve been asked to write about it and I said I’d give it a think.” My tone was defensive and I could feel the tenseness.

例5 Well yes, I suppose I could give it a try, but I don’t want to promise anything.

例6 I’d give it a pat if I had the strength, cos I really like dogs, but I just turn my head and look at it instead.

在情态系统中,would和could两个情态动词隶属于道义情态和动力情态。因此,外部词素情态动词的使用并不能确定句中施事者的意愿范畴。

进一步分析句子发现,give it aVn这个结构本身能确定施事者的意愿范畴。例4中对说话人语气的描述词是defensive,说明施事者很排斥这个给予事件。但在义务或责任的驱使下,施事者不得不提供一个给予事件的完成,表示施事者出于义务承诺做某事的道义情态,施事者意愿性较弱。同样在例5中,对于施动给予这个动作是有前提条件的,即施事者对给予之后的结果不负任何责任。施事者出于外界某种义务不得不去做某事,但仍只提供一个给予事件,从这里可以看出施事者意愿性较弱。

而例6中施事者的意愿性体现为较强。在例6中,施事者怕狗,对于施事者来说拍一下狗都是一个很大的挑战。句中的“拍狗”这一命题包含施事者有足够力量。在有足够力量的条件下,施事者是非常愿意去接受这个挑战的,主动性较强,说明在此句中,施事者的意愿性较强。

经过语料观察分析,施事者的意愿性强度还存在一种处于较强和较弱之间的一种意愿性。例如:

例7 I get this sort of aching feeling in my nose, and I give it a rub.

例8 Tamar gave it a flick, which sent it swirling across the room.

例7和例8中,施事者只是简单地施动一个可以改变施事和受事性质状态的事件, give it a rub和gave it a flick只是对事件的陈述。 这里施事者的意愿性强度明显强于例4和例5,但弱于例6。

通过以上分析发现,这两种结构在具体语料中施事者的意愿范畴都具有层级性的表现。但是,这两种结构表达施事者意愿范畴具有层级性的方式是不同的。英语非虚化动词结构Vnit是通过外部词素来表达的,而英语give it a(n)Vn结构是内部词素give和aVn互动的结果。由此下文将试图以概念整合理论为框架,探寻英语give it a(n)Vn结构中施事者意愿范畴具有层级性是如何通过内部词素体现的。

二、 概念整合理论对英语give it a(n) Vn结构中施事者的意愿范畴具体体现的解释

本文选用的英语give it a(n)Vn实例均来自BNC语料库,检索得到语符148例,人工排除不属于Vn的例子和否定句,最终获得116个实例以供观察。自然真实的语言数据提供了该结构使用的具体语境,使语言研究更具客观性。

表示词的意义和某种事物或现象没有直接的关系,而只是跟这些事物或现象在人们意识中的一定反映发生联系,这种反映就构成我们所说的概念。give和a(n)Vn两个概念都包含行为事件空间三大最基本的构成元素:施事、行为和受事。所以这两个成分激活的概念为行为事件空间。

该结构中动词give激活的行为事件空间具体为给予行为事件空间,因为“给予”的意义包含与者主动地使事物由与者转移至受者[9]。不定冠词对Vn的语义增添了数量特征,使无界变成有界,由此可将a(n)Vn激活的行为事件空间具体为有界行为事件空间。故尝试以概念整合理论为基础,整合这两个行为事件空间,探寻英语give it a(n)Vn结构中施事者意愿范畴具有层级性是如何通过内部词素体现的。

1. give it a(n) Vn结构中give激活的给予行为事件空间特征

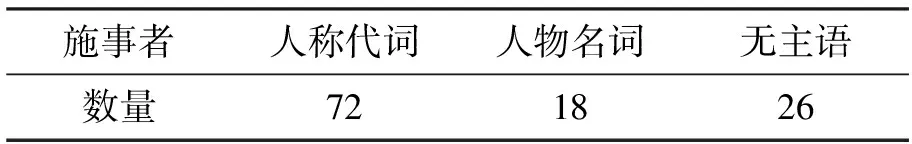

通过对116个实例进行人工标记发现,英语give it a(n)Vn结构中give激活的心理空间为给予事件空间。施事者的表现形式主要有三类:人称代词、人物名词和无主语,如表1所示。

表1 give it a(n) Vn结构中施事者的表现形式

表1中的无主语表示的是施事者在句中没有直接给出。例如:

例9 I persisted.“Give it a try, David, no one else need ever know, and it really does work.”

例10 Give it a stir, first.

例11 Give it a pinch!

经观察发现,这26个无主语句子皆为祈使句。通过语篇可以间接分析出这些无主语英语双及物结构give it a(n)Vn中的施事者大多为听话者。经观察发现人称代词、人物名词和无主语句中的听话者共有的特征为[+有意识][+人],为此,给予事件空间的施事者具有[+有意识][+人]这一语义特征。但是,这些语义特征只是给予事件空间最基本的语义特征,因为在使用语言的实际过程中,情况并非如此单纯。以下将论述给予事件空间更为复杂的语义特征。

“给予”的意义包含的典型与者是有意志力的、自主的指人名词[10]。为此,给予行为事件空间具有[+自主性]的语义特征。Langacker指出,给予行为事件是施动性的,表示人的,确定的。即给予行为事件空间同时还具有[+施动性]的语义特征。

例12 Well yes, I suppose I could give it a try but I don’t want to promise anything.

例13 You may well be right. I’ll give it some thought.

以上两个例句中,双及物构式中give表示的“给予”这一动作中存在着一个传递行动过程。施事者在发出转移受事的行动过程中,自主施动实现一定的 “给予”量的转移。由此,give it a(n)Vn结构中give激活的心理空间为给予事件空间,给予事件空间具有[+有意识][+人][+自主性]和[+施动性]的特征。

2. give it a(n) Vn结构中a(n) Vn激活的有界行为事件空间

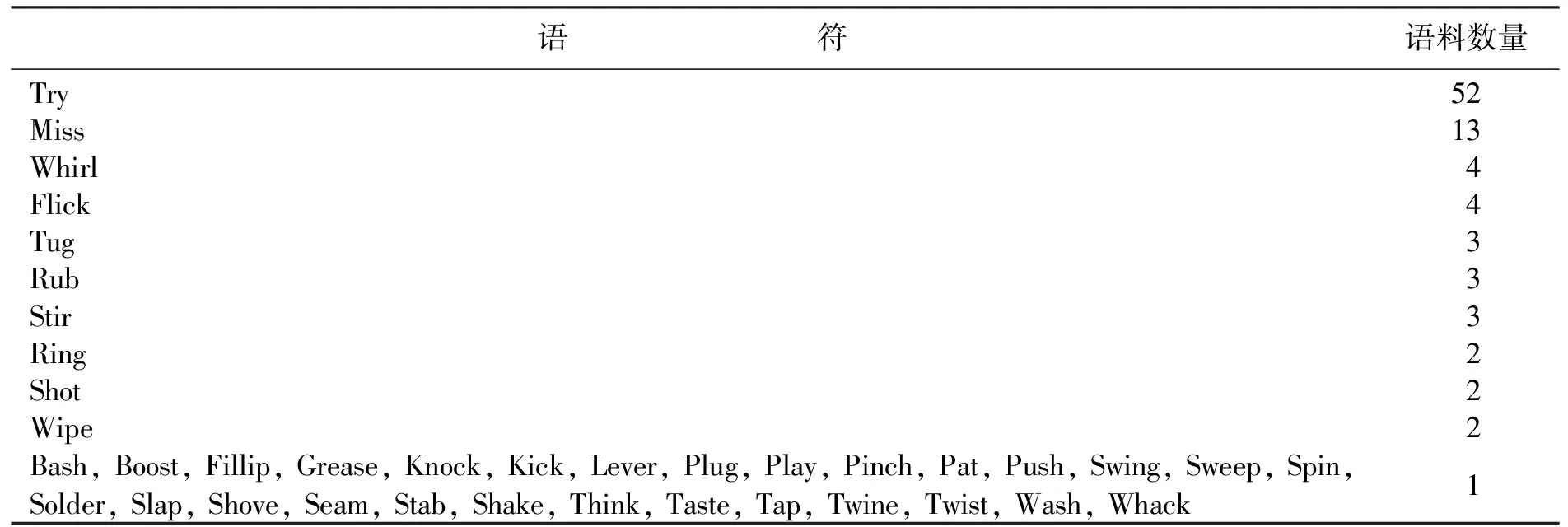

在研究英语give it a(n)Vn结构中有界行为事件空间语义特征之前,本文首先探寻可进入英语give it a(n)Vn结构中Vn的语义特征。通过BYU-BNC语料库人工筛选出38例语符,如表2所示。

专家采用图形背景理论解释了进行体具备过程性的实质,将动作过程作为图形来描述,而将动作起点和终点作为背景衬托[11]。在动作过程中,如果论元的性质状态不会发生变化,理所当然可以重复进行同一事件[12]。观察数据发现,这些常见动词都有进行体的形式。

例14 ① I suppose I could give it a try but I don’t want to promise anything.

② We learn that Cosroe is trying to get the throne from his brother, and we are constantly reminded of this fact.

例15 ① I get this sort of aching feeling in my nose, and I give it a rub.

② And ace marksman Aldo is rubbing his hands in glee at the prospect.

例16 ① I’d give it a pat if I had the strength, cos I really like dogs, but I just turn my head and look at it instead.

② She is patting Xanthe softly now,.

表2 可进入英语give it a(n) Vn结构中Vn的语符及Vn的语符对应的语料数量

例14②中施事为Cosroe,受事为his brother。进行体突显了try这个动作过程。 即突显了在施事从受事那里夺得皇权的过程中会进行一系列的完整尝试。只要施事还没有夺取受事的皇位,也就是说这一命题中施事与受事的性质状态在一次完整的尝试过程中不发生改变, 施事就会一直采用各种办法来重复尝试夺取皇位这个动作。说明例14②中的try这个动作存在可重复性。同样, 例15②中进行体突显了擦手这个动作。施事者因沉浸在快乐里,只要这个状态不发生改变,施事者就会一直持续这个动作。又因为受事者的手是有边界的, 所以,在施事与受事之间的状态不发生改变,施事者就会重复地擦有边界的手。说明例15②中的rub这个动作同样存在可重复性。例16②中,施事者拍受事赞茜的目的是为了安慰受事者。 进行体突显了只要没有达到施事者所想要的效果, 即施事者与受事者的性质状态没有发生改变, 施事者就会把拍受事者赞茜的这个动作重复做下去。体现了例16②中的pat这个动作具有可重复性。

为此,以上例证显示施事者可以选择重复的施动Vn这个动作。但在英语give it a(n)Vn结构中,a(n)Vn激活的有界行为事件空间表示有界的行为或动作。有界行为事件空间否定了施事者重复施动Vn这个动作的可能性。也就是说在这个有界行为事件空间中,否定了重复施动Vn这个动作的可能性。

综上所述,英语give it a(n)Vn结构中give激活的给予行为事件空间特征为[+有意识][+人][+自主性]和[+施动性],a(n)Vn激活的有界行为事件空间特征为否定了重复施动Vn这个动作的可能性。施事者意愿范畴主要由句子的核心谓词负载[13],give和a(n)Vn是英语give it a(n)Vn结构的两个主要谓词成分。

3. 概念整合理论对英语give it a(n) Vn结构中施事者意愿范畴层级性的解释

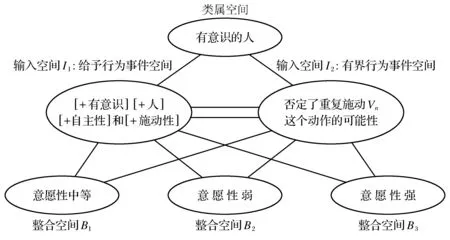

分析发现,英语give it a(n)Vn结构中施事者的意愿范畴具有层级性的体现:较强→中等→较弱。以下论述以有意识的人作为类属空间,以give it a(n)Vn结构中give激活的给予事件空间作为输入空间I1, 以give it a(n)Vn结构中a(n)Vn激活的有界行为事件空间为输入空间I2,通过概念整合分别产生整合空间B1、B2和B3。

概念整合运用了概念之间的互动关系,这种互动就是不同心理空间的映射。具体来说,概念整合中整合空间的运行机制有三类:组合、完善和扩展。组合是将输入空间投射到整合空间的结构合并到一起,从而产生输出空间没有的新关系组合。虽然输入空间I1(给予行为事件空间)与输入空间I2(有界行为事件空间)属于两个事件空间,但由于输入空间I1的给予者和输入空间I2的施事者是同一个人,这种相似性使得说话者在整合空间中将两个输入空间的对应成分加以组合,并融合为施事者自主有意识地施动一个有界的动作,否定重复施动V这个动作的可能性。

完善是无意识地带到整合空间的背景知识和结构,众多的背景知识参与了整合空间的构建,人们能根据日常框架模式完善空间意义。也就是说当人们看到熟悉的意义框架的一部分时,会自动根据这些框架来补充和完善框架中没有明确表明的那一部分。在这个整合空间中,组合这一步骤完成之后,人们就会追寻使因关系的细节来完善这一组合:施事者自主有意识地施动一个有界的动作,否定重复施动Vn这个动作的可能性。施事者否定重复施动Vn这个动作有以下3个使因关系:

(1) 一个完整的事件就可以改变施事与受事的性质状态。没有重复的必要性。

例17 Kids give it a shove, pushed it on the street.

例18 I get this sort of aching feeling in my nose, and I give it a rub.

例19 Tamar gave it a flick, which sent it swirling across the room.

例20 You were right to give it a miss, my friend.

例17中施事kids只需要对受事者it施动shove这一个完整事件之后,受事者it就会因为这一个完整事件而发生状态的改变。施事者kids就没有必要再重复这个事件。例18、例19和例20也是同样的道理。一个完整的事件就可以改变施事与受事的性质状态,重复事件就没有必要了。

(2) 完成一个完整事件不能改变施事者与受事者的性质状态。施事者仍否定重复施动Vn这个动作的可能性。

例21 “I’ve been asked to write about it and I said I’d give it a think.” My tone was defensive and I could feel the tenseness.

例22 I suppose I could give it a try but I don’t want to promise anything.

从例21中asked to write可以发现,施事者I完成一个完整的think这一个事件不能让她下决定,但是施事者I仍然提供a think,从而否认了其重复施动的可能性。例22中I don’t want to promise anything可以推断施事者I知道自己完成一个事件不能改变什么,但是施事者I仍然选择aVn,否定了重复施动这一事件的可能性。

(3) 完成一个完整事件是否能改变施事者与受事者的性质状态是不明确的。例如:

例23 I gave it a shot, but I doubt if it worked.

例24 I’d give it a pat if I had the strength, cos I really like dogs, but I just turn my head and look at it instead.

例25 “When I see the old truck you drive, I’ll just give it a slap”, the little blond boy on my right said to his father.

例23中的doubt可以推断出施事者I不明确自己完成这一个完整的事件是否能够改变施事者与受事者的性质状态。例24中明显可以发现施事者I对自己完成拍一下狗这个完整事件是否会改变施事者I和狗之间的性质和状态是不确定的。同样在例25中施事者I对自己完成a slap这一完整动作后所带来的结果是不确定的。

扩展是指人们根据已经建立的整合框架通过想象对整合进行详细的心理模拟和认知说明。运行整合除了按照日常模式对框架进行完善之外,人们还可以运用想象力从不同方向对场景细节进行加工,使得框架模式细节更加丰富。以下将针对完善的使因关系细节逐一加以想象。

首先,使因关系为一个完整的事件就可以改变施事者与受事者的性质状态。没有重复的必要性时,可以想象说话者只是简单地陈述施事者自主有意识地完成一个给予事件。所以,不管说话者是不是施事者,施事者的意愿性都不强不弱,构成了该结构的整合空间B1。

例26 Kids give it a shove, pushed it on the street.

例27 I get this sort of aching feeling in my nose, and I give it a rub.

例28 Tamar gave it a flick, which sent it swirling across the room.

以上三个例句中,虽然输入空间是两个事件空间,但由于具有同一个施事者,通过组合使得两个输入空间的对应成分在整合空间汇合,得到kids、I和Tamar自主有意识地施动shove、rub和flick这些行为。通过背景完善发现施事者只需要完成一个完整的shove、rub和flick就可以改变施事和受事的性质状态,所以在这里这一结构只是用来描述一个动作,它们本身体现施事者的意愿性强度不强也不弱。

如果使因关系为完成一个完整事件不能改变施事与受事的性质状态,可以想象,当说话者就是施事者时,施事者在明确的情况下,仍然自主有意识地施动一个动作的完成。体现了施事者的意愿性强度较弱,构成了整合空间B2。例如:

例29 “I’ve been asked to write about it and I said I’d give it a think.” My tone was defensive and I could feel the tenseness.

例30 Well yes, I suppose I could give it a try, but I don’t want to promise anything.

例31 ① Can you sort of give it a sweep?

② Sweep it.

例32 ① You can give it a try.

② Try it.

例33 ① Do give it a try.

② Try it.

例29和例30中,两个例子中说话者和施事者是同一个人,由语义defensive和don’t promise可以想象,施事者I在明确知道一个think和一个try不能达到预定效果的情况下,仍自主有意识地施动完成一个think和try的事件,表明了施事者的意愿性强度较弱。

例31①、例32①和例33①说话者和施事者不是同一个人。表达的是说话者对施事者的建议意见。说话者本可以通过例31②、例32②和例33②来表达语义内容,但是叙事者选择的是give it a(n)Vn结构。周妞认为人类交际过程中所使用的礼貌策略之中,会通过增加语言形式来传递对听话方的尊敬,以及尊重程度逐渐增加这样的信息[14]。我们可以想象为了表示尊敬,说话者往往尽量多给别人方便,尽量让自己多吃一点亏[15]。所以,说话者在表达时要体现施事者改变一个施事和受事的性质状态需要付出很多的努力,完成一个完整的事件不足以改变施事和受事的性质和状态,希望施事者能够至少自主有意识地施动一个完整事件的完成。这里表达了施事者的意愿性较弱。

当使因关系为完成一个完整事件是否能改变施事与受事的性质状态不明确时,想象在这种情景下,施事者仍自主有意识地选择完成一个完整事件,表明施事者的意愿性强度较强。构成了整合空间B3。

例34 I’d give it a pat if I had the strength, cos I really like dogs, but I just turn my head and look at it instead.

例35 “When I see the old truck you drive, I’ll give it a slap.” the little blond boy on my right said to his father.

例34中施事者对于完成这一个完整动作之后是否会改变施事者和狗之间的状态是不确定的,通过想象这一情景,施事者表示自己要是有力量,就愿意自主有意识施动一个完整的动作到狗的身上,说明这里的give it a pat体现了施事者的意愿性较强。同样,在例35中,施事者小男孩对于自己完成一个完整的slap之后是否可以改变自己和the old truck之间的性质状态是不确定的,想象他在这种情况下仍自主有意识地想施动一个完整的动作,体现了施事者小男孩的意愿性较强。

通过以上分析发现,英语give it a(n)Vn结构中give激活的给予行为事件空间及a(n)Vn激活的有界行为事件空间通过概念整合中的组合,完善和扩展三个过程得到概念整合空间为施事者的意愿范畴具有层级性的体现。如图1所示。

图1 give激活的给予行为事件空间与a(n) Vn激活的有界行为事件空间的概念整合

三、 结 语

本文分析发现英语非虚化动词结构V it和give it a(n)Vn结构中施事者意愿范畴表现为层级性是分别通过外部词素和内部词素两种不同的形式体现的。运用概念整合理论论证了英语give it a(n)Vn结构中施事者的意愿范畴具有层级性的体现是内部词素give激活的给予行为事件空间和aVn激活的有界行为事件空间两者语义特征概念整合的结果。运用概念整合理论能够更加系统,更加全面地解释施事者的意愿范畴,揭示该结构中施事者的意愿范畴在内部词素限制下的系统体现,丰富了give it a(n)Vn结构的语义内容,有利于读者或听者对语篇或话语进行更加全面深刻的认识。

参考文献:

[ 1 ] 陆国强. 现代英语词汇学[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1983:28.

[ 2 ] 张治菊. 用卫星地面站辅助外语视听说教学[J]. 沈阳大学学报, 1999(1):62-65.

[ 3 ] 张万禾. 意愿范畴与汉语被动句研究[D]. 上海: 上海师范大学, 2007:3.

[ 4 ] 张爱朴. 英语虚化动词结构研究[D]. 上海: 上海外国语大学, 2012:111-112.

[ 5 ] 王晓凌. 说带虚指“他”的双及物式[J]. 语言教学与研究, 2008(3):12-19.

[ 6 ] 岑麒祥. 论词义的性质及其与概念的关系[J]. 中国语文, 1961(5):8-10.

[ 7 ] QUIRK R,GREENBAUM S,LEECH G,et al. A comprehensive grammar of the English language[M]. London and New York: Longman, 1985:219.

[ 8 ] 范伟. 情态范畴的原型性特征及量级特征[J]. 对外汉语研究, 2012(1):171-181.

[ 9 ] 朱德熙. 与动词“给”相关的句法问题[J]. 方言, 1979(2):173-182.

[10] 黄昌静,邵志洪. 英汉双及物构式引申机制对比研究[J]. 外语教学, 2006,27(6):19-23.

[11] 郑银芳. 英语动词进行体的认知语言学诠释[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2008,34(4):179-182.

[12] 陈振宇,李于虎. 经历“过2”与可重复性[J]. 世界汉语教学, 2013(3):331-345.

[13] 宋文辉. 主观性与施事的意愿性强度[J]. 中国语文, 2005(6):508-513.

[14] 周妞. 数量象似性原则在言语交际过程中的礼貌策略中的体现[J]. 教育与教学研究, 2007,21(6):120-122.

[15] 何自然. 语用学与英语学习[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1997:111.