两个国外小学音乐欣赏课例

——兼谈关于改进欣赏教学方法的思考

音乐欣赏是中小学音乐课程中一个重要的学习领域,如何更加有效地进行欣赏教学,是大家普遍关注的一个课题。近年来欣赏教学的面貌有了很大改观,但依笔者所见,在欣赏教学方法上尚有一些需要研究,有待改进的问题。欣赏教学如何突出对音乐“本体”的体验,以及如何尽量多地采用自主探索的方法,这两点在日常教学中尚未找到答案,普遍欠缺,即使是一些获得赞誉或入选《案例》的课例也还有研究、改进的余地。下面介绍两个国外的小学欣赏课例,并对其中的教学方法做一些分析、比较,为我们的探讨提供参考。

这两个课例分别是:美国小学低年级曲式单元欣赏教学案例①;日本小学二年级欣赏公开课实录②。为了便于阅读,笔者在摘录时加入了一些谱例、插图、注释和评论性文字。

美国小学低年级曲式单元欣赏教学案例

比尔著的《体验音乐——美国音乐教育理念与教学案例》是一本美国小学音乐教师培训教材。本书内容是按小学学段阐述音乐课程的教学方法、概念和技能、音乐材料和课堂计划编写的,其学习领域包括:律动、表现(歌唱与器乐)、创作(作曲与探索音响)和欣赏(听音乐)。

小学低年级音乐欣赏包含四个单元:其一,乐器与音色;其二,曲式;其三,调性音乐与无调性音乐;其四,进行曲。该培训教材是以教学案例形式呈现的,案例中的单元、环节虽显示学习的内容、过程和方法,但不显示教学时间。笔者估计曲式单元的学习内容不会少于六到八个课时。

曲式单元的学习内容:(1)演唱《大船沉下啦》,进行律动游戏,体验一部曲式(A);(2)听埃尔加的《威风凛凛进行曲》,对照曲式图找出相应的图形,体验二部曲式(AB)的对比;(3)听斯特拉文斯基的《摇篮曲》,对照曲式图找出相应图形,体验三部曲式(ABA)的对比和重复;(4)听科普兰的《马戏音乐》,体验三部曲式(ABA),比较乐曲各段的音乐要素,如节奏型、速度、力度、曲调、音色的变化等。

学习过程和方法:唱一首歌、听三首乐曲,共计四个环节。

(一)唱歌,律动,体验一部曲式

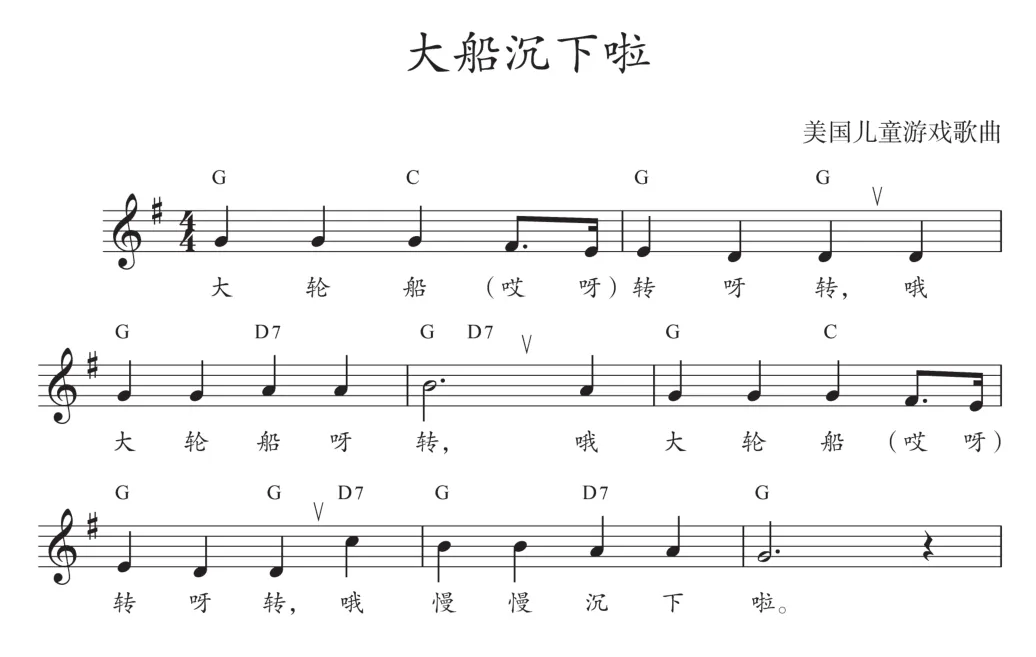

1.演唱歌曲《大船沉下啦》。让学生用听唱法学歌,边拍手边分句学唱,直到学会并能背唱。

2.做律动游戏。让学生手拉手围成一个圆圈,边唱歌边向一个方向行走,唱到每句旋律开头时,便改变行走方向。当唱到“慢慢沉下啦” 这句歌词时,在头上方拍手并做慢慢蹲下去的动作。学生学会后,改成里外三层圆圈,从里向外各圈轮流做上述游戏,不做动作的学生拍手唱歌,最后全体一起做蹲下去的动作。

这个唱歌律动环节是为后面的欣赏做准备,让学生通过唱歌感受律动、体验乐句和乐段,这是曲式学习的基础。

(二)听《威风凛凛进行曲》,体验二部曲式

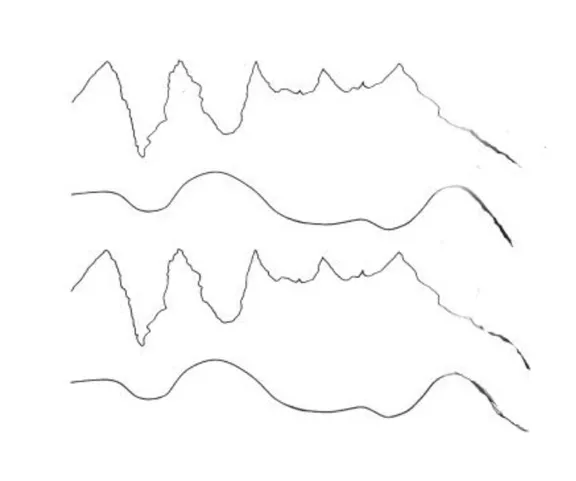

1.看“曲式示意图”。提示并讨论下面这三幅图:第一幅图,一只船与另外两幅图中的两只船、三只船的比较;第二幅图,两只船的对比;第三幅图,三只船的对比和重复。

2.聆听《威风凛凛进行曲》,听辨不同的乐段(这一个环节,教师可用乐段一词,但不讲解概念)。提示:先听第一乐段(A),听后教师提问:下面一个乐段与刚才听的一样吗?讨论后继续聆听第二乐段(B),要求:学生听到不同乐段时举手示意。讨论:该乐曲共有几个乐段?

3.对照曲式图比较两个乐段。引导:前面学过的歌和刚才听的乐曲,分别与上述哪一幅图相适合?重复聆听乐曲,讨论:乐曲的两段音乐是否相同,有哪些不同?反复聆听后做出判断。

4.用手势划乐曲旋律线。分别聆听乐曲的两个乐段,边听边用手的动作划出两个主题的旋律线图形。

这个环节采用听辨乐段、对照选择图片和用手势划旋律线的方法,通过反复聆听,感受、体验乐曲和二部曲式的构成,并未对乐曲做知识性讲解,各项活动均采用引导探索的方法。

下面所示乐曲知识和曲谱仅供教师参考:《威风凛凛进行曲》是一首被誉为“英国第二国歌”的著名进行曲。结构为重复的二部曲式,加一个结尾。A乐段,快速的二拍子,欢快、热烈,旋律线由颠簸起伏般的短音符构成;B乐段,慢速的二拍子,曲调悦耳、威严,旋律线由长音符构成。两个主题片段的曲谱如下:

(三)听《摇篮曲》,体验三部曲式

1.聆听《摇篮曲》,听辨乐段。提示:这首乐曲比较长,注意听辨乐曲共有几个乐段?要求学生听到不同乐段时举手示意。

2.聆听《摇篮曲》,比较三个乐段。提示:聆听时比较乐曲的三个乐段(ABA),讨论:三个乐段是否相同?反复聆听后比较:A、B两个乐段有哪些不同?

3.聆听《摇篮曲》,做身体动作。提示:用身体动作表现出两个乐段音乐的不同。边听边自由做动作,动作要和音乐的速度相适应,表现出A乐段的低沉、平静,B乐段的高扬、活跃;第三个乐段(A)的动作要与第一个乐段大体相同。

4.用图形表示曲式。讨论:对照曲式图,该乐曲与哪一幅图相适合?还可以在聆听和身体动作的基础上,让学生画一幅《摇篮曲》的曲式示意图。

这个环节同样采用引导、探索的方法,不做直接的知识性讲解。通过听辨、身体动作、画图形的方式,比较各乐段的旋律,认识、体验三部曲式。

乐曲知识:斯特拉文斯基的《摇篮曲》是典型的ABA三部曲式结构,轻盈、晃动,富有感染力。A乐段在连续伴奏音型的衬托下,曲调缓慢、平静;B乐段,伴奏音型很不明显,曲调明亮、活跃,与A乐段形成鲜明对比;再现段回到A乐段。

(四)听《马戏音乐》,听辨曲式、音乐表现要素,用动作表现自主想象

1.聆听乐曲(教师先不告诉学生曲名),听辨乐段。提示:乐曲有几个乐段?先听乐曲A、B两个乐段,注意两个乐段的对比,在乐段结尾处有一个特别强的音响,听到这个音响时请学生举手示意。讨论、确认“乐曲分为三个乐段”后,再听一遍乐曲。

2.聆听乐曲,想象情景。提示:注意乐曲音乐的变化,并让学生充分发挥想象:“听到这首乐曲时你想到什么样的情景?”学生自由发表想法。

3.为乐曲设计标题。学生谈自己设计的曲名,讨论并说明理由,必要时可再听一遍乐曲。最后公布乐曲曲名,说明这是作者根据影片《小红马》的配乐改编而成的,表现马戏表演的场景,并再次聆听乐曲。

4.聆听音乐,做动作表演。提示:聆听音乐自由做动作,要注意怎样用动作配合乐曲表现马戏表演的情景。如聆听A乐段时可以表现荡秋千、走钢丝、骑马等,聆听B乐段时可以表现小丑和猴子表演等。注意在表现句尾一处的特殊音响时,学生可以表现主持人出场。

5.最后,可以让学生画一幅以马戏表演为内容的三部曲式示意图。

这个环节通过反复聆听、讨论、为乐曲命名、用动作配合音乐以表现想象的情景等方式,来体验、探索音乐,巩固学生对曲式的认知。仅在讨论乐曲曲名之后对乐曲做简单的介绍,然后用自由动作进行创造性表现。

乐曲知识:《马戏音乐》系科普兰根据影片《小红马》的配乐改编而成,表现了马戏表演的场景。乐曲在每个乐段结尾处突然出现一个强有力的“柱式和弦”。乐曲为ABA三部曲式结构,A乐段为圆舞曲,主题是跳跃、奇特的上行曲调,开头是:

B乐段为极快的三拍子,不断变换曲调进行的方向,偶尔出现不协和的音响。

上述四个环节共欣赏了三首乐曲,每首乐曲的欣赏都紧紧围绕乐曲及其构成要素(主要是曲式)进行,采用变化多样、生动活泼的方式,让学生反复、充分地体验乐曲和音乐要素,引导学生想象音乐表现的情景。这里没有对乐曲进行过多的知识性讲解,也没有从乐曲标题出发的场景、道具的演示,凸显了对音乐本身的充分感受和体验。每个环节教师都采用了引导自主探索的方法,很少直接讲述、告知学生音乐内容。

日本二年级欣赏课“通过节奏动作体验曲式”公开课实录

这是高萩保治③在东京教育大学附属小学的一堂教学实验公开课,听课教师七人(本校三人,外校四人),学生四十名,在一般教室上课(座位排列为四行五排,每排两人),课后进行研讨。这是一堂小型公开课,也是一堂日常普通课。作为一位知名学者、教授,能为教学实验而承担该校一至四年级的音乐课教学,并在公开课后与教师们交流互动,令人钦佩。

该教学实验的课题是:欣赏课“通过节奏动作体验曲式”。单元教学目标:(1)按二拍子、三拍子做动作,用乐器进行即兴问答;(2)在动作中感受乐曲的分句、节奏、旋律特点;(3)通过乐曲欣赏辨别乐曲的曲式(ABA),给乐曲设计标题并想象场景,随音乐自由做动作。单元欣赏曲目:(1)《康康舞曲》(选自罗西尼的《古怪的店》,莱斯庇基编曲);(2)《马戏音乐》(选自科普兰的《红鬃小马组曲》)。

单元课时安排:分三个阶段,每个阶段两个课时,共计六个课时。

第一个阶段:按二拍子做动作,进行即兴节奏问答。欣赏《康康舞曲》,适应乐曲变化做动作。第二个阶段:进行即兴“节奏问答”和“曲调问答”(ABA)。适应乐曲速度、节拍和分句做动作,聆听《马戏音乐》并自由做动作。第三个阶段:结合欣赏环节为《马戏音乐》设计乐曲标题,并做戏剧性表演,适应乐曲的变化做动作。复习欣赏《康康舞曲》,配合乐曲做动作。比较《康康舞曲》与《马戏音乐》在曲式、速度、力度上的区别。将“节奏问答”分别插入学习过的歌曲中间,使其构成回旋曲形式(ABABA)。

这堂公开课是该单元第二个阶段的第一课时,是以欣赏为主的综合课。本课时分四个教学环节:第一个环节,合着钢琴曲的速度、节拍的变化和分句,自由做动作。第二个环节,复习学生喜欢的歌曲和口琴曲。第三个环节,用乐器进行即兴的“节奏问答”和“曲调问答”(ABA)。第四个环节,欣赏《马戏音乐》,一边想象乐曲的情景,一边自由做动作。

该单元共计需六个课时,欣赏两首乐曲,并将欣赏活动与律动、唱歌、器乐、创作有机地结合。这种单元安排,与前述美国小学低年级曲式单元欣赏教学案例一样,都是按照某种音乐要素选择乐曲、综合各学习领域。每首欣赏曲在多个课时里得到多样式的、反复地聆听体验,达成充分而有效的欣赏。这与“每课一曲,匆匆而过”的欣赏效果显然是不同的。

下面是这堂公开课实录的摘要:

教师:首先,请同学们听着琴声一起做动作。

学生离开座位,合着琴声(教师用四分音符即兴弹奏二拍子乐曲)走步,按音乐速度变换走步快慢,并在每句开头做“拍手并转身”的动作。

教师弹奏德国民歌《舞蹈》(三拍子),学生随三拍子音乐做脚踏拍、手打拍等动作。

教师弹奏回旋曲式(ABABA)乐曲,A乐段为二拍子,用柴科夫斯基《儿童组曲》中的《德国之歌》;B乐段为三拍子,仍用前曲。学生边听音乐边自由做动作,当听到拍子变换时一般都会变换相应的动作。

上述为第一个环节,听音乐做律动,体验音乐的速度和节拍的变化以及句子感,为下面的教学打下基础,对乐感的培养也有好处。

教师:下面我们一起来唱歌,谁来说一说你喜欢唱哪首歌?学生踊跃举手发言。教师:请从第一行C同学开始说吧。学生:《火车》。许多学生表示赞同。(全体演唱歌曲《火车》)

随后,教师继续请第二行、第三行、第四行的同学说出喜欢唱的歌曲,然后复习演唱。学生陆续演唱了《远路》《橡树果》《菊花》等四首歌曲。

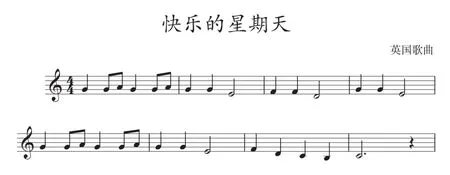

教师:下面请同学们用口琴演奏《快乐的星期天》。(全体复习演奏合奏曲)

上述为第二个环节,复习。学过的歌曲、乐曲需要经常复习才能熟练、巩固。由学生自选复习曲目,有利于发挥其积极主动性,比由教师指定好。

教师:下面在两次演奏乐曲《快乐的星期天》中间加入节奏乐器的即兴“节奏问答”,构成ABA曲式(“节奏问答”就是两人一组,人手一件小型打击乐器,每人即兴演奏四个小节,“一问一答”,前排奏完之后,后排两个同学接着做“节奏问答”)。学生纷纷要求做铃鼓的“节奏问答”!教师指定第一行的同学演奏乐曲,第二行的同学接着做“节奏问答”,接着第一行再次演奏乐曲。第三行、第四行的同学当“评判”,并指定一位学生演奏大鼓,与口琴演奏的“节奏问答”相配合以控制演奏速度。

教师:刚才第一行、第二行同学的演奏水平怎么样?大家发表意见。学生踊跃发言,如“K同学大鼓声音太大了”……

教师:我们不仅要指出不足,还要指出做得好的地方。学生继续评价发言,如“E同学的节奏掌握得特别好”……

教师:下面换行演奏乐曲和“节奏问答”,由第二行的同学演奏乐曲,第三行的同学做“节奏问答”,第一行、第四行的同学当“评判”。继续以前面的形式(ABA)演奏乐曲和“节奏问答”,并做评价讨论。

教师:下面在演奏乐曲中间加入即兴的“曲调问答”,构成ABA形式(“曲调问答”就是两个人一组,人手一件铁琴或低音木琴,每人即兴演奏四个小节,“一问一答”,前排奏完后排接着做)。这回第三行的同学演奏乐曲,第四行的同学做“曲调问答”,接着第三行的同学再次演奏乐曲。第一行、第二行的同学当“评判”,再指定一位学生演奏低音木琴,以控制合奏和“曲调问答”的速度。

教师:大家对刚才的演奏有什么意见?学生踊跃发表评价(略)。教师也参与讨论并提示:“一问一答”的前后连接非常重要。刚才同学的演奏有渐渐加快的现象,低音木琴要注意掌握速度,演奏时要注意一边聆听一边演奏。

教师:最后,再次换行演奏。第四行的同学演奏乐曲,第一行的同学即兴演奏,第二行、第三行的同学当“评判”。教师征求学生的意见,学生继续踊跃发言(略)。

上述是第三个环节,口琴合奏加入“节奏问答”和“曲调问答”,既进行了器乐和创作活动,又体验了ABA曲式,为欣赏做准备。各组轮换演奏和评价体现面向全体,而公平对待学生、鼓励学生相互评价是培养创造精神的好办法。

教师:下面欣赏音乐。听一听这段音乐是什么拍子?播放《马戏音乐》的A乐段(三拍子)。教师:有同学认为是二拍子吗?(没有举手)。有同学认为是三拍子吗?(全体举手)。大家都说对了。学生们高兴地举手欢呼。然后从头欣赏《马戏音乐》全曲。教师:乐曲的拍子前后是一样的吗?学生:不一样,当中有变化。教师:乐曲开始的乐段和最后一个乐段的拍子一样吗?学生:一样的。教师:这首乐曲可以分成几个乐段?学生:三个乐段。

教师:你听到这首乐曲时,想象到了什么场面?学生众说纷纭:好像马戏团的小丑跳舞……教师对学生发表的各种“想象场面”不做表态。

教师:我们再听一遍,注意乐曲三个乐段音乐的变化,并随着音乐的变化,根据你的想象自由地做动作。(学生边听边自由做动作)

教师:请第一行的同学到讲台前面来,边听边做动作,其他三行的同学当“评判”,发表意见。学生表演后,“评判”踊跃发表意见,教师也参与讨论,给予鼓励、肯定、指导。

再请第二组同学到讲台前面来做动作,其他三行的同学观看、评价。

教师:很遗憾,下课时间到了,还有两组同学来不及表演,下一堂课继续吧!下一堂课我们还要给这首乐曲设计一个合适的标题。

合着铃声,教师弹琴学生离开教室。

上述为第四个环节,听辨、比较乐曲前后三个部分的拍子和曲调,体验、认知ABA曲式,然后启发想象音乐表现的场景,引导学生合着音乐,边想象情景边自由做动作。再则,与前一个环节一样,各组轮换表演和评论,这是公平对待学生并培养其独立、创见的有效方法。

结 语

传统欣赏教学以“分析、讲解音乐”“老师讲,学生听”为主要方法,而现代欣赏教学则强调“体验音乐”“探索音乐”,这是两种不同的欣赏教学策略与思路。

注重体验音乐,就是采用生动、活泼、多样的,综合各学习领域的方式方法,引导学生感受、体验音乐本身及其构成要素,强调围绕音乐的“本体”进行欣赏教学。所谓音乐本体是指音乐本身,包括音响、曲谱及其构成要素。上述两个国外欣赏课例,紧紧围绕音乐本体,通过身体动作、对照图片、听辨比较、演唱演奏等综合性学习,划旋律线、为乐曲命名、想象场面自由做动作等活动,使学生充分地感受、体验音乐,其间几乎没有做知识性的讲解,如曲名、作者、背景、相关知识等。诚然,针对学生音乐水平适度地讲解相关音乐知识是必要的,有助于其感受、理解音乐,但它终究不是音乐本身,并不具有实际的音乐美感。因此,缺乏对音乐的感性体验,理性知识的讲解就没有多少意义,更谈不上培养学生的音乐兴趣,发展音乐能力,以及提高他们的音乐文化素养。笔者所见许多欣赏课,对于体验音乐的教学环节,或未做着重安排匆匆而过,或缺少多样性的综合活动,在缺乏充分体验的情况下,却对音乐作品引申开来的相关知识、作曲技术等方面做过多的讲解,音乐美感体验不足,知识讲解太多几乎是欣赏课的“通病”,难怪常有音乐课“本体失落”的评论。总之,欣赏教学务必以体验音乐为主,辅以适度讲解,避免主次颠倒。

标题音乐和描绘性音乐的欣赏同样应以体验音乐美感为主,着力于音乐本体的感受体验。标题、场景、情节仅是启发想象的媒介而不是音乐本身。上述两个课例的各项活动都是围绕音乐本体进行的,而不是围绕曲名的场景、情节的描绘进行展示。常见许多欣赏课从曲名出发,在情景、道具、课件上投入很大气力,导致学生的兴奋点不在音乐本身,而在于“非音乐”的热闹、华丽氛围上,以致对音乐本身并没有留下多少印象,似有些喧宾夺主之嫌。

音乐欣赏要尽量多用自主探索的教学方法,培养学生的创造能力和主动探索精神是当代教育的重要课题,而欣赏教学在发展思考力、想象力和创造力方面发挥着重要作用。传统的欣赏教学以讲解、传授为主,学生往往沿着教师的提示被动地聆听。直接告知、正面讲述是我们熟悉的惯用方式,启发式、讨论法虽有应用,但多限于谈话层面。上述两个课例中教师很少直接讲解,大多通过学生对音乐的比较、选择、讨论、评论进行,如对二部和三部曲式的辨认,合着音乐自由做动作,给乐曲设计标题等。假若在欣赏《马戏音乐》时,教师先告知“这是一首表现马戏表演的诙谐、风趣的乐曲”,这种“先入为主式”的聆听,与先聆听、后讨论“你想象到什么”并为乐曲命名相比较,两者的效果显然是不同的。

实际欣赏教学中怎样突出体验音乐和自主探索,还有许多具体做法需要进一步探讨,这里仅提出可供选择的策略与思路。沿着欣赏教学突出“体验音乐”“探索音乐”的方向,走出以“分析、讲解音乐”为主的传统欣赏教学的影响,实现真正有效的欣赏教学。

注 释

① [美]格雷珍·希尔尼穆斯·比尔著、杨力译《体验音乐——美国音乐教育理念与教学案例》,人民音乐出版社2009年版,第264—267页。

② [日]高萩保治著,缪力、缪裴言译《音乐欣赏教学法》,人民音乐出版社2016年版,第267—287页。

③ 高萩保治(1928—2016)曾任日本音乐教育研究会理事长,国际音乐教育学会(ISME)会长、第五任名誉会长,并历任小学、初中、高中音乐教师,东京学艺大学教授等。