副脾误诊为胃间质瘤1例

陈海霞,蒋 瑾,蒲珍珍

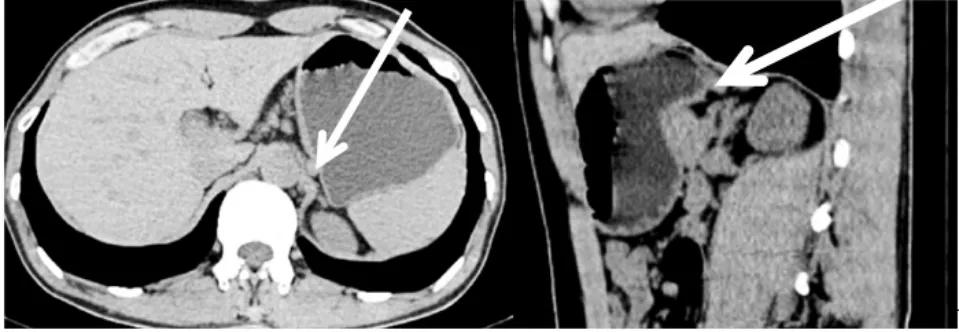

患者,男,43岁。因“两年前体检发现胃底部隆起物,直径约5 mm,近来剑突下胀痛10 d余”。既往有“慢性胃炎”病史,家族中无相同患者。查体:腹软,中上腹深压痛,无反射痛及肌紧张,肝脾肋下未扪及,移动性浊音阴性,肠鸣正常,生理反射存在,病理反射未引出。辅助检查:胃镜提示胃底黏膜下隆起;内镜超声检查提示胃黏膜隆起物,病变截面大小约 13.2 mm×7.5 mm;腹部 CT:胃底部见一结节影(图1),直径约9 mm,局限性向外突起,边界清楚,与胃底部宽基地相连,CT值约为40 HU,考虑间质瘤可能性大。实验室检查无特殊异常。于全麻下行胃底隆起全层切除术,术后病理诊断:“胃底黏膜下肿块”为异位脾组织(副脾)。

图1 胃底胃小弯侧见一小结节影,边界清楚,直径约9 mm

副脾是正常脾以外的孤立脾组织,与正常脾间无任何解剖、血管关系,副脾组织结构、生理功能与正常脾组织相同,因而可能发生正常脾的病变,如副脾扭转、梗死、破裂、肿瘤性病变(淋巴瘤、转移)等。异位脾组织80%位于脾门和16%位于胰腺尾部,极少部分位于大网膜、脾韧带、肠系膜、胃肠道。胃内异位脾组织相当罕见,它是由于胚胎第5周位于胃背系膜的脾原基融合失败所致。胃内副脾通常无临床症状,偶然被发现,术前易被误诊为胃肠道最常见的间质瘤。临床上应注意血液病需要切脾的患者,术前应进行有关影像学检查,以事先了解是否存在副脾及其部位和数目。术中应尽量寻找副脾并予以切除,如若遗漏或未切净,则副脾可能增生,使原发病症状复发。脾破裂、门静脉高压症和脾良性肿瘤切除时,应留心是否有副脾存在并予以保留,以保存部分脾功能。

副脾需要与异位脾种植、胃间质瘤、异位胰腺等鉴别诊断。胃镜、超声内镜、核素检查及影像学检查可用于鉴别胃内异位脾与胃内其他恶性肿瘤。99 mTc标记的热变性红细胞核素扫描对诊断异位脾组织有特异性,脾对99 mTc摄取率高,表现为放射性浓聚;影像学平扫多表现为单发、边界清楚的结节影(大部分大小范围为 1.5~3.0 cm),密度与正常脾相似,增强后呈均匀强化,在动脉期缺乏花斑样强化的特征,门脉期、延迟期与正常脾组织有相同强化程度。异位脾种植是由于外伤或其他原因行脾切除术后所引起的自体移植,系脾组织样结构、网状脾小梁结构明显减少;多有脾切除术后的病史,常为多发病灶。胃间质瘤是消化道最常见的原发性间叶源性肿瘤,是具有潜在恶性的肿瘤,CT上表现为软组织密度影,多呈圆形,良性者多<5 cm,密度均匀,与周围结构分界清楚,可向胃腔内外生长。该例报道的胃内异位脾组织影像的CT表现与胃间质瘤CT表现极为相似,患者术前被误诊为胃间质瘤。异位胰腺最常见于胃窦部,以大弯侧多见,广基或半球状隆起型病变,质地较硬,中央可见腺管开口的脐样凹陷,且多为单个,超声内镜有助于诊断。

胃内异位脾组织发生率低,影像学检查缺乏特异性,与胃内部分肿瘤的影像学表现相似;要求放射科医师对该病应有充分的认识,组织病理诊断仍是异位脾组织诊断的金标准。临床及影像诊断医师熟悉并掌握此病,术前做出正确的诊断,避免患者不必要的手术切除。

参考文献

[1] WANG W,LI W,SUN Y.Intra-gastric ectopic splenic tissue[J].J Gastro Intest Surg,2016,20(2):218-220.

[2]王珍,王洪,汤守元,等.腹盆腔内多发异位脾组织植入一例[J].中华普通外科杂志,2014,29(7):559.