新时代绿色城市群建设问题研究

张贡生

(兰州财经大学经济研究所,甘肃兰州 730020)

加快绿色城市群建设,不仅事关区域协调发展和人民群众对美好生活的追求,而且事关美丽中国建设和中国现代化的进程。正因为此,所以于2017年12月20日召开的中央经济工作会议明确提出:要“提高城市群质量,推进大中小城市网络化建设”[1]。然而,究竟何为绿色城市群?其政策依据和实践意义何在?在新时代又将如何加快绿色城市群建设步伐?诸如此类的问题,既需要理论的深化,更需要实践的大胆探索。为此,笔者谈谈个人的看法,希冀能够引起各方面的重视。

一、绿色城市群概念之内涵及形成逻辑

所谓绿色城市群,是指以生态环境承载力为出发点,以绿色产业和绿色产业链发展为内核,以立体综合交通体系建设为纽带,以一个或两个大城市、特大城市为核心,与周边大中小城市和小城镇形成功能分异和互补的密集的经济网络或城镇体系。

回顾历史,《中华人民共和国国民经济和社会发展第八个五年计划纲要》(简称《八五计划》)首次提出要“有计划地推进我国城市化进程”[2]。《九五计划》顺势而为,进一步提出要“逐步形成大中小城市和城镇规模适度,布局和结构合理的城镇体系”[3]。客观地讲,城镇体系建设是加快城市化进程的载体和内核。正因为此,所以进入新世纪之后,《十五计划》第一次提出要“实施城镇化战略”,走“大中小城市和小城镇协调发展①党的十六大报告、十七大报告和《十一五规划》至《十三五规划》纲要都提出促进或坚持“大中小城市和小城镇协调发展”。的多样化城镇化道路”[4]。随后,党的十六大提出:要促进“农村富余劳动力向非农产业和城镇转移”“走中国特色的城镇化道路”[5]。《十一五规划》根据时代的要求和中国现代化的需求,第一次提出“新城市群”建设,并将其作为“推进城镇化的主体形态”[6]。党的十七大在明确了前述要“走中国特色城镇化道路”的基础上,进一步提出要“以增强综合承载能力为重点,以特大城市为依托,形成辐射作用大的城市群”[7]。尽管此时从字面上看,仅仅增加了“综合承载能力”一词,但其实质性的意义就在于:今后城市群的建设必须以主体功能区建设为约束,以生态环境承载力为契入点,走资源节约型、环境友好型的道路,除此别无选择。《十二五规划》则提出:城市群建设要“以大城市为依托,中小城市为重点”,东部地区的重点在于打造更加具有“国际竞争力的城市群”,中西部地区的重点在于“培育壮大若干城市群”,逐步“构建以陆桥通道、沿长江通道为两条横轴,以沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴,以轴线上若干城市群为依托、其他城市化地区和城市为重要组成部分的城市化战略格局”[8]。党的十八大首先从总体思维的角度提出要“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”,进而提出要“科学规划城市群规模和布局”“有序推进农业转移人口市民化”[9]。2013年12月15-16日,习近平总书记在中央经济工作会议上创新性的提出:“要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路”[10]。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》在充分肯定了“两横三纵”的城市群空间布局之后,提出要“坚持一本规划一张蓝图持之以恒加以落实”[11]。2015年4月25日,中共中央、国务院在《关于加快推进生态文明建设的意见》中提出要“大力推进绿色城镇化”[12]。受前述各项战略规划思想影响,截至2017年3月底,国务院先后批复了长江中游城市群(2015年3月26日)、哈长城市群(2016年2月23日)、成渝城市群(2016年4月27日)、长江三角洲城市群(2016年6月1日)、中原城市群(2017年2月21日)、北部湾城市群(2017年1月20日)6个国家级城市群规划[13]。由此亦可见,中国的城市群规划已经覆盖东、中、西和东北四大板块,且呈现出要通过城市群的建设促进区域协调发展的新格局。《十三五规划》进一步提出要“坚持以人的城镇化为核心、城市群为主体形态、城市综合承载能力为支撑、体制机制创新为保障,加快新型城镇化步伐,……推进城乡发展一体化”,以“‘一带一路’建设、京津冀协同发展、长江经济带发展为引领”[14],优化提升东部地区、并加快培育中西部地区城市群。继而,党的十九大在阐述区域协调发展战略中首次提出要“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化”[15]。

综上所述,我们可以将中国绿色城市群理念的形成脉络概括为:一是与中国的渐进式改革相伴随,从走什么“道路”的角度讲,遵循了城市化—城镇化战略—中国特色城镇化—新型城镇化—绿色城镇化的演进逻辑。在此尤其值得一提的就是,道路是“纲”,城市、城镇和城市群是支点和“目”,纲举才能目张。二是从城市群内部构成和定位的角度讲,遵循了城镇体系②其实,早在《六五计划》(1982)中就提出“要有计划地建设卫星城镇”和编制“村镇规划”;《七五计划》则提出“应当以大城市为中心和交通要道为依托,形成规模不等、分布合理、各有特色的城市网络”。应当说这是城市群建设的萌芽。—大中小城市和小城镇协调发展—“推进城镇化的主体形态”,进而演化为“以城市群为主体构建……协调发展的城镇格局”。这也就是说,绿色城市群是外在形态,绿色产业为其内核。这是其一;其二,绿色城市群建设为正在进行和未来时,是实现大力发展绿色城镇化、走中国特色新型城镇化道路和“两横三纵”空间布局的网络节点,或曰主体形态。其中,绿色城(镇)市又是绿色城市群建设的微观主体和具体抓手;其三,绿色城市群建设是实现“以人为本”和区域协调发展的路径选择;其四,绿色城市群建设更是实现大中小城市和小城镇协调发展,以及城乡融合发展的出发点和归宿。三是生态文明建设、城市综合承载力、绿色发展,当为绿色城市群建设的约束和前提。诚如习近平总书记所言“生态就是资源,生态就是生产力”[16]。

二、绿色城市群建设的政策依据

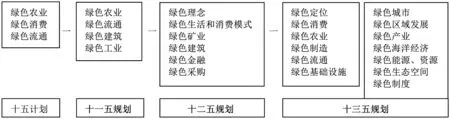

如图1所示,进入新世纪之后,中共中央、国务院先是在《十五计划》当中提出绿色消费和绿色流通[4]体系的建设问题。《十一五规划》又增加了绿色建筑和绿色工业[6]方面的内容。进而,《十二五规划》分别从绿色理念、绿色生活、消费模式、绿色矿业和绿色采购[8]等方面,提出要加快绿色经济发展的步伐。《十三五规划》进一步增加了绿色制造、绿色基础设施、绿色产业和绿色生态空间[14]等方面的内容。如果说,“发展是第一要务”,绿色是永续发展和人民对美好生活的追求的话,那么,绿色或绿色化当为“发展”的前提和约束,是“第一要务”中的第一要务。由此可见,作为承载中国经济发展和城镇化主体的城(镇)市以及在此基础上形成的城市群,理应以绿色发展为顶层设计,承载绿色产业发展,走以人为核心的绿色城镇化道路。

图1 《十五计划》至《十三五规划》关于绿色发展的要点

具体讲,其政策依据主要体现在以下几个方面:

1.《全国主体功能区规划》。关于主体功能区划分,最早来源于《十一五规划》。即:“根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,统筹考虑未来我国……城镇化格局,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区”[6]。此后,建设部于2007年公布了《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》(国发〔2007〕21号)。2011年6月初,《全国主体功能区规划》正式发布。究其实质,无论是哪一类主体功能区建设,最根本的就是要根据资源环境承载力和未来发展潜力,来确定工业化和城镇化的“度”,如在禁止开发区,绝对禁止各种类型工业项目的布局——即使是已经布局的工业项目,也必须逐步退出该区域,从而只能是依托自然生态环境发展特色产业和特色城镇。目前,全国列入禁止开发区的区域约1 443处,总面积达120万平方公里。客观地讲,该规划是实现“两横三纵”的绿色城市群空间布局的蓝本和纲领。

2.《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》。该规划由中共中央、国务院于2014年3月16日发布。其中提出:应“将生态文明理念全面融入城市发展”,构建绿色生产、生活方式和消费模式,“实施绿色建筑行动计划,完善绿色建筑标准及认证体系、扩大强制执行范围,加快既有建筑节能改造,大力发展绿色建材”“加强城市固体废弃物循环利用和无害化处置。合理划定生态保护红线,扩大城市生态空间”,在城镇化区域应合理建设绿色生态廊道,“促进城镇化和新农村建设协调推进”[11]。与此同时,该规划分别从绿色能源、建筑、交通、产业园区循环化发展、城市环境综合整治和绿色新生活六个方面阐述了加快建设绿色城市的重点内容。如果说,绿色产业发展属于经济增长点、绿色城镇建设属于经济增长极的话,那么,依托于绿色城(镇)市形成的绿色城市群则属于经济增长的面——由此担当起加快绿色城镇化建设的重任。

3.《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》。首先,中共中央、国务院在《关于加快推进生态文明建设的意见》当中首次提出要“协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”,明确优化开发和重点开发区域“禁止和限制发展的产业”“强化城镇化过程中的节能理念,大力发展绿色建筑和低碳、便捷的交通体系,推进绿色生态城区建设”,进而“发展绿色产业”,并在相关环节“大力发展循环经济”“大幅提高经济绿色化程度”“开发利用‘城市矿产’”“发展绿色矿业,加快推进绿色矿山建设”“树立底线思维,设定并严守资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线,将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内”[12]。其次,中共中央、国务院在《生态文明体制改革总体方案》中指出:发展必须是绿色、循环、低碳发展,人口规模、产业结构、增长速度均不应超过“当地水土资源承载能力和环境容量”“继续加强城市环境保护和工业污染防治,加大生态环境保护工作对农村地区的覆盖”。同时,应加快“建立统一的绿色产品体系。将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品,建立统一的绿色产品标准、认证、标识等体系”[17]。应当说,这两个重要文件为加快绿色城市群建设提供了方向和契入点。

4.《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》。该文件的核心就在于,一是倡导加快“推进绿色基础设施建设”的步伐;二是建议“推广绿色交通、绿色建筑、清洁能源等行业的节能环保标准和实践,……提升绿色化、低碳化建设和运营水平”;三是“推进绿色贸易发展,促进可持续生产和消费”“将环保要求融入自由贸易协定”“扩大绿色产品和服务的进出口”“推广中国绿色产品标准,减少绿色贸易壁垒。加强绿色供应链管理,推进绿色生产、绿色采购和绿色消费,加强绿色供应链国际合作与示范,带动产业链上下游采取节能环保措施”;四是加快推动绿色“一带一路”建设融入地方经济社会发展规划,“制定严格的环保制度,推动地方产业转型升级和经济绿色发展。重点加强黑龙江、内蒙古、吉林、新疆、云南、广西等边境地区环境监管和治理能力建设,推动江苏、广东、陕西、福建等‘一带一路’沿线省份提升绿色发展水平”[18]。由此可见,对于“一带一路”国内段沿线城市群而言,理应以此为顶层设计,加快绿色城(镇)市、都市圈和城市群建设的步伐。这不仅是实现新时代“两个一百年”建设目标的内在要求,而且更是中国实现和平崛起、加快人类命运共同体建设的客观使然。

5.党的十九大报告。众所周知,习近平总书记继往开来,在该报告中首次提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,……像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,……建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境”。进而,在“区域协调发展战略”中明确提出要“以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展”[15]。事隔两个月之后,他又在中央经济工作会议上进一步指出:要“提高城市群质量,……引导特色小镇健康发展”[1],并加快实施“水十条”和“土十条”,保护好生态环境。应当说,这一系列的新论断和新阐释,不仅是指导我国绿色城市群建设的总纲,而且更是指导中华民族实现“两个一百年”奋斗目标的行动指南。必须一以贯之的予以落实。

三、绿色城市群建设的路径选择

(一)建议出台绿色城市群规划指引或法律文本

如上所述,虽然目前经国务院批准的国家级城市群有6个,其它拟建的城市群有13个。但从实践操作方面看,并没有一个统一的绿色城市群规划指引或法律文本。这一缺失,不仅会影响到绿色城市群建设的步伐,而且更不利于绿色经济发展,进而可能制约了生态文明新时代建设的步伐。故此建议:由中华人民共和国国家发展和改革委员会及中华人民共和国生态环境部等部门牵头,相关部门参与,尽快制定绿色城市群发展规划纲要指引,待条件成熟时,形成规范的法律文本。具体内容主要包括:一是划定城市群、城(镇)市和乡村生态红线、黄线和绿线;二是制定绿色基础设施、绿色建筑材料和绿色建筑标准;三是制定绿色产业,以及绿色产业园认定标准,提出传统产业、传统园区绿色化改造标准和时间进程表;四是制定社区绿化和绿色化规划标准和时间进程表;五是制定绿色生产生活和消费标准;六是制定绿色能源发展标准;七是对于跨省区市的绿色城市群建设,可以考虑成立绿色城市群管委会,行政级别高于市级、低于省级,并由国务院加强监管;八是明确绿色城市群建设的监督主体和责任。争取做到绿色城市群建设有章可循、有法可依、违法必究。

(二)加快绿色产业发展

总体思路为:以新时代生态文明建设为顶层设计、绿色发展为理念,以循环发展、低碳发展、节能环保产业发展、绿色社区建设、特色小镇建设、休闲体验农业、都市农业、精明增长和紧凑发展为逻辑起点,促进城市群内部城(镇)市之间、城乡之间、城市群之间,形成符合生态环境自然修复的田园式的城乡一体化格局。具体讲,一是依托特殊的生态环境,加快建立绿色产业园区,并带动传统产业园区向绿色化方向转型。二是以绿色循环低碳社区、生态城区建设和绿色小镇为突破口,加快绿色城市群发展步伐。三是以现代高科技为手段,以建设资源节约型和环境友好型社会为理念,加快环保产业发展,比如:以科技为第一生产力,实现军民融合,防治由生产和生活引起的环境污染,进而以更加积极的态度,防止由建设和开发活动引起的环境破坏——具体包括:防止由大型水利工程、铁路、公路干线、大型港口码头、机场和大型工业项目等工程建设对环境造成的污染和破坏;以及农垦和围湖造田活动、海上油田、海岸带和沼泽地的开发、森林和矿产资源的开发对环境的破坏和影响;新工业园区、新城镇的建设等对环境的破坏、污染和影响。同时,建议采取经济的和法律的手段保护有特殊价值的自然环境——如:珍稀物种及其生活环境、特殊的自然发展史遗迹、地质现象、地貌景观等。四是应逐步完善建筑业的绿色规划和绿色设计,稳步推行绿色建筑认证体系,促进建筑业走绿色化的发展道路。五是以新能源和清洁能源为抓手,加快经济发展新旧动能转换。六是以废旧物资回收产业化为抓手,加快城(镇)市废旧物资——如:废旧汽车回收利用、废旧手机、电视、冰箱、音响、废旧包装箱、废旧衣物和外卖垃圾的分类回收利用。七是加快建立绿色产品认证体系,稳步实施绿色制造强国战略(重点是“实施绿色制造工程”和“构建绿色制造体系”)和绿色贸易发展战略,加快绿色城市群建设步伐。

(三)建立、健全与完善绿色基础设施

广义的绿色基础设施,不仅包括城(镇)市内部各种绿色交通基础设施的建设和交通工具的运用,城际之间、城乡之间以及城市群之间各种交通的无缝对接——尤其是要破除“最后一公里”障碍,实现水路、陆路、民航、铁路、公路等交通的对接;而且包括科技、教育、医疗卫生、文化、体育等社会性基础设施;同时,也包括绿道、湿地、雨水花园、森林、乡土植被等——这些要素组成一个相互联系、有机统一的网络系统,可为野生动物迁徙和生态过程提供起点和终点。不仅如此,而且该系统自身还可以自然地管理暴雨,减少洪水的危害,改善水质量,节约城市管理成本。甚至包括通信、水煤气等基础设施,以及楼宇之间高空绿色通道的建设等。总之,绿色基础设施建设乃城市群建设的血管或肠道,一旦出现问题,必将出现多米诺骨牌效应,危及整个经济和社会系统。因此建议:一是尽快制定覆盖全社会的绿色基础设施规划指引,引导城市群建设向绿色化方向发展;二是以绿色财政税收制度建设、绿色债券、绿色信贷体系、绿色资本市场建设和绿色金融发展为抓手,引导社会资本投资于绿色基础设施建设;三是尤其是应鼓励企业承担社会责任,加快绿色基础设施建设。

(四)促进大中小城市和小城镇协调发展

如上所述,绿色城市群是龙头或外在形态,支撑其形成与发展的则是其后的龙手和龙身——大中小城市和小城镇。纵观国内外城市群形成和发展的历史与现实,凡是各级各类城(镇)市功能分工比较明确、经济上互补性比较强的城市群,都是具有国际竞争力的城市群。反之,亦相反。因此建议:一是相关城市群主体与群内大中小城市和小城镇主体应深入实践,对各自的生态环境承载能力和发展潜力进行充分论证,在此基础上确定各自的功能定位、主导产业、绿色产业园区和低碳循环经济园区发展方向,最终形成以产业链条为纽带、功能各异的一体化联盟,彻底改变目前有规划无实践、竞争大于合作的僵局。二是以乡村振兴战略的实施为契机,绿色城市群建设为主体形态,田中有城、城在田中为目标,建立与健全城乡融合发展体制、机制,加快城市区域化和区域城市化的步伐,从而带动区域协调发展。三是以公共服务均等化和人民生活水平大体相当为出发点,逐步改善中小城市、小城镇及其覆盖的乡村在就业、养老保障、社会救助、医疗保险等方面的基本民生性服务;加快公共教育、公共卫生、公共文化、科学技术等公共事业性服务的全覆盖;补齐公共设施、生态维护、环境保护等公益基础性服务方面的不足;尽快完善社会治安、生产安全、消费安全、国防安全等公共安全性服务领域的功能。从而实现大中小城市和小城镇协调发展。

(五)加快农业转移人口市民化

如上所述,党的十六大、十八大和十九大报告以及相关规划均提及“农业转移人口市民化”,或者“以人为本”“以人为核心”等关键词。严格来讲,这既是改革的福祉之所在,更是中国特色城镇化的本质要求和逻辑体现。因此,加快绿色城市群建设,理应创新体制机制,促进农业转移人口市民化。从类型上讲,一是应彻底改变过去城镇化过程中要地不要人的做法,采取有效措施,加快失地农民市民化的进程。二是稳步实现农民工及其随迁家属市民化。切忌仅解决农民工市民化——而忽略随迁家属以及农村“三流人群”的市民化问题。因为这样的做法本身只会加重“农村病”的反复发作和滚雪球式的蔓延,进而使得城乡社会家庭裂变或更加不稳定。当前,最为关键的就是吸纳农业转移人口进社区,参与社区治理,进而与社区居民一样,享受包括子女教育、职业培训、养老保险、医疗保险、伤残保险等在内的一系列城市公共服务。尤其是应当吸纳农业转移人口进入各级各类工会、妇女联合会、党团组织等,让他(她)们有回到家的感觉。三是应当以“城乡融合发展”为契入点,城乡一体化为顶层设计,加快农民市民化[19]进程。

参考文献:

[1]2017年中央经济工作会议公报[EB/OL].(2016-12-16)[2017-03-30].http://www.wushan.gov.cn/yhx/zwgk/zfwj/webinfo/2017/03/1490690473869898.htm.

[2]中共中央国务院.中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要[EB/OL].[1991-04-09].http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=95673.

[3]中共中央国务院.“九五”计划和2010年远景目标纲要[EB/OL].(2000-02-27)[2014-08-13].http://www.360doc.com/content/14/0813/09/7114822_401462560.shtml.

[4]中共中央国务院.中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要[EB/OL].[2001-03-15].http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2001-03/19/content_5134505.htm.

[5]江泽民.全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2002-11-08)[2014-05-21].http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/65444/4429125.html.

[6]中共中央国务院.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要[EB/OL].[2006-03-17].http://politics.people.com.cn/GB/59496/4208571.html.

[7]胡锦涛.高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2007-10-15].http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/106155/106156/6430009.html.

[8]中共中央国务院.中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[EB/OL].[2011-03-16].http://www.gov.cn/zhuanti/2011-03/16/content_2623428.htm.

[9]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2012-11-08].http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64563/65371/4441902.html.

[10]2013年中央经济工作会议公报[EB/OL].[2013-10-24].http://www.360doc.com/content/13/1024/09/2814428_323683966.shtml.

[11]中共中央国务院.国家新型城镇化规划(2014-2020年)[Z].[2014-03-16].http://ghs.ndrc.gov.cn/zttp/xxczhjs/ghzc/201605/t20160505_800839.html.

[12]中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见[EB/OL].(2015-04-25)[2015-05-05].http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/05/content_2857363.htm.

[13]中华人民共和国国家发展和改革委员会.国务院批复长江中游城市群发展规划(国函〔2015〕62号)[EB/OL].[2015-03-26];国务院正式批复哈长城市群发展规划(国函〔2016〕43号)[EB/OL].[2016-02-23];成渝城市群发展规划(国函〔2016〕68号)[EB/OL].[2016-04-27];长江三角洲城市群发展规划(发改规划〔2016〕1060号)[EB/OL].[2016-06-01];中原城市群发展规划(国函〔2016〕210号))[EB/OL].[2017-02-21];北部湾城市群发展规划(国函〔2017〕6号)[EB/OL].[2017-01-20].http://sousuo.ndrc.gov.cn/s?siteCode=bm04000007.

[14]中共中央国务院.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL].[2016-03-17].http://www.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm.

[15]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京:党建读物出版社/学习出版社,2017:1-56.

[16]习近平.走生态优先绿色发展之路让中华民族母亲河永葆生机活力[EB/OL].[2016-01-07].http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/07/c_1117704361.htm.

[17]中共中央国务院.生态文明体制改革总体方案[EB/OL].[2015-09-21].http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm.

[18]中华人民共和国生态环境部.关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见[EB/OL].[2017-04-26].http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201705/t20170505_413602.htm.

[19]张贡生.农民工市民化:权利的缺失及其矫正[J].经济问题,2016(7):59-64.