我的祖父孟昭鸿

□ 孟庆泰

我的祖父孟昭鸿(1883-1947),字方陆,中年更字方儒,别署放庐,斋名宁远堂、静远堂、静修堂,山东诸城人。他是近代著名金石书法家、诗人,出生在书香门第。他的祖父名继垚(1800-1862),字学山,清道光庚子(1840)举人,曾任江苏震泽(今苏州市吴江区)知县,颇有政声,有《静远堂诗存》传世。他的父亲名广琛(1832-1890),字献廷。曾任户部行走、主事,援例为侍郎。亲殁,不乐仕进,归隐乡里,图书庋满架,坐卧其中。工诗善书画,搜罗名人墨迹甚多,有《双松书屋诗稿》传世。我祖父兄弟三人,他居末,性格敦厚谨慎,富正义感,不妄交游,毕生致力文史考古研究和书法篆刻。

孟昭鸿(1883-1947)

孟昭鸿收藏部分汉碑

孟昭鸿著作书影

诸城地近琅琊,秦琅琊台刻石为声名显赫之古碑,世传久佚。1921年,受县教育局委托,祖父等二三人前往琅琊查访。此时琅琊台早已土境荒毁、高台颓败,仅可见夯筑残迹。他们便在琅琊台下四处勘寻,逐石查检,终于在海滩上发现秦琅琊刻石的零星碎石。又经四下访听,乃知碑石有的被当地百姓搬回家,或垒猪圈,或砌院墙,他们便逐户登门搜寻,然后一点点仔细拼合,可仍有缺失。第二年,他们又去琅琊台,遍访周边庙宇村庄,终于将缺失碎石找齐,命工匠黏合,竟成完璧。此刻石即秦二世元年(前209)胡亥东行郡县时,于琅琊台所立,史称“琅琊刻石”。碑文如下:

皇帝曰:“金石刻,尽始皇帝所为也。今袭号,而金石刻辞不称始皇帝,其于久远也。如后嗣为之者,不称成功盛德。”丞相臣斯、臣去疾、御史大夫德昧死言:“臣请具刻诏书刻石,因明白矣。臣昧死请。”制曰:“可”。

琅琊刻石修复完成后,孟昭鸿等遂将其运回诸城,置于超然台东南三十余米处的教育局办公室东壁闲屋内保存,直至1937年底。孟昭鸿以教育局长口吻拟写了一篇跋语,记述此事,又亲笔用隶书书写,命工匠另刻一石黏于原石之旁。跋语如下:

吾邑琅琊台秦刻石残蚀破碎,或传倾落海中。中华民国十年,景祥承乏邑中教务,迭奉省令保存古迹,遂属县视学王君培祜亲往琅琊台从事搜寻,见零星断石弃置荆棘中。地处海滨,保护匪易,恐日久沦没,乃亟运城中。详绎其文,尚多残缺。翌年春,王君复往访诸道院及台下居人,又得数石。综校前后所获,竟成完璧。爰命工黏合,嵌置教育局古物保存所中。二千余年古物,由破裂而完成,非有鬼神呵护,曷以致此。因详书颠末以志欣幸。中华民国十五年五月,诸城教育局长王景祥识,孟昭鸿书。

孟昭鸿系寻找刻石主导,但为表谦逊,跋语只记叙同道,而未提及自己。此秦碑现藏于中国国家博物馆。

与孟昭鸿以教育局长口吻所撰跋语相印证,孟昭鸿在他的《放庐笔记》中写道:

吾邑琅琊台秦碑距城辽远,久传已堕海中,故拓本稀如星凤。中华民国十年,王君孝甫(景祥)长教育局,迭奉省政府令,保存古迹。嘱县视学王君景羊(培祜)往访,见已残破,其碎石有在台下庙中者,遂辇之入城。计石已成十余片,爰命工黏合,竟成完璧,置于教育局中。余与王君秀南(熙麟)亲与其役。碑中“成功盛德”之“德”字,拓本久已漫漶,余细审之,乃为苔花侵蚀,以指剔之,字画显然,曷胜愉快。丁丑事变,县署又毁。当局者因拆砖建置营房,移此碑于北城墙下天齐庙中。呜呼,先秦碑碣仅此片石,世变沧桑,保存匪易,为之三叹!

与跋文稍有不同,以谦逊的笔调略提他自己在发现琅琊刻石过程中“亲与其役”的实绩和愉悦的心境。

祖父书法耽乐汉隶,藏拓甚富,曾自治长印“诸城孟氏宁远堂所藏汉碑百种之一”以钤所藏。喜法《张迁》而参以《华山》《礼器》《史晨》等碑笔意,谨严古茂,卓然名家。治印胎息秦汉,又博采高南阜、丁敬身、邓石如、杨龙石、吴昌硕诸先贤意趣,用广途辙,朴茂凝重,老健雄深,有《放庐印存》《放庐藏印》传世,又曾搜集高凤翰所治印百余方成《南阜印谱》一卷。为嘉惠后学,1925年纂集成《印字类纂》十二卷。越二年,另成《汉印分韵三集》一书。这两部书均于1932年由上海西泠印社刊行,为古文字学家容庚,书画篆刻家潘天寿、邓散木所称赏。多本启蒙篆刻的书都把它列为最佳工具书。1979年,上海古籍出版社又将《汉印分韵》正集、续集、三集重新编排成《汉印分韵合编》再版,至今仍为治印者必备之工具书。他的老师郭金范先生为《汉印文字类纂》作序是这样说他的:

孟昭鸿《放庐笔记》

秦《琅琊刻石》原拓

孟生方陆天姿超逸,博学多能,而尤癖于镌篆。自其少时即寝馈于斯,数十年乐之而不厌。……每叹集字诸书不赅不遍。因仿梅氏《字类》,发凡起例,画分部居,另为《印字类纂》一书,剖析毫芒,抉择疑似,去取精审,诠释详明。印非目睹,概从割爱,较之前人增字万馀,且留其有馀,以待随时之赓续。然则是编之出,虽不敢谓遂集大成,要亦可称后来居上,其必传世行远无疑也。

祖父还是一位藏书家,他有一首说及藏书的诗,是辛亥革命后避难归家所作:“牙签十万富收藏,一邑人推静远堂。三世校雠多善本,只今零落旧缥缃。”从诗中可得知辛亥革命前家中藏书“几为一邑之冠”,从我高祖到我祖父三代进行过书籍的校雠。听我父辈说过,我的高祖宦游江南,那时江浙一带盛行私家藏书,诸如昆山徐氏之传是楼、常熟钱氏之述古堂、嘉兴项氏之天籁阁、朱氏之曝书亭、杭州赵氏之小山堂、宁波范氏之天一阁等皆其著名者。说不清是哪个藏书家败落了,要出售所藏,我的高祖与其同僚便买了下来。据说他解组归家带回的全是书籍。那时代的藏书绝非今天的洋装书,最低也应是明版吧。据研究者说,他的藏书仅次于聊城海源阁。然他生不逢时,遭遇的第一次兵燹就是辛亥革命,因他参加了县里的革命独立,并被选举为议员,清兵破城后他出逃避难,家中驻了兵,所藏书籍被焚烧用以熏蚊。乱定收拾,损失大半。后经军阀混战、日寇入侵,我祖父弃家避难青岛,即“倾其所有于飞烟荡烬之中”了。

祖父还是一位诗人。他的朋友评论他的诗“律切精深,词旨安雅,不艰涩以立异,不涂泽以为工”,“抚时感事,虑远思深,……尤得风骚之遗意焉”。我祖父一生饱经沧桑,亲历过辛亥革命、丙辰独立、北洋军阀混战、抗日战争和解放战争等重大历史事件,尝尽了战争的辛酸与苦难,他却始终满怀忧国忧民的赤子之心,强烈的爱国思想流露在他的诗文中。他的青年时代正是清王朝临近灭亡的时候,内则政治腐败,统治者丧权辱国,官僚醉生梦死,贿赂公行,人民饱受压榨涂炭,无以为生;外则强邻环伺,国家经济命脉多为帝国主义者所控制。面对这一现实,在他的《杂感》诗中表达了极端的痛恨。如“国政纷纭乱等麻,不堪涕泪望京华。专横内监惟行贿,斥逐言官为触邪”、“强邻环伺虎狼如,要害多成胡贾居。境土真同俎上肉,居人已似釜中鱼”。那时他一度到北京,亲眼看到首都的情形,写有《题酒家壁》一首,诗曰:“举目山河异,无聊作远游。前途尽荆棘,何处遣牢愁?世事分内事,心忧天下忧。佯狂燕市酒,歌哭古神州。”他是一个正直清高的读书人,绝不与权贵们同流合污,也绝不巴结贿赂他们。离开北京时,他有诗句“京华漫灭怀中刺,大笑出门归去来”,显现了他在乱世中的高尚情怀。后来在回忆起这段经历时,他仍然十分骄傲,写道:“颇足自豪惟一事,曾无名刺到公卿。”“五四运动”时,县城学生开会演讲,高小学生王伯年啮指血书“宁死不当亡国奴”七字。激于学生的爱国热情,他赋诗赞曰:“望断桑榆泪眼枯,血书七字胜兵符。中华自有真男子,宁死不当亡国奴!”北洋军阀混战时,直奉战争、江浙战争等接连不断,忽友忽敌反复无常,争城夺地此去彼来,而人民就在这水深火热中苟延残喘。也就在这一时期,帝国主义者加强了侵略活动,发生了五卅惨案、沙基惨案等一系列枪杀工人、学生、市民的大流血事件。我祖父有一首诗作了如实描写,抒发了他对军阀的憎恨,诗题《偶成》,诗曰:“同泽同袍互战争,年来谁败与谁成?敦盘几日方修好,兵甲今朝又背盟。不惜国家拚一掷,多残民命问何名?纷纷外辱群相逼,翻见将军意气平。”

1930年春,诸城被围,祖父在城中写了《庚午围城纪事诗》八十首。这些纪事诗虽然称赞了城内秩序的安谧、官兵的从容不迫,但对这场战争的实质却有正确的认识,如第二首他即写道:“燃萁煮豆果何名?爱国不如爱一城。东北风云视无睹,将军勇是阋墙争。”对阵亡兵士,认为他们“为国为民总模糊”,直至被围的高建白军撤退,他仍然认为:“纵使此行能振旅,一军到底未分明。”这种爱国思想在他的日记及其他文章中也有所流露,如袁世凯假借民意称皇帝改元“洪宪”时,他在日记中不敢直书反对,但不表示出来又如鲠在喉,于是在《中华帝国洪宪元年》标题下加了小注曰:“大总统袁世凯帝制改元,通告全国以洪宪纪元,无力小民不敢不书,裂眦记之,已可怜也!”又如诸城在日寇统治期间,祖父率全家避乱流亡在外,生活极不安定,写了《避乱纪略》一文,记述了这段过程,在最后记出写作时间却有这样一句话:“时骄阳方盛,旱苗望雨甚殷。”虽然寥寥十一个字,却反映了当时日寇侵略中国的残暴、中国人民渴望抗战胜利的迫切心情,这也正是他自己思想感情的流露。

祖父十分关心乡里发生的重大历史事件,除了直接参加外,即便是亲闻目睹也都如实完整地记录下来,为文既无浮词,持论亦不抱成见,以留给将来修志者作参考。这从他所著《诸城辛亥、丙辰独立始末记》《诸城庚午围城日记》《诸城庚午围城纪事诗》都可看到。早在诸城辛亥独立时,他曾参加过这一义举,与其他29人被选为临时议会议员,这一行动本身就说明了他的爱国之心。从《诸城辛亥、丙辰独立始末记》中可以看出他把当时的各种组织、人物活动、事件变化,以及上督军省长的呈文都有意留存记录于内,经过搜集、详核、编写,费了一番心血。1936年,诸城曾增修县志,祖父被聘为协修。为了留存乡里史实,他很高兴地担任了这一工作。不幸的是完稿后还没印行,“七七事变”陡起,底稿被焚毁,诸城民国志缺失,许多人物与事件无从查考。我祖父每谈及此事,总是不胜惋惜。《诸城庚午围城日记》《诸城庚午围城纪事诗》是他身处围城之中、炮火之下,在生死不测的情况下写出来的,给现在研究这场战争的人提供了第一手资料。《避乱纪略》则记录了日寇侵华、家庭颠沛流离的情形。

孟昭鸿 方儒藏瓦

孟昭鸿 孟昭鸿印

孟昭鸿 渺沧长寿

孟昭鸿 诸城孟氏宁远堂所藏汉碑百种之一

孟昭鸿 方陆

孟昭鸿 铁渔长寿

祖父还十分重视家乡的文化教育。早在清末,祖父兄弟二人就创办了私立敬业国民小学,虽然他没有受过学校教育,但他对一些新学识却极力接受。1922年,他在济南时,正值中华教育改进社在山东省议会开年会,他冒着酷暑多次前往听蔡元培、陶行知、梁启超、黄炎培、胡適、张默君等国内名流学者关于教育和教学的讲演。一方面他是为了自己能学习一些新思想、新知识,另一方面也与他想回乡办好学校,启蒙乡里子弟,传播新思想、新知识分不开。这所学校直至“七七事变”始停办。

祖父与青岛也有很深的情缘。1910年,他游北京归,由天津乘船至青岛,小住数日。这是他第一次到青岛,此后就往来不断,并留下了大量的诗歌。如1922年所作的《登观海台感赋》长诗,就详尽地描述了殖民统治下的青岛,这时正是华府会议后办理交还时期,日本经济势力仍统治着这里,到处是日本侨民,盛气凌人的情况未减,他在诗中云:“……忆昔荒岛初开辟,练习战舰飞艨艟。俯视故址巍然在,伤心凭吊思丰功。胡来碧眼黄髪种,觊觎借口兴兵戎。边防要区拱手让,反客作主心为恫……橐橐满街喧木屐,春风惨淡樱花红。”好像这不是中国的领土,而当时适有一艘旧军舰“楚同”号停泊在前海,这是青岛自租借给德国后中国军舰第一次来停泊。他见到中国自己的军舰之后则是另一种感情,有诗句:“军舰国旗飘五色,开颜一笑看楚同。”又如1930年居青岛过春节所作的《除夕感赋》五律:“浩劫烽烟外,无聊寄此生。浮萍羁旅感,爆竹故乡声。旧岁忽焉改,妖氛何日清?微闻天下定,犹是未休兵。”这些诗句表达了他对青岛这座城市的热爱、对战乱的痛恨和对安定生活的向往。

“七七事变”后,祖父携全家二十多口人避乱山乡,颠沛流离四百馀日。他有一首题为《乱离》的五律诗记载了当时的情况:“到处扰亲友,避兵伤乱离。全家廿馀口,一月九回移。乞米荒山道,迷途暮雨时。宵来梦乡国,残破不胜悲。”回城后,因怕日寇有“强行征聘之举”,遂又携全家迁居青岛。他这次来青岛直至去世,就再也未得回归故乡了。日寇投降后,他也曾一度心情舒朗,觉得战乱终于过去,和平安定的生活到来了。这年重阳节他与文友们登高抒情,有“无恙河山供眼底,风光不似去年时”、“一样重阳今异昔,登高痛饮即黄龙”的诗句。然而随着内战的开始,他的生活日趋艰难,最后竟因小病于1947年3月31日去世。这一天我父亲的日记这样记着:

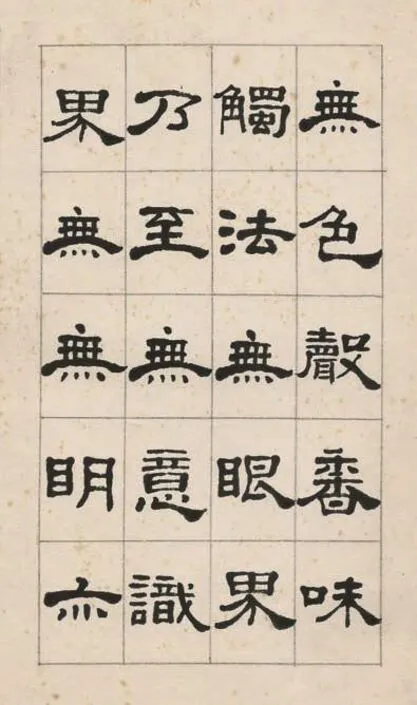

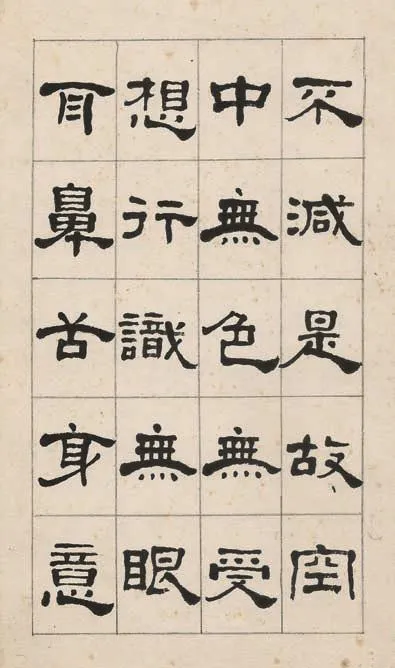

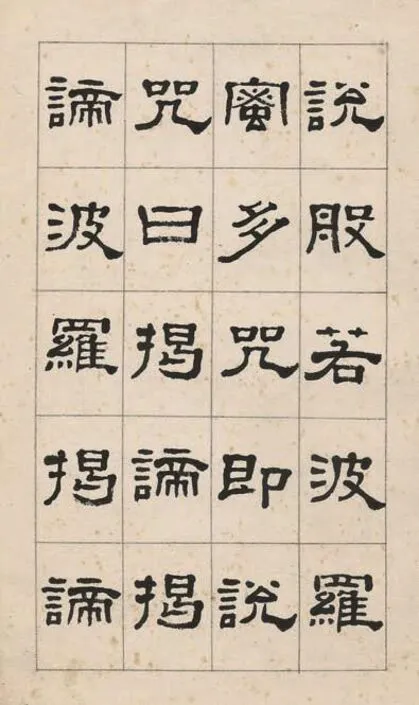

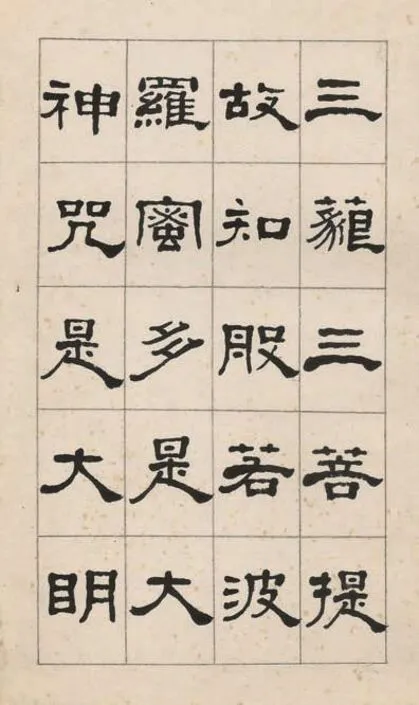

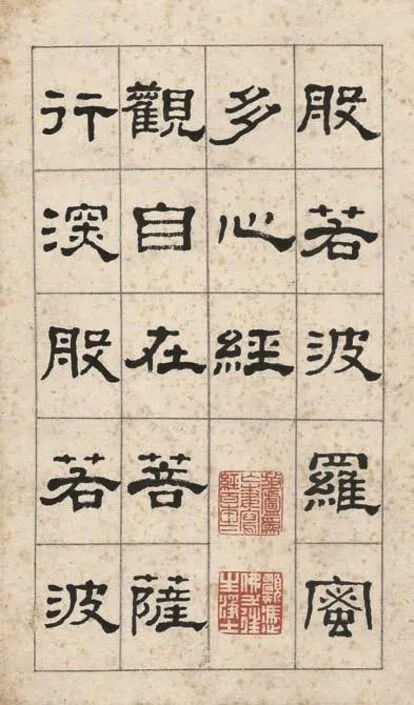

孟昭鸿 般若波罗蜜多心经 20.8×12.3cm×14 纸本 1941年

款识:辛巳十月初六日,孟昭鸿敬录。

钤印:孟昭鸿印(朱) 时年五十有九(朱) 放庐为亡妻写经百本之一(朱) 愿凭佛力往生净土(白)

父亲体格素极健康,年来避地岛上,居处高山,而每日往返数次不以为苦,前年曾书楹联一副张诸壁上曰“自爱安闲忘寂寞,天将强健报清贫”,盖写实语也。缘自母亲去世,家庭多故,故乡经济断绝,吾兄弟各自为生,而父亲及三妹用度及房电诸费皆自行筹措。呜呼!父亲生于饱暖之家庭,家事素所不悉,不期垂暮之年而琐琐于米盐之事,人子事亲之道未尽反足以累之。不然以强健之体格、旷达之性情,绝不能以小疾突弃人世也。终天抱恨尚复何言哉!

祖父是在我出生的前一年去世的,我没见过他。对于他的了解是在他的著作里,或是在他文友的悼诗和回忆文章里。可能是受父亲影响,我从小喜好篆刻,用的查字工具书就是他编著的《汉印文字类纂》和《汉印分韵三集》。他的《放庐诗集》是自己从“全录本”中选定的,大约选了三百余首,都是他自己满意的作品。那个“全录本”是作一首录一首的,在“文革”时破“四旧”烧掉了。为保护《放庐诗集》原件不损坏,我手抄了一本,放在案头便于翻阅。估计还有其他的本子,已经无从查寻了。

责任编辑:陈春晓

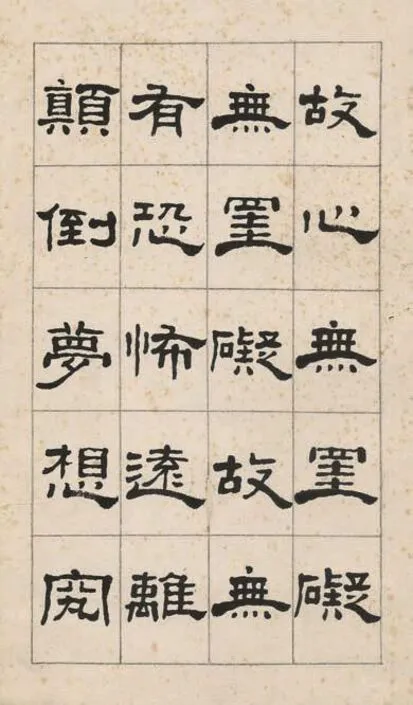

孟昭鸿 临汉《郭有道碑》 120×31cm×4 纸本 1923年

款识:希圣仁兄大人法鉴。孟昭鸿。

钤印:孟昭鸿印(朱) 放庐长寿(朱)

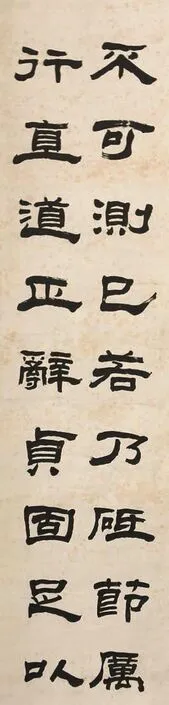

孟昭鸿 格言 68×130cm 纸本 诸城博物馆藏

释文:为人不可有傲态,然不可无傲骨。有傲骨则凡事不卑污苟贱,人品斯正。方陆。

钤印:孟昭鸿印(朱) 方儒(白)

孟昭鸿 扫地开笼七言联 134×27cm×2 纸本

释文:扫地焚香盘膝坐;开笼放鹤举头看。方儒孟昭鸿。

钤印:孟昭鸿印(朱) 方儒(白)