傅山与清初遗民书法

□ 刘正成

在康熙朝书风转向之前,傅山是晚明书法新潮流的殿军,他不与清朝统治者合作的独立自由的士人精神、“宁丑毋媚”的艺术精神,及其传奇性的经历故事,成为继王铎之后书坛的精神领袖。

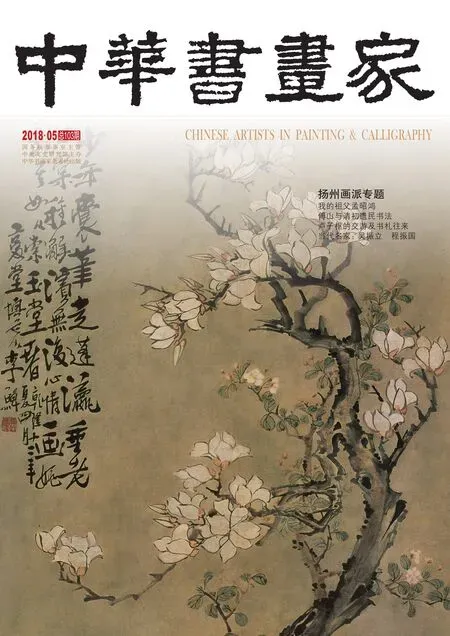

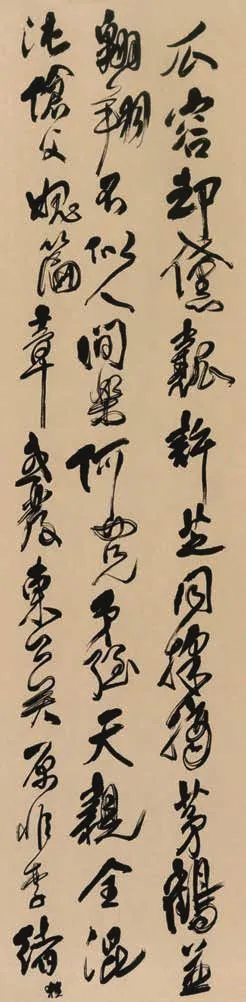

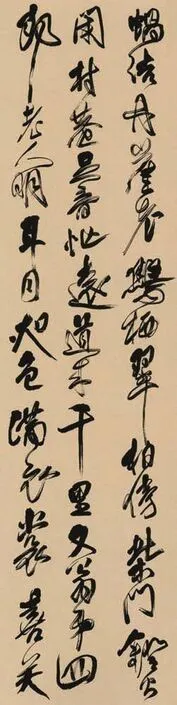

[清]傅山 祝王锡予六十寿诗屏 200×51.5cm×12 绫本 山西省博物院藏

一、傅山艺术精神是近古书法变革的旗帜

傅山生于明万历三十五年(1607),卒于清康熙二十三年(1684),山西太原人。明亡时他38岁,去世时78岁,他在清朝经历了40年漫长的遗民生涯,其创作的书法风格不仅是清初书法的华彩篇章,而且引领和塑造了近古书法的变革潮流。

讨论一个生于政治和民族冲突剧变时代的艺术家的艺术时,其创作主体的社会政治立场与道德价值观成了艺术史研究的核心话题。晋唐以来书法史所塑造的经典可以为证:《兰亭序》是王羲之不甘于与腐败政治同流合污的人格体现;《祭侄稿》是颜真卿祭奠维护国家和民族利益的牺牲者;《寒食帖》是苏东坡不屈服于黑暗政治的理想光芒的映射。林鹏《傅山书法评传》中说:“明末是一个乱世,书法上出现了张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎等名家,这种情况不能不影响傅山。表现在傅山字里,也有一种怪味。”这里所说的“乱世”,除了农民战争与满清入侵中原外,其实也是指思想上的大变革,所谓的“怪味”是人的个性在艺术中的张扬。徐渭与晚明六家的艺术创造正好在挂轴作品兴起后得到一个极为合适的外部条件,而内部条件即是同时代士人普遍接受了王阳明追求变革的“致良知”的新儒学思想。傅山这种从人到艺术的“怪味”,恰恰是明清巨变之际人的主体精神到道德价值观的凸现。

王阳明“致良知”的思想确实深入明末士人心中,但是如王铎、钱谦益、吴伟业这样的高层主流士人却不能彻底地身体力行,在生死荣辱的关键时刻,却要折节于一个实行更加野蛮低级的政治制度的异族统治者,这就是明末清初以王艮为首的泰州学派兴盛的原因,按余英时的说法,“觉民行道”①,唤醒社会大众的“良知”是“士商互动”所促成的社会良性发展的要务。傅山、顾炎武、严若璩、黄宗羲这些非主流的敢于身体力行而赴难的基层士人,他们的社会地位决定了他们的文化与学术思想中不包含钱谦益、王铎这样主流士人为统治者代言的正统价值观,反而成了这个时代思想界的领袖和引领者。

清军占据中原“留发不留头”,各地起义反抗者前赴后继。顺治六年(1649),山西大同交山义军于繁峙山与多尔衮大战,伤亡数在十万以上,可见反抗规模之大②。交山义军直到康熙十年(1671)才被清军镇压下去,其间,傅山不仅同情义军,而且和顾炎武等人一样,亲自深入义军中参与活动。顺治八年(1651)所书《汾二子传小楷册》③即为祭奠他的同学、在交山与清军大战而牺牲的薛宗周、王如金而作,以颜楷颜行间作,并抄写多份寄与亲友,愤疾痛悼之情溢于书外,令人不由想起颜真卿《祭侄稿》。这种闪烁时代悲剧光辉及其人格魅力的作品,又绝非王铎、钱谦益、龚鼎孳辈在笙歌酒色之中发泄自怜之作可比。其后二年以怀恋故国的“朱衣道人”之名,又以小字颜楷作《李御史传小楷册》,为保卫汾阳抵抗李自成战乱而死的李振声而作,避开所谓“农民起义”还是战乱的历史价值观差异不论,这部巨作也是痛诉时代悲剧并具有艺术与文献双重价值的珍品。傅山学书即从赵孟頫开始,后来他弃赵学颜并一再强烈贬斥赵孟頫的“奴气”,力主颜真卿的刚正,也是饱含着一种儒家“纲常”的政治激情的,所以他在《作字示儿孙》中愤疾地呼吁:“作字先作人,人奇字自古。纲常叛周孔,笔墨不可补。”④

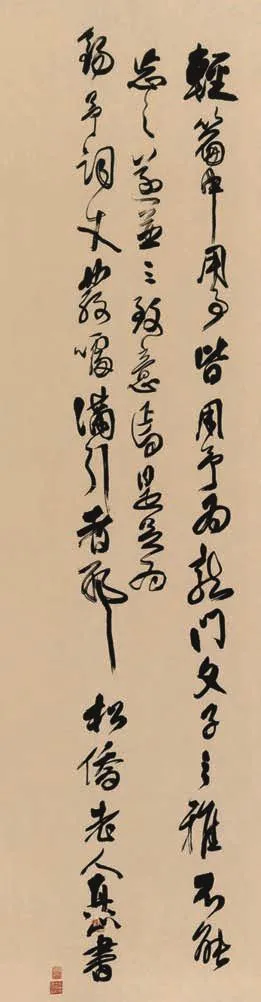

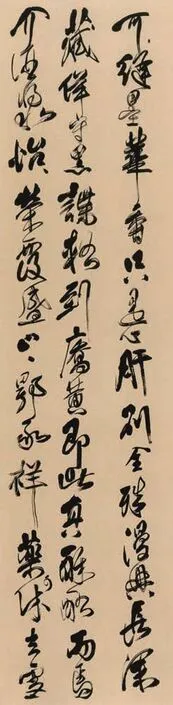

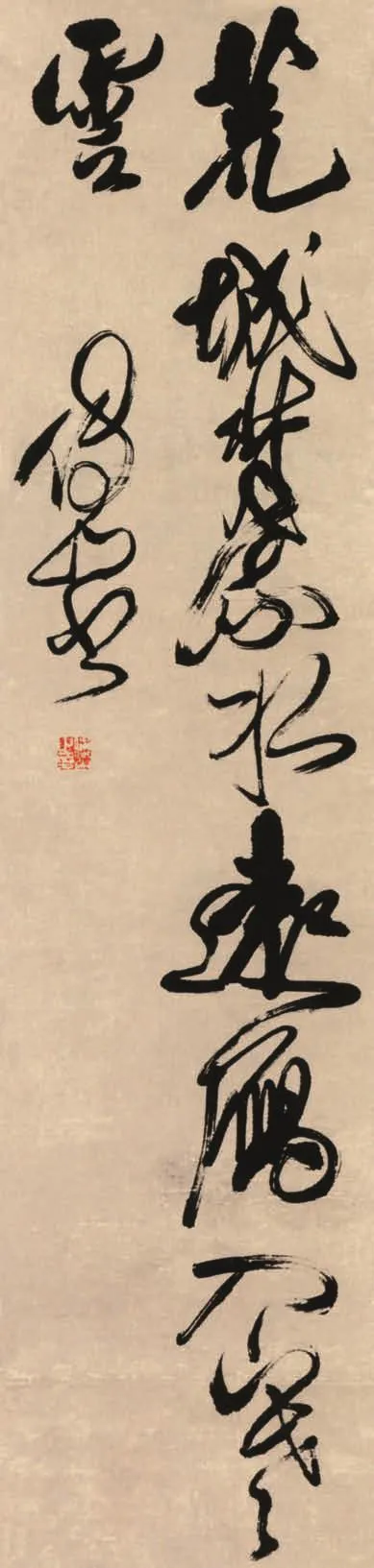

[清]傅山 七绝诗 202×52.4cm 纸本辽宁省博物馆藏

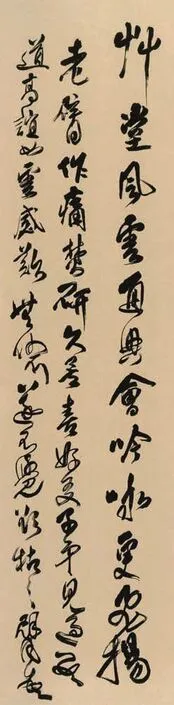

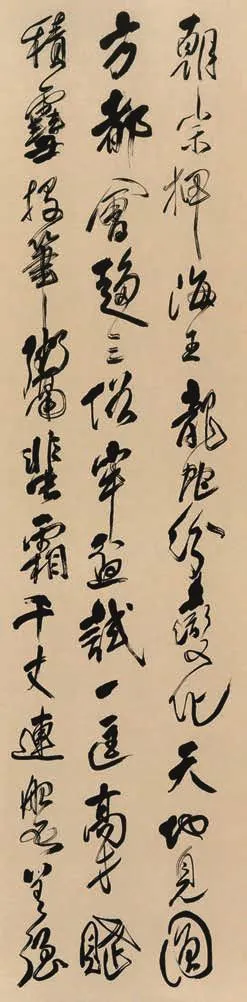

[清]傅山 五言诗句 278×66cm 纸本南京博物院藏

交山起义失败后,傅山曾南下追寻南明王朝,以图反清复明,后被人举报而入狱。他抱着必死的信念,在狱中“抗词不屈,绝粒数日,几死”⑤。《中国书法全集傅山卷》所载图版八之《饯莲道兄十二条屏》,即傅山于顺治十二年(1655)被救出狱后,为帮助过他的忻州知州魏一鳌所作,其近于狂乱的行草,可谓满纸死亡炼狱中苦难挣扎的魂魄。

康熙十七年(1678),72岁的傅山“诏奉博学鸿词”,傅山不应,被当地官吏受皇命抬到北京城,流传下傅山于崇文门外拼死不进城门的故事。两年后,他为同样拒绝与清廷合伙的好友戴廷栻所作的《丹枫阁记》,被林鹏认为是继《兰亭序》《祭侄稿》之后的“天下行书第三”⑥,大约也是从作品社会伦理价值观的立场所作的审美结论。苏东坡云:“古人论书,兼论其人生平;苟非其人,虽工不贵。”将作品与创作主体作统一观,四百多年来傅山书法受到朝野上下的一致追捧,其人生平与作品所融会的灵魂震撼力与艺术魅力可想而知。

傅山“四宁四毋”论,是把赵孟頫、董其昌和颜真卿作为对立面来比较总结出自己的这一书法观的。他说:“予极不喜赵子昂,薄其人遂恶其书。”⑦但是,他20岁左右是学过赵字的,只是觉得比起学唐楷来说易学,他说他当年“偶得赵子昂香山诗墨迹,爱其圆转流丽,遂临之,不数过而遂欲乱真”⑧,因为其书“浅俗”,而学颜字就不容易了,因其“劲瘦挺拗”,只能“苦为之”。这当然有厚其人而遂爱其书的因素,但颜书的审美深度确非赵孟頫所及。傅山还认为,赵、董与颜皆从学“二王”出,然后赵所学王即如其人一样,没有学到王右军的“心”,“遂流软美”,称之只学其外貌的“赵态”,这个“赵态”就是只得其形而失其心的“奴俗气”⑨,所以他极而言之,与其要这种失去个性的“奴俗气”,不如“拙”“丑”“支离”“直率”,故云:

然又须知赵却是用心于王右军者,只缘学问不正,遂流软美一途。心手之不可欺也如此。危哉!危哉!尔辈慎之。毫厘千里,何莫非然?宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排,足以回临池既倒之狂澜矣。⑩

傅山批赵、董是因他也学王,并深得“二王”底蕴,这一点可以傅山康熙十六年(1677)所作《临褚临兰亭册》⑪为证,其书确比赵、董临王更高妙,既有《淳化阁帖》的魏晋拙朴气息,又能独得个性。傅山书法受同样学《淳化阁帖》的前辈王铎影响很大,他在大骂降清贰臣时独不骂王铎。他在《家训》中云:“王铎四十年前字极力造作,四十年后,无意合拍,遂能大家。”⑫他教导儿孙时称王铎为“大家”,这除了王铎曾与龚鼎孳合力救他出狱的可能性之外,也与他认为王铎晚年书脱去了“造作”有关,这个“造作”其实指的还是亦步亦趋的“奴俗气”,而不“造作”“大巧若拙”的审美观念是他欣赏、学习王铎之所在的灵魂。

林鹏在《中国书法全集·傅山书法评传》中对其作品五九《奉祝硕公曹先生六十岁序十二条屏》和作品九《祝王锡予六十寿十二条屏》两件作品介绍时说:“这两件书法都是写在整幅的绫子上,八九尺长,一写就是十二条,可以挂满大厅里的整个一面墙。那雄伟的气势,浓妍的笔墨,一见之下觉得仿佛突然置身于深山大川之中,遇见了风雨雷电,出现了林薄晦明的猛兽突奔的情景,有一种震撼胸臆的强烈感受。”⑬联系到这是写给他所敬重的遗民贤者的,所寄托的道德情怀确实感人肺腑。

傅山挂轴草书的最大缺点与最大优点皆在不斤斤计较于点画的细节得失,而重视强烈的个性与率性的气息。我曾经借金圣叹评李白、杜甫诗高下的方法,把重视感性和挥洒激情的傅山与重视理性和形式完美的王铎做过比较,我认为:如果从晚明清初选出100件最好的挂轴作品,王铎要占存50件,傅山最多只能占到10件;如果只选10件最好的,王铎占3件,傅山也要占3件;如果只选一件,这一件唯有傅山而非王铎。从“兼论其人生平”的标准和天才般的个性表达来看,傅山是无与伦比的,也许从这一点的角度可以理解前述的“天下第三”之论了。

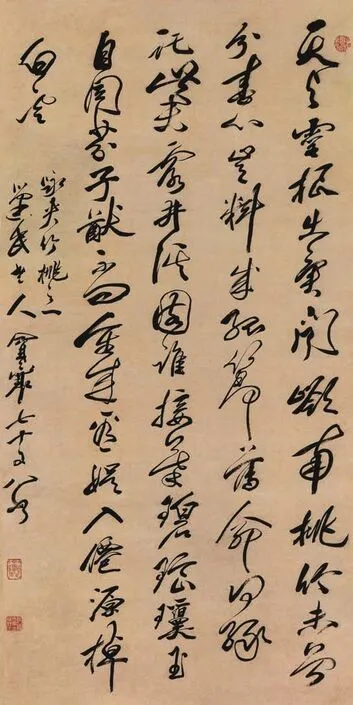

[清]冒襄 咏夹竹桃诗 115.1×58.2cm 纸本扬州市博物馆藏

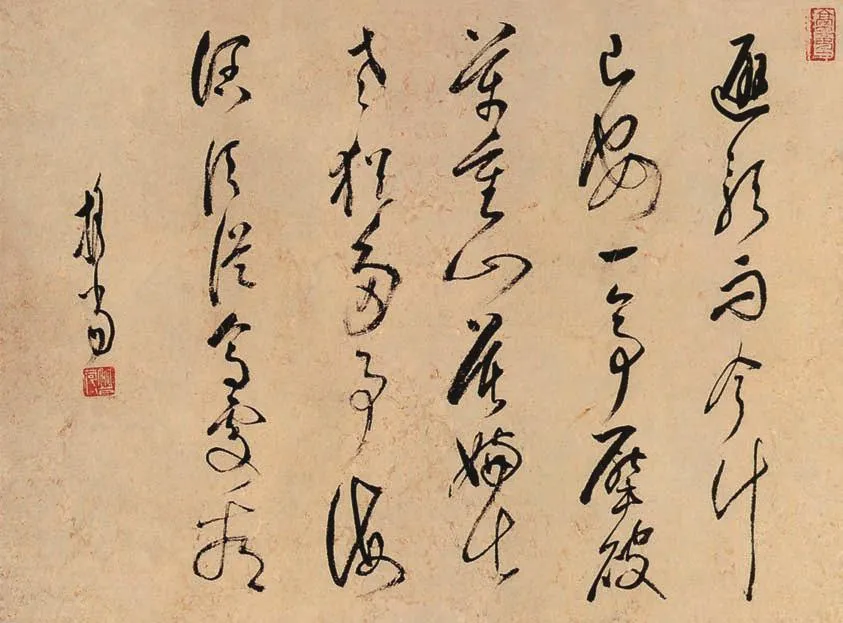

[清]龚贤 七律诗 204.3×52.2cm绫本 上海博物馆藏

二、遗民书法群体是清初书法的时代记忆

这里所谓“遗民”,指改朝换代后不仕新朝的人。有历史记载的遗民首推商朝灭亡后隐于首阳山“耻不食周粟”的伯夷与叔齐,汉杜笃《首阳山赋》称:“其二老(指伯夷、叔齐)乃答余曰:吾殷之遗民也。”⑭不与新朝统治者合作、自我放逐隐居的士人言行,成为三千年人,其书法风格接近清初的北方书派,在南方遗民书法中有广泛影响,尤中尤以冒襄影响较大。

冒襄(1611-1693),江苏如皋人。早年即有诗名,与方以智、陈定生、侯朝宗并称“明末四公子”。在南明弘光朝反对阉党阮大铖,入清康熙朝坚辞清廷博学鸿词科征召,他家资丰厚,招客引朋,千金散尽,在清初士人中有极大的影响力和号召力。《清史稿》本传称其:“书法绝妙,喜作擘窠大字,人皆藏弆珍之。”⑮冒来儒家社会伦理价值观所谓的“气节”,在狱中不屈于元蒙统治者的文天祥所作《正气歌》便是歌颂气节的典范之作。

傅山卒于清康熙二十三年(1684),他的谢世宣告了中晚明时代掀起的以挂轴书写为标志的书法高峰成为绝响,与他同时代的遗民书法也接近尾声。在这个遗民书法群体中以王铎、傅山书风和董其昌书风为流派分野,前者以朱耷、石涛、许友、陈洪绶、冒襄、宋曹、万寿祺等为代表,后者以龚贤、担当、归庄、查士标、王弘撰等为代表。作为清初书法璀璨的时代记忆,对一百多年后的乾嘉书法变革产生了巨大的影响。

(1)冒襄、万寿祺、宋曹:这三位均是江苏襄的挂轴书法最接近徐渭,字取横势,左右冲荡,在豪放不羁的个性展示中,亦接近傅山书法不雕琢于点画细节的名士气派,故其书颇为世人看重。

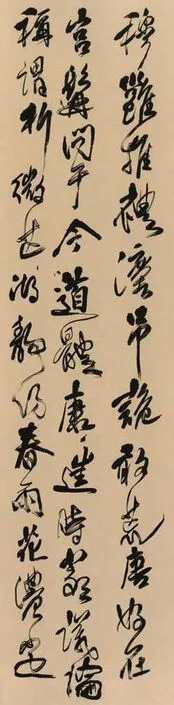

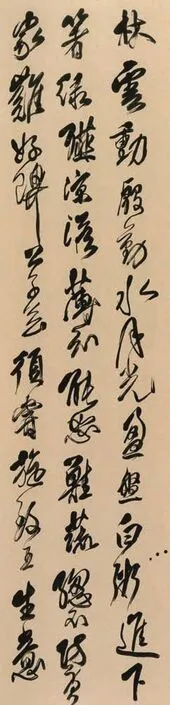

[清]査士标 七绝诗 181×50cm 绫本南京市文物商店藏

万寿祺(1603-1652),江苏徐州人。明崇祯三年(1630)举人,顺治初清军南下,他在松江一带参加了义军抵抗清军被俘,后逃回江北隐于淮安“隰西草堂”,改穿僧服,卖字为生。万寿祺不仅善属诗文,还精于琴、棋、书、画,故身边聚集了许多遗民情怀深重的才人名士,其中包括宋曹、归庄、程邃等著名书家,诗书相酬,砥砺抗清。清吴修《昭代尺牍小传》称其:“书摹晋人,兼工篆刻。”⑯他的书法变幻多姿,小楷似黄道周,挂轴大行草似张瑞图,草书风流倜傥略有董其昌的秀颖,亦是晚明尚态书风的追随者。

宋曹(1620-1701),江苏盐城人。他曾任南明弘光朝中书舍人,清军南下时,他回到故乡盐城隐居,康熙初两次被举荐征召,坚辞不赴。他与冒襄、归庄、万寿祺等交,以诗文书法相酬,坚持不与清廷合作的遗民立场。清杨宾《大瓢偶笔》称:“宋射陵父子虽有毡裘气,然亦江北之杰。”⑰他的挂轴书法用笔结字颇似王铎,诸体皆从《淳化阁帖》出,行书尤得王铎的硬朗方劲,大草有徐渭狂狷风范,小草却有“二王”章草笔意。杨氏所谓“毡裘气”者,即挂轴大草中的偏粗野不细腻的气息。

(2)陈洪绶、朱耷、许友:此三人均是明末清初书画兼擅的遗民书家,尤其前二人其书名多被画名所掩。

陈洪绶(1599-1652),号老莲,浙江诸暨人。他幼年即喜书画,从学刘宗周、黄道周,明时以诸生曾入国子监,清军入浙后,曾避入绍兴云门寺出家为僧。与名士祁彪佳、周亮工、张岱、毛奇龄结交,常粗服乱头,佯狂纵酒,借以抒发家国之痛。包世臣《艺舟双楫》列其书为“逸品下”。陈洪绶的字形长而点画舒展,但其结字紧密精劲之处颇似黄道周,挂轴大字犹存隶意,一派名士不拘风度,确如包氏所云归之“逸品”。因其画名大,书名往往被掩。

朱耷(1626-1705),号八大山人,江西南昌人。明宗室宁王朱权后裔。明为诸生,明亡后隐姓埋名,入山为僧,后又入道,寄身于南昌青云道院,皆为躲避清廷对明宗室成员的追杀,一生孤介嗜酒,寄托情怀于书画。清张庚《国朝画徵录》称其“八大山人有仙才,隐于书画,书法有晋、唐风格”⑱。朱耷学书受当时风气影响,对晋唐楷、行皆为摹习,但他和徐渭一样取宋人为多,尤其大字行楷摹仿黄庭坚风格,其行书作品一直有其影响。他的最大成就还在其减笔草书,结构似黄道周而取章草体式,但点画用中锋篆笔,不用蚕头燕尾的矫饰,故尤显孤傲疏放、特立独行。他的许多草字都像章草那样简略,但他注重行气贯通,虽笔断而意连,时时出有异态。这与他的没骨画一样,减笔去冗,骨相清奇,均成逸品之最。

许友(生卒不详),福建福州人。明为诸生,终生未仕,史载事迹较少。现查阅清钱林、王藻《文献征存录》有其传略,称:“许友初名宰,字有介,侯官人。父豸明,明进士,官浙江提学参议。友少师事会稽倪元璐,入本朝以诸生终。……慕宋米芾为人,构米友堂祀之。有《米友堂集》。”⑲其诗曾受朱彝尊称赞,顺治五年(1648)与周亮工订交,顺治十七年(1660)周获罪,他被牵连押往北京,后获释回乡,卒于康熙初,依此,其年龄应与周亮工(1612-1672)相近。他虽然得米芾“刷字”之法,多用侧锋挥洒,其实他与王铎最近,常以临《淳化阁帖》为挂轴书。观日本澄怀堂美术馆所藏许友《尽日溪山二首轴》(曾载入日本《书道全集》),结字大小错落,分行疏密相间,章法奇崛诡异如画轴,最得王铎心法,是王铎书风在明末清初影响至巨的证明。

(3)龚贤、查士标:此二人均是书画兼擅的江左名家,在遗民书法群体中继承和发挥董其昌书风的佼佼者,对后世影响最大。

龚贤(1618-1689),字半千,号野逸,江苏昆山人。他出身仕宦之家,但自已并无功名,但在南京与东林党人、复社人员交游,结识名流画家杨龙友(1596-1646)而进入艺术圈,后又经杨介绍拜董其昌为师,成为他书画生涯的重要起点。实际上他是明清山水画的里程碑式人物。其书法学董其昌,进而追求米芾,如同他的画一样,在整体风格有所依附外,皆弃其轻灵而追求野逸。这也不能不说与他明亡后的遗民生活有关。在纽约大都会艺术博物馆所藏龚贤《山水册》上有其题跋:“书法至米而横,画至米而益横,然蔑以加矣。”⑳在这一点上,如果说龚贤对米芾“颠”的理解比对董其昌的“逸”更为准确和深刻的话,其实龚贤更接近徐渭。龚贤以画家自守,很少作挂轴书法作品,所见以手卷、册页为多。辽宁省博物馆藏一丈多长的《渔歌子行草卷》㉑不仅其歌词生动有生活画面,其书瘦硬苍劲,已与董其昌大异其趣。而台湾私人藏之龚贤二十三开《论画册》㉒,与荣宝斋所藏徐渭七尺长《野秋千十七首卷》㉓等行书作品形神皆肖,骨相清奇,气息野逸,堪称在伯仲间。可以说龚贤是清初画家如八大、石涛辈中书法更为高古有来源、点画皆精到者,可惜其书名被画名所掩。

查士标(1615-1698),安徽新安(今歙县、休宁)人。明诸生,入清后不仕,以布衣终生。他以画名世,主要活动在南京、苏州、扬州一带,与弘仁等为“新安四家”。其画与王翚、恽南田、石涛为友,画法学倪瓒,书法独宗董其昌,故清靳治荆《思旧录》言其书法“得董宗伯神韵”㉔。史籍未称查士标是否曾经亲炙董其昌,但其书形质神韵皆极肖董其昌,尤其用笔、结字的轻逸空灵,用墨的浓淡有致,清初写董书家罕有出其右者。与龚贤不同的是,查士标也是画家,但传世挂轴书法极多,许多作品可与董其昌乱真,这与当时江左地区崇董的风气有关。

(4)担当、归庄、王弘撰:此三人亦属学董者的遗民群体,但担当与王弘撰均非江左士人。

担当(1593-1673),原名唐泰,出家后法名担当,云南晋宁人。明崇祯初,他二十多岁曾赴京应试不果,游历江南,结识陈继儒,拜董其昌为师,故书画皆袭乃师风格。他在浙江绍兴受戒入佛门,明亡后,传说他在云南曾参与土司密谋颠覆清政权活动。清初,担当一直在云南地区从事书画活动影响甚大,然其名不显于中原。清冯甦《担当大师塔铭》云:“一时碑碣及家屏障图册,咸借之以为重。求者麕至,师亦如意应之。晚居点苍山之感通寺,宦游叶榆者,无不就寺谒师。”㉕其行草书在董其昌和陈继儒之间,尤善挂轴狂草书,空灵恣肆,行气、章法犹有傅山气势。

[清]担当 如读陶诗 28×37.5cm 纸本 云南省博物馆藏

归庄(1613-1673),江苏昆山人。明文学家归有光之曾孙。少年聪颖,以诗文鸣于世,颇得文坛领袖吴伟业赏识。明亡前入复社,明亡后曾参加抗清武装活动,失败后改僧装自号普明头陀,流亡各地与遗民志士交游。他与顾炎武交游甚厚,清吴修《昭代名人尺牍小传》云:“与同邑顾炎武相友善,有‘归奇顾怪’之目。”㉖朱彝尊《竹坨诗话》称其:“恒轩好奇,世目为狂生,善行草书。”《昆山新志》则称其行、草“直逼两晋”㉗。他的书法按自己的说法是学王羲之和智永的《千字文》㉘,但走的还是董其昌这样的南方书派的学王之路,所以其秀逸的风格仍在董其昌笼罩之下。由于他嗜酒张狂、执拗耿介的个性,其草书又比董其昌更为厚重多筋。

王弘撰(1622-1702)陕西华阴人,故号太华山史。明监生,持反清复明之志,康熙十七年(1678)荐博学鸿词,坚辞不就。与傅山、郑簠、孙承泽、周亮工等来往,在明末清初的金石书画圈中影响很大。他精于鉴别,著有《砥斋题跋》《待庵日札》《北行日札》《西归日札》等,保存了不少金石史料。他的书法主要宗董其昌,挂轴作品秀丽轻逸,题跋有《淳化阁帖》章草遗意。他世居华山,有读易庐,顾炎武称其为“关中声气之领袖”㉙。