汉语隐喻性话语的取象说

华鸿燕

汉语隐喻性话语的取象说

华鸿燕

(西南大学 外国语学院,重庆 400715)

观物取象是我国古人对认知过程的一种哲学概括,具有深刻的认识价值。观物取象之于隐喻性话语的认识论价值可从意象思维和全面性的观物原则展开。观物取象是传统中国式隐喻认知模式,在这一原则指导下,隐喻性话语的意义建构就是一个取象过程,并分别体现在据象铸言和立象尽意的语言活动中。这就是隐喻性话语取象说的总体观点,也是观物取象之于本研究的认识价值。

汉语隐喻性话语;取象说;观物取象;认识论价值

一、引言

隐喻性话语是语言运用的常态,也是经久不衰的研究课题。关于这一语言现象的研究有几种代表性的学说,如西方修辞学视野下的替代说、比较说、互动说以及认知语言学视野下的概念说、合成说等。国内关于隐喻的研究多以移用国外学者的理论进行应用为主,理论建构方面的成果较少,但其中也有为数不多的突出的隐喻研究理论,如徐盛桓关于隐喻的外延内涵传承说和基于隐喻研究前提性批判而提出的假物说和指事说就是这方面的典型。

我国早在先秦的《周易》中就有很丰富的对隐喻运用和理解的说明。《周易》是关于占卜的书,但它以观物取象来建立卦象的思路却包含着深刻的哲学思想。对此孔颖达在《周易正义》一书中一再解释这是“因天象以教人事”(《乾卦·元亨利贞疏》),“以物象而明人事”(《坤卦·初六疏》),“取象论义”(《乾卦·初二疏》),“因象明义”(《乾卦·初九疏》)(李学勤,1999:303),也即是以卦象这一隐喻性符号来隐喻人世间万物的变化发展,或者说是以卦象所隐含的变化发展来表达古人对世界的认知。本文受这一思想的启发,从观物取象说入论,提出汉语隐喻性话语的取象说①观点。在取象说的视域下,汉语隐喻性话语的意义建构是一个取象的过程。例如,“人生的扣子从一开始就要扣好”这一隐喻性话语中语言主体通过对人生这一客观事件进行反思,同时将该反思结果以扣扣子的意象形式存留在脑海里,并进而外化为语言表达。理解过程大体是反方向的,听者对具体的隐喻性话语进行感知,从而在脑海里形成扣扣子之意象,因象出意,达成对人生的认识。这就是隐喻性话语取象说的基本内容。

二、观物取象的认识论内涵

观物取象是古人创作《周易》的思维轨迹,具体来说是指古人通过对周围种种事物的观察,拟取某一物象作为所述之象,并借助这些象所象征的意义达到对世界的认识。象是由卦爻符号交错组成,可被“看作我国早期文字符号”(黄钊,1993:38)。依据概念隐喻理论,“隐喻的实质(essence)是通过一物(one kind of thing)以理解和经验另一物”(Lakoff & Johnson,1980:5)。《周易》所取之象可看作是我国早期的隐喻性语言。作为一种形而上的哲学概括,观物取象透露出广泛的认识价值。但本文只从认知方式这一角度出发探讨其适用于汉语隐喻话语研究的认知本质和方法。

1 观物取象的认知本质

《易传·系辞下》曰:“《易》者,象也,象也者,像也。”在《周易》中象是核心元素。由于象这一概念的复杂性,我们只提取有关它的共性认识来为研究所用。《周易》中的象有两种不同层面的含义:客观存在之象和主观摹拟之象。“天地变化,圣人效之;天垂象,见吉凶,圣人象之。”“在天成象,在地成形,变化见矣。”(《系辞上》)这表明象存在的第一个层次,即日月、天地、四时、万物所展现出来的具体物象,也就是我们所要认识的客观世界。“古者包牺氏之王天下也,仰者观象于天,俯者观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”(同上)“子曰:书不尽言,言不尽意。然则,圣人之意,其不可见乎?子曰:圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。”(同上)

“圣人象之”的结果即是主观模拟之象,也称卦象,这是象存在的第二个层次。主观模拟之象是对客观事理进行认识、描摹所形成的意象,但这种意象需要借助于卦象和爻辞这两种语言符号才得以表征,这就是卦象系统的由来。《周易》将此过程概括为立象尽意。卦象的产生是一个基于对自然界和人类社会中种种具体事物的观察而形成的关于认识对象的逼真意象的过程。卦象源于物象,并高于物象。它是对客观物象的形象模拟,因而具有形象性的特点。“卦者,挂也”即是说卦象是一种可挂出来并可观看的物象,这已充分言明卦象作为一种语言符号的形象性特征。借助于一种具体、形象的事物来表达对世间义理的象征,如孔颖达在《周易正义》中所言:“以物象明人事”,这就是卦象的隐喻性象征功能。试以《周易》中的爻辞②为例来阐释这一功能:“九二,枯杨生秭,老夫得其女妻。”(象枯萎的杨树长出新枝条一样,指老年的男子娶到年轻的妻子)“九五,枯杨生华,老妇得其士夫。”(枯萎的杨树重新开花,老年女子嫁了做官的丈夫,用以比喻好景不长)(《周易·大过》)“大过”卦旨在说明事物超过常态的这种客观事理,但卦中的这两爻拟取了自然界和人类生活中的现象以明易理。换句话说,“大过”卦是对事物超过常态这一客观事理进行心智上的认知加工而形成意象的结果,如将其反思成形象逼真的自然现象“枯杨生秭”和“枯杨生华”以及人事现象“老夫得其女妻”和“老妇得其士夫”,并用卦爻符号表示出来,这就是《周易》之卦象。卦象也可理解为主观模拟之象,是对客观外界物事的一种模拟和象征,它“不只是符号性的,而且还具有寄寓象征隐喻‘义理’的特征”(陈志椿,1995:77)。

综上所述,观物取象是《周易》这一符号系统形成的认知路径,它是一种形象性的分析和概括活动,是一种认知方式,体现着人类自身的思维能力——意象思维。观和取是这一认知活动中的两个阶段,观是取的基础,取是观的升华;物是取象的来源,象是观物的结果。总体来说,观物取象体现了以“以物象明人事”的隐喻性认知特征。

2 观物取象蕴含的认知方法

观物取象经历着一个由观物的初级认识阶段发展到取象的高级认识阶段的认知过程,并由此透露出一定的认知方法。第一,隐喻思维方式。古代先民在认识世界时由于缺乏清晰的概念类别和概念语言,只是用已知事物的具体意象来表达对另一事物的认识。这就是上文谈到的《周易》中象的形象性和象征性。按照当代认知科学关于隐喻的观点,即用一个概念来理解另一个概念,观物取象就是中国式得隐喻模式(马子密、贾春华,2012:2085)。如《小畜卦》卦辞中“密云不雨,自我西郊”就是用形象的云雨绸缪这一物理事件来理解事情正在萌发阶段这一事理。

第二,意象思维方式。《周易》认为,观物取象的目的并不仅仅是为了取象,其宗旨是为了“立象以尽意”(蒋凡、张小平,1994:9),这也造就了“《周易》最基本、最重要的思维方式不是其他,而是‘意-象-言’”(李煌明,2017:35)。“立象以尽意”中的象是一种形象性的卦象,它“是对物象的符号表示”(赵继伦,1996),意是对客观物象的认识。“立象以尽意”道出了意象思维的本质,即语言所不能表达清楚的概念和思想可借助形象性的意象来表达。意象思维“是一个把形象作为思维材料,以类比推演为形式,以辩证思维为内核的推演系统”(袁作兴、蔡和平,1996:65),这样的一种思维方式并不缺乏概念思维所具有的逻辑性特点。《周易》中的卦爻辞就是意象思维作用下的隐喻性话语,并以此表征先民对世界的认知。

第三,全面性的观察原则。观察和思辨是中华古人最早使用的两类方法。《周易》中的观物取象对观察方法作出“仰观俯察”的概括性原则:既要仰观又要俯察,既要大观又要小观,既要远观又要近观,只有这样才能通天地之道,类万物之情。反映在认识论价值上,对事物的认识不应仅从一个视角出发,也不能真空隔绝地对其进行认识,只有全面性的思维方式才是人类认识事物本质与规律的必经途径。

观物取象具有认识论价值,上文所述已露端倪。认识论是一种哲学学说,主要探讨人类认识的本质、结构、发生、发展及规律等问题(徐盛桓,2013:175)。从认识论出发把握观物取象,认知主体可更为透彻地理解这一制象原则,并加以科学地运用,从而更好地启动语言研究的创新思维过程。以下我们从汉语隐喻性话语出发探究观物取象之于隐喻性话语研究的认识论价值。

三、隐喻性话语中的观物取象

海德格尔、梅洛庞蒂等现象学者以体认式的存在(being in the world)为出发点对人类的认知和思维作出阐释,受此思潮的影响,莱卡夫和约翰逊提出了隐喻认知理论(Lakoff & Johnson,1980)。这一隐喻认知理论强调身心一体、人与世界整体性的本体论观点,而这种整体性认知思维方式恰是东方思维的显著特征,如《周易》中的观物取象就充分体现了“物人混一”的整体思维模式。作为中国早期文字的代表,《周易》借助卦象所代表的自然与社会中的具体事物来象征人们对客观世界的认识。因此,不管是其形成的哲学渊源抑或运行方式,现代隐喻认知与观物取象的认知方法具有思维方法上的同源性(马子密、贾春华,2012:2085)。这样推衍可设想观物取象所蕴含的认知方法,如意象思维和观象原则,似乎可为汉语隐喻性话语的研究带来一条新的思路。

1 隐喻性话语中的意象思维

《周易》形成过程中的一个重要思维方式就是以意-象-言为主要特征的意象思维,意存于象,人取象而融于象是意象思维的认知过程。恩格斯指出:“关于思维的科学和其他任何科学一样,是一种历史的科学。”(《马克思恩格斯选集》第三卷,p. 465)所谓历史的科学一方面意指其形成是一个历史的、渐进的过程,如意象思维发端于中华远古社会生活实践,并历经远古到殷商的漫长过程,另一方面意指它将以一种稳定的姿态影响着一个民族的思维活动。“夫易,开物成务,冒天下之道,如斯而已者也。”语言活动当然深受一个民族传统思维方式之影响。汉语隐喻性话语中透露的意象思维更是显而易见的。例如:

(1)人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。(苏轼《水调歌头明月几时有》)

(2)所谓中国的文明者,其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵宴。所谓中国者,其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。(鲁迅《灯下漫笔》)

例(1)中用月之阴晴圆缺来刻画人生的悲欢离合,这是以自然之物的变化来说明人生的不同境遇;例(2)中以人肉筵席来描述旧中国人吃人的社会本质,这是以具体人事来映射抽象事理。以意象思维观之,月之阴晴圆缺是作者运用的具体物象,对人生境遇的认识则是所要表达的意旨。前者简称为象,后者简称为意;前者为源域,后者为目标域。隐喻的基本要素便是意和象的有机结合,即抽象的目标域中的意须寄寓于源域中具体的象才能得以表征,也即是以象达意。对于隐喻性话语而言,在意象思维的作用下,话语主体不是通过言语来传达抽象的意义,而是间接地通过形象来完成这一任务。言和意得以沟通的桥梁是象,因象出意,据象铸言。诚如Damasio(2010:60)所言:“这些非词语性的意象就是在心智上呈现的与词语的概念可以对应的那些意象。”关于意象与语言之间的关系双重代码说(dual coding theory)给予了更多的解释(Paivio,1979),这里不再赘述。

作为一种历史的科学,意象思维深深植入人们的生活,从古至今都是如此。中国古代的哲学著作中充满着大量的以意象思维为特征的隐喻性话语。《庄子》一书是隐喻性话语运用的典范,其中以隐喻性话语映射深奥哲理的例子不胜枚举。荀子著作中也充满了隐喻性话语,如以欹器设喻的例子:

(3)孔子观于鲁桓公之庙,有欹器焉。孔子问于守庙者曰:“此为何器?”守庙者曰:“此盖为宥坐之器。”孔子曰:“吾闻宥坐之器者,虚则欹,中则正,满则覆。”孔子顾谓弟子曰:“注水焉。”弟子挹水而注之。中而正,满而覆,虚而欹。孔子喟然而叹曰:“吁!恶有满而不覆者哉!”(《荀子·宥坐》)

日常语言活动也处处体现着以意象思维设喻的踪迹。比如,我们不说成绩忽高忽低,而说成绩呈马鞍形;不说领导管理方式过于简单,而说一刀切,这些都是借用日常生活中具体的物象来揭示事理。意象思维在习式隐喻性话语中的体现更是明显。

(4)这次教育实践活动借鉴延安整风经验,明确提出“照镜子、正衣冠、洗洗操、治治病”的总要求。(习近平在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话,2014年10月8日)

例(4)中习近平总书记取照镜子之象来描述对照党章查找差距这一要求,取正衣冠之象映射正视问题,改正缺点,取洗澡之象形容听取意见,开展批评这一行为,取治病之象来理解对症下药,治病救人。

(5)我们说要把权力关进制度的笼子里,就是要依法设定权力、规范权力、制约权力、监督权力。如果法治的堤坝被冲破了,权力的滥用就会像洪水一样成灾。(习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话,2015年2月2日)

(6)要坦诚相见、开诚布公,让正常的批评和自我批评成为党内政治空气的清洁剂,让党员、干部习惯在相互提醒和督促中进步。(习近平在十八届中央纪委七次全会上的讲话,2017年1月6日)

(7)党的作风是党的形象,是观察党群干群关系、人心向背的晴雨表。党的作风正,人民的心气顺,党和人民就能同甘共苦。(习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话,2016年7月1日)

在例(5)~(7)中习近平总书记分别取笼子、清洁剂、晴雨表这样的具体物象来表达一些抽象的行为,如对权利进行约束,净化党风和反映人民的心声。这样的隐喻表达通俗易懂,接地气,取形象的、生活化的物象来揭示抽象的宗旨,充分体现了以象达意的意-象-言的意象思维特质。

纵然《周易》的意象思维在中国文化的发展史上有着非常重要的作用,但两千多年前的古人对客观世界的认知还存在很大的局限性,他们更多强调的是“‘直觉’地领悟”(周立斌,1996:27),并没有对意象形成的复杂机制和过程作出解释。意象思维是中国传统隐喻认知思维模式,我们可借鉴现代认知科学的成果对这一思维的认知过程进行深度挖掘和补充。大脑形成意象的认知过程是当代认知科学的热点,这一点斯隆报告(Sloan Report)已经指出。认知科学的本质是研究智能实体与环境相互作用的原理,各分支学科都分享一个共同的研究对象,就是发现大脑的具象(brain-imaging)能力和计算能力及这样的能力在大脑中的结构和功能(蔡曙山,2009)。这里的具象能力就是心智生成意象的能力。

隐喻性话语中意象的形成是怎样的一个认知过程呢?心智哲学与语言研究依托心智哲学关于意识的前沿成果对此作出了深刻的解释。意象源自心理学,指的是认知主体在视觉、听觉、触觉等综合作用下形成的对某一客观事物的整体印象,是心智具象能力的结果。具体来说,意象是指借助于联想、想象等认知过程,认知主体把关于某一目标的原初意识进行格式塔转换,并获得内省式的感受。按照意识研究图画理论(picture theory) 的假设,这种感受以意象的形式呈现在大脑中(Mitchell,1995:9)。意象不再是事物本身,而是这一事物所提供的物理信息经过感觉器官的过滤和加工后在大脑里形成的关于这一事物具象的再现。按照《周易》观物取象的说法,意象可被认为是认知主体通过多种器官的协同观察而拟取的某一具体物象(象),并藉此来反映对这一客体的认识(意)。如上文提到的《周易》中“大过”卦辞的例子,对所要表达的意——事物超过常态这种抽象行为,古人经过观,如观察、比较、联想等认知活动,拟取“老夫得其女妻”和“老妇得其士夫”这样具体的意象作为对这一抽象行为的感知结果。作为感知过程的产物,意象具有私人性(privateness),不同的人对同一事件的感知有所不同,这是因为他们对观的把握有所不同。

2 隐喻性话语中的观物原则

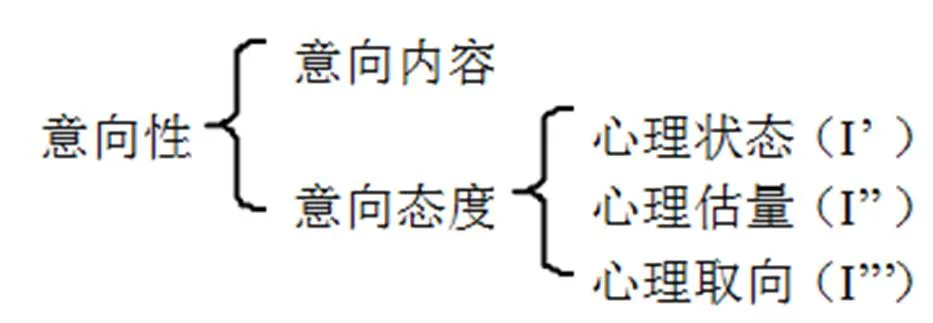

观物取象的另一个重要的认识论价值是全面性的观察原则,这一原则在隐喻性话语取象的过程中是如何体现的呢?观物是取象的前提,这个观不仅仅是物理性的观察,还涉及其他一些复杂的认知环节,如分析、比较、归纳、概括以形成类概念等,也即是说这是一个认知性的观。对于这样一个语言主体观之于客体的认识过程,认知语言学从对事物的感觉,尤其是视觉,入手建立起一个看待事物(ways of seeing)的识解(construal)模型,并由此构成认知语言学关于概念化的主要理论(Croft & Cruse,2004)。而心智哲学与语言研究从意识的视角出发,汲取心智哲学关于意识的研究成果而建立起一个关于语言的心智研究框架。这样的框架更容易对中国式隐喻模式——观物取象的具体细节作出适切的解释。因为在心智哲学看来,“意识研究首要解决的是如何获得脑海里的电影(movie-in-the-brain)”,即“在神经回路中大脑是如何产生神经模式并将这些模式演化为……意象的”(Damasio,1999:9)。而这一意识研究的问题与我们讨论的主题——如何观物才能取象大体吻合。心智哲学与语言研究认为,对于同一个客观存在可以用“不同的句法结构、语词、甚至用联想、想象、推理等心理活动得到的认识”(徐盛桓,2016:13)来表征它。这里的心理活动也即是上面我们强调的观的认知过程,得到的认识就是存留在大脑里的意象。而制约这一观的因素有哪些?要做到全面性的观需要考虑哪些要素?心智哲学与语言研究告诉我们主体涉身于此的语境和作为其意识特性的意向性是制约观的主要因素。但这种概括未免有些形而上的感觉,我们把语境进一步分为文化语境和上下文语境,并对意向性结构(intentionality frame)进行了深度剖析如下(徐盛桓、廖巧云,2013)。

文化语境对观的影响主要体现为主体拥有的文化知识会对记忆等认知经验带来一定的影响(安德森,2012),相应地这种影响会波及到观的认知过程,并进一步参与意象的形成。例如:

(8)平行宇宙这个愿望什么时候才能实现还是个未知数。到目前为止,地球是人类唯一赖以生存的家园,珍爱和呵护地球是人类的唯一选择。(习近平主席在联合国日内瓦总部的演讲)

(9)正令笔扛鼎,亦未造三昧。(陆游《示子遹》)

例(8)中的平行宇宙是指从某个宇宙中分离出来与原宇宙平行存在着的既相似又不同的其他宇宙。这一设想由霍金提出,并借此表达人类对拥有除地球之外的另一个生存星球的渴望。《示子遹》是陆游晚年写给儿子陆遹的一首诗,三昧原指佛学入定,这里是用来比喻事物的要领、真谛。试想如果语言表达主体没有关于平行宇宙和三昧这样的文化知识,就不会有这些文化知识对记忆、联想等认知过程的影响,也不会有这些文化知识进一步参与到观的认知过程中并继而参与取象的过程。语言语境也即是说者所处的上下文环境,如恭维、客套等语言场合。

“意向性表达了意识的基本性质”(涂纪亮,1996:420),它之于观的影响不可小觑。意向性中的意向内容是思维的内容或认识的对象,也可理解为是意象思维中的意,反映在隐喻性话语活动中就是发话者想要表达的内容,如例(8)中习近平总书记提及的适合人类居住的第二个星球就是他要表达的意向内容或他心中的意。没有这样的意向内容也就没有了观的对象,所以意向内容是制约观的第一要素。

心理状态是对认识结果所持有的相信、怀疑、希望、害怕、爱、恨等心理状态,如隐喻性话语“疑是银河落九天”表达了观后的取象结果——怀疑瀑布是银河。心理状态没有过多地对观之前的心理活动进行干预,它只是对取象结果的一种衡量。

心理估量是指在观的过程中对物的组成构件和细节的重要性进行估量并作出选择,如认为某一组成部分要显、前、先于另一组成部分。在“黄发垂髫并怡然自乐”这样的隐喻性话语中,作者认为黄发是老人这一物比较重要的组成部分,要显、先于其他组成部分,故取黄发作为老人之象,垂髫之象亦是如此取来。

心理取向是指观物时诸如中性的、委婉的、谐趣的、形象的、正负面的等取向。比如,同是表达事物超过常态这一客观事件,可从负面否的一面来观察,也可从正面泰的一面来审视,并分别形成“否之‘老妇得其士夫’”之象和“泰之‘老夫得其女妻’”之象。习近平总书记取微信朋友圈之象更是具有形象生动、接地气的心理取向。

(10)三年多前我提出了“一带一路”倡议。三年多来已经有100多个国家和国际组织积极响应支持,40多个国家和国际组织同中国签署合作协议,“一带一路”的“朋友圈”正在不断扩大。(习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲)

以上我们论述了全面性的观察原则之于隐喻性话语取象的前提作用,并从心智哲学关于意识的研究成果出发论述了制约这一观察原则的几个要素,如主体涉身的文化语境和上下文语境这些外部因素以及自身的意向性这一内部因素。意向性因素又可细分为意向内容和心理状态、取向、估量等意向态度。围绕人这一认知主体既有对内部因素的剖析,又有对外部因素的考察,基于语境和意向性的分析维度十分巧妙地剖析了观物取象中的全面性观物原则在隐喻性话语研究中的认识论价值体现。

四、结语

《周易》的观物取象说是一种哲学概括,并具有普遍的认识论价值。这一哲学学说之于汉语隐喻性话语的认识论价值可从意象思维和全面性观物原则展开。本文不仅阐释了这一认知路径对隐喻性话语形成的指导作用,而且还借用心智哲学与语言研究的成果对观物取象作用于隐喻性话语的认知过程进行了补充和丰富。观物取象是中国式隐喻认知思维模式,据此我们提出隐喻性话语的取象说。取象说视域下的隐喻研究有别于西方的隐喻认知理论,如概念隐喻理论等。“西方传统思维重演绎,中国传统思维重类比。”(周山,2013:5)所谓演绎是一种倚重概念的推理,而类比则是基于取象比类的类比。发端于观物取象的汉语隐喻性话语的取象说似乎更能对汉语本土语言现象作出深刻的认识,而这样的研究也充分体现了习近平总书记关于哲学社会科学工作的指示。他指出,我们要善于融通古今中外各种资源,特别是要把握好三方面资源,一是马克思主义的资源,二是中华优秀传统文化的资源,三是国外哲学社会科学的资源,包括世界所有国家哲学社会科学取得的积极成果,要坚持古为今用,洋为中用,融通各种资源,不断推进知识创新、理论创新、方法创新。隐喻性话语的取象说正是我们努力融合这三种资源的结果。

注释:

①象是指认知科学研究中的意象,当然它不完全等同于《周易》中的象,但也有研究认为两者是等同的。我们关注的是《周易》所透露的观物取象的取象方式和意象的形成方式在认知本质上是相通的。

②系辞包括卦辞和爻辞,卦爻辞是用语言对卦象意义进行的解说。

[1] Croft, W. & D. Cruse. 2004.[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[2] Damasio, A. 1999.[M]. New York: Harcourt Press.

[3] Damasio, A. 2010.[M]. New York: Pantheon Books.

[4] Lakoff, G. & M. Johnson. 1980.[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

[5] Mitchell, W. 1995.[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

[6] Paivio, A. 1979. Psychological Processes in the Comprehension of Metaphor [A]. In A. Ortony (ed.)[C]. New York: Cambridge University Press.

[7] 蔡曙山. 2009. 认知科学框架下心理学、逻辑学的交叉融合与发展[J]. 中国社会科学, (2): 25-38.

[8] 陈志椿. 1995.《易传》美学二题[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), (3): 76-79.

[9] 黄钊. 1993.《易经》——我国传统文化的活水源头[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), (4): 37-43.

[10] 蒋凡, 张小平. 1994.《周易》对古典美学和文论批评的影响[J]. 内蒙古师范大学学报, (1): 7-14.

[11] 李煌明. 2017. 意-象-言:意象哲学简论[J]. 云南大学学报(社会科学版), (5): 33-43.

[12] 李学勤. 1999. 十三经注疏·周易正义[M]. 北京: 北京大学出版社.

[13] 马子密, 贾春华. 2012. 取象比类——中国式隐喻认知模式[J]. 世界科学技术——中医药现代化, (5): 2082-2086.

[14] 涂纪亮. 1996. 现代西方语言哲学比较研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社.

[15] 徐盛桓, 廖巧云. 2013. 意向性解释视域下的隐喻[J]. 外语教学, (1): 1-6.

[16] 徐盛桓. 2013. 意向性的认识论意义——从语言运用的视角看[J]. 外语教学与研究, (2): 174-184.

[17] 徐盛桓. 2016. 心智视域下含义思维研究[J]. 外语研究, (1): 11-17.

[18] 袁作兴, 蔡和平. 1996. 周易思维论[J]. 中州学刊, (4): 64-70.

[19] 约翰·安德森. 2012. 认知心理学及其启示[M]. 秦裕林等译. 北京: 人民邮电出版社.

[20] 赵继伦. 1996. 论象的思维机制[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), (4): 74-76.

[21] 周立斌. 1996. 简论比类取象、直观外推的传统思维方法[J]. 长白学刊, (5): 26-27.

[22] 周山. 2013.《周易》的文本结构及其言说方式[J]. 哲学分析, (5): 3-12.

An Extracting Image Theory of Chinese Metaphorical Utterances

HUA Hong-yan

The notion of observing object and extracting image is a philosophical abstraction of the cognitive process and bears great epistemic significance, which is mainly embodied, with regards to this study, in two dimensions, namely the image thinking and the all-sided observing principle. It represents a traditional Chinese way of metaphorical cognition, therefore the meaning construction of metaphor is a process of extracting image, by means of which the production and interpretation of metaphorical utterances are achieved. The overall viewpoint of extracting image theory in metaphorical utterances is also the epistemic significance the notion of observing object and extracting image applies to this study.

metaphorical utterances in Chinese; extracting image theory; observing object and extracting image; epistemic significance

H13

A

1008-665X(2018)3-0045-10

2018-02-06

中央高校基本科研项目“隐喻性话语的具身认知研究”(1709446)

华鸿燕,讲师,博士生,研究方向:认知语言学