电动汽车直流充电兼容性分析与测试方案设计

王娇娇,窦汝鹏,李 川

(中国汽车技术研究中心有限公司,天津 300300)

纯电动汽车具有高效、节能、终端零排放等特点,是解决当前能源危机、环境污染以及温室效应的重要途径。自2015年起,随着各项国标的修订及各项政策的鼓励,新能源汽车产业迎来发展过程中的高峰期。新能源汽车带着“绿色环保”的标签走进万千大众的视野中,在对新能源汽车的出现眼前一亮的同时,消费者心中对新能源汽车的充电便利性存在一些疑虑。近年来,随着电动汽车充电基础设施的建设,充电兼容性[1]问题渐渐成为影响充电便利性的主要因素[2]。

电动汽车充电方式分为交流充电和直流充电两种。交流充电是将电网的交流电经过车辆的车载充电机传递到车辆的电池端;直流充电是非车载充电机将电网的交流电转换为直流电然后传递到车辆的电池端。影响交流充电的原因主要是车辆及交流充电桩的时序设计,而直流充电部分除了车辆及非车载充电机的时序设计外,两者之间在充电过程中的通信也会影响充电的兼容性。在实际使用时,经常会出现无法通信、可以通信但是无法充电、充电过程中烧毁器件以及结束充电时响应不及时等几类问题。上述问题为何出现,该如何进行有效排查和解决,以及如何去规避这些问题都会影响消费者对新能源汽车的直观感受。

本文围绕直流充电功能,结合目前充电兼容存在的问题,设计了一套完整的测试方案,并对该方案进行了验证测试,分析了充电兼容性问题出现的主要原因,结合GB/T 18487.1—2015[3]及GB/T 27930—2015[4]给出了相应的解决方案,为促进电动汽车与充电桩的充电兼容性提供了技术支持。

1 常见问题研究及测试方案设计

1.1 电动汽车充电问题研究

目前电动汽车在充电时的常见问题可以分为以下几类:①通信异常:本研究将该问题主要分为两种,一种是无法进行通信,主要表现是将车辆与充电桩完全连接后启动充电,无任何通信数据产生;另外一种是充电过程中车辆与充电桩之间的通信进行到某一阶段无法继续进行,从而导致充电失败。②输出异常:输出异常与通信异常最大的区别在于输出异常的情况下,车辆与充电桩之间的通信可以正常完整地进行且充电电压正常,但是充电电流一直是0。③充电过程烧毁器件:这种现象在充电启动阶段及充电过程中均有发生,用户在公用充电桩进行充电时,按照正常操作启动充电的时候,车辆内某个元器件突然损坏导致车辆无法正常使用。④充电结束阶段响应不及时:当车辆充电时,用户在充电桩侧进行刷卡结束的操作,充电桩不响应;除此之外,部分有按照充电时间、充电金额及充电电量结束充电功能的充电桩,在对上述功能进行设定后,达到设定条件充电未结束。

针对上述问题,设计了一套试验室测试方案和现场测试方案,对车辆和充电桩在充电过程中出现的各个问题进行分析研究,旨在通过该测试方案找出其主要原因,为后续的改进提供明确的方向。

1.2 测试方案的设计与实现

采集充电数据是分析车辆与充电桩充电过程中最基本的工作。除此之外,为了详细分析上述问题,本研究的设计思路是在排查车辆的问题时假定充电桩的通信和时序完全符合GB/T 27930—2015和GB/T 18487.1—2015,然后去和车辆进行充电匹配测试,记录是否还会出现上述问题。同样在排查充电桩的问题时,假定车辆的通信和时序完全符合GB/T 27930—2015和GB/T 18487.1—2015,然后去和充电桩进行充电匹配是否还会出现上述问题。基于上述考虑,设计了一套试验室测试方案,原理如图1所示。

测试系统由电源模块、控制器、通信数据采集部分、时序波形采集部分、负载以及上位机组成。由电源模块模拟充电桩,通过控制器控制输出电流与输出电压;通信数据采集部分用来模拟充电桩的通信模块与车辆进行通信以及车辆的通信模块与充电桩进行数据交互,也是由控制器对其通信数据进行控制;控制器的作用是对充电整个过程的通信及充电参数进行调节与控制;时序波形采集部分由功率计和示波器两部分组成,用来采集充电过程中的电压、电流及功率等参数;负载则是在测试充电桩时模拟车辆对充电桩的输出电量进行消耗,上位机对整个过程进行控制及数据的采集等。

在对车辆进行测试时,用到的是图1中的中间部分和左半部分,右半部分连接的是电动汽车;在对充电桩进行测试时,左侧连接的是充电桩。整个测试过程通过控制器对其中的时序和通信情况进行控制和调节,并模拟充电中的各种问题来判断车辆与充电桩的性能。

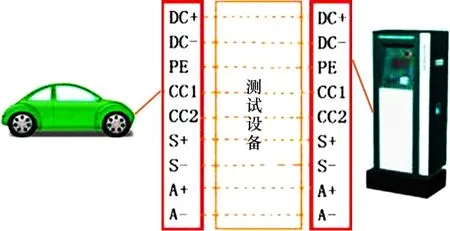

该方案的设计思路是由设备代替车辆或者充电桩,而在实际情况下,充电桩及车辆的情况不尽相同,为完善测试方案,本研究还设计了一套用于现场车桩充电匹配测试的方案,该测试系统相比图1所示系统较为简易。由于是测试车辆和充电桩的匹配充电,很多情况无法进行人为设定,所以在本研究中,对于车桩的充电匹配测试,只是测试车辆与充电桩进行匹配时是否可以正常充电,并对该过程中的数据进行采集分析,若是可以充电,分析其是否会有潜在影响充电兼容与安全性的问题存在;若是无法充电,找出原因,判断该问题是由车辆还是充电桩导致。图2中,DC+、DC-分别为直流电源正极和负极,PE为搭铁线,CC1、CC2分别为非车载充电机连接确认及车辆连接确认信号,S+、S-为充电通信信号,A+、A-为低压辅助电源的正极和负极;图2中标注的信号均可以通过测试设备采集。

图1 电动汽车与充电桩国标符合性测试原理图

图2 车桩匹配充电测试原理图

2 测试方案验证与分析

本研究选取市场上的主流车型10余辆,主流充电桩10余台,对其进行了试验室的测试和现场的实车实桩测试,并对充电过程中发生的各种问题的原因进行了分析总结。

2.1 报文问题

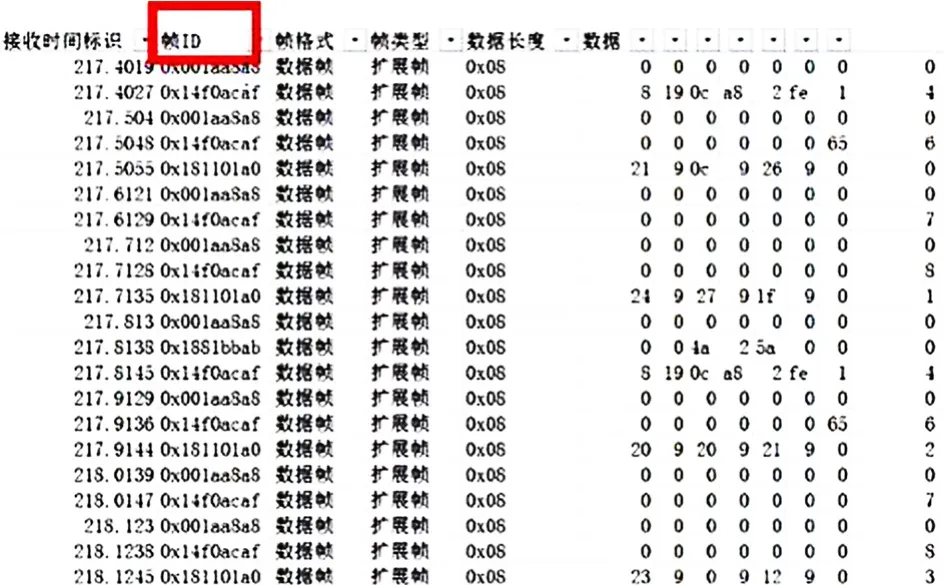

1) 通信过程中出现非标准的报文。如图3所示,判断车辆充电过程是否采用非标报文,主要是通过帧ID,GB/T 27930—2015规定充电过程中充电机的地址为56H,车辆BMS的地址为F4H。此问题主要发生在电动客车上,电动客车在充电时较多使用其固定专用充电桩,其充电过程中的通信使用的是与专用充电桩的特殊协议,若一直使用专用充电桩进行充电,该情况不会对车辆使用有影响,但是一旦这些车辆在公共充电区进行充电,往往会充电失败,非标协议严重影响了这些车辆与市面上主流充电桩之间的充电互联互通,对该车型的推广使用非常不利。除了使用非标报文外,还有一种情况可以归为此大类中,就是车辆在设计时未按照标准规定的要求将充电机与BMS的通信使用独立于动力总成控制系统之外的CAN接口,从而导致充电的通信报文除了BMS与非车载充电机2个节点的数据之外还存在其他节点的报文,这些报文是车内的其他节点进行数据交互的部分,这些信息的存在也是不符合GB/T 27930—2015规定的。

图3 测试报文截图

2)BMS与非车载充电机之间通信报文的周期、字节长度及填充内容等不符合GB/T 27930—2015的规定。该问题主要存在于新标准发布初期,各厂家对标准的关注及理解不尽全面,尤其是对标准中规定的填充问题,不能明确区分字节与位的概念,导致对标准中未规定的位按照字节的方式进行填充而出现问题。该问题属于一般问题,由于充电桩与车辆在实际充电时,一般只检测相关参数的字节内容,对于报文的周期与字节长度不去检测,所以该问题对实际充电的影响比较小。但是在该类问题中有一个报文较为特殊,即CCS报文,在2011版的标准中,CCS为6个字节长度,而2015版的标准中规定CCS为8个字节长度,其中多出的2个字节分别为“充电允许位”与预留位,现有充电桩有一部分在新老标准的更新时忽略该报文,导致CCS字节长度仍为6位,若车辆在充电过程中不检测该字节长度,不会影响正常充电,但是在异常情况下无法暂停充电,存在安全隐患。

2.2 时序问题

1)充电桩的绝缘检测电压未按照标准规定的要求进行。GB/T 18487.1—2015中规定“非车载充电机绝缘检测时输出电压应为车辆通信握手报文内的最高允许充电总电压和供电设备额定电压值中的较小值”,在实际测试过程中,充电桩的绝缘检测部分并没有完全按照标准进行,该问题主要是由于部分BMS发出的车辆允许充电最大电压错误,有发0的,有最大允许电压后面还小于实际需求电压的,所以充电桩在做兼容的时候忽略车辆发出最大允许充电电压。某一充电桩充电过程的波形图如图4所示,其中红色的波形代表整个充电过程中的电压。充电过程中,充电电压不大于车辆通信握手报文内的最高允许充电总电压和供电设备额定电压值,此充电桩的主要问题在于其绝缘检测电压值低于充电电压,即低于车辆通信握手报文内的最高允许充电总电压和供电设备额定电压值,这种情况的绝缘检测对于整个充电过程来说毫无意义;除了这种情况的绝缘检测外,还有一种情况,充电桩只根据自身模块进行绝缘检测,不考虑车辆的耐压能力,这种情况易损坏车内的元件,导致充电失败,波形如图5所示。

图4 A车型与A型充电桩充电过程时序图

图5 B车型与B型充电桩充电过程时序图

2)预充电的错误。预充电的时候,车端开始发过来的电压不是当前电池电压,而是固定的电池额定电压,就导致实际充电的时候充电机按照BMS先发来的电压抬升电压,准备吸合继电器之前,发现继电器内外侧电压差超过10 V,导致充电桩无法正常闭合K1K2,无法进入正常充电的流程。此问题的出现是由于车辆未完全按照国家标准的要求进行设计,若充电桩忽略此部分的判断直接进行充电,会导致在K1K2闭合时对车辆有一个较大的冲击,容易毁坏车内部件,造成经济损失。

2.3 功能问题

1)测试样品低压辅助供电回路12 V系统与24 V系统并存。GB/T 18487.1—2015中明确规定低压辅助供电回路电压为12 V,目前许多电动客车仍采用24 V的低压供电系统,导致充电桩在设计的时候考虑对上述客车进行兼容而保留12 V与24 V两种电压供电系统。两种系统的切换方式大部分采用手动切换,而实际操作时容易忽略该功能,在24 V系统大巴车充电结束后切换不及时,12 V的系统车辆充电时造成安全隐患,这属于严重问题。除此之外,在实际测试过程中出现24 V的低压系统会影响充电过程中检测点1的电压值,如果程序处理不妥当,会导致连接状态的异常,从而使充电失败。

2)电子锁的使能功能。目前市面上大部分充电桩都可以人为设定车辆插头上的电子锁是否正常作用。该功能存在的主要目的在于预留车辆插头的电子锁应急解锁功能,但是若在充电过程中忘记设定该功能,会出现带电插拔的情况,存在安全隐患。

2.4 其他问题

还有一些由于车辆与充电桩为了兼容而放宽的现象,例如有的车辆与充电桩对于多包的报文不去检测,还有一些车辆与充电桩厂家,在新老标准的交替中,对于标准的理解不尽全面,GB/T 27930—2011对于整个的充电流程规定得较为宽泛,GB/T 27930—2015中对于充电过程中的4个阶段都进行了详细的规定。

3 小结及建议

1)本文针对电动汽车直流充电系统分析了充电过程中的常见问题,结合这些问题设计了一套完整的试验室测试方案及现场车桩充电测试方案。

2)选取主流车型及充电桩对测试方案进行了验证,并结合测试结果对问题产生的原因进行了分类整理,通过分析可以看出这些问题的出现有的是由于设计过程中对于国标的理解不尽全面,有的是由于考虑充电兼容性而忽略标准的相关要求,放宽要求导致车辆虽然可以充电但是存在安全隐患。

3)基于上述分析可以发现,充电失败及元器件损坏的主要原因在于车辆及充电桩未完全按照标准进行设计,导致在充电过程中的通信异常和参数异常的发生,从而导致车辆充电失败及损坏。该问题可以通过整改车辆及充电桩的设计使其符合国标的规定来避免再次发生。

4)后续工作需要进一步研究标准中未详细说明的部分,细化充电兼容性的影响因素,提出一套在符合国标范围内兼容性较好的方案,为电动汽车的充电互联互通提供更多的数据参考及技术支持。

[1] 贺春,陈卓,冯瑾涛,等.电动汽车充电安全分析与解决方案[J].供用电, 2017,34(1):12-18.

[2] 张萱,董晨,李旭玲.电动汽车非车载充电机国际标准关键参数验证设计[J].电测与仪表,2015(11):124-128.

[3] GB/T 18487.1—2015,电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求[S].

[4] GB/T 27930—2015,电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议[S].