论有声读物的用户需求及其超媒介生产策略

■ 童 云 周荣庭

从媒介融合到智媒时代,新兴科学技术迅速迭代,重塑传统媒介生态。单一传播渠道正在让听众远离收音机,越来越多的频率开始“对空言说”。技术赋权打破社会话语垄断,听众从受众到用户身份转变,个人被赋予生产的权利,在开放网络空间生产和传播自己的声音作品。冲击力也是驱动力,使广播在寒冬过后开始涅槃重生。新广播的用户需求发生了怎样的变化?在媒介融合环境下,作为声音媒介的广播,又该如何以用户需求变化为依据,改革生产机制和运营方式,重构产业链,向新广播形态转型和发展?以上两个问题成为当下困扰广播转型的亟待解决的问题,也是理论研究的热点。本文以有声读物的概念切入,剖析在新语境下的用户需求、内容生产与运营机制。

一、新广播形态与有声读物界定

(一)新广播形态

传统广播是指“以听觉传播为特征的声音广播”①,以发射、接收设备和电波(无线或有线)为传播信息的物质载体,信息传送过程为四个环节:广播节目的采集、编辑、加工、制作②。传播符号系统包括有声语言、音乐和音响三个要素。内容生产以传者为中心,传播形态按照内容划分为类型化频率,如交通广播、新闻广播、旅游广播、经济广播、音乐广播、小说评书广播等,在频率中完成由传者——受众的生产闭环。

新广播形态总体上表现为“互联网+广播”,与国家的“互联网+”战略相契合,亦即云计算、大数据、传感器、人工智能等新兴技术与广播深度融合,出现广播云服务、广播网络、新终端等新的声音媒介形态。其中,广播云服务是基于云计算的媒体运营和用户服务系统,面向内容加工、整合、运营和服务的综合需求,实现信息资源聚合、数据分析整理、采编流程管理、融媒内容生产、多渠道智能发布,以及用户数据管理为一体的融媒管理平台,如云南广播电视台的媒体融合云服务平台。广播云服务系统通过采集用户数据,分析用户行为,解决用户有效互动,提升参与度,增强用户黏性等问题③,为用户提供动态、按需、易扩展的音视频资源,支持多层次、跨地域广播。云服务商业模式包括“存储即服务、生产即服务、分发即服务、运营即服务、内容应用即服务”④。广播云服务成为“智慧广电”建设的有机组成部分,并最终成为“智慧城市”的子系统。如中科大讯飞与国家广播电视总局广播科学研究院、安徽新闻出版广电局等单位共建“广播电视与语音技术融合创新实验室”,开发下一代广播电视智能机顶盒和遥控器的语音标准,智能题字版系统,打造AI(Artificial Intelligence)+智慧广电生态圈。广播网络是社会协作生产、分享和上传音频的交互平台,互联网将各地域电台联结起来,形成一个超级广播平台,实现信息互联互通,资源共享。新终端是指广播嵌入各种智能应用终端,如智能手表、眼镜、家居用品、随身携带用具等;音频按需点播(Audio on Demand,AOD)可根据用户的需要,自动检索,通过高速传输网络传送到终端,从根本上改变用户过去被动式听广播的不足;数据算法按照用户需求推荐内容。新广播形态下,内容生产和传播是一个开放的、动态的体系,每个生产环节互相连接,互相交互,形成复杂的网状结构。声音在多媒体、多渠道,以多元化形态传播。

(二)有声读物(Audio Readings)

以往只有有声书(Audio Book)的概念。美国有声书出版商协会(Audio Publishers Association,简称APA)定义有声书是指包含不低于51%的文字内容,复制和包装成盒式磁带、高密度光盘或者单纯数字文件等形式进行销售的录音产品。⑤张岩认为有声书是通过声音表演形式,借助电子化录制手段编辑而成的语音类图书产品。⑥淳姣、赵媛、薛小婕提出,有声书以声音为主要展示形式,需存储在特定载体并通过播放设备解码,以听觉方式阅读的音像作品。⑦但是,以上界定未能反映社会化媒体中大量没有文字版权的有声语言作品现状,如故事、时事述评、心理辅导、在线微课、科学普及等各种网络音频,如《张召忠说》《罗辑思维》《晓松奇谈》《蒋勋细说〈红楼梦〉》等,有的没有文字,几乎完全口头创作,具有知识与信息含量,成为“听”知识的一种信息获取方式。

而本文提出的有声读物(Audio Readings),狭义上就是前文所指的有声书,俗称“听书”;新广播形态下,从广义上指以有声语言为主要传播符号,以音乐、音响、画面、图文等为辅创作形成的,具有一定知识信息含量的媒体产品和服务。它与有声书的区分在于:其一,拓展了有声书的口语化文本形态,不仅包含文字书的有声版,而且包含无文字的纯口语类作品;其二,强调以声音符号为首要的创作元素,明确其数字化媒体特征;其三,突出有声读物在知识经济中的产品属性。在网络环境中,有声读物是一种数字媒体产品和服务。

随着网络直播兴起,有声读物生产脱离文字版本的依赖,实现口语创作和口语直播。有声读物是媒体融合生态下音频产品的新样态,存储介质从实物到云服务;传播文本从文字到口语;传播技术从录播到直播;传播渠道愈来愈多样化。与传统广播不同,有声读物是社会化媒体的产物,用户既是接受者也是传播者,内容生产强调以用户需求为导向,以用户体验为中心,需要重塑生产流程,实行跨媒介、多渠道分发的运营策略。有声读物打破了传统广播的价值链,使音频产品在媒介融合环境中获得“新生”。研究有声读物用户需求,以及基于用户需求的内容生产策略,对于新广播发展具有重要启示意义。未来广播将不仅可听,还可看、可玩,成为人人皆能体验、定制的智能化广播。因而音频生产的创新,将离不开新语境的影响:即社会化媒体宏观语境,用户生产内容的中观语境,以及人们收听行为变化的微观语境。

二、声音传播的新语境

(一)宏观语境:社会化媒体改写传媒生态

当今世界经济正在由工业经济向知识经济转变,知识在经济发展中所占比重与创新价值正在上升。利用知识、信息、智力开发的有声读物属于一种知识产品,用户成为生产与传播主体。社会化媒体改写传媒业市场,成为信息消费入口,关系产品成为传媒市场的支柱产品。⑧在社交网络中基于关系传播的有声读物业态呈爆发式增长。美国音频出版商协会(Audio Publishers Association,APA)发布的主流出版单位销售数据显示,有声读物近年销售额增长超过20%,⑨超越电子书成为出版市场上一匹“黑马”,被《华尔街日报》誉为“增长最快的出版物”,有声读物产业成为一片蓝海。2017年国家新闻出版广电总局《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》提出,实施建设有声读物精品出版工程,加强有声读物精品的创作生产。有声读物正在改变传统广播格局,刷新音频产业的市场规则。

(二)中观语境:用户生产内容涌现

用户生成内容(User Generated Content,UGC)的有声读物大量涌现。中国有声读物平台兴起,汇聚海量内容,用户规模庞大。广播电台、网络电台、手机APP客户端、微信公众号、个人播客、声优均可制作上传有声读物,在网络中发布、下载和分享。例如,2017年蜻蜓FM下载用户量约 3亿,日活跃用户数 1200万,平均收听时长 130分钟,合作电台数量3000家,签约主播2万人,有声内容 1200万小时,每天累计收听时长 2600万小时。⑩2015年12月果壳网推出“在行”,提供一对一付费咨询服务,“罗辑思维”推出“得到”,2016年12月喜马拉雅FM举办“123知识狂欢节”,音频知识付费市场逐渐形成。

(三)微观语境:人们收听行为变化

有声读物最初面向视障、残障人士,如今生活中大量网民和手机用户成为有声读物的爱好者,年轻父母给儿童听故事;学生利用有声读物获取知识、学习语言;人们上下班和健身跑步途中边走边听。有声读物用户规模、数量、结构和使用行为发生变化。收音机、车载终端、平板电脑、智能手机等终端并存,供人们自主选择,方便携带。用户与主播即时互动,转发、点赞、评论,人们参与内容生产和传播。快节奏生活使收听时间变得碎片化。在不同场合下,人们对有声读物具有不同需求,因而对用户行为的认识不能停留在传者思维中,可以从用户新的需求出发,考虑其主观能动性,进而以用户体验为中心来改革内容生产机制。

三、有声读物的用户需求

有声读物传播语境变化亦带来了用户需求的变化。当前音频用户需求研究存在不足,一是基础理论研究相对薄弱,缺乏较为成熟的理论框架;二是对广播的研究停留在以传者为主体的思维中,对用户思维、互联网思维认识不够深入。用户与听众、受众概念不同,强调人的主观能动性。为深入研究用户收听行为及需求变化,本文以智能手机用户为对象,通过问卷调查和深度访谈,从公共管理、市场营销、传播学、心理学、行为学的交叉领域展开探讨,设计问卷及具体问题,以期为音频内容生产提供新的思路。为厘清本文提出的问题,笔者采用质化和量化相结合的研究方法,对20位用户进行深度访谈,并且共计发放问卷413份,回收有效答卷408份,问卷有效率为 98.8 %,其中大专以下学历占34.3%,本科学历50%,研究生学历15.7%;男性30%,女性70%;18~50岁人群占比87%。

(一)有声读物用户使用行为动机

马斯洛从行为科学角度指出,人的需求分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五个层次,从低到高逐层递升。需求理论研究的重点是以人为本。需求内涵是丰富的,不仅包括需求总量的变化,也包含需求层次、结构、特征等变化。彭兰认为,网民使用社会化媒体的动机有三个层面:自我表现需求、社会互动需求、社会报偿需求。以上观点为研究有声读物用户需求变化提供了理论借鉴。

调查显示,用户选择有声读物的行为动机包括:节省时间,帮助自己阅读更多书籍;伴随左右,边做事情边收听;放松眼睛,避免伤害;休闲娱乐,消磨时光;欣赏口语艺术;节约买书成本;社会交往;满足语言爱好者的创作需求等。有声读物用户需求分为以下三个层次。第一层是最基本的需求动机,满足信息和知识获取需求,情感伴随和休闲娱乐。第二层是满足用户社会交往的动机,在虚拟社群分享有声读物,获得共同话题,形成对有声读物共同兴趣的交往圈子。第三层是自我价值实现,包括打造自媒体平台,创作有声读物上传分享,寻求社会认同和赞誉,扩大社会资本,制作付费产品,获得市场盈利。

(二)有声读物用户需求特征

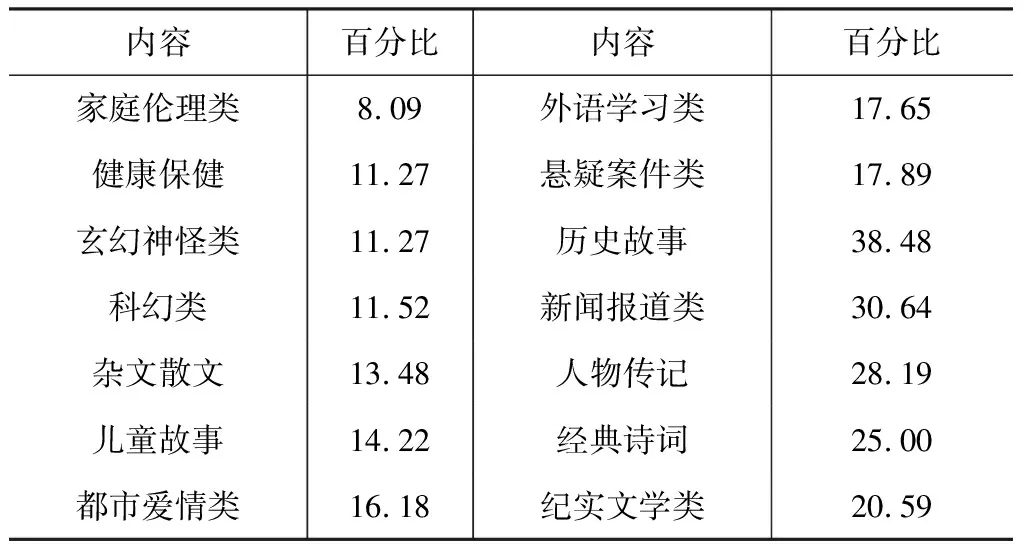

根据调查数据分析,用户爱听的内容包括有声小说、新闻纪实、历史故事、诗歌散文、广播剧、评书、外语学习等(见表1)。用户对媒介世界的认知正在迅速提升,不仅关心自己获取了什么信息,还在意所获取信息是否解决了自己的问题,是否满足自己的需求,希望获得更加个性化、知识含量更高,能够解决即时性需求的信息和服务。在社会化媒体中,有声读物用户需求具有明显的层次性,呈现新的需求特征。

表1 有声读物的用户内容偏好

1.空间场景化

音频生产和服务应把人放在对环境的支配地位,考察人与环境的动态关系及其信息互动,不仅考察人对此时环境的需求,也要考察人对彼时环境的需求,在用户最需要的空间,设计让音频以最快捷的方式接近用户。人工智能时代的信息服务时空发生变革,将产生更多的场景化应用。

场景复杂多变,需求也是流动的、变化的、即时发生的,如景区游客需要随参观地理位置的改变而提供相应的智能语音讲解。这对于内容生产者而言,不但要即时发现用户的显性需求,还要预判隐性需求,旅行者更关心对下一个城市而非所在地的天气信息。

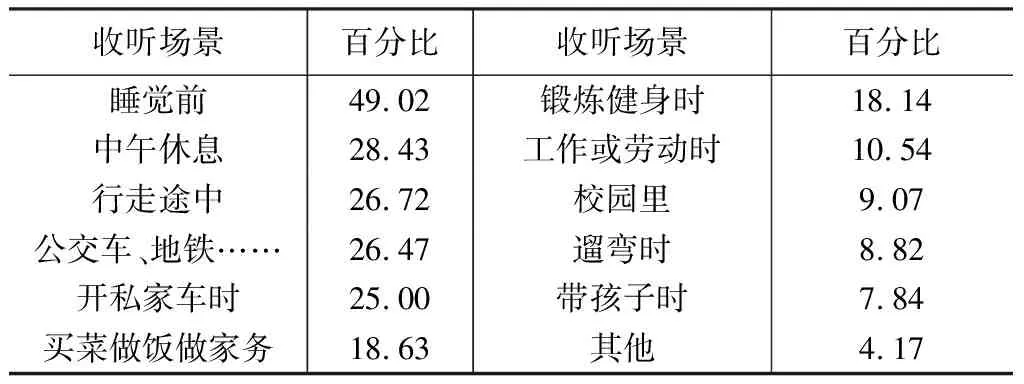

根据调查数据分析,用户爱听有声读物的生活场景见表2。用户依据生活作息习惯,充分利用碎片化时间伴随性收听,如带孩子场景是听儿童故事的高峰。以场景为自变量,内容为因变量交叉统计发现,列为睡前收听前几位的是历史故事、新闻报道、人物传记、诗歌散文类作品。场景是用户使用有声读物的新空间。根据场景使用痕迹可以了解用户生活习惯和需求,给用户画像,有针对性地提供音频产品。

表2 用户收听有声读物的场景偏好

2.内容定制化

在内容的选择、使用和服务过程中,算法推荐和地理服务成为个人定制的依据,大数据为用户提供精细化、个性化服务。面对互联网上越来越丰富的信息和资源,快速发现用户需求,提供个人定制服务,是音频生产创新的方向。但另一方面,也要规避“信息茧房”效应,通过提高信息运动效率,完善算法推荐功能,增加优质信息资源配比,增加人工编辑数量,优化信息运动情境,强化用户与平台的交互性等策略,来突破内容智能分发平台的“信息茧房”。调查显示,外语类在校园的收听率比不上玄幻神怪类音频产品,原因与学生喜好有关,也与平台推荐有关。流行有声读物与文学网站商业排行榜高度相似,受浮躁、功利风气影响,某些平台不惜借用暴力色情等低俗内容吸引流量。网站平台根据用户注册信息或浏览痕迹推送产品和服务,容易造成用户选择性接触。在提供精准服务同时,也要扩大用户的选择面,兼顾分层、分类和差异性需求。

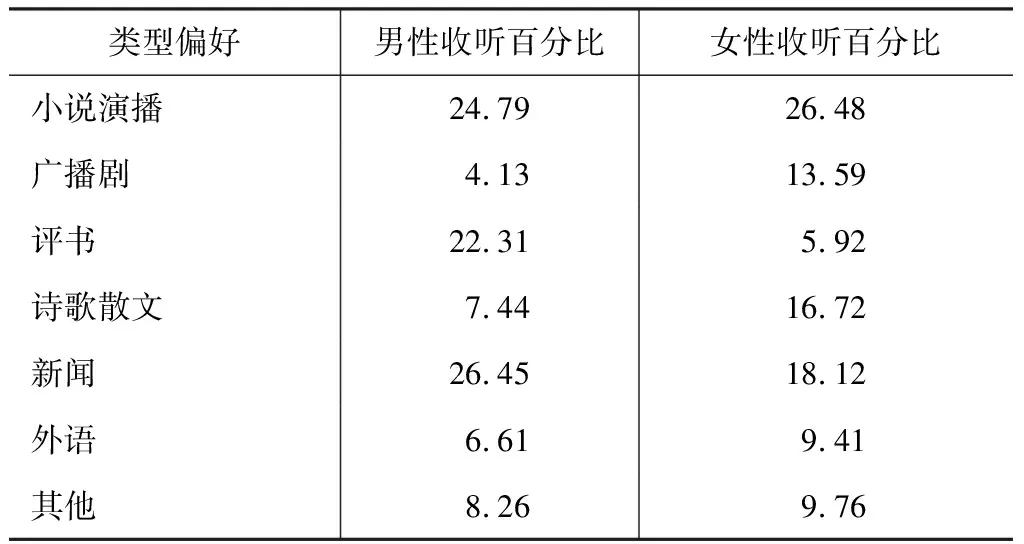

在内容个性化方面,以性别为自变量,收听类型为因变量交叉分析发现,男性爱听新闻、小说和评书;女性喜欢爱情小说、新闻和诗歌散文(见表3)。以年龄为自变量,内容为因变量交叉统计发现,18岁以下青少年爱听历史故事、散文诗词、外语类等;50岁以上中老年人爱听历史故事、人物传记、家庭伦理类、纪实文学、健康保健类等;年轻群体则兴趣较广,新闻类玄幻类、情感类和外语学习类收听较多。用户自主选择想听的内容,为此付费的理由是:内容丰富,在短时间内获取更多知识;演播水平高,有艺术欣赏性;价格便宜;平台服务好;产品策划设计好;音频搜索技术便捷等。

表3 性别与类型偏好的交叉统计

情感需求表现显著。声音产品凝聚人类丰富的情感因素。在第一需求层次中,用户通常把“听”当做情感伴随的过程,以获得精神满足、情感共鸣或心理认同,如夜晚情感类节目《夜听》,心理诊疗类节目《听,青音》,有助于安放心情,抒发心声,排遣孤独,解决心理忧虑或问题,用户在“听”的享受中,与主播共度夜晚这段富有情调的时光。普通用户对于用声读物的满意度较高,约70%用户对有声读物的内容、题材、语言、定价、技术便捷性和系统服务水平满意或基本满意。声音艺术爱好者则对播音主持水平有较高要求,90.7%用户愿意听到专业团队制作的有声读物,希望声音富有情感性和艺术审美性。

3.渠道社交化

社群是传播的虚拟组织。网络社群与现实社群一样基于人类的基本需求:兴趣、关系、情感和交易。接收者身份的用户在社群中分享动机是:声音审美的利他与互助,获得存在感,建立社交圈子,引发共同话题,或者跟风站队。传播者身份的用户在社群中创作分享动机是:获得社会赞誉和认同,实现自我价值,获取利益报偿,传播以扩大影响力,获得社会资本。社群成员之间地位平等,有影响力的成员、主创型或专家型主持人成为新的社群舆论领袖。如《罗辑思维》以“知识+社群”理念,招募会员,建立群体规范,通过成员需求的满足稳固社群结构,在社群中分享知识,使成员获得价值观认同感,建构社群的价值,形成新的社群商业模式。

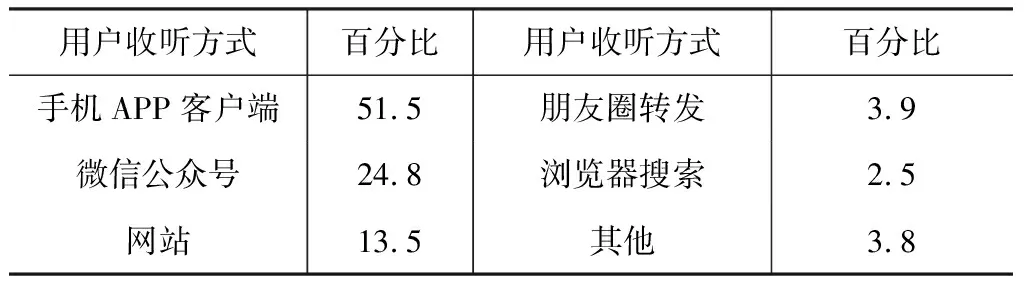

社交媒体是有声读物的传播渠道,包括电台网站、社区论坛、手机APP客户端,微信公众号、QQ群,微博等。在收听方式方面,移动收听比例最高,约80.2%用户使用智能手机收听,其中一半以上受访者下载APP客户端收听(见表4)。接近一半用户每周收听频率为1~3次。交叉分析显示,男性比女性使用浏览器功能略多,男性主动搜索有声读物比女性多。

表4 社交媒体中的用户收听方式

交互体验是传播的动力。调查显示,81.1%用户曾经转发给亲朋好友;36.5%用户写过评论;约23%用户曾经给主播打赏;40%用户愿意付费;13.2%用户自己创作过有声读物上传。总体上看,用户参与传播的愿望较强烈,参与行为较活跃。与内容有关的分享,成为传播的主要动力。对于优质的有声读物,用户常常点赞。评论主要针对故事情节、演播水平、角色性格等,话题越有争议性,评论数量越多。

4.时间碎片化

时间的价值在于,同样信息在不同时刻显现出的价值也有所不同,即使一条很普通的信息也有它的“黄金时刻”。人们希望把无聊的时间缩短,时间的价值因时而动,有时转瞬即逝,将用户“度日如年”的时间转移到“转瞬即逝”中。为节省时间,获得正处于“黄金时刻”的信息,用户可能愿意付费。每个人的碎片化时间是有限的,要在有限的时间、最需要的时间里,为用户提供精准信息和服务,这对于内容生产和服务的启示是:考虑内容服务的即时性、精准性和适听性。

任何时间都是黄金时段。传统广播的黄金时间段是早晨、中午和晚间。伴随城市规模扩大、城市交通拥堵问题凸显,私家车保有量上升,乘坐交通工具上下班高峰时段成为人们收听广播的主要时空。而网络音频打破广播时空局限,用户可自主选择,任何时段都是黄金时间。比如工匠师傅一边干活一边听书,工作时间就是他的黄金收听时间。移动收听因为节省时间和便携性成为主流收听方式。

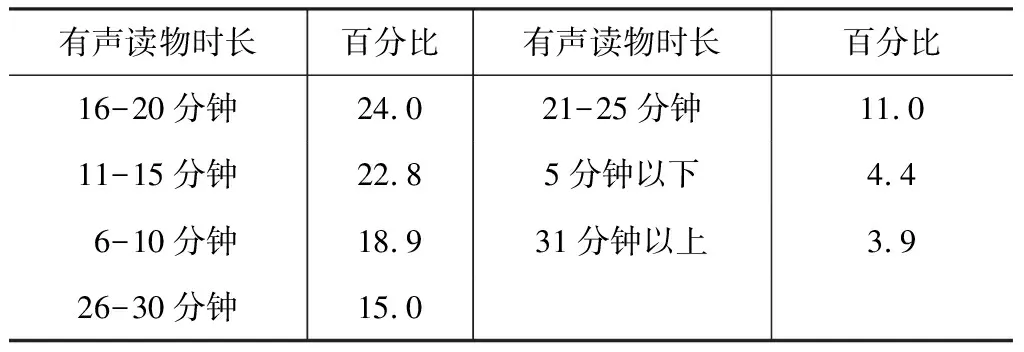

调查发现,大多数受访者认为收听一集时长在5~30分钟较为合适(见表5)。时间被分割成碎片,用户在不经意间收听,有声读物被制作成时长较短的单位,微故事、微小说受到欢迎。碎片化传播优势是:满足用户零散时间收听需求,消减听觉疲劳,可选择,方便存储、传送和下载。然而,并非长篇故事非要删减成内容碎片。许多长篇小说和长篇评书比删减版微故事的点击量更大,按照20~30分钟一集,分成若干集播出,用户可在任意休闲时间收听。

表5 用户认为合适的有声读物时长

数据显示,在懒人听书中,单田芳改编和播讲的长篇评书《白眉大侠》点击播放量3.37亿,袁阔成播讲的《三国演义》播放量1.92亿,周建龙播讲的长篇小说《鬼吹灯》收听量近1亿,农夫三拳播讲长篇小说《三生三世十里桃花》播放量19.8万,而微信公众号粉丝超过10万的微音频数量并不多。碎片化并非内容的任意删减,而是收听时间的碎片化分割。长篇叙事中丰富多元的信息,跌宕起伏的情节,造型丰满的人物,思想深邃的内涵,深深打动用户。即使收听中断也丝毫不影响兴趣,智能手机与车载终端、蓝牙播放器智能连接,在中断的地方自动打上标签,以便下次连续收听。

四、基于用户需求的超媒介音频生产策略

以上调查体现当今人们对于声音产品和服务的需求状况,为研究社会化媒体语境下的音频生产奠定了基础。2016年国家新闻出版广电总局《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》提出“十大体系”建设,其中包括加快融合型经营体系建设,加快融合型运行机制建设。媒介融合时代,有声读物实现了与传统广播的制播分离,使音频在社会化媒体中获得新生,形成一条全新的产业链。因此,研究有声读物用户需求,在此基础上提出适应于新媒介语境的生产策略,对于广播转型和融合发展具有十分重要的意义,也将推动广播领域的理论研究。

探讨新的生产策略,需关注社会化媒体两个传播要素:一是跨媒介运营;二是用户生成内容。广播电视作为大众媒体,与自媒体小众传播不同,其音频传播特征是:规模化、品牌化和原创性,运营媒体“头部”资源是发展策略,媒介融合为必然趋势。除部分音频只能或必须以声音形式传播外,有声读物原创内容将实现跨媒体、多渠道、多元化、多层次分发,在融合媒介空间发挥传播影响力。有声读物与影视剧、动漫、游戏等其他媒体共同构建一个更加宏大的叙事空间。如一些有声书与纸质版、电子书同时发售;将网络IP(Intellectual Property,知识产权)小说改编成有声书、纸质书、影视剧、游戏,以及衍生品等,超媒介内容生产是媒介融合时代新的运营策略,是全新的融合产业链。

(一)超媒介叙事概念

超媒介叙事(Transmedia Storytelling)概念由美国麻省理工学院教授Henry Jenkins于2003年提出。他认为超媒介叙事是基于当下传播碎片化环境,利用人们多媒介获取和发布信息的传播行为,即将叙事内容系统性拆解并通过多元媒介发布出去。理想状态下,每个媒介都在发布信息中承担独一无二的作用。超媒介叙事能够激发用户对叙事碎片缝隙空间的想象,唤起人们参与创作的热情。Christy Dena在对超媒介叙事式游戏研究中指出,小部分受众在与原始出版物互动过程中所生产的内容,最终成为其他广泛受众的重要消费产品。根据超媒介叙事理论,笔者基于用户需求特征,提出有声读物超媒介生产创新的路径,以期为新广播价值链重构和转型发展提供策略支持。

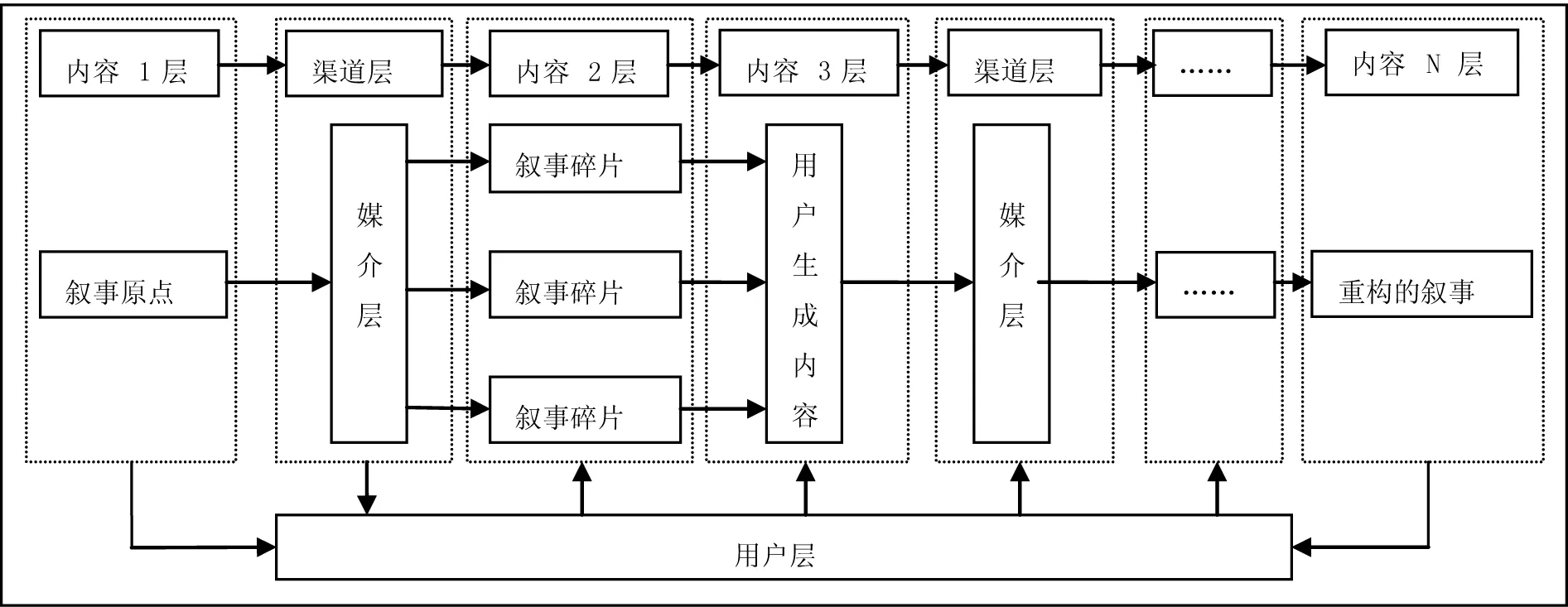

(二)超媒介生产流程

超媒介与业界常说的跨媒介不同,跨媒介一般被认为同一内容在多媒体平台重复传播,具有复制性、统一性特点,受众是被动接收,缺乏参与。超媒介叙事并非复制内容,而是用户生成叙事碎片,参与生产创作和分发,用户既是消费者也是生产者。有声读物超媒介生产流程是:叙事原点是内容1层;通过媒介层不同渠道分发,由用户接收,激发粉丝的参与热情,创造出新的叙事碎片,以弥补断裂的叙事缝隙,即内容2层;叙事碎片进入再生产,成为用户生产内容,进入产品再造阶段,形成内容3层;再经由媒介层分发;如此循环,不断重构,形成内容N层,构建一个更加宏大的叙事世界。超媒介文本并非单一形态,叙事亦非线性叙事,而是变成多媒介、多渠道、多形态、多文本、碎片化的叙事结构。超媒介叙事特点是:碎片化、沉浸感和互文性。

(三)超媒介生产策略

1.以点线体为构架的诱发生产策略

周荣庭、方可人从出版物的连续性、体验的泛在性、受众参与的广泛性3个维度,构建了超媒介叙事模式下图书出版物创新的“脚手架”模型,每个维度以叙事世界作为O点向外扩散,在单一维度以及维度交叉处存在节点,每个节点作为图书出版物生产的必要元素,包括多元叙事载体、预告、自媒体、共建机制、叙述缝隙、多元视点、跨界出版。该模型为研究有声读物超媒介叙事提供了框架。

图1 有声读物超媒介生产流程

有声读物的超媒介生产,以点线体为构架,通过多维度扩散,提升用户的体验感和沉浸感,吸引人们参与到内容生产中,通过不同媒介改编相对独立的叙事文本,形成一个更大的立体的叙事空间。“点”是叙事原点,一个好的IP创意、角色、事件或故事,皆可成为触发创意的叙事原点。“线”是指由叙事原点开始,沿着三条线性维度向外扩散,即自媒体用户参与维度、多元叙事渠道维度和连续发布内容维度。在自媒体用户参与维度中,用户发表不同看法、意见、评论或同人作品,弥补叙事缝隙,成为下一步内容整合的素材。在多元叙事渠道维度,形成多媒介文本,即多种产品形态,每一种形态可以成为独立产品形态。在不同渠道发布的故事碎片之间,也留下叙事缝隙,吸引粉丝借助自己的想象去填补、创造。在连续发布内容维度,将有声读物制作成单元产品,连续发布音频单元,并非一次性将内容兜售给用户,制造“神秘”:一是连续补充故事内容;二是预告或设置悬念,用宣传短片推荐,引起用户的注意力和收听愿望;三是吸引用户转移到相应作品中。三个维度的“线”向外延伸,产生许多节点和维度交叉点,每个点都代表一种诱发工具,如在预告与自媒体用户的结合点,形成共建机制,吸引用户参与内容共建;如在预告与多元渠道发布的交叉点,会形成多元视点,产生多元创意空间。如此延展、交叉、循环,建构一个增强用户粘性的产品运营方案,即“体”,一个立体开放、无限扩展的叙事空间。

如以Fresh果果网络原创小说《仙侠奇缘之花千骨》为叙事原点,氧气听书将其改编成有声读物《花千骨》,通过多元渠道分发和再生产,形成电视剧、电影、舞台剧的花千骨产业链,开发手游及电视剧衍生产品,创造出一个立体的花千骨叙事空间。有声读物诱发生产策略中,通过连续播出、多渠道发布和预告,制造断裂感和“神秘纱幕”,引起用户的注意力和收听愿望。由于多元叙事载体分发的内容具有差异性,热心听友为了解更多、更完整的情节,在不同渠道“追剧”,发表评论和参与内容共建。

2.基于认知平衡的驱动策略

1958年心理学家弗里茨·海德(Heide)提出认知平衡理论。海德从人际关系的协调性出发,认为在一个简单的认知系统里,存在着使这一系统达到一致性的情绪压力,这种趋向平衡的压力促使不平衡状况向平衡过渡。这一理论的中心思想是,认知处于平衡状态时,能引起一种满意状态;而一旦失去这种平衡,就会产生紧张和恢复平衡的力量;当认知处于不平衡时就力求趋向平衡,或改变现存的某种认知因素,以矫正不平衡。海德突破了传统格式塔心理学只从主体与客体关系上考察个人认知的局限,把人际关系引入认知研究领域,以极其简便的模式从主客体及客体与他人的多重关系上来研究认知。

借鉴海德的理论,探讨社会化媒体中有声读物粉丝的情绪与认知,发现认知平衡心理对于粉丝参与内容生产具有驱动作用。F(Fans,粉丝)表示认知的主体;R(Role)表示认知客体,如叙事中的某个角色;X表示认知断裂的部分,可以是人,也可以是事或物。如果F很喜欢R时,同时对X持有肯定态度,R对X也持有肯定态度,那么认知是协调的;而当X缺位时,认知失去协调,为达到认知协调,F对缺位信息X仍持有肯定态度,并希望通过对X的搜索和弥补,来达到认知协调的目的,从而使F—R—X三者关系保持平衡状态。

传播者将有声读物的叙事元素拆解成有机的碎片,安置在不同媒介中,引起粉丝们搜索的兴趣。粉丝们喜欢某个演员或虚拟角色,但由于碎片化发布或多渠道分发的媒体差异性和断裂性,造成叙事并非完整地被用户获取,而留下叙事洞或缝隙。这些缝隙的存在,打破了人们对于情节完整性的认知平衡,唤起用户的热情,使其按照自己的情感和态度来维护认知上的统一,在这种心理驱动下,用户便会主动探索未知文本,凭借自己的创造力去寻找线索,拼接人物形象,重构剧情。

叙事碎片每个单独剧集都能让观众进入故事,每种渠道在内容发布中承担独一无二的作用,使有声读物的用户粘性得到增强。如由南派三叔创作的网络小说《盗墓笔记》的传播形态有:有声读物、图书、电影、电视剧、手机游戏,每种形态的叙事内容不尽相同,抓住粉丝兴奋点,影游互动,让用户去探索、体验、评论、猜测,传播者时时预告、推广,组织社群话题,形成议程设置,推动叙事情节纵横拓展。

3.产消一体的共建策略

未来学家托夫勒提出“产消者”( Prosumer=Producer+ Consumer) 的概念,即消费者也可能成为创新的实施者,在消费过程中也创造附加价值。“产消合一”是指生产和消费的合二为一,即生产者同时也是消费者。社会化媒体是典型的信息共建平台。新广播的内容提供者来自不同的领域,用户作为独立的内容提供者,成为内容创造的重要力量,有声读物产生了大量跨专业、跨背景的内容。越来越多的“产消者”正在改变着音视频产业形态、产业范围和产业趋势。

在内容生产流程中,作为“产消者”的用户,其价值创造职能体现在以下方面:一是评论反馈,对有声读物表达自己的看法,转发使之呈裂变式传播,用户以多元视点所生成的评价、意见或建议,成为内容再生产的来源;二是创作分享,用户凭借自己的知识积累,编写、录音或直播有声读物,创造IP内容。用户深度参与创造,使得有声读物的生产流程呈现开放式螺旋上升的结构,内容在用户共建机制下不断被重构、拓展和丰富。

例如“为你读诗”是以诗歌为纽带的人文艺术平台,从行业翘楚到普通大众,人人皆可朗读诗歌,配以文字和美图,在微信公众号中分享,共同打造“知识、审美和情感”诗意生活。再如广播剧《太平洋大逃杀》,运用声音蒙太奇手段,叙述事件,塑造形象,渲染氛围,烘托主题,引人深思。听完广播剧后网友评价:对电影很期待,想看看在极端环境下,人性因某种火花的激发而走向失控,毁灭他人与自我毁灭,人性如何从泯灭,到觉醒,再到自我救赎。网友对于该广播剧的评论,成为下一步电影改编创作的素材来源。用户反馈使同人作品在自媒体中流行。“同人”一词来自日语,本义指有相同志向的人们,在动漫产业中指共同从事个人出版创作的伙伴。同人创作是基于个人兴趣爱好的行为,将叙事情节延伸、补充或翻转,是在原作基础上的二次创作活动,有人称之为对原作“爱的产物”。同人作品形态很多,包括图书、网络文学、音视频、游戏、动漫等各种类型。有声读物借鉴同人创作,由声音爱好者自发组成剧社,自编自导自演广播剧,喜马拉雅FM平台很多网友根据《剑侠情缘网络版叁》等游戏元素创作同人广播剧,有的制作水平不比专业团队逊色。

无论叙事原点还是碎片化叙事元素,都成为超媒介内容生产链条中的一个环节,所有叙事元素共同构建的传播影响力超过任何单一文本而产生“现象级”产品和服务,是形成品牌的基础。超媒介叙事传播影响力是基于好故事而产生的。积极的价值观、正能量以及人类美好的情感,是超媒介叙事的灵魂,带给人们精神滋养是超媒介叙事永恒的诉求。为了给用户更优质的收听和使用体验,满足用户的个性化需求,有声读物叙事质量及其文化价值应成为生产者追求的目标。

注释:

① 曹璐:《广播新闻理念与实务创新研究》,中国广播电视出版社2007年版,第2页。

② 王宇:《现代广播新闻实务》,中国广播电视出版社2009年版,第12页。

③ 金晶、黎朝华:《云南广播电视台融合媒体云服务平台介绍》,《现代电视技术》,2017年第2期。

④ 单炳云:《广电媒体云服务商业模式探讨》,《广播电视信息》,2012年第10期。

⑤ 蒋娟、吴燕:《出版业形态的有益补充——中国有声书发展研究》,《中国编辑》,2017年第10期。

⑥ 张岩:《有声读物自助出版平台的建构模式及媒介功能重塑》,《编辑之友》,2016年第6期。

⑦ 淳姣、赵媛、薛小婕:《有声读物图书馆及其构建模式研究》,《图书情报工作》,2010年第23期。

⑨ Audio Publishers Association.AudiobooksContinuesDouble-DigitGrowth.https://www.audiopub.org/uploads/pdf/APAC2017PR_final.pdf,2017-06-07.

⑩ 根据蜻蜓FM网络电台发布的数据统计。