公共服务动机对公务员工作倦怠的影响

工作倦怠(job burnout)也称“职业倦怠”、“职业枯竭”,是组织成员在长期工作压力之下所体验到的一种身心俱疲、能量被耗尽、失去成就感的心理和生理倦怠感觉。与社会普遍认知相反,公务员职位虽炙手可热,却也是工作倦怠最为易发和高发的职业群体之一。在政治新常态下,公务员“为官不为”“庸政懒政怠政”等工作倦怠现象亦广受诟病,并被视为一种新型腐败行为从而被严格治理。基于公务员更为显著的公共性和利他性的职业属性,工作倦怠心理伴随着工作态度的消极认知,进而影响其工作行为绩效,并导致政府治理能力和公信力不足等负外部效应的产生,因为公民对政府服务质量的高低和政府形象好坏的认知,往往是基于自身与向其提供公共服务的公务员个体的接触体验而建立起来的。因此,研究如何优化公务员心理环境以应对工作倦怠的问题刻不容缓。在组织行为学中,动机被认为是一切行为的发端、方向、强度和持续性的基础,个体行动的方式、行动的持续性和行动效果,在很大程度上受动机性质的制约。本文通过解析公共服务动机与公务员工作倦怠二者之间的内在联系,试图为应对公务员工作倦怠的心理干预机制构建研究提供借鉴。

一、相关理论概述

(一)公共服务动机的概念及测量

较早并广受认同的公共服务动机概念是Perry和Wise于1990年提出的:“公共服务动机是个体主要或完全基于公共制度和组织的动机进行回应的心理倾向。”[1]该定义重点强调了诸如公民责任和同情心之类的动机。Rainey和Steinbauer将公共服务动机定义得更具广泛含义:“一种服务于团体、地方、国家或全人类利益的利他主义动机。”[2]国内较早研究公共服务动机的学者则认为公共服务动机是一个多维度的抽象概念难以描述的内在心理过程,它会随时间而变化并在不同的机关部门表现各不相同。[3]虽然国内外学者对公共服务动机概念的表述和定义有所不同,但共同点是它们都关注公共领域的动机和行为,且这些动机和行为是有利于他人和促进社会福利的。[4](P1-14)近年来随着反腐倡廉活动的大力推行,我国学者也对公共服务动机展开了中国情境下的研究,对当前我国党政干部公共服务的动机状况,以及其对组织公民行为和职业幸福感等的影响进行了分析。从中西方对公共服务动机的研究背后不难看出这样一种趋势,那就是以工具理性为主导的“新公共管理”范式在再次遭遇低绩效和合作抵触等现实之后,人们重新思考公共部门行为主体的动机和价值观等内在维度的问题。

公共服务动机测量是公共服务动机研究中的关键性问题。Perry和同事提出了理性动机、规范动机、情感动机三种潜在作用机制,并以此为实践应用基础,设计出了测量公共服务动机的公共政策制定、公共利益承诺、同情心和自我牺牲4个维度,并涵盖24个题目的量表。[5]考虑到不同政治文化情境下的解决方案的差异性,Kim等发表了一个横跨12个国家的量表研究。[6]国内学者对公共服务动机的测量研究倾向于以Perry的24题问卷为基础,并根据研究目的和中国实际情况对其作出相应的调整。

(二)工作倦怠的内涵及测量

Freudenberger于1974年首次提出工作倦怠的概念,用于描述服务行业当中的个体由于工作状况带来的身体和情绪上的极度损耗状态及主动性的丧失。[7]Maslach认为,工作倦怠是指工作者出现的“情感衰竭、人格解体和个人成就感降低”,其中情绪衰竭维度为工作倦怠的核心内容。[8]由情感衰竭、人格解体和个人成就感三个因素构成的工作倦怠,是对压力表现的一种反应形式。[9]同时,工作倦怠产生的理论模型研究也日渐深入,如Maslach和Leiter提出了“匹配-不匹配”模型[10]。公务员作为特殊群体,其工作倦怠的影响变量更趋复杂,我国学者在充分借鉴西方学者研究成果的基础上,立足多学科角度,辨析公务员工作倦怠产生的成因,提出预防和应对“药方”。由此看来,工作倦怠已不能简单被视为个人问题,需要从社会、组织、环境、工作结构特点等更多层面探讨应对策略。

在工作倦怠的测量中,Maslach的工作倦怠量表(MBI)因被证明具有比较高的信效度而成为该研究领域中居主导地位且应用最为广泛的量表。此后,Pines编制出了单维度倦怠量表(BM)。[11]虽然BM也是工作倦怠少数几个使用较多的测量工具之一,但其信效度一直受到许多学者的质疑,所以大多学者倾向于对MBI进行补充完善。如Densten补充完善了MBI的结构维度,其提出的五因素工作倦怠测量模型,包括心理紧张与躯体紧张、自我评价的无效能感与他人评价的无效能感以及疏离。[12]Maslach等人又对原理论框架进行了扩展,注重将个体因素和情境因素更加清晰地整合在一起进行研究。为了很好地测量工作倦怠,国内学者对西方的职业倦怠量表进行了本土化改编。李超平、时勘在Maslach的指导下,将MBI问卷进行修订以更加适应中国情境。

基于以上研究成果可见,作为一种内部驱动力,公共服务动机会引起公务员良好行为的改变,公共服务动机高的公务员在工作时往往表现出较高的积极性和热情度,能对自身进行更好的情绪管理,在面对工作压力时有较高的抗压能力。那么,当前政府公务员的公共服务动机水平和工作倦怠程度如何?公共服务动机与公务员工作倦怠之间存在什么影响?应该如何理性应对?基于公共服务动机水平对公务员工作倦怠状态具有较好的预测作用,本文通过社会调查分析对以上问题进行回应。

二、研究方案设计

(一)调查对象

本文以江西省各级政府县处级以下公务员为调查对象,采取在MPA研究生课堂上发放纸质问卷和在公务员QQ群、微信群上填写问卷的调查方式获取第一手资料。结合研究目的,运用Spss22.0对公务员公共服务动机和工作倦怠进行变量间的数据分析。

(二)变量测量

1.问卷赋值具体方法。在公共服务动机测量方面,以Perry的PSM问卷为蓝本,在课堂上与MPA研究生进行了深入探讨,对讨论观点分析整理后再进行问题甄选,确定使用11道题目。采用5分李克特量表进行测量,“完全不同意”计1分,“比较不同意”计2分,“不一定”计3分,“比较同意”计4分,“完全同意”计5分。(在5个反问句式中,计分方式发生改变,采用反向计分,即“完全同意”计1分,“完全不同意”计5分,以此类推。)

在工作倦怠测量方面,因情感衰竭、人格解体、个人成就感降低这三个专业名词在调查中难以进行准确阐释,因此将其分别改为工作情绪、工作态度和工作成就感再进行描述。在MBI量表的基础上结合中国情境特点和MPA研究生的深度访谈,对一些重复性问题进行了删减,最终从三个维度出发共编制了15道题目,涉及个体心理、人际关系、职业前景、工作任务、制度环境和社会支持等方面的问题。其中,5项测量工作情绪,6项测量工作态度,4项测量工作成就感。采用7李克特量表进行测量,“从不”计1分,“极少”计2分,“偶尔”计3分,“经常”计4分,“频繁”计5分,“非常频繁”计6分,“每天”计7分。(在4项测量工作成就感中,计分方式发生改变,采用反向计分,即“每天”计1分,“从不”计7分,以此类推。)

2.样本个体统计特征描述。本次调查共回收线上线下有效问卷504份。其中,男性264人,占52.38%;女性240人,占47.62%。年龄在20~30岁208人,占41.27%;31~40岁204人,占40.48%;41岁以上92人,占18.25%。学历方面,大专及以下6人,占1.19%;本科364,占72.22%;硕士及以上学历134人,占26.59%。婚姻状况方面,已婚300人,占比59.52%;未婚204人,占40.48%。工作年限方面,5年以下216人,占42.86%;6~10年192人,占38.09%;11~20年84人,占16.67%;21年及以上12人,占2.38%。行政级别方面,科员196人,占38.89%;副科104人,占20.63%;正科132人,占26.19%;副处及以上72,占14.29%。工作岗位中,综合管理岗324人,占64.29%;专业技术岗36人,占7.14%;行政执法72人,占14.29%;司法检查18人,占3.57%;其他岗位54人,占10.71%。从本次调查对象的选择来看,以中青年公务员为主,年龄结构中40岁以下的占80%以上。

三、数据统计与结果分析

(一)个体统计特征对公共服务动机和工作倦怠的影响分析

本文以个体统计特征各维度为自变量,以公共服务动机和工作倦怠作为因变量,运用Spss22.0对其进行交叉分析,探求不同背景特征下的公务员在公共服务动机水平和工作倦怠程度上的差异程度,结果如表1所示。

表1 个体统计特征对公共服务动机和工作倦怠的交叉分析

1.个体统计特征对公共服务动机的影响分析。由表1可知,男性公共服务动机水平要高于女性,已婚群体的公共服务动机水平要高于未婚群体。年龄与工作年限存在正向关系,一般年龄越大其进入公共部门工作的年限就越长,因此这两个个性特征与公共服务动机水平呈现类似向上趋势:20~30岁和31~40岁公务员的公共服务动机水平偏低,41岁以上公务员公共服务动机则相对较高,因为他们工作年限较高,且大多处于处级以上领导岗位,工作经验丰富,工作水平较高,对岗位权利和责任意识更加明晰。学历与公共服务动机水平呈现抛物线关系:学历较低的公务员一般处于勤杂岗位,工作内容相对机械而烦琐,待遇又不高,工作积极性较低因而呈现公共服务动机水平较低的现象;研究生学历以上的公务员由于其期望值也较高,而公务员待遇主要依据职务职级评定的工资制度和狭窄的晋升渠道,这让他们心理产生失衡感,因而影响了其公共服务动机水平。不同岗位类别的公务员公共服务动机水平差异不太明显。

2.个体统计特征对工作倦怠的影响分析。从总体上来看,公务员的各维度工作倦怠均值大多在3~4分之间,说明他们普遍出现了中度工作倦怠的状况。女性由于事业家庭双肩挑的矛盾更加突出而表现出更高的工作倦怠程度。随着年龄增大,公务员工作倦怠情况愈发严重。未婚人群工作倦怠情况较已婚人群稍好一些。学历越高工作倦怠程度越高,这和心理期望值有关,学历高的相应的对自己的工作期望较高,拥有硕士及以上学历的公务员工作倦怠情况突出。职级与工作倦怠程度呈负相关性,其中科员工作倦怠程度最高。不同岗位的公务员工作倦怠程度有明显差异,其中综合管理岗和司法检查岗的公务员较从事专业技术和行政执法的公务员工作倦怠程度严重。

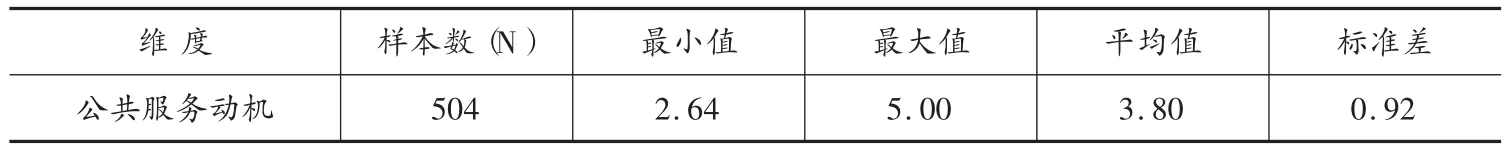

(二)公共服务动机的度量与分析

根据5分李克特量表进行测量,得分在3~5分之间则说明调查对象具有相对较高的公共服务动机水平,1~3分为相对较低的公共服务动机水平。根据表2可知,公共服务动机量表均值为3.80,说明江西省公务员具有较高的公共服务动机水平,意味着该群体对公共政策参与、公共价值、自我奉献和同情心有较高的内在认同。这种内在认同对工作认知具有显著的提升效果,有助于建立积极的情感体验和塑造良好的工作行为,最终得以提升公务员工作绩效。

表2 公共服务动机量表的描述性分析

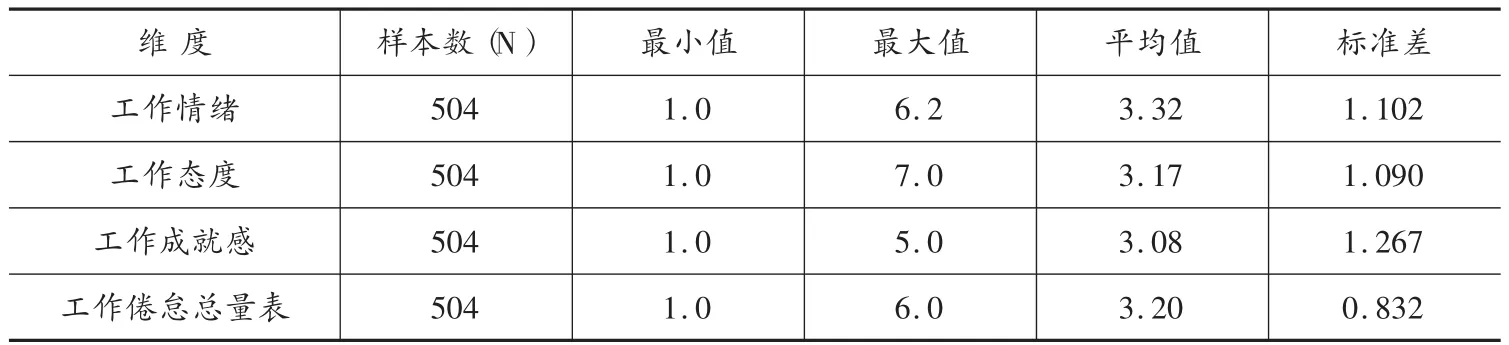

(三)工作倦怠的度量与结构

工作倦怠根据7分李克特量表进行测量,分为1~3分、3~5分、5~7分这3个区间,分别代表轻度、中度和重度工作倦怠。通过对调查问卷所得的数据进行分析,得到表3所示的工作倦怠描述性分析结果。由表3可以看出,江西省各级公务员工作倦怠状况处于中等程度,其中工作情绪倦怠方面指数较高。

表3 工作倦怠量表的描述性分析

(四)公共服务动机与工作倦怠的关系

相关性分析。从表4可知,公共服务动机与工作倦怠呈现出显著负相关性。三个维度中,工作成就感与公共服务动机相关性最高,公共服务动机与工作情绪的相关性最低。

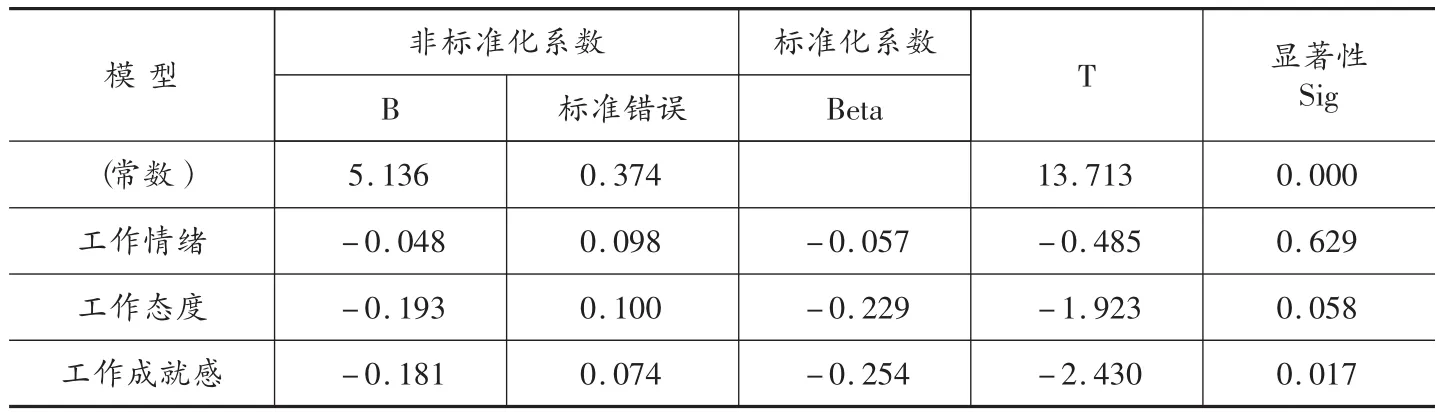

回归分析。本文将工作倦怠的三个维度(工作情绪、工作态度、工作成就感)作为因变量,公共服务动机作为自变量,运用Spss22.0进行回归分析,得到的结果如表5所示。

表4 公共服务动机与工作倦怠的相关性分析

表5 公共服务动机对工作倦怠各维度的回归分析

从表5可以看出,公共服务动机与工作成就感的显著性概率为0.017,小于0.05。说明工作成就感和公共服务动机之间存在显著性影响;工作态度显著性概率为0.058,工作情绪显著性为0.692,显示公共服务动机对这两个维度显著性影响不足。公务员公共服务动机越高、奉献精神越强,就越能激发其工作中得到的内在成就感,工作倦怠的几率则大大降低。

四、对策建议

虽然公共服务动机对工作倦怠并不产生直接的影响,但从二者的显著相关性来看,从公共服务动机这个影响胜任力最深层次的要素着手来应对公务员的工作倦怠心理和行为,不失为一种心理干预机制的新探索。在提高公共服务动机水平以纾解公务员工作倦怠的问题上,涉及个体心理、人际关系、职业前景、工作任务、制度环境和社会支持等多方面的影响,个人是关键,组织是保障,社会是支持。因此,需要充分发挥个人、组织和社会的协同作用,让公务员保持较高水平的公共服务动机,以预防和缓解工作倦怠。

(一)个体方面

认清工作动机,树立正确的职业价值观。入职前,根据人职匹配原则分析自己的人格特质,并结合专业特长和实际公共服务精神意愿来选择是否要加入公务员队伍。入职后,要合理确定职业期望,树立正确的职业价值观,将人民公仆意识和全心全意为人民服务的责任转化为稳定的职业人格。要在工作中增强自主性意识,积极主动地进行学习和创新以持续提高自身工作能力。同时,注意提升自身公共服务精神境界,实现自我的人生价值和增进他人幸福的社会价值。

学会情绪管理,提升自我心理调适能力。情绪管理能力是“工作压力-身心健康”系统中一个重要的调节因素。公务员普遍面临着较大的工作负荷压力、组织角色压力、人际关系压力和职业生涯发展压力,如果这些压力长期得不到纾解,他们就会如同一台程序化的机器,依靠着惯性重复,最后成为“职场橡皮人”,工作倦怠感会越发严重。所以,公务员要直面自己的心理健康状况,学会释放自己的压力,掌握一些有效又适合自己个性的心理调适办法,必要时可寻求专业的心理援助,提高自我情绪调适能力,增进人际关系沟通能力。

(二)组织方面

重视内在激励,塑造组织公共价值文化。要使公务员克服工作倦怠,并尽其才智和公共服务精神为公共利益尽力,其关键在于使公务员具有更高的公共服务动机和意愿。赫茨伯格的双因素理论表明,动机和意愿的提高往往更依赖于内在激励机制的形成,只有这些激励因素得到满足,个体才会对工作产生满意感。公共部门可以在强化绩效激励制度建设的同时,也重视工作参与激励、使命激励、奉献激励、声誉激励、胜任感激励等内在激励组织文化与制度的构建。

提高“人-职”匹配度,开展公共伦理胜任力测评。公务员胜任力包括两大类别:一是公共伦理胜任力;二是公共管理胜任力。前者是“做正确的事情”的高绩效能力,后者是“正确做事情”的高绩效能力。[13]公共服务动机与这两大胜任力都密切相关,特别是公共伦理胜任力较高者往往具有更强的公共服务精神和责任意识,因而我们可以对公务员进行公共伦理胜任力的测评。根据岗位要求使用具有较高科学信效度的管理工具进行综合测评,根据测评结果将具有较高公共服务动机水平和德性的人员安排在强公益性岗位上,提高“人-职”匹配度。适当实施公共伦理培训,通过强化公务员公共服务精神、责任意识来提高其工作担当能力。

给予工作自主,加强组织间的协作互动。在公共事务的处理过程中,压力型权威决策模式占据主导地位的现实可能会使得公务员“机械式执行”,难以了解其从事的工作对实现组织战略目标的意义。在访谈中也发现,公务员享有自主决定工作时间、工作程序、工作方式方法和参与民主管理等决策自主权对提升工作成就感和降低工作倦怠程度有重要影响。基于此,在公共部门组织内部应培育合作、友好和信任的良好工作氛围,注重提升公务员的人际交往、沟通和团队合作能力,适当采取授权型、参与型和团队协作型的决策方式,扩大公务员对公共政策制定的参与空间,加强协作互动,鼓励他们积极建言献策,对他们提出的合理化建议予以充分重视和积极采纳,给予一定的试错机会,激发公务员在工作中的主观能动性和创造力。

完善组织制度,提高人力资源管理绩效。公共服务动机的提升、工作倦怠的缓解既需要内在激励制度的强化,亦需要有公平、合理和完善的公共部门人力资源管理制度作为保障。对此,公共部门应首先做好工作分析这项基础工作,制作好岗位职责明晰的职位说明书;重视公务员职业生涯规划,扩宽晋升渠道,打破“职业天花板”的限制,完善职务职级并行制度,实行公务员交流轮岗制度,培养全面复合型人才,防止因工作单调、重复导致工作倦怠的发生;在公务员招聘和任用时,进行公共服务动机水平和应对工作压力的能力等职业胜任力的测评;开展多形式、差异化和针对性强的培训活动,激发公务员学习新知识的热情,培养高水平的公共服务精神,以发掘其工作潜能及提升职业能力;建立有效的绩效管理制度,对每个公务员的绩效情况进行实时有效的记录和更新,注重绩效信息反馈;建立公平合理的薪酬机制,适当提高公务员工资水平;建立公务员心理健康普查制度,及时掌握他们的心理健康状况和行为特征,必要时建立心理援助项目,努力提升公务员的心理调适能力。

(三)社会方面

推行阳光执政,及时与公众进行沟通。扩展社会沟通渠道,听取群众呼声。在公共部门与社会公众之间的互动关系中构建公共服务精神和公共伦理道德规范,发挥公众价值观的规范和引导作用,做到“权为民所用”“情为民所系”“利为民所谋”,共同营造一个相互理解和信任的融洽氛围。取消沟通渠道中各种不合理的限制,对被采纳的建言进行一定的物质和精神奖励。适当引导社会舆论,对一些谣言或者社会不良现象要及时予以回应,消除公众和媒体对部分公务员的偏见,树立公务员人民公仆的正面形象,提升政府形象和公信力。

建立合理期待,搭建社会信任支持网络。公众满意度水平高低是衡量执政效果的重要指标,自媒体时代强大的信息监控网络让公务员在工作中小心翼翼、畏首不前,生怕出错而引发群众的不满和指责。社会大众应该对公务员的工作建立合理的期待,多多理解,创造包容的环境,搭建好社会信任支持网络,给予友好、信任、支持与关注,有效缓解公务员的心理压力,化解其不良情绪,让他们充分发挥自己的聪明才智,从而真正为人民办实事。

[1]Perry J.L.,&Wise L.R..The Motivational Bases of Public Service.Public Administration Review,1990,(3).

[2]Rainey H.G.&Steinbauer P..Galloping Elephants:Developing Elements of a Theory of Effective Government Organizations.Journal of Public Administration Research and Theory,1999,(1).

[3]曾军荣.公共服务动机:概念、特征与测量[J].中国行政管理.2008,(2).

[4]Perry J.L.&Hondeghem A..Motivation in Public Management:the Call of Public Service.New York:Oxford University Press,2009.

[5]Perry J.L..Measuring Public Service Motivation:an Assessment of Construct Reliability and Validity.Journal of Public Administration Research&Theory,1996, (1).

[6]Kim W.Vandenabeele B.Wright,et al.,Investigating the Structure and Meaning of Public Service Motivation across Populations:Developing an International Instrument and Addressing Issues of Measurement Invariance.Journal of Public Administration Research and Theory,2013,(1).

[7]Freudenberger.Staff Burnout.Journal of Social Issues,1974,(1).

[8]Maslach&Jackson.The Measurement of Experienced Burnout.Journal of Occupational Behaviour.1981,(2).

[9]郑建君.基层公务员角色压力、工作倦怠与生活满意度的关系——基于Bootstrap方法的中介模型检验[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2016,(9).

[10]Maslach&Leiter.Burnout and Quality in a Sped-up World.Journal for Quality&Participation,2001,(2).

[11]Pines A..Burnout.In:Goldberger L., Breznitz S.(Eds.).Handbook of Stress.New York:the Free Press,1993.

[12]Densten IL..Re-thinking burnout.Journal of Organizational Behavior,2001,(22).

[13]熊节春.论公务员伦理胜任力及其测评[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2017,(2).