敦煌壁画临摹色彩理念研究

——以“教育部西北艺术文物考察团”为例

李海磊/Li Hailei

20世纪40年代是敦煌壁画临摹研究的初始阶段,①产生了以李丁陇、张大千、王子云为代表的临摹团队,其中以王子云为团长的“教育部西北艺术文物考察团”②是敦煌历史上第一次以政府名义的考察临摹研究。1942年5月,考察团抵达敦煌,开始对莫高窟和安西榆林窟进行考察和壁画临摹,壁画临摹成员均是雕塑、绘画、图案领域的专业人员,③共临摹壁画102幅,包括了北朝、隋、唐、五代、宋、元各时期代表性石窟壁画。这些临摹作品先后在西安、兰州、重庆、南京举办了五次大型的艺术展览活动,以及不同规模的个展、联展和专题展览,在国内掀起一股敦煌热的浪潮。因而有必要对这段壁画临摹历史进行钩沉、梳理,从临摹方式、色彩技法、颜料应用、艺术风格等方面,与同时期张大千私人临摹小组的壁画临摹色彩理念进行比较,探讨两种不同的壁画临摹色彩理念。

敦煌石窟以色彩绚丽的壁画著称于世,也是我国重要的研究矿物颜料的宝库,吸引着不同领域的学者前来考察研究,而临摹则成为研究敦煌壁画不可缺少的重要方式。在敦煌研究院成立之初,于右任先生提出“研究工作可以从临摹壁画和塑像开始”,④临摹是深层次研究壁画形象色彩必不可少的手段,⑤而临摹品又成为各专业领域学者解读、整理、提取、分析敦煌壁画所蕴含的历史、文化、艺术、科学价值的重要资料。

所谓“临”即对照原作作画;“摹”即用透明纸勾摹。⑥临摹还需要“以学者的态度去解读古代艺术的深刻内涵,研究时代特色,捕捉历史气息,了解工艺流程,掌握技术技巧”⑦。根据临摹壁画的目的和观念不同,可将其分为三种:⑧一是完全依照壁画色彩现状如实再现,不加任何主观兴趣,记录壁画的真实面貌,即现状客观临摹;二是保持壁画现状风貌,对一些残破的形象和色彩进行适当补充修复,即旧色整理临摹;三是在对壁画色彩研究后,恢复壁画原初时的面貌,对壁画的残缺、瑕疵及色彩进行复原,即恢复原貌临摹。我们可以从临摹方式、色彩技法、颜料应用、艺术风格等方面具体分析三者的差异。

考察团采取现场写生或等比例缩小的临摹方法,丝毫不改变壁画形状和色彩,“目的是为了保存原有面貌,按照原画现有的色彩很忠实地把它摹绘下来”⑨(图1),可作为复制、保存、记录、维护原壁画的重要手段,体现出严密、严谨的科学性,不掺杂个人的主观情感。考察团基于保护文物的考虑,坚持“不改变现状”⑩的文物古迹保护原则,以收集古代艺术文物资料为出发点,对壁画现状进行客观记录,并非采取直接在原壁画上面进行描摹的方式,避免破坏极其脆弱的敦煌壁画。

然而,张大千则用同等大小的透明纸附在壁画表面,描印成单色的线描画稿,纸张与原壁画大小保持一致,而后再进行着色。这种方法需将梯桌画架搁于画壁上,已对壁画表面造成损伤。同时,张大千为追求北魏、隋、唐时期壁画色彩原貌,私自揭取上层壁画,“绘后将其剥去,然后又绘下一层,渐绘渐剥,冀得各代之画法” 。这种做法虽然有助于研究壁画原初色彩,但是,壁画作为珍贵历史文物,一旦损坏难以修复。常书鸿先生在1948年《大公报》刊文:“近来已绝对禁止用玻璃纸在壁画上直接印模画稿。” 从绘画技法上来说,考察团成员多数接受的是西画美术教育思想,作品采用写生手法绘制,在用笔、着色时均考虑到壁画历经千年之后的画面变色效果,而且依照敦煌壁画的传统敷色规律,强调对比色、互补色,注重色彩的装饰性(图2)。临摹品的画面色彩、构图、线条既有东方的写意情调,又融入了西画的写实视角。

图1 敦煌莫高窟84窟北魏壁画 卢善群临摹 1942年

图2 左为敦煌第257窟北壁须摩提女故事画中的孔雀,右为考察团临摹作品 61×54cm 1942年

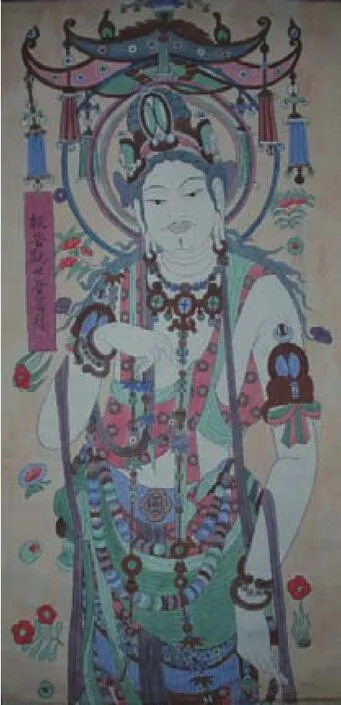

如卢善群临摹敦煌243窟北魏壁画,画面颜色是由已经发生变色的黑、白、土红、石绿组成新的色彩结构,呈现出黑与白两极色彩的明度对比、红与绿的补色对比,视觉效果鲜明而稳定,别有一种稚拙、夸张、粗犷、质朴的艺术趣味和魅力(图3)。另外还有邹道龙临摹唐观世音菩萨像(图4),雷震临摹的千佛洞北魏壁画夜叉图和莫高窟藻井图案色彩,无论是摹本的构图、造型,还是画面线条、色彩均严格忠实于壁画现状,完全依照壁画现存色彩面貌进行临摹。

图3 敦煌千佛洞243窟北魏壁画 卢善群临摹60×106cm 1942年

此外,临摹壁画所用颜料不同,直接影响了画面色彩最终呈现的效果,也会导致作品艺术风格的差异。考察团临摹所用材料皆是从兰州采办的纸笔颜料,因考察团经费问题,只能采用价格低廉的草纸作为画纸,颜料则是以水粉(水彩)颜料为主。张大千力求恢复壁画初始色彩面貌,不惜重金亲自到青海塔尔寺,以高价购买数百斤产自西藏的藏蓝(石青)、藏绿(石绿)、朱砂等矿物颜料。 张大千延续了古人使用天然矿物颜料绘制壁画的传统,矿物颜料比水彩颜料色相更稳定、持久,不易变色,色泽鲜艳、亮丽,不免会“令人感到红红绿绿,显得有些‘匠气’和火气” ,缺少了壁画原有的沉稳、厚重的沧桑感(图5)。

图4 敦煌千佛洞唐大势至菩萨 邹道龙临摹 136×66cm 1942年

图5 隋•文殊问疾 纸本 张大千临摹 89.3×124cm(引自四川省博物馆编:《张大千临摹敦煌壁画》,四川美术出版社,1985年,第3页)

虽然考察团已经意识到壁画的材料性能,尤其是矿物颜料对临摹作品“质的重要性”,但囿于当时条件,矿物颜料价格偏高,未能在临摹中广泛使用,仍然以水彩颜料为主。从另外一种角度来看,使用纯度和明度较低的蓝、绿等水彩色,显得更为质朴素雅,更接近于敦煌壁画色彩变色褪色后的现状,反而能凸显出壁画色彩历经沧桑之后的沉着、稳定、质朴。如若想真实还原壁画色彩制作之初的色彩面貌,不仅需要使用矿物颜料,还需借助于文献记载、颜色科学分析,制作壁画色彩标准谱系,才能最大限度还原壁画原始色彩。

综上所述,考察团壁画临摹是在文物保护修复中“不改变现状”“最低限度干预”理念的前提下,真实、完整地保护文物古迹在历史过程中形成的价值及体现这种价值的状态。这种文物保护理念与严谨的科学观始终贯穿于壁画临摹的整个过程,也体现出考察团对艺术文物古迹沧桑历史感的审美追求。形成了一套完整的规范化、专题化、系统化、科学化的壁画临摹色彩理念,为以后敦煌壁画临摹及壁画色彩研究树立了科学规范和临摹标准,开启了敦煌壁画保护和研究的新阶段,对敦煌壁画临摹体系的建构具有重要影响和现实意义。

注释:

①姚彩玉:《敦煌壁画的临摹历程及其意义》,《文史博览(理论)》2011年第4期,第8页。

②罗宏才:《1940—1945教育部艺术文物考察团活动评述》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2005年第4期,第4页。

③戴叶君:《1940—1945教育部西北艺术文物考察团敦煌壁画临摹研究》,《湖北美术学院学报》2008年第1期,第75页。

④常书鸿:《九十春秋——敦煌五十年》,杭州:浙江大学出版社,1994年,第34页。

⑤史韦湘:《临摹是研究敦煌艺术的重要方法》,《敦煌研究文集·敦煌历史与莫高窟艺术研究》,兰州:甘肃教育出版社,2002年,第672页。

⑥上海书画出版社编:《简明中国画辞典》,上海:上海书画出版社,2004年,第12页。

⑦侯黎明:《敦煌壁画临摹法要述——兼谈日本壁画临摹法》,《敦煌研究》2005年第5期,第20页。

⑧段文杰:《临摹是一门学问》,《国画家》1997年第1期。

⑨王子云,《从长安到雅典:中外美术考古游记》(上册),岳麓书社,2005年,第70—71页。

⑩国际古迹遗址理事会中国国家委员会制定:《中国文物古迹保护准则(2015年修订)》,北京:文物出版社,2015年,第10页。

⑪该函原件现藏台湾中研院,函中提及四川省立博物馆馆长冯汉骥、华西大学博物馆馆长郑德坤对张大千的控告函,写于1941年12月20日。

⑫常书鸿:《从敦煌近事说到千佛洞的危机》,上海《大公报》,1948年9月10日。

⑬艾绍强:《永远的敦煌》,北京:中国工人出版社,2008年,第122页。

⑭同⑨。