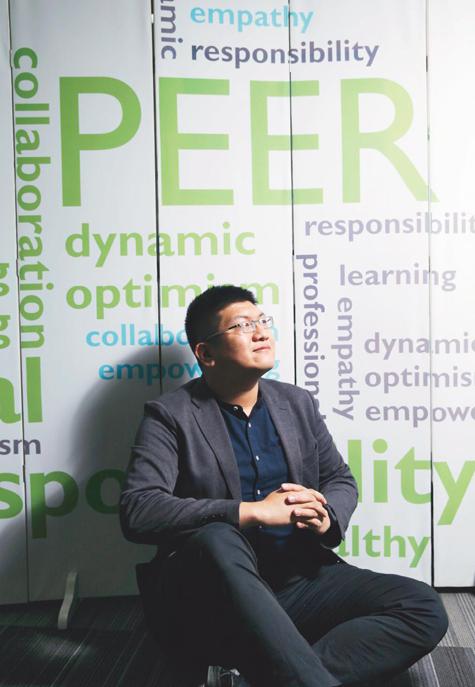

刘泓:探索教育的张力

张玲

浙江天台的县城广场上,人群拥挤,音乐喧嚣。一处临时搭建的舞台上,4名学生手拿话筒主持介绍北京毅恒挚友大学生志愿服务促进中心(以下简称“PEER”)在天台开展的冬令营项目展示活动。

天台方言、天台云雾茶、天台小吃、公交车文明……参加冬令营的各个小组,就各自社区探索的主题做了成果汇报和展示。

“我在你们中间,我在你们中间。”PEER的秘书长刘泓没有走向前方凸起的舞台,他站在台下手拿话筒边说边挥手,做此次冬令营的总结发言。

“每次结束的环节,我们都会在一个公共场所,比如县城的广场,或者在学校的开放日,邀请学生采访过的人和家长一起参加。”刘泓认为需要一个公共的呈现过程,让公众意识到学生们在关注本地的议题并且能做点事。

2007年,刘泓参与创立PEER时,还在哈佛大学读本科。此前,他在美国上了初中,接着在佛罗里达州上了一所普通公立高中。那所高中,在刘泓之前和之后,“几乎没有上常青藤学校的学生”。高中毕业后,刘泓被哈佛大学录取并本硕连读。

“标准化考试成绩,中国学生一般都做得不错。”刘泓分析自己被录取的原因,认为哈佛更看重的是学生是否有足够的学习意愿和公益实践等方面的表现。

上高中时,刘泓就修了15门大学课程,“是大学将近两年的学分”。这期间家人和老师给了不少鼓励和帮助。他也经常参与一些与华人传统节日相关的公益实践,除了学校有要求,他也有意愿,“一些制度的设计,会让你逐渐形成做公益的意识。”上大学和工作以后,做公益于他已成为习惯。

高二放暑假时,刘泓参加了一个“比较学术”的夏令营,老师们会带着学生读很多社会学经典。其中一个教授带着学生读了不同译本的《道德经》。

“我当时觉得非常惊讶,为什么《道德经》在美国会有这么多不同的英文版本,并且美国人感兴趣,我却没读过?”十七八岁时,刘泓第一次听说《大学》《中庸》,“那感觉犹如当头一棒”。

他产生了追本溯源了解中国历史和文化的兴趣。夏令营的组织方是一个NGO,NGO到底是什么?刘泓也开始思考。

在哈佛上大一时,刘泓认识了杜维明先生。“老先生很忙,但还是会在每周四的下午花一两个小时带我们这些对中国文化感兴趣的学生读《四书》。”刘泓回忆,他后来转向中国史、思想史,受杜维明先生的影响很大。

一路遇见的师者、长者身教言传的示范令刘泓深觉幸运。“他们不是那种告诉你答案,而是愿意和你一起探索的人。”他说,“我一直觉得自己是教育的受益者。”

有机会“探出头”去接受好的教育,刘泓希望以教育的方式“回归”,服务更多的人。成立PEER后,他和团队开始探索“让每一名中国欠发达地区的青年人有机会选择优质人文素质教育”的实践方法。

他们利用暑假回到中国的县乡高中探索教育公益项目,第一站是湖南邵阳的邵东七中。刘泓想做一个跟西方经典相关的研读课,为此他选择了柏拉图、康德、陀思妥耶夫斯基等人的论著,打印了满满一箱的材料,哼哧哼哧扛上了绿皮火车。

走进教室,刘泓才意识到自己错了。“我发现自己不了解中国。”邵东七中是比较少见的设在农村的高中,跟刘泓之前了解的北京四中、人大附中不同,城乡差距、学校教育、家庭教育都直接影响着学生对柏拉图、康德等人论著的理解程度。

“我突然意识到,之前对中国传统和文化根源的思索,都是一个从上往下的角度。我们的思想史关注的一些人,永遠只是各个时代被记录下来的极少数。”刘泓说,“真正意义上代表民间的、本土的、与生活智慧相关的传统,可能就被忽视了。”

回到哈佛后,刘泓把更多的精力放到中国地方史的研究,搜集地方史料、听山歌、看民间艺人的表演、做口述史等等。

这些体验和研究为PEER后来在县乡高中以夏令营、冬令营的方式做社区探索课程打下了基础。“PEER希望通过社区探索引导学生面对一些习以为常的事物时能换一个角度思考。”

有学生对大妈跳广场舞有成见,“我们就鼓励他们融入其中,跳一跳感受一下,再去跟对方交谈。”刘泓认为,对人和事的理解不能停留在概念上,需要和体验、参与相结合。

“假设你要在学校对面开一家面包店,应该和哪些政府部门对接?”学生如果选择这样的议题,需要去咨询负责颁发卫生许可执照、营业执照等的有关政府部门。“前几年真的很难,根本没有人搭理学生们。”

回来做反思,学生会说“我爸不是李刚”之类的话。“这怎么行?还有没有别的办法?”刘泓回忆,“后来学生找学校开了介绍信,再去接触有关部门就有了一些变化。”

贵州丹寨县民族高级中学的一个小组在做探究时,发现县城里唯一的一条公交车路线不合理,有一片很大的住宅区被略过了,只需改一两站居民就会方便很多。学生们找了很多人询问、做调查、签名,最后把调查结果提交给相关部门,半年之后公交车路线就改了。

“通过社区探索,学生们发现自己的行动真的会有一些影响。”刘泓说。

2010年,刘泓在哈佛完成社会研究和东亚研究本硕阶段的学习,到北京大学高等人文研究院任院长助理和文化中国人才计划项目主任。一度,他产生了“很大的割裂感”,因为在北大接触的学生和在PEER接触到的基层高中生“几乎是两批人”。他觉得,“我们的优秀人才非常多,但一些更基础的好奇心、同理心、感知力,普遍的体现可以更强一点点。”

刘泓意识到,“这些问题产生在学生进大学之前”。他想回溯到高中,“学生自主意识觉醒并可以有较大发挥的年龄段”,去做一些事情。

国内公益机构很少做高中的项目,“高中时间最紧,看起来不那么穷,校舍也不错,筹款不太容易,老师也没那么缺……”一系列主客观因素,使得县乡高中的很多需求得不到满足。

2014年9月,国务院颁布高考改革的相关文件,愈发强调学生的综合素质。结合过去几年在一线的实践,刘泓觉得自己“能做点事情”,于是辞去北大的工作,全职担任PEER的秘书长。

除了寒暑假的社区探索项目,PEER会在学期中间通过PEER空间和教师支持项目,让PEER的“血液”继续流淌。“PEER不是来了就走了,我们会在高中的不同阶段做好陪伴。”刘泓说。

如何做好陪伴,又不能“太深入”,是摆在PEER面前的难题。“我们要面临的现实是:学生要高考。”也因此,刘泓清楚,“PEER在学校的影响力不可能太大,也不应该太大。”

PEER在学校里开辟PEER空间,让学生们在繁重的学业之余得以“喘息”。空间里的图书馆,少则有五六百本,多则有两千本图书,“帮助学生从兴趣阅读到成人化阅读过渡”。在PEER空间,学生还可以玩cosplay、开校长座谈会,做一些平时不太敢做的事情。上活动课时,学生也可以在PEER空间连接世界各地有趣的课程和分享。“我们要保证空间的开放性和延展性。”刘泓说。

教师支持项目只面对高一、高二的老师,需要将项目式学习的方法融入课堂。PEER会向老师提供一些方法,超出教科书范畴的内容也会提供一些支持。

有一个语文课的项目是改编《雷雨》剧本,全班分配角色进行排练和公演。“学生面向班级、全校以及合作机构和家长,总共做了三次公演,效果很好。”刘泓说,“项目式学习要回答的不是如何更好地去获得既有的知识,而是学生学习积极性以及学习过程和产出可视化的问题。”

在做项目的过程中,刘泓逐渐意识到,县高中对本地发展的社会意义。“县城里的老师、医生、官员以及一些商人都是县高中的毕业生,县高中实质上是本地的最高学府。”刘泓说,PEER也在探索中学教育怎样跟区域未来的发展结合在一起。

从2007年至今,刘泓深入一线探索教育近11年,在他看来,教育的出现是为了知识、技能的传递,但如果一味追求授与承的认同,教育将很难给社会带来创新和变化。于他而言,“教育的目标是继续保持传承和个体创造力之间的张力。”