一种可自动模式切换的海路两栖救援物资运输车

张树蔚

山东省日照第一中学 山东省日照市 276826

1 研究背景

今年五月南方多地连降暴雨,导致城市内涝严重,多辆车水中熄火,人员被困以及失踪。当突发城市内涝灾害时,如何能在第一时间对被困车辆、人员展开搜救显得尤为重要。另外,在洪水等自然灾害发生时,普通载运车无法到达灾区,现在主要采用直升机投递的方式运送救援商品,存在空投量小,受环境影响大的问题,两栖车可以适应复杂的浅水地形进行及时的救援商品运输,尽可能的在黄金救援时间进行工作。但是国内现有两栖车普遍存在行驶效率低,水陆模式切换性差,登陆性能差等问题基于以上考虑,本文设计了一种适应复杂水路相间路况的救援商品两栖载运车。

2 设计思路

在实验过程中,通过电控系统实现了车轮的收放的自动控制。通过继电器触电电路控制挂档操作的自动完成(可由手机、ps2手柄或者电脑的任意一方发出信号),两栖车陆上行驶模拟真车的五档调速和挂倒档的自动完成,两栖车海上行驶的螺旋桨五档调速和挂倒档的自动完成,车轮进入水中之后的自动收放,整车海陆模式的自动切换整车采用电力驱动,对发展环境友好型两栖车具有促进作用,同时多项减小粘滞阻力的设计是救援、运输更加高效化。

3 车体设计

通过参考文献,车头导流角采用15度及37度的配合,以求最好的引导水流和压浪的作用,减小车在水中的粘滞阻力,同时车轮

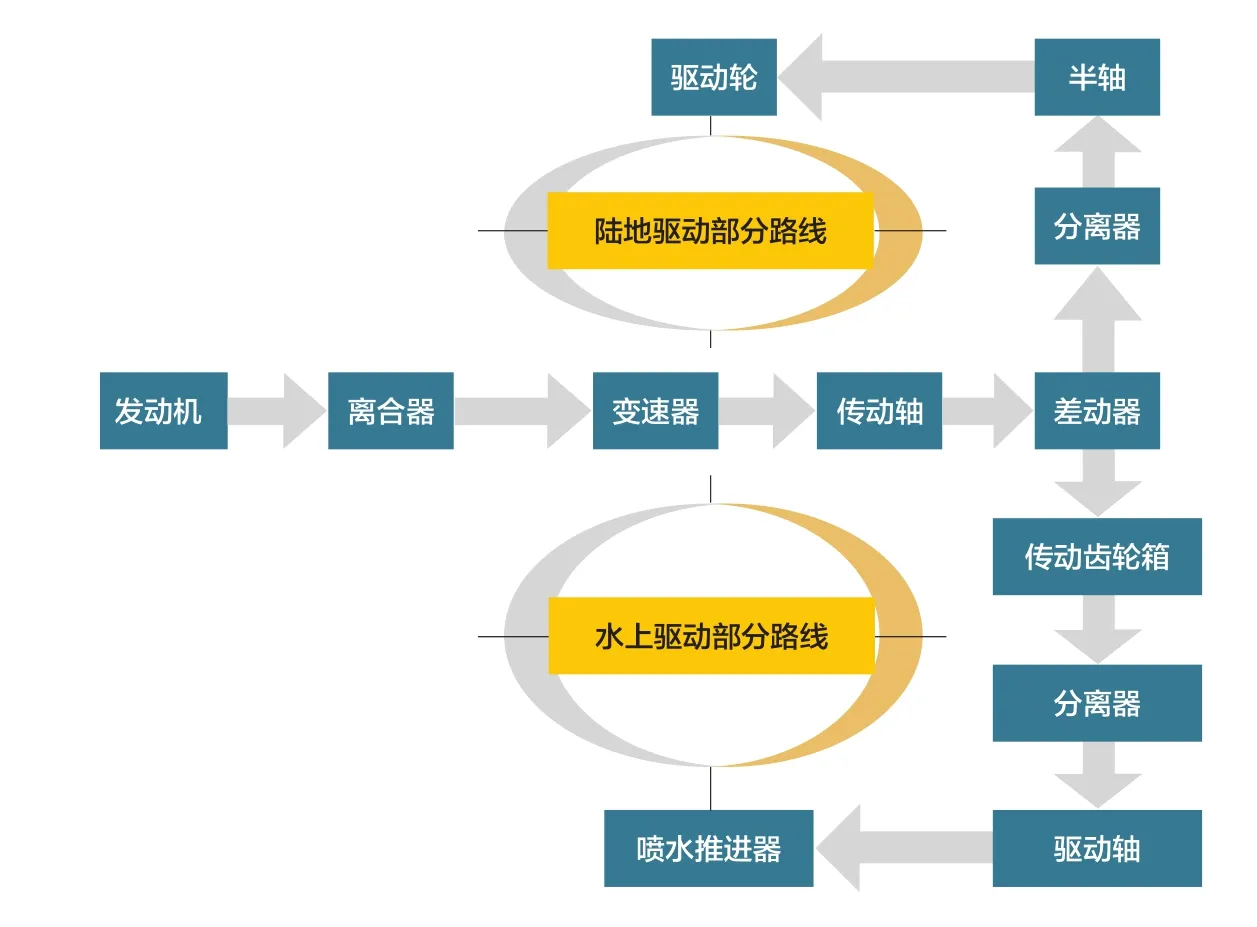

图1 水陆双重驱动路线图

由于水陆两栖车兼有水、陆双重性能,因此它必须具有两个驱动系统。其中,车辆的陆地驱动系统是车辆本身所固有的。如何实现两栖车水上驱动便成为研究的关键。如果只是水与陆的简单堆叠,即拥有两套动力,虽然设计难度简化,但是整车重量增大,阻力增大,不利于救援商品两栖运载车的快速化。通过参阅国外专利和喷水推进器的用户手册,设计出一套水陆双重驱动路线,如图1所示:上方车壳为车轮提升留出了足够空间,同时,车型选择上我们做成了活顶乘用车,更方便的救助伤员或者搬运救援物资。实际操作过程中。我们采用全透明亚克力板制作车壳,在保证使用性能的同时,做到方便直观的的看到内部结构,监测机构运行情况。

根据以上总结,可以得到以下一种折叠式提升机构。

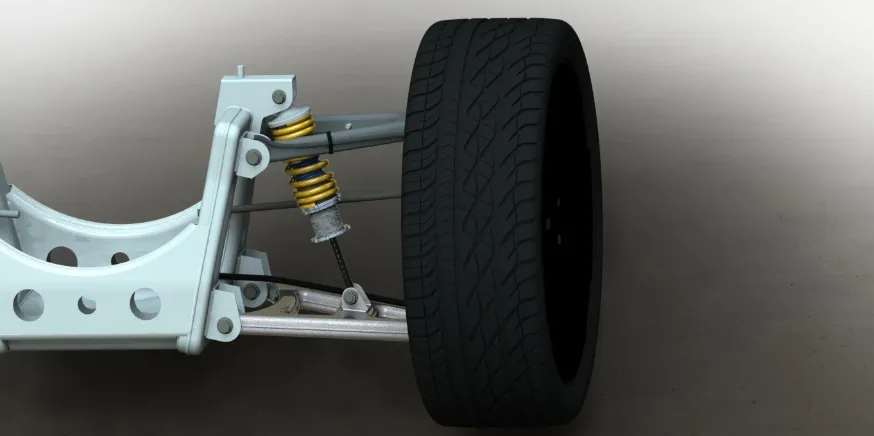

如图2所示,此原理将液压缸与减振器合二为一的车轮收放机构,将液压系统放置在减振器下方,液压系统和减振器相互独立工作。而采用不等长双A型双横臂独立悬架做为车辆的悬架布置形式,在陆地行驶时其相对于等长双横臂的形式具有较好的稳定性,减小侧向滑移的危险。通过调整液压缸的放置位置以及双横臂长度等参数来确定车轮能够提升的高度,并且保证车轮在提升后在垂直方向上不发生大的角度变化,以此来节省车厢内部的空间,并且较第二种机构省去了双横臂之间的曲柄连杆提升机构,有利于半轴的布置。

将液压缸与减振器连接在一起,这样就相互阻碍了各自的长度,从而缩短了工作行程,影响了车辆的减振效果和车轮提升的高度,但是可以通过设计车轮周围车身的形状来匹配车轮的提升高度,最终可以达到减小阻力的效果。所以车的侧面,车轮上方我们特殊设计预留一定空间,方便车轮提升。这种新型车轮提升机构兼具减震、提升、不挤压车内空间的优点,对提升救援商品两栖运载车的速度有较大作用。

4 特色应用与市场分析

本文所提出的两栖救援车具有单边悬挂(车轮)收放,可降低底盘高度,方便救援担架滑上滑下及救援物资上下及活顶乘用车,方便水中救援等优势。具有良好的应用前景。

图2 结构设计

通过分析可以看出,近十几年不断发生海洋事故,造成大量的人员伤亡与设备损失。海上安全与救援问题的解决,迫在眉睫。本文所提出的两栖救援车旨在减少海洋事故带来的人身财产损失。创新主要在于快速准确救援,无需人员涉险,车体可以在大风大浪的天气或其他恶劣的海上状况发生时起到紧急救援的作用,延长人们的存活时间,不必等待救援的到来。

通过市场分析可以看出,国内在海陆两栖快速救援、物资运送的方面还是非常不完善,应用度也不高。没有一款能快速从陆地出发前往海上救援的救援车,以快速到达目的地来最大限度减少人员损失的设备。但是国家对救援事业的大力扶持,使得此项水陆救援商品两栖运载车具有良好的发展前景。渔船的翻沉以及近年来的海上冲突不断使得政府对于渔民的人生安全与利益更加关注,而此项产品能对这些救援起了重要作用,因此政府将对此项产品大力支持。

同时,公众对于救援事业的关注,使得救援慢慢成为公众生活的一部分,因此对于救援事业的投入也会越来越多。