福建省旅游流网络权力与旅游经济地位的耦合研究*

阮文奇,郑向敏,张舒宁

(华侨大学 旅游学院,福建 泉州 362021)

一直以来旅游流都是旅游研究的重要议题。国外学者主要从空间尺度、研究模型等多方面对旅游流进行研究,主要集中于旅游流分布的空间特征、动态变化、经济效应等方面[1-5]。国内学者在旅游流领域开展了不少研究,主要侧重于对旅游流规律特征的深入挖掘,探索旅游流的空间集散、空间结构、变化特征以及影响因素[6-12]。而从社会网络视角进行旅游流研究更是国内外研究热点。社会网络分析方法兴起于20世纪五六十年代,广泛应用于经济学、社会学、管理学等学科[13-15]。社会网络分析方法在探讨旅游目的地的空间组织形式和空间结构的形成、演化及内在规律方面发挥重要作用[16-20],如Shih对自驾车旅游目的地的网络特性进行分析[21],Baggio通过网络方法分析旅游目的地网络的演化过程[22],Tinsley等研究了小型的旅游商业网络对目的地发展的影响[23]。国内学者较晚将社会网络应用于旅游研究[24-25],陈秀琼等[26]、杨兴柱等[27]、杨效忠等[28]分别对旅游系统、城市旅游流空间网络和跨界旅游区网络结构进行网络分析,陈浩等运用网络方法分析了珠三角城市群网络结构[24]257。

显然,目前旅游流研究对象、地域空间和领域较为集中,鲜有学者对福建进行相关研究。游客在地理空间上的转移在一定程度上能够反映区域旅游的空间结构与旅游经济现状,游客流动网络也是区域间旅游经济联系网络,并且旅游流网络权力优势能转化为旅游经济优势,因此需要判别旅游流网络与旅游经济的协同发展关系,合理把握区域间旅游流网络动态与旅游经济演化之间的关系,因此,本文进行福建省区域旅游流网络权力与旅游经济地位的协调发展研究,其中旅游经济地位是指某个区域在福建省旅游经济中的地位。

福建省旅游资源丰富且独特,全省共有7个国家5A级旅游景区,旅游发展迅速,2015年接待入境游客591.45万人次,比2014年增长8.5%,接待国内旅游者26 128.59万人次,增长14.2%,旅游收入3 141.51亿元,增长16.0%,但是省内区域旅游发展不均衡,空间分异明显。因此,本研究从旅游流角度,运用社会网络分析方法构建福建省旅游流网络,建立旅游流网络权力评价模型,探讨旅游流网络权力的空间结构,并结合引力模型进行旅游经济联系量测量,从而评价区域旅游经济地位,构建旅游流网络权力与旅游经济地位的耦合模型,分析区域旅游流网络与旅游经济之间的协调发展关系。

1 数据来源与研究方法

1.1 旅游流网络权力与旅游经济地位的系统耦合机理分析

耦合度是描述系统间相互作用影响的程度[29]。耦合协调度是两种或两种以上系统或要素间的协调程度,是在系统耦合的基础上实现正向协调发展,表示系统间良性耦合程度的大小,反映了系统间的协调状况[30]。旅游流网络权力和旅游经济地位分别作为两个子系统,存在耦合特征。主要表现在:一方面旅游经济地位对区域旅游流起到重要的推动作用,区域旅游经济地位越高,对周边区域旅游影响力越强,结合交通通达度、旅游公共设施、旅游商业化及旅游服务质量等优势,对游客吸引力更强,从而吸引更多游客,在整个旅游流网络中权力越大。另一方面,区域旅游流网络权力对旅游经济地位起到促进作用。首先,旅游流网络越集中,游客就越多,促进区域旅游收入的提高,而旅游接待人数和旅游收入是影响区域旅游经济地位的最主要因素;其次,区域旅游流网络越发达,越能够促进游客空间流动,既能对周边产生空间溢出效益,也能够承接其他区域的游客溢出。

1.2 数据来源

按地级市行政区域边界将福建省划分为福州、莆田、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、南平、宁德九大区域,并将9个地级市区域作为旅游流网络权力与旅游经济地位研究的基础单位。首先,旅游流网络数据来源于马蜂窝和携程网网站(经统计游记数量排名前列),通过网站查找2015年游客在福建的游记,挖掘游客游玩线路(排除将福建作为中转站和旅游返程的游线),在线路收集中以旅游目的地作为基本单位(如鼓浪屿、曾厝垵等景点归纳到厦门,将云水谣、田螺坑、和贵楼等归为南靖土楼),最终收集1 020个旅游线路样本(由于游记数量过大,研究分时间段抽样,每月抽取85个样本)。其次,通过旅游业总收入、接待旅游者人次和区域间公路距离数据来计算区域旅游经济联系量,从而来衡量区域旅游经济地位,数据来源于福建省各市2015年《国民经济与社会发展统计公报》和《中国高速公路网及城乡公路里程地图集》[31]。通过对原始数据标准化消除两个指标间量纲的差异和研究数据尺寸、大小的影响。假设存在i个研究评价对象,共有j个研究评价指标,原始数据值为Xij,那么对正向指标[30]1116[32]具体为:

(1)

1.3 区域旅游流网络权力的评价模型

1.3.1 旅游流网络权力的评价指标

旅游流网络权力是指区域在整个旅游流网络中的控制力和影响力。“权力”是社会学中的一个重要概念。从地理学角度看,地区之所以拥有权力,是因为与其他区域存在关系,可以控制、影响其他区域。区域旅游流网络权力是从“关系”的角度出发定量地界定权力,主要通过节点的网络中心度和重要度进行测量,中心度是对旅游流网络权力的量化分析[33]。

①中心度。包括度数中心度、中间中心度和接近中心度3种类型[33]80。

度数中心度是描述区域在整个旅游网络中的位置,区域i的度数中心度为所有与i直接连接的区域数。中间中心度是旅游区域对旅游网络中其他区域的控制程度,如果区域位于其他区域旅游流对的最短路径上,说明该区域有很高的中间中心度。接近中心度是一个区域与网络中所有区域的捷径之和。

②核心-边缘模型。主要用来反映节点在网络中所处位置的重要性。利用UCINET通过核心—边缘模型分析福建旅游流网络中的核心区与边缘区[34],并进行节点重要性分析。

1.3.2 评价模型

区域旅游流网络权力通过区域旅游流网络中心度与核心重要度来测量[29]195,如公式(2)所示:

(2)

1.4 旅游经济地位的评价模型

1.4.1 旅游经济地位的评价测算

旅游经济地位是指某区域在整个旅游经济中的地位,通过旅游经济联系量来衡量,评价值为旅游经济联系量标准化处理后的数值,旅游经济联系量反映区域i在整个旅游经济中的地位和作用大小[35]。具体如:

(3)

1.4.2 旅游经济联系的引力模型

随着社会经济的发展变得愈加紧密,而区域间紧密度又在很大程度上依赖于区域间的交通距离和时间成本。对此,许多地理学者引入牛顿万有引力定律对区域旅游等问题进行研究[36],并通过引力修正模型测量区域间旅游经济联系度。

(4)

公式(4)中,Rij为区域i、j的旅游经济联系度;Pi、Pj和Vi、Vj分别为区域i、j接待旅游者总人次和旅游总收入;Dij为区域i中心城市到区域j中心城市的公路交通距离。将区域i与福建省所有区域的旅游经济联系度相加,为区域i的旅游经济联系量,旅游经济联系量等于经济联系度之和,计算公式为:

Ci=∑Rij

(5)

1.5 旅游流网络权力与旅游经济地位的空间耦合模型

借鉴物理学中耦合概念与耦合系数模型[37],建立旅游流网络权力和旅游经济地位两个系统耦合度模型:

其中,D为耦合协调度,取值范围为[0,1]; C为旅游流网络权力与旅游经济地位的耦合度;M为旅游流网络权力与旅游经济地位的综合协调指数;Pi和Ti分别为旅游流网络权力和旅游经济地位的综合评价值;a和b为待定系数,且两个系统的协同效应相同,因此,a和b均取值0.5。参考余菲菲[30]1120等学者的研究,对耦合协调等级进行划分(见表1)。

表1耦合协调等级评定标准

资料来源:作者整理。

2 研究结果分析

2.1 福建省旅游流网络权力分析

2.1.1福建省旅游流网络权力测算与分析

本研究对收集到的1 020条旅游线路进行整理,游线涉及福建省56个旅游目的地,分别将56个旅游目的地归整到所属9个地级市区域,最终形成以地级市为单位的旅游线路(除去地级市区域内部的旅游线路)。将旅游线路拆分为有向的区域旅游流对,如厦门→泉州→福州→漳州的旅游线路,拆分为厦门→泉州、泉州→福州、福州→漳州3个区域旅游流对,最终共获取1 433个区域旅游流对,并利用UCINET 6绘制出现3次以上的旅游流网络结构图(如图1所示)。

资料来源:作者整理。图1 福建省区域旅游流网络

1.福建旅游流网络中心度与核心—边缘结构

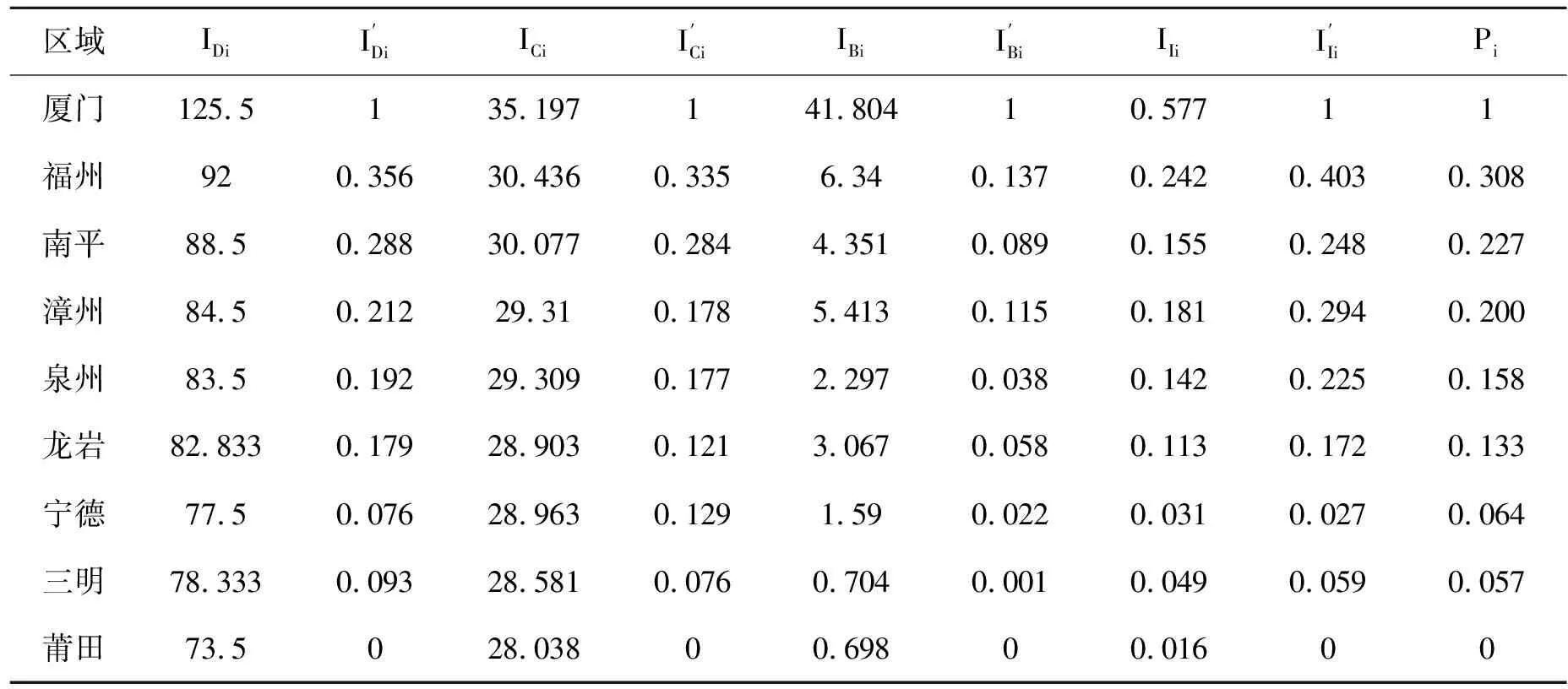

运用 UCINET 6软件进行中心度与核心-边缘模型分析。得出:度数中心度与中间中心度区域差距大,接近中心度比较均衡;其中厦门各项网络中心度指标均最高,度数中心度高达125.5,与其他旅游区域连接最为紧密;其次为福州,其中度数中心度、中间中心度达到了92和6.34,福州是省会城市,衔接各个区域;南平、漳州、泉州、龙岩各项中心度指标均处于中等地位;莆田、三明、宁德各项指标均较低,且中间中心度极低,缺乏对整体网络的影响力,与厦门区域形成鲜明对比。基于福建旅游流网络的区域旅游节点重要度,对核心边缘区进行判断,得到福建旅游流网络的核心—边缘结构,厦门处于核心区,福州、南平、泉州处于半核心区,其他处于边缘区(具体数值见表2)。

2.福建旅游流网络权力分析

通过公式(2)进行旅游流网络权力测算,可以得出:厦门旅游流网络权力最大,高达1;其次是福州、南平、漳州分别为0.308,0.227,0.2,对福建旅游流网络有一定控制力;而莆田、宁德、三明网络权力极低,在旅游发展中比较被动,受其他区域影响大,对福建省旅游影响力很弱。因此不难看出,福建区域旅游网络权力空间分异明显(具体数值见表2)。

表2 区域旅游流网络的中心度、节点重要度及权力

数据来源:作者计算。

2.1.2 福建省旅游流网络权力的空间结构

参考前人研究[38],结合旅游流网络权力划分为核心权力区域、重要权力区域、一般权力区域和边缘权力区域4个区域等级。厦门是我国著名海滨旅游城市,旅游产业发达,旅游流网络权力远高于其他区域,因此是福建省的核心权力区域;福州、南平、漳州3个区域拥有较高的旅游流网络权力,旅游资源丰富,但旅游吸引力低于厦门,因此作为重要权力区域;泉州、龙岩旅游流网络权力不强,与其他区域联系不多,因此是一般权力区域;莆田、宁德、三明网络权力极低,对其他区域影响力弱且存在较强依赖性,与其他旅游区域联系微弱,中介机会少且支配作用弱,因此只能是边缘权力区域。福建游客主要以厦门为中转点相连接,厦门是福建旅游流核心,对其他区域有重要的影响力,福建整体旅游流网络呈现以厦门为中心向四周散射的半环形旅游流动空间模式结构,未形成高效的环形旅游流动空间模式。从整体来看,福建旅游流网络权力东南部强,西北部弱。

2.2 福建省旅游经济地位分析

根据公式(4)和公式(5),得到了福建9个地级市区域的旅游经济联系度和联系量(具体见表3、表4)。厦门、泉州、漳州的旅游经济联系量排前3,联系度分布区间为[1,384],联系度最高的3组为厦门-泉州、厦门-漳州、泉州-莆田,而漳州-宁德、龙岩-宁德的联系度极低。再经过公式(3)得到旅游经济地位评价值,其中厦门旅游经济地位最高,其次是泉州、漳州,而福州、莆田处于中等地位,龙岩、三明、南平、宁德旅游经济地位偏低,其中宁德最低(具体数值见表4)。

表3 福建省2015年区域旅游经济联系度

数据来源:作者计算。

表4 福建省2015年区域旅游经济地位

数据来源:作者计算。

2.3 耦合协调度分析

将旅游流网络权力-旅游经济地位各评价指标权重带入公式(7),得出2015年福建旅游流网络权力与旅游经济地位系统综合评价值M,并根据公式(6)和(8)计算福建省2015年旅游流网络权力-旅游经济地位系统耦合度C和耦合协调度值D。其中厦门是旅游流网络权力与旅游经济地位同步优良协调发展,福州是旅游流网络超前的勉强协调发展,泉州和漳州是旅游流网络滞后的勉强协调发展,南平是旅游流网络超前的严重失调发展,莆田是旅游流网络滞后的极度失调发展,三明、龙岩和宁德是旅游流网络超前的极度失调发展(具体结果见表5)。

表5 耦合协调度及等级划分

数据来源:作者计算。

3 结论与讨论

运用社会网络方法进行旅游流网络权力分析,通过旅游经济联系度的引力模型进行旅游经济地位测算,并借助耦合模型分析福建省9个地级市区域旅游流网络权力与旅游经济地位的耦合协调关系。

3.1 旅游流网络权力分析

1.旅游网络权力分析。厦门、福州在中心度、节点重要度和网络权力均呈现较高数值,与其他区域旅游联系紧密,处于福建旅游流的重要位置,其中厦门更是福建旅游流网络的核心,是重要旅游集散中心,对整体旅游流的控制力较强。其次,南平、漳州、泉州影响力较强,网络权力较大,对福建旅游流网络有一定影响力;而龙岩、莆田、三明、宁德对旅游流网络控制力极低,在旅游发展中比较被动,受其他区域影响大,对福建省旅游影响力很弱。

2.空间结构分析。福建旅游流网络主要呈现以厦门为中心向四周散射的半环形旅游流动空间模式结构,研究得出厦门是福建省的核心权力区域;福州、南平、漳州是重要权力区域;泉州、龙岩是一般权力区域;莆田、宁德、三明是边缘权力区域。从整体来看,福建旅游流网络权力总体呈现出东南强、西北弱的空间分布格局。

3.旅游流网络权力空间结构的形成原因。从旅游目的地品牌形象来看,厦门是中国海滨旅游城市,旅游品牌影响力大,旅游号召力强,能源源不断地吸引游客前来。从旅游资源优势来看,旅游资源的地域差异与空间分布不均是导致旅游流网络权力空间结构差异的重要原因,厦门、福州、南平、漳州、泉州旅游资源丰富,有著名的鼓浪屿、武夷山、南靖土楼、三坊七巷、清源山旅游区。从旅游政策方面来看,福州是省会城市,出台很多相关支持政策,厦门更是大力推动旅游产业发展,把旅游产业当作核心产业进行培育。

3.2 旅游经济地位评价值测算及分析

福建区域旅游经济地位差异化明显,厦门旅游经济地位最高,旅游经济影响力强,其次为泉州、漳州,而福州、莆田处于中等地位,龙岩、三明、南平、宁德旅游经济地位偏低。①从区位优势来看,厦门、泉州、漳州同处于“厦漳泉”闽南金三角区域,靠近沿海,区位优势明显,经济联系密切,在福建旅游经济中有较大影响力;而龙岩、三明、南平、宁德区域边缘化,与其他区域联系不多,旅游经济影响力弱,容易受到其他区域影响。②从区域交通上看,旅游经济地位差异体现了“交通”特征,交通便利的区域旅游经济联系量高、联系空间距离近,处于旅游核心地位;而边缘区域受到时间成本、距离的阻碍导致旅游经济地位偏低。

3.3 耦合协调分析

福建省旅游流网络权力与旅游经济地位的耦合协调度整体较低,通过耦合协调度及等级评定划分得知,厦门实现旅游流网络权力与旅游经济地位同步优良协调发展,福州、泉州和漳州达到勉强协调发展,南平属于严重失调发展,而莆田、龙岩、三明和宁德处于极度失调发展状态。厦门需要继续保持优良协调的发展趋势,充分发挥旅游集散中心的地位,保持旅游核心地位;而福州处于勉强协调阶段,但旅游流网络权力与旅游经济地位差距小,需要共同提高,加强对旅游的重视与扶持,实现旅游产业协调发展。

1.从旅游流网络滞后的类型来看。泉州、漳州、莆田都是旅游流网络发展滞后于旅游经济地位。可能原因是泉州、漳州、莆田的旅游发展主要靠内部推力,外来旅游拉力不足。地区经济和产业结构对区域内部旅游产生很大影响,泉州、漳州是福建经济较为发达的区域,莆田的轻工业比较发达,强大的经济后盾推动区域内部旅游消费,因此虽然其外来游客不多,旅游流网络权力不足,但是依靠内部旅游经济消费拉动,其旅游经济地位反而较高,因此导致旅游流网络发展滞后于旅游经济地位。

2.从旅游流网络超前的类型来看。南平、龙岩、三明和宁德都是旅游流网络发展超前于旅游经济地位,也即区域旅游网络权力优势并没有转化为旅游经济优势,南平、龙岩、三明和宁德资源丰富,自然风光优美,游客众多。但是整个旅游产业发展不够完善,旅游配套设施与服务不完善,旅游产品开发不够,旅游商业化发展不足,没有充分地将旅游流转化为消费力,因此导致旅游经济地位落后于旅游网络发展。

4 建议与对策

4.1 加强福建省区域旅游合作,完善旅游流空间分布格局

目前,福建省旅游经济快速发展,但是区域间差异化明显。厦门是福建旅游流网络核心权力区域,对周边旅游区域影响明显,而莆田、宁德、三明处于边缘权力区域,内部空间分异严重。因此需要合理打造福建旅游精品路线,形成高效的旅游环形空间流动路线,带动各个区域共同发展;加强内部区域合作,完善旅游交通网络,促进游客流动和转移;完善区域间的旅游分流合作机制,促进区域间游客合理的空间溢出,实现整体旅游效益最大化;充分发挥厦门的核心旅游区地位,联动泉州与漳州区域,形成“厦漳泉”闽南旅游金三角,带动莆田-福州-宁德和龙岩-三明-南平旅游经济带发展;最终形成以厦门为核心,以泉州、漳州为两翼,以莆田-福州-宁德和龙岩-三明-南平为两带的“一心、两翼、两带”的旅游流空间分布格局。

4.2 推进旅游供给侧改革,促进区域旅游产业转型升级

研究发现,南平、龙岩、三明和宁德等区域旅游流网络优势并没有转化为旅游经济优势,可能原因在于区域内部旅游消费不足,旅游产业不够成熟,旅游产品体系单一,旅游目的地商业化不够。因此南平、龙岩、三明、宁德区域需要进行旅游产业的转型升级,平衡旅游类型,适当减少观光型旅游产品,构建立体化旅游产品体系;合理进行旅游商业化开发,在不损害当地居民利益的前提下,加大旅游商业化开发,鼓励当地居民共同参与;导入全域旅游发展理念,增加旅游产品种类和提升旅游产品质量,打造一个能够全面满足旅游体验需求的综合性旅游区域,实现大集中小分散的全域旅游发展模式,实现旅游产业的全覆盖、全景化,打造产品丰富、资源优化、空间有序、产业发达的旅游产业体系,全方位推动区域旅游产业提升,将旅游流优势转化为旅游经济优势。

4.3 发挥区位优势,积极推进区域旅游宣传营销

为了解决泉州、漳州和莆田区域旅游流网络滞后于旅游经济发展问题,首先,在稳步提升区域内部旅游消费力的同时,积极拉动外来游客消费,实现区域内外旅游消费均衡;其次,泉州、漳州和莆田区位优势明显,位于福建省东部沿海,交通发达,因此需要努力打开外来游客市场,发挥区位优势,做好厦门游客溢出的承接;最后,加强区域旅游宣传营销,泉州、漳州旅游资源丰富,因此制定全方位的对外旅游宣传策略,加强旅游营销,吸引更多外来游客,拉动旅游外需消费,促进泉州、漳州和莆田区域旅游流网络与旅游经济协调发展。

[1] OPPERMANN M.Intranational tourist flows in Malaysia[J].Annals of tourism research,1992,19(3):482-500.

[2] JANSEN-VERBEKE M,SPEE R.A regional analysis of tourist flows within Europe[J].Tourism management,1995,16(1):73-82.

[3] PRIDEAUX B,KIM S M.Bilateral tourism imbalance—Is there a cause for concern: the case of Australia and Korea[J].Tourism management,1999,20(4):523-532.

[4] COSHALL J T.Spectral analysis of international tourism flows[J].Annals of tourism research,2000,27(3):577-589.

[5] KIM S,AGRUSA J,HEESUNG L,et al.Effects of Korean television dramas on the flow of Japanese tourists[J].Tourism management,2007,28(5):1340-1353.

[6] NIU Y F, XIE L B, LIU C F. The variation tendency and proposed countermeasures for adjusting and controlling visitor flow in Beijing[J]. Geographical research. 2005,24(2):283-292.[牛亚菲,谢丽波,刘春凤.北京市旅游客流时空分布特征与调控对策[J].地理研究.2005,24(2):283-292.]

[7] ZHANG J H, ZHANG J, LIU Z H. A study on spatial competition among tourism regions based on the theory of tourism field[J]. Scientia geographica sinica, 2005,25(2):249-256.[章锦河,张捷,刘泽华.基于场理论的区域旅游空间竞争研究[J].地理科学,2005,25(2):249-256.]

[8] YANG G L, ZHANG J, AI N S,et al.Zipf structure and difference degree of tourist flow size system: a case study of Sichuan Province [J]. Acta geographica sinaca, 2006,61(12):1281-1289.[杨国良,张捷,艾南山,等.旅游流齐夫结构及空间差异化特征:以四川省为例[J].地理学报,2006,61(12):1281-1289.]

[9] BIAN X H, SHA R, DU C H. Analysis on regional floating share of inbound tour flow in the Yangtze River Delta[J]. Human geography, 2007,22(2):32 -38.[卞显红,沙润,杜长海.长江三角洲城市入境旅游流区域内流动份额分析[J].人文地理,2007,22(2):32 -38.]

[10] LIN L, KANG Z L, GAN M Y,et al. An analysis of the spatial field effects of tourist flow of Taiwanese visiting Mainland China based on airports[J]. Geographical research, 2007,26(2):403-413.[林岚,康志林,甘萌雨,等.基于航空口岸的台胞大陆旅游流空间场效应分析[J].地理研究,2007,26(2):403-413.]

[11] WANG Y M, GAO Y H. The tourism interaction between Shanghai and provinces in the Yangtze River Valley[J]. Acta geographica sinaca, 2008,63(6):657-668.[汪宇明,高元衡.上海与长江流域各省区间的旅游互动[J].地理学报,2008,63(6):657-668.]

[12] LI C X, MA Y F, ZHENG P,et al.Characters of regional structure of Chinese inbound tourism flows’ concentration and diffusion based on STSM:a case study of six typical areas of China’s inbound tourism[J]. Scientia geographica sinica, 2011(5):620-626.[李创新, 马耀峰, 郑鹏, 等. 基于STSM的入境旅游流集散地域结构特征分析:以中国入境旅游六大典型区域为例[J].地理科学,2011(5):620-626.]

[13] LIU J.A introduction to social network analysis [M]. Beijing: Social Science Academic Press, 2004.[刘军. 社会网络分析导论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2004.]

[14] LUO J D. Social network analysis handout [M]. Beijing: Social Science Academic Press,2005.[罗家德. 社会网分析讲义[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.]

[15] LARAVALENCIA F.Institutional reform and transboundary cooperation for environmental planning along the United States-Mexican border [D]. University of Michigan, 2002.

[16] SCOTT N, BAGGIO R, COOPER C,et al. Network analysis and tourism: from theory to practice [M]. Bristol: Channel View Publication, 2008:222.

[17] MIGUÉNS J I L,MENDESB J F F. Travel and tourism: into a complex network[J].Physica A: statistical mechanics and its applications,2008,387(12):2963-2971.

[18] PAVLOVICH K. The evolution and transformation of a tourism destination network: the Waitomo Caves, New Zealand[J]. Tourism management,2002,24(2):203-216.

[19] DREDGE D. Policy networks and the local organization of tourism[J].Tourism management,2006, 27(2):269-280.

[20] SCOTT N, COOPER C, BAGGIO R. Destination networks:four Australian cases[J].Annals of tourism research, 2008,35(1):169-188.

[21] HSINYU S. Network characteristics of drive tourism destinations: an application of network analysis in tourism[J].Tourism management, 2005,27(5):1029-1039.

[22] BAGGIO R. Network analysis of a tourism destination [D]. Queensland:The University of Queensland, 2008.

[23] TINSLEY R, LYNCH P. Small tourism business networks and destination development[J]. International journal of hospitality management, 2001, 20(4):367-378.

[24] CHEN H, LU L, ZHENG S T. The spatial network structure of the tourism destinations in urban agglomerations based on tourist flow: a case study of the Pearl River Delta[J].Acta geographica sinica, 2011,66(2):257-266.[陈浩,陆林,郑嬗婷.基于旅游流的城市群旅游地旅游空间网络结构分析:以珠江三角洲城市群为例[J].地理学报, 2011, 66(2):257-266.]

[25] YU H, CHEN T, LU L,et al. Structure of tourist economy network and its spatial development pattern in Jianghuai urban agglomeration[J].Progress in geography, 2014, 33(2):169-180.[虞虎,陈田,陆林,等.江淮城市群旅游经济网络空间结构与空间发展模式[J].地理科学进展,2014, 33(2):169-180.]

[26] CHEN X Q, HUANG F C. Research on tourism spatial structure and its optimization: a network analysis[J]. Geography and geo-information science, 2006, 22(5):75-80.[陈秀琼, 黄福才. 基于社会网络理论的旅游系统空间结构优化研究[J]. 地理与地理信息科学, 2006, 22(5):75-80.]

[27] YANG X Z, GU C L, WANG Q. Urban tourism flow network structure construction in Nanjing[J].Acta geographica sinica, 2007,62(6):609-620.[杨兴柱,顾朝林,王群.南京市旅游流网络结构构建[J].地理学报,2007,62(6):609-620.]

[28] YANG X Z, ZHANG J, WU T H. Social network structure and cooperation model of cross-border tourism region: a case study of Tiantangzhai in Dabieshan[J].Acta geographica sinica, 2009, 64(8):978-988.[杨效忠, 张捷, 乌铁红. 跨界旅游区的组织网络结构与合作模型:以大别山天堂寨为例[J]. 地理学报, 2009, 64(8):978-988.]

[29] JI X F, ZHANG L D, CHEN F,et al. Coupling and spatial differences between the development level of self-drive tourism and tourism transportation accessibility in Yunnan[J]. Economic geography, 2016,36(5):195-201.[戢晓峰, 张力丹, 陈方, 等. 云南省自驾游发展水平与旅游交通可达性的空间分异及耦合[J].经济地理, 2016,36(5):195-201.]

[30] YU F F, HU W H, RONG H F. Study on coordinated development of tourism economy and transportation in small and medium-sized cities:taking Chizhou City as an example.[J].Scientia geographica sinica, 2015(9):1116-1122.[余菲菲, 胡文海, 荣慧芳. 中小城市旅游经济与交通耦合协调发展研究:以池州市为例[J].地理科学, 2015(9):1116-1122.]

[31] ZHANG T B D. China 's expressway network and urban and rural highway mileage atlas.[J]. Jinan:Shandong Province Map Press, 2014.[中图北斗.中国高速公路网及城乡公路里程地图集[M].济南:山东省地图出版社,2014.]

[32] LI M J, CHEN G H, CHEN Y T. Study on target standardization method of comprehensive evaluation[J].Chinese journal of management science, 2004,12(s1):45-48.[李美娟,陈国宏,陈衍泰. 综合评价中指标标准化方法研究[J].中国管理科学,2004,12(s1):45-48.]

[33] LIU J. Overall network analysis [M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2014.[刘军.整体网络分析[M].上海:上海人民出版社,2014.]

[34] DENG Y, CAI J M, YANG Z S,et al. Measuring time accessibility with its spatial characteristics in urban areas of Beijing[J].Acta geographica sinica, 2012,67(2):169-178.[邓羽,蔡建明,杨振山,等. 北京城区交通时间可达性测度及其空间特征分析[J].地理学报,2012,67(2):169-178.]

[35] YU F F, ZUO Z M, SUN J P. Spatial analysis of transport accessibility and its correlation with tourism economic linkage of South Anhui Province[J]. Resource development & market, 2015(11):1405-1408.[余菲菲, 左仲明, 孙建平. 皖南旅游交通可达性与旅游经济联系空间分析[J].资源开发与市场,2015(11):1405-1408.]

[36] ZHU F B, LU L, YU R,et al. Tourism spatial structure evolution of metropolitan area:a case study of Changjiang River Delta metropolitan area[J]. Scientia geographica sinica, 2012, 32(5):570-576.[朱付彪,陆林,於冉,等.都市圈旅游空间结构演变研究:以长三角都市圈为例[J].地理科学,2012, 32(5):570-576.]

[37] ZHANG C H, MA Y F, WU J,et al. Coupling coordination degree between inbound tourism flows and destinations and its spatio-temporal differences in the Western region of China:a study from the perspective of supply-demand relationship[J]. Economic geography, 2013,33(10):174-181.[张春晖,马耀峰,吴晶,等.供需视角下西部入境旅游流与目的地耦合协调度及其时空分异研究[J]. 经济地理,2013,33(10):174-181.]

[38] YU H Y, LI Q Y, MEI L,et al. Research on the spatial structure and spatial development patterns of urban tourism economic connections of heilongjiang province-focus on the perspective of social network [J]. Scientia geographica sinica, 2015,35(11):1429-1436.[于洪雁, 李秋雨, 梅林, 等. 社会网络视角下黑龙江省城市旅游经济联系的空间结构和空间发展模式研究[J].地理科学,2015,35(11):1429-1436.]

——泉州宋船