基于BYOD的职业学校课堂常态教学模式探析

——以“莫愁微学堂”为例

乐 颖

(南京莫愁中等专业学校 江苏南京 210017)

所谓BYOD(Bring Your Own Device)就是自带行动设备与工作、学习结合,在校师生通过携带的设备连接校园网来开展教学活动,获取更广泛的知识,延展课堂,建构教学情境[1]。目前不仅是美国,德国、澳大利亚、新西兰、马来西亚等国家都在试点BYOD教学实践[2]。在国内,很多学校也把目光投向“数字化战略”,力图通过数字化和信息化,引领教育理念和教育模式的创新,进而引领人才培养和教学方式的变革。近年来,我校也主动融入“教育数字化战略”,大力推进智慧校园建设。目前,已搭建各类应用服务器和实现各类应用程序数据互通的网络存储系统,实现无线网络信号校园全覆盖,能实现网上视频点播、在线课堂直播等大流量互动。有了优质的信息化环境支撑,我们以教学载体创新、数字化资源建设为切入口,实施了“基于BYOD的信息化常态教学模式”的改革探索。

1 搭建“莫愁微学堂”,移动终端变身教学新媒介

基于整体思维、移动思维、智能思维、混合思维、平台思维、跨界思维、数据思维,我校完成“莫愁微学堂”(以下简称微学堂)的基础资源库建设和微信平台开发,并在校内全面推广和应用。微学堂是一款基于微信公众号开发的第三方学习平台,包含主界面、学生管理系统、教师管理系统、成绩管理系统、课程管理系统、测评管理系统、互动管理系统等组成部分,其核心功能模块有二:一是学生中心,包含“我的课程”、“我的提问”、“我的学习圈”等分支系统;二是教师中心,包含“公开课件”、“我的课件”、“答疑解惑”等分支系统。平台还利用云端储存功能响应了大数据时代,“对教与学过程中快速生成的纷繁、庞大的数据,去冗分类、去粗取精,从数据中挖掘知识”[3],通过错题库、个性化学习定制等功能实现对数据信息的分析和再利用。

2 打造数字化资源库,海量信息成为教学新“后盾”

经问卷调查,我校98.6%的教师愿意共享自己的课件,88.1%的学生愿意跨专业学习更多的课程,96.6%的学生家长希望学校提供更多的选修课、开设第二课堂。为此学校建立了多级多学科多类型的数字化教学资源库,借助学校的省级、市级、校级名师工作室和微课工作室来辅助资源库的建设,并指导教师积极地参与到数字化教学资源的开发与利用中。此外,充分发挥数字化教学资源与企业实践课程之间的联动作用,校企合作、深度融合,以“江苏省职业教育云服务平台”为基础,和企业共建优质的教学作品,并形成了自制资源、校企资源共享的机制。

为了突出数字化资源库的共享性和开放性,微学堂还设置了开放式接口,用以对接和分享各类第三方平台中的优质网络课程与教学资源,让海量信息成为了学校教学的坚强“后盾”。

3 实现 “1+1+N”双循环教学模式,双赢成为教学新追求

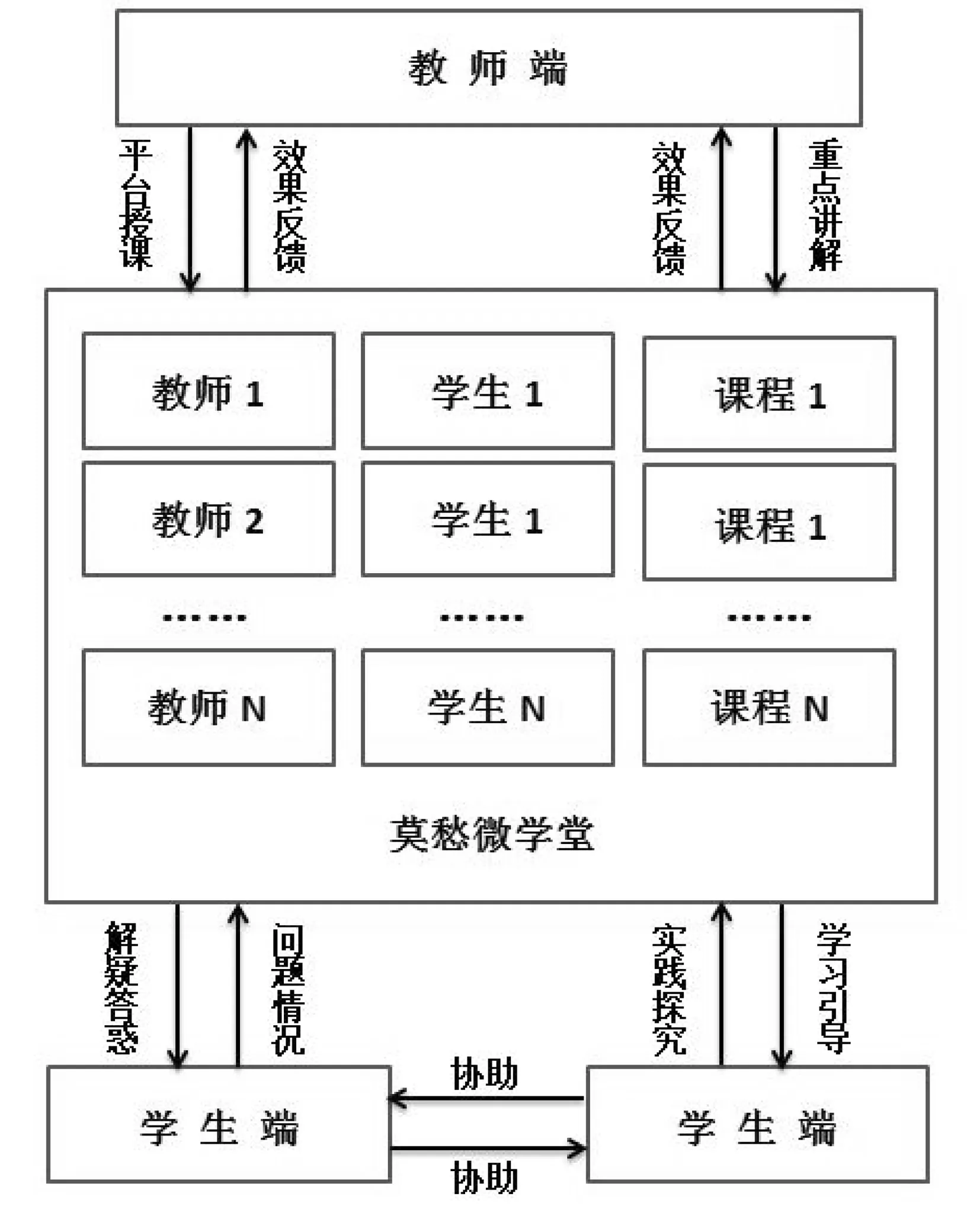

微学堂的开发与应用,改变的不仅仅是信息化的教学手段,还形成了“1+1+N”的双循环教学模式(如下图所示),即1个学生端、1个教师端和N门课程、N个学生、N位教师,而双循环则是指双循环的教学流程。循环一:教学实践中,教师通过微学堂课前预设教学情境、呈现问题;课堂分析问题、深入指导,激发学生学习兴趣、思维碰撞,最终解决问题;课后通过微学堂进行总结、评价;学生通过微学堂进行知识迁移、成果展示和思想反馈。学生与教师达到双向产出与传输,实现教学过程中师生的“双赢”。循环二:学生与学生之间可以通过微学堂进行配合协作,实现共同进步的双赢效果。“1+1+N”双循环教学模式是一种建立在及时互动基础上,以学习者为中心的,注重引导学生开展自主探究学习的教学新模式。

图1 “1+1+N”双循环教学模式

4 创新多元化评价,学、管、评三维一体成为教学新机制

把学生的学习课时、测评结果、圈内活跃程度直接量化成微学分,设置“学分商城;评选“微学达人”,通过微信“红包”发放微奖学金;通过采集平台数据库中微课程数、学生访问数、作业批阅数等各项大数据结果,再结合学生评价反馈的各项数据等,量化成微教分,评选“微教达人”;借助平台实现校企协同创新管理,我校“迪杰特?童印班”和江苏迪杰特教育科技股份有限公司在此基础上开展了对学生的跨界培养,学校、企业利用微学堂实现了学、管、评的三维一体,其评价体系不仅包含校内的学生、教师个体评价、课程评价、班级评价等,还包括了校外的家长评价、企业评价和第三方评价,这种基于移动终端的多元化评价,保证了评价主体的多层次、评价过程的人性化、评价结果的科学性。

5 推进“有机”管理,BYOD成为教学新常态

为了推动基于BYOD的教学常态化,学校一方面组织开展“有机”培训,面向教师,通过专题讲座、上机培训等活动提升教师的应用能力和专业素养,规范微学堂的操作流程和标准;面向学生开展班级培训,引导学生快速适应新的学习方式,掌握微学堂的功能;并通过制定班级公约和完善班级文化建设的方式来提升管理力度。另一方面出台“有机”制度,从学校层面推行强有力的政策,制定了教学考核制度,在各类重要教学项目的申报审核方面均将教师是否使用信息化教学手段作为一个“必备选项”,考核结果与教师奖金紧密挂钩。

6 精准定位焦点问题,打开解决突破口

6.1 解决了职业学校学生手机管理难的问题

“校园手机难管”、“课堂低头族多”是目前职业学校遇到最多的难题,从教育学的层面看,与其一味地堵,不如规范地疏导。通过“莫愁微学堂”,将学生感兴趣的智能手机融入学校教育系统,把传统的课堂“搬到”手机等移动终端上,赋予学生利用自己喜欢的设备进行学习的权利与自由,根据自己的学习需求获取学习资源,调控学习进程,将学生利用手机的方式从“休闲模式”转向“学习模式”,有效解决了学生手机管理难的问题。

6.2 解决了职业学校学生学习主动性不够的问题

职业学校学生生源参差不齐,学习主动性不够是普遍现象。深究其原因,传统教学模式的太过机械化许是根本所在。我们通过“莫愁微学堂”的建设,克服了这一缺陷。学生进入“学生中心”,选择“我的课程”可观看各类教学视频预习或巩固所学的知识点,独立解决项目训练过程中遇到的问题;通过“我的提问”,与老师进行一对一的问题交流与解答,并可以在线语音互动;通过“我的学习圈”,学生可以和同学进行交流,发表自己的学习心得和体会,就像Bransford[4]所言,知识在真实的情境中传播更为有效,学习的效果容易被其发生的情境所影响。此外平台还把学生的学习课时、测评结果、圈内活跃程度直接量化成微学分,设置“学分商城”,将微学分直接和实物挂钩;评选“微学达人”,通过微信“红包”发放微奖学金,采取激励机制,将精神鼓励和物质奖励相结合,大大增强了学生学习的成就感,激发了学习兴趣,提高了学习效率。

6.3 解决了信息化载体校本化不足的问题

信息化教学资源和教学平台建设是近年来职业学校智慧校园的建设重点,在这建设的历程中,早期出现了“有资源,没平台”的问题,后期出现了“有平台,没人用”的问题,如何普及成为很多学校的痛点和难点。同时由于大部分学校信息化平台以购买服务的方式获取,导致平台建设与学校实际需求脱节严重。我校以自主研发为主、企业技术支撑为辅建设的“莫愁微学堂”真正实现了信息化载体的校本化,通过微信这一大众化、草根化的平台,有效推进了信息化应用。

参考文献

[1] 汪 丽,潘建斌,冯虎元. 基于BYOD的高校课堂新型教学模式研究[J].现代教育技术 2015,1

[2] 李卢一,郑燕林.美国中小学“自带设备”(BYOD)行动及启示[J].现代远程教育研究,2012,6

[3] 李国杰,程学旗,大数据研究未来科技及经济社会发展的重大战略领域一一大数据的研究,现状与科学思考叨.中国科学院院刊,2012,6

[4] Bransford,J.D.,Brown,A.,Cocking,R..How people learn:Mind,brain,experience and school,expanded edition[M].DC:National Academy Press,Washington,2000:131-132