谈谈如何临好《麻姑仙坛记》

◆李凤刚(石家庄)

写好颜体字,临写颜体碑帖是必由之路。所谓必由之路包含方向明确、途径直捷、目标清晰、不可逾越,绕开它就达不到目的地。可是,颜真卿一生留下诸多碑帖,壮年、中年、老年不同时期,书法风格各异,笔法有别。究竟从哪一个碑帖着手临起更好呢?初学者面临着如何选帖问题,而无论选临颜真卿哪一个时期的碑帖,临一段时间之后,又将面临着如何才能突破的难题。这里我结合自己几十年临帖经历,建议颜书爱好者要把《麻姑仙坛记》作为学颜的必临碑帖。下面我就着重谈谈临写《麻姑仙坛记》的一些感悟。

一、《麻姑仙坛记》乃颜书之精品

颜真卿作为中国书法史上一座丰碑,一生所写碑帖之多、水平之高,均无以伦比。据宋府记录就达800余件,至今留存可见仍有约60件,其著名者有《王琳墓志》《郭虚己墓志》《多宝塔碑》《东方朔画赞》《祭侄稿》《祭伯父稿》《争座位帖》《郭家庙碑》《大唐中兴颂》《麻姑仙坛记》《宋璟碑》《臧怀恪》《元结碑》《李炫静碑》《颜勤礼碑》《颜家庙碑》等,所留下的碑帖可以说件件皆佳品。而《麻姑仙坛记》又是佳品中的精品之作。

颜真卿《麻姑仙坛记》全称《有唐抚州南城县麻姑山仙坛记》,写于唐大历六年(771年),后遭雷电损毁,有原拓影印本行世。颜真卿书写此碑时,年63岁,正是其书法艺术达到成熟和创作的旺盛期。其时颜真卿任抚州刺史,正值其仕途失意,对书法艺术的追求成为心灵的寄托。在这样的意境下,其游览南城县麻姑山时,撰文并书写了此碑。碑文记述了麻姑得道成仙的故事,契合了颜真卿问道向禅之心。因而执笔写来,得心应手,在恢弘厚重的庙堂之风中,透出几分秀颖之灵气。该碑用笔多有篆籀笔意,苍劲古朴,骨挺肉丰,线条于平直中见奇崛,于质朴中见虚和,于厚实中见洞达,于稚拙中见灵巧;其结体中宫舒朗,四角外拓,最大程度改变北朝、隋唐以来斜侧取势的楷书结体形式,而为正面示人的端庄意象,更充分地体现了平正、大气、从容、浩落的审美特征,集中体现了颜真卿书风的典型特质,堪称颜楷之精华。

二、《麻姑仙坛记》为历代颜体大家必临之帖

书法 李凤刚

由于《麻姑仙坛记》是颜真卿书风的集大成者,因而为历代书家所推崇,成为历代慕颜学颜者必临之帖,若抛开此贴学颜书,则难以领悟颜体的全面艺术风貌和厚重的人格精神,也易于陷入以偏概全的窠臼。很远不必说,自清朝以来,我国涌现的颜书大家多是临《麻姑仙坛记》之高手。钱南园一生究竟临过多少遍,历史没有详细的记载,我们很难做准确的统计。但他的书风形成,既是启蒙于《麻姑仙坛记》,又是从《麻姑仙坛记》汲取营养最多而形成的。后来人们传诵“学书当学颜,学颜先学钱”的谚语,其实里面还包含着“临帖临颜,临颜选《仙坛仙坛记》”的含义。

何绍基虽然一生临帖浩繁无数,但《麻姑仙坛记》是他最为钟爱的颜体法帖之一,也是临得遍数最多的,其临本流传至今。谭延闿把《麻姑仙坛记》当成书法必修课和日课来临,坚持几十年从不间断,一生临过二百多通。他的临作当时即为广大学书法爱好者所喜爱,出版商则将其以珂罗版影印成册,公开发行。由于印量少,再加上一部分流落台湾省和日本,现在原版已很罕见。谭的书法成就与其临《麻姑仙坛记》是分不开的。至于谭泽闿、华世奎、陈荣昌、周钟岳、周昭怡等颜书名家无不是受《麻姑仙坛记》影响而卓然成家。所以说,《麻姑仙坛记》既可起到学颜引航的作用,又蕴含着取之不竭的书道信息和艺术营养。

三、临摹《麻姑仙坛记》需要回答的几个具体问题

前面说过,临摹颜帖是写好颜字的必由之路。临帖看似是个复制过程中的简单重复行为,其实十分不简单。临好颜帖需要书者具有对原帖具象的认知能力和对其内涵的挖掘能力,以及自我之审美、融会变通的能力,最终更要跳出原帖形成自己的书法风格。在这个过程中必然会遇到各种各样的疑惑。如果不从疑惑中渐醒渐悟,就难以实现学颜的目的。我结合自己几十年学颜临帖的体会,尝试解答学习《麻姑仙坛记》中常见的几个具体难题。

1.选帖问题

对于学颜者来讲,特别是初学者究竟选哪个帖临写效果才好?是不是必须按照颜体发展成熟过程,先临早期的如《多宝塔》,再写《东方朔画赞》,进而《勤礼碑》等,以此类推?我认为完全没必要受此限制。直取成熟书体如《麻姑仙坛记》等,是完全可以的。因为颜真卿晚年书写的碑帖,尽管同早期书体有很大变化,但它的神韵和一些笔法是一脉相承的。早期作品中的精华神采部分,全部都凝结到了晚年的作品中,只是表现形式和内在特色更丰富了。当然,根据学颜者的兴趣出发,如乐意先临《多宝塔》,或者《勤礼碑》,或者其他,有这样的历练后,再学《麻姑仙坛记》,有利无弊,也是一种可取的途径。

即便是选临《麻姑仙坛记》,接着出现的一个疑问是:选哪个版本才好?因为,《麻姑仙坛记》流传至今有大中小三个版本。大字本楷书,字径一寸六,原在抚州南城,宋拓本现藏上海博物馆;中字本楷书,字径五六分,集于《忠义堂帖》;小字本楷书,字径二三分,历来有翻刻数种。这三个版本的区别,不仅仅在于字的个头大小,更重要的是笔法及神采大为不同。三个版本是否都为颜真卿所写,尚存悬疑。但从神韵笔法上辨析,宋拓大字本,毫无疑问是颜书中的精品。因此,建议学颜者选临宋拓大字本的《麻姑仙坛记》为好。

2.结体问题

我曾写过一篇《颜书结体八法》,根据颜书整体风格面貌从八个方面详尽分析介绍了颜体字的结构特点,载在《正三百千国学经典丛书》中。由于颜真卿富有创新精神,每写一碑帖都有“千变万化,各具一体”(《宣和书谱》)之妙。《麻姑仙坛记》自有独特面目呈现。在我归纳的“八法”中重点体会三点:一是在宏伟中体会宽博。字体相应宽大,每个字都有横空出世的感觉。但横不任性,融于厚博,正而不板,微妙多神。二是在庄重中体会灵透。秀颖灵透是《麻姑仙坛》最突出的一个特点。一般讲,单薄的易于透明透气,而庄严厚重又能十分灵透,这就是颜真卿书法的非凡独到之处,也正是《麻姑仙坛记》的精髓之处。三是在深厚中体会活泼,沉着而不郁闷,气厚而不拙笨,在沉着厚实中尽显轻松与活泼。

对于临过其它颜帖的书者,在《麻姑仙坛记》中,还可以再汲收其它碑帖中体悟不到的艺术营养。如临过《多宝塔》的书者,重点体悟厚重;临过《勤礼碑》的书者,重点体悟宽博大气;临过《颜家庙碑》的书者,重点体悟灵颖秀趣,等等。

3.笔法问题

《麻姑仙坛记》笔法丰富,隶意、篆意兼用,篆意较多,笔画粗细变化趋于平缓。“转笔少折法”,提笔暗过外拓,呈“蚕头雁尾之势”。这些艺术效果的形成,同颜真卿能够娴熟运用藏锋、裹锋有关,因而,我重点谈谈如何运用藏锋、裹锋及捻管转笔的技法。

藏锋的前提必须是中锋用笔,只有中锋用笔,才能把毛笔的锋尖轻松自如地藏稳,使插笔和行笔不直白,有内涵,多劲道。但细品《麻姑仙坛记》,并不是笔笔藏锋,而是灵活运用笔锋。横画及捺笔的起笔藏锋多,而撇笔和竖画的起笔反倒不藏的多。

再说裹锋。一般人们把藏锋和裹锋都相提并论,认为是同一种运笔方法,这是不正确的。藏锋是指在运笔中,把笔端尖锋包藏起来,而裹锋是指在行笔过程中,把锋尖和四周边所有能出锋的毫毛全部都包裹起来,使笔锋的竖直毫毛形成交结缠拥之势。好比鞭子,只有把鞭绳鞭梢全部拧成一股劲,才能打出脆响,打出力量来。

《麻姑仙坛记》之所以耐人寻味,就是因为颜真卿把藏锋和裹锋都能自如地穿插运用。捻管转笔是长撇、长捺以及钩等笔画必用的书写技法,有的需要左转捻动,有的则需要右转捻动。一旦掌握了这一用笔方法,就可以使同一笔画在书写过程中自由转换。《麻姑仙坛记》把这种高难度的笔法运用得淋漓尽致,堪称典范。

四、从《麻姑仙坛记》临本中开启思路

有不少书法爱好者询问我在临《麻姑仙坛记》时,如何才能找到感觉。有的人开始阶段还可以,临摹到一定水平后,反倒感觉迷茫起来。这是因为:颜真卿写此碑已距我们当今有一千多年的时间。碑帖经过历代翻刻印刷,又经漫长时间的风雨侵蚀剥损,其中许多有价值的内在艺术信号已被遮掩和隐藏,需要临者认真钻研、揣摩、挖掘才能临出真实面貌。我在临写过程中有意识把一些潜在的艺术信号挖掘放大,使其彰显于纸面。这对初临者有一定的参考引导作用。借助阶梯登高是聪明人的有益选择,希望学颜者能从我的临本中开启思路,这也正是出版这个册子的目的所在。但这里要提醒临写者的是,一旦通过阶梯启蒙开窍后,切忌在阶梯上攀援玩味,要直追古人,在颜真卿原帖中汲取营养,否则会误人子弟,亦违我印发临本的初衷。

大道天下联 书法 李凤刚

岁不寒无以知松柏 事不难无以知君子 书法 李凤刚

节临颜家庙碑铭 书法 李凤刚

节临颜真卿竹山堂连句 书法 李凤刚

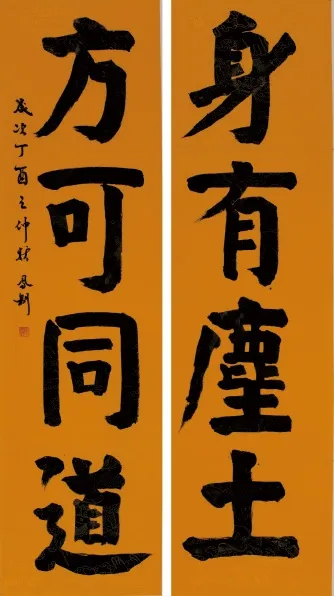

身有方可联 书法 李凤刚