手术室术中护理对减少下肢深静脉血栓形成的效果研究

郑兆霞,田丰,逄丽华

青岛市胶州中心医院,山东青岛 266300

在手术之后,患者比较常见的一种并发症就是下肢深静脉血栓,该并发症不但不利于患者术后恢复,还有可能带来其它严重的后果。所以,为了避免术后下肢深静脉血栓的形成,应对患者采取有效的护理措施加以干预[1]。在手术过程中,采取术中护理策略,分析患者形成下肢深静脉血栓的危险因素,针对性提供护理干预,改善患者血小板参数和凝血指标。基于此,该文选择2016年9月—2017年9月医院收治的手术患者136例,研究了手术室术中护理对减少下肢深静脉血栓形成的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择医院收治的手术患者136例,随机分为对照组和观察组。对照组中纳入患者68例,男性患者42例,女性患者26例,年龄在22~74岁,平均年龄为(41.1±3.5)岁;观察组中纳入患者68例,男性患者38例,女性患者30例,年龄在23~76岁,平均年龄为(42.5±3.5)岁。纳入标准:均为普外科常规手术患者,均符合相应的手术指征,对该研究均知情同意,经医学伦理委员会批准。排除标准:有既往血栓史或感染史,周围血管病变、内科疾病、凝血功能障碍、意识障碍的患者。

1.2 方法

两组患者术前护理和术后护理均采取相同的常规方法进行。

1.2.1 对照组 对照组患者采取常规术中护理,合理调节手术室温度,配合麻醉师和医师的操作,帮助摆放患者体位,监测患者生命体征,观察异常情况并及时报告医师。

1.2.2 观察组 观察组患者采用预防性术中护理方法,①减少和避免对下肢静脉的穿刺,尽量选择上肢静脉穿刺。如果下肢静脉穿刺不能避免,音量取大隐静脉的小分支穿刺。穿刺操作中要由经验丰富的护士进行,确保一次穿刺成功,降低对血管壁的不良影响[2]。②术中及时为患者输血,单药避免输血过量,如果患者失血过度或输血量过度,下肢深静脉血栓形成机率均会增加。所以在手术中护士要严密观察患者血象,一旦发生失血现象,应遵医嘱立即输血,对患者有效血容量加以保证。数学中随时监测血容量变化,不要输血过量。③术中为患者提供适当的肢体按摩,促进肢体血液循环。如果手术条件允许,抬高患者下肢15°,弯曲膝关节,在腿部前后内外等方向分别按摩,对特别对比目鱼肌、腓肠肌重点按摩。如有必要,可使用间歇式冲起压力仪,对患者进行间歇期间按摩[3]。④在手术边缘时刻加强管理,完成手术之后对患者搬运的过程中,也是下肢深静脉血栓发生的重要时期,对此,医护人员对患者的搬运,要保证平稳、轻柔的动作,帮助患者摆放适当的体位,监测患者脉搏、呼吸频率、血压、心率等指标。

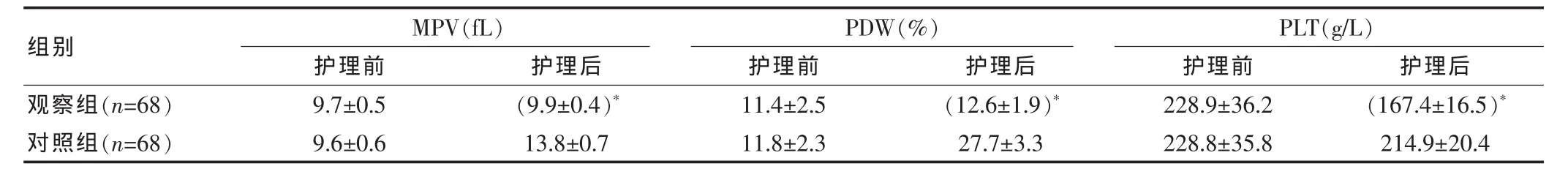

1.3 观察指标

对比两组患者发生下肢深静脉血栓的机率,并对比两组患者护理前后的血小板参数和凝血指标。其中,血小板参数有MPV(血小板平均容积)、PDW(血小板宽度)、PLT(血小板计数;凝血指标有PT(凝血酶原时间)、D-D(D-二聚体)、Fbg(纤维蛋白原)。

1.4 统计方法

研究得出数据通过SPSS 19.0统计学软件统计处理,以均数±标准差(±s)表示计量资料,进行t检验;以数(n)或率(%)表示计数资料,以 χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

观察组患者发生下肢深静脉血栓的机率为2.94%(2/68),与对照组的 20.59%(14/68)差异有统计学意义(P<0.05)。护理前,两组患者血小板参数和凝血指标没差异无统计学意义 (P>0.05);护理后,观察组患者MPV、PDW、PLT 等血小板参数,PT、D-D、Fbg等凝血指标,与对照组相比差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者护理前后血小板参数对比(±s)

表1 两组患者护理前后血小板参数对比(±s)

注:相比于对照组,*P<0.05。

组别MPV(fL)护理前 护理后PDW(%)护理前 护理后观察组(n=68)对照组(n=68)9.7±0.5 9.6±0.6(9.9±0.4)*13.8±0.7 PLT(g/L)护理前 护理后11.4±2.5 11.8±2.3(12.6±1.9)*27.7±3.3 228.9±36.2 228.8±35.8(167.4±16.5)*214.9±20.4

表2 两组患者护理前后凝血指标对比(±s)

表2 两组患者护理前后凝血指标对比(±s)

注:相比于对照组,*P<0.05。

组别PT(s)护理前 护理后D-D(ng/L)护理前 护理后观察组(n=68)对照组(n=68)28.5±3.1 28.9±2.8(29.9±2.5)*33.7±4.1 Fbg(g/L)护理前 护理后248.8±12.5 248.9±12.4(267.5±11.2)*361.7±15.6 2.28±0.59 2.29±0.57(2.45±0.74)*3.39±0.81

3 讨论

手术后容易出现下肢深静脉血栓的并发症,主要是受到长时间卧床、术中输血不及时或输血过量、术中保暖不足、麻醉等因素的影响,下肢深静脉中血液异常凝结,出现静脉回流障碍。相关研究表明,很多患者在手术中,都可能会形成下肢深静脉血栓,因此在手术室术中护理中,必须提高有效性和预防性[4]。以往采用的手术室常规术中护理,对大部分患者都比较适用,广泛性较好,不过对于患者实际情况缺乏结合,前瞻性护理干预不足,患者术中和术后仍有较高机率发生下肢深静脉血栓,护理效果不理想。与之相比,预防性护理是一种前瞻性更为良好的护理方法,在术中评估患者的情况,为患者提供有针对性的预防护理,例如确保输血及时和输血量合理,为患者肢体按摩等[5]。此外在手术边缘时刻加强管理,也能减少患者发生下肢深静脉血栓的危险因素,确保患者安全。

综上所述,在手术室术中护理中,采用预防性术中护理的方法,能够减少患者形成下肢深静脉血栓的机率,改善血小板参数和凝血指标,对患者术后恢复较为有利。

[1]朱春兰,陈小月.分析手术室术中护理干预对降低下肢深静脉血栓形成风险的影响[J].中国医疗设备,2017(b12):242-243.

[2]冯英军.术中护理干预对髋关节置换术中下肢深静脉血栓形成的效果观察[J].中国伤残医学,2016,24(21):69-70.

[3]屈煜涛.探讨术中护理对髋关节置换手术患者下肢深静脉血栓形成的影响 [J].中国现代药物应用,2016,10(21):149-150.

[4]米亚玲.改进手术室整体护理对髋关节置换手术患者下肢深静脉血栓形成的影响[J].河南医学研究,2017,26(2):352-353.

[5]石艳利.手术室干预性护理防止腹腔镜手术后下肢静脉血栓形成的效果[J].中国医药指南,2017,15(10):235-236.