内蒙古陈巴尔虎蒙古族婚礼送亲仪式及婚礼歌现状调查

凯 丽

(内蒙古艺术学院,内蒙古 呼和浩特 010010)

蒙古族作为一个古老的民族,从森林狩猎到草原游牧,在漫长的演变和社会发展过程中,形成了自己独特的婚礼习俗。婚礼既是一场仪式,也是对传统文化模塑、模造的过程,更是一场部落的大联欢。在众多蒙古族婚礼当中,陈巴尔虎蒙古族婚礼在具有共性的同时也存在着自身独特的特点。

陈巴尔虎本地蒙古族人古代属于贝加尔湖附近巴尔虎金努图克的巴尔虎·巴特尔的后裔。十二世纪至十三世纪他们在贝加尔湖东北部的巴尔虎金河的巴尔虎金托木古一带活动生活。成吉思汗统一蒙古草原后,巴尔虎归属成吉思汗的蒙古帝国。后来逐渐从贝加尔湖一带向南迁徙。至明末清初,他们成为喀尔喀蒙古诸部的属部,生活在喀尔喀蒙古和俄罗斯国交界处,之后编入清八旗,同索伦(鄂温克)、达斡尔、鄂伦春等民族先后驻牧黑龙江、墨尔根、齐齐哈尔各城及兴安岭东麓的布特哈地区。①雍正十二年(1734),清政府将喀尔喀车臣汗部要求加入清迁八旗的巴尔虎蒙古人二千九百八十四人迁入呼伦湖、贝尔湖、哈拉哈河、乌尔逊河和克鲁伦河下游一带广阔草原上,按索伦兵制选出二千四百名壮丁,编为两翼八旗四十个佐,他们被称为新巴尔虎、即新来的巴尔虎蒙古人之意,而早两年从布特哈地区迁来的巴尔虎蒙古人便被称为陈巴尔虎了,即先来的巴尔虎蒙古人之意。从此“陈巴尔虎”一词开始出现。直至民国八年(1919年),呼伦贝尔付都统衙门将索伦左翼镶白旗第二、三佐及正蓝旗三个佐所属的巴尔虎蒙古人从索伦左翼中分出,单独建立了陈巴尔虎旗,分为十二个佐。从此时起,“陈巴尔虎”一词作为一个旗的名称而见诸公文和史籍,并沿用至今,这便是“陈巴尔虎”一词的由来。②

陈巴尔虎旗位于呼伦贝尔盟的西北部,地处北纬48°43′18"至50°10′35",东经118°22′30"至121°10′45"。全旗东西宽约 122公里,南北长约125公里,总面积21192平方公里。旗内天然草场辽阔,总面积为17656平方公里。为地处偏僻,交通不便,陈巴尔虎旗内的巴尔虎蒙古族还都较好的保留着当地的民俗、音乐,但伴随着交通、经济的发展受到外来文化的影响及近年来自然灾害的影响,陈巴尔虎蒙古族不仅草场遭受了不同程度的破坏,民俗、音乐也正处于逐渐流失的状态。

一、陈巴尔虎蒙古族概况及婚礼概况婚礼送亲仪式个案实录

陈巴尔虎蒙古族婚礼可以分成传统婚礼和现代婚礼两种,传统婚礼的过程包括求亲定亲、确定婚期、婚庆准备、送亲仪式、迎亲仪式。传统的陈巴尔虎婚礼讲究很多礼仪、规矩,送亲仪式会在正式婚礼前一天晚上举行,女方家会准备宴席并举办一些娱乐活动,由于传统的陈巴尔虎婚礼是由父母包办,因此,在送亲的这一天新郎才能在领衔伴郎的带领下前往新娘家,见到新娘。到达女方家后,要顺时针绕女方家蒙古包三圈并得到迎接人邀请方能进入蒙古包,进入蒙古包后,会展开一系列的礼仪活动,什么人该坐在哪,对于座位有规矩,敬烟、互换鼻烟壶的尊卑顺序有规矩,说什么样的话、唱什么样的歌有规矩……所有的仪式行为都在规矩下进行着。

2017年10月08日,笔者联系到陈巴尔虎旗孔雀婚庆公司的孟和扎那哥哥,通过他得知了此次婚礼的举行,10月09日,笔者前往婚礼举行的地点,开始了此次田野调查。笔者此次田野个案调查为送亲仪式环节(即:10月09日女方家在饭店举办的婚礼仪式和10月10日早在女方父母旗里的家中举行的送亲仪式)。

此次婚礼仪式新娘名特日格勒,呼伦贝尔陈巴尔虎旗西乌珠尔乌珠尔嘎查人,是土生土长的陈巴尔虎人,属呼日拉德部落,父母均为牧民,新娘大学毕业后也回家从事牧民职业;新郎巴拉吉尼玛,呼伦贝尔新巴尔虎左旗塔日根诺尔苏木塔日拉布拉嘎嘎查人士,是新巴尔虎左旗人,父母亲均为牧民,新郎大学毕业后从事摔跤手职业;新娘新郎在大学期间相识相恋。此次婚礼的整体环节包括提亲(2017年06月1日)——领证(2017年07月06日)——女方送亲(2017年10月09日饭店婚礼及10月10日早上蒙古包内的送亲仪式)——男方迎亲(2017年10月10日午于男方家草地举办迎亲婚礼;迎亲日期是由男方家请喇嘛定下的)——回门(2017年10月25日,新娘在15日后与新郎回到娘家,到新娘的父母亲戚家回门拜访,然后新郎回婆家,按规矩成婚后在男方家住几天回到娘家后会少住一天,新娘回到娘家住14天后,女方的家长会送新娘回婆家)。

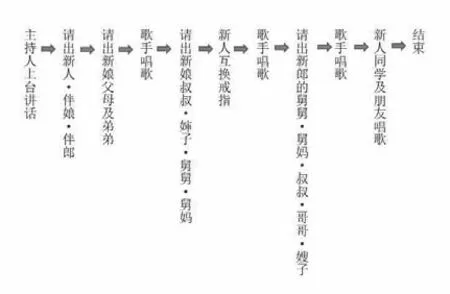

图1. 10月09日饭店仪式过程

在饭店婚礼仪式中,女方请了主持人、歌手、乐队、摄像师;整场仪式都是在主持人的掌控下运行的。

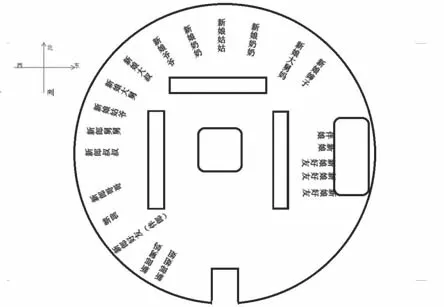

图2. 婚礼举办场地

图3. 新郎新娘互换戒指

笔者对整个送亲乃日仪式个案进行了实录。10月10日凌晨05∶30分,笔者同新娘及伴娘从化妆的酒店赶往新娘的父母家,新娘的父母家是平房,车刚驶进胡同口,就看到前面胡同两侧已经停了大概十几辆车,我们停好车走向新娘的父母家,透过大门首先映入眼帘的是一座蒙古包,正是为了今天送亲队伍准备的,并且蒙古包内不时响起长调歌声,新娘一行人并没有直接走进蒙古包里,而是走进了距蒙古包西侧三米左右的平房,放下手中拿的物品、包,整理了一下自己的衣服,厨房内新娘的妈妈、婶子们熬奶茶准备食物,屋内站满了穿着各色蒙古袍的宾客,主人们忙着招呼,客人们互相攀谈,热闹却不喧哗。5∶43分新娘及伴娘进入蒙古包,而此时的蒙古包内已经坐了些双方的长辈们,新娘及伴娘们在已经事先预留好的座位上坐好。其余的晚辈和一些不可以坐在蒙古包内的亲友则在平房内等候。座前的桌子上摆放着奶食,糖果,奶茶,酒。此时的蒙古包内大家都规矩的坐着,轻声的攀谈。摄像师忙着从各个角度进行摄像。

图4. 婚礼座位图

随着新娘进入蒙古包,新郎的舅妈唱起了歌,这是一首布里亚特民歌《每一天》,歌声中,蒙古包内的气氛开始活跃了起来,新娘的父母亲请到原嘎查的大队队长,作为主事儿人员,按照辈分新娘称他为叔叔,负责招待男方迎亲宾客,主事儿叔叔坐在男方桌子对面东北角的位置。一首歌曲唱完,新郎的舅妈说了句:“咂”(意思唱完了)大家都拍手鼓掌并说谢谢。紧接着新郎的姐姐和舅妈唱起了第二首歌《我心爱的弟弟》,歌声中男性长辈们互相敬酒、聊天,新娘的姑爷在一直跟随着歌声拍手,伴郎、新郎、新郎的哥哥,新娘一方女性长辈们都安静的听着歌曲,新娘与伴娘和朋友们不时的微笑轻声交谈。

男方连唱了两首歌,05∶50分左右,新娘的婶子拎着一桶汤饺子进来,开始为大家盛汤饺子(从新娘一方的长辈开始,首先是新娘的大舅而后依次按照顺时针的顺序为大家盛,直至到新娘的好友,而后是为新郎一方,首先是新郎的长辈,从新郎的舅舅开始,逆时针直至新郎的姐姐)。为大家盛汤饺子的时候,新郎的舅妈开始唱起了第三歌,这是一首巴尔虎短调民歌《女人的命运》,就这样仪式在歌声中进行着。06∶30分,新娘的父母走进蒙古包,在蒙古包挨着门口东南角的地上先铺上了一块布,随后搬来两个凳子,准备进行给礼仪式,因为送亲时间将近,只由新娘的父母亲、大舅及大舅妈进行给礼,长辈坐下,新人正对站好,接受给礼。给礼的同时,新娘的舅妈再次领头唱起了歌,歌声中新娘的母亲在擦脸上的泪水,寓意对女儿即将远嫁的不舍,接受母亲的给礼后,新娘新郎一齐跪地,向父母磕头。给礼仪式结束。新娘新郎离开蒙古包,回到平房内。

图5. 新娘的爸爸在给礼

图6. 伴娘在为新娘擦眼泪

给礼仪式后,新娘的婶子给新郎的迎亲宾客发礼物(一般是被子、面料等)客人接受礼物后,新郎的舅舅、叔叔起身,开始与新娘的大舅、爷爷换烟,这也是蒙古包内最后的仪式。

外面新娘的亲友开始准备装嫁妆,陪嫁的物品装满了整整一卡车,7∶20分新娘新郎上车,车队开始启动,整个车队向西开去,而后上了公路,向着东旗的方向开走,并没有像传统的送亲仪式那样绕蒙古包三圈,笔者通过对新娘的口述采访得知因为受到条件的限制,车多,路窄,所以只能将绕蒙古包三圈改为从向着太阳升起的方向从家出发,到男方家后绕一圈。新娘新郎启程赶往东旗。至此,是笔者参与的全过程。

二、婚礼仪式中的民俗表演及对歌曲的认同问题

陈巴尔虎蒙古族婚礼在长期的社会实践中已经形成一套模式,而每一场婚礼都是在固有的模式上模塑而成。

1、陈巴尔虎蒙古族婚礼的传统模式

在传统的巴尔虎婚礼中,因为是父母包办婚姻,新郎新娘是在成亲的这一天才见面相识,但是随着社会的发展,自由恋爱的形成,新郎新娘在婚前不认识的局面已经不复存在,在此次送亲仪式9号饭店婚礼中,新郎一直是有参与的,在传统的巴尔虎婚礼当中,如果是10号接亲,新郎应该是在9号夜里到达女方家即可,但是在此次的婚礼当中,新郎新娘会一起出现,这已经成为一种普遍现象。新娘在接受笔者口述采访时这样说道:“我们是饭店婚礼,我不能一个人上台吧,所以他才过来的,要是以前的的话,新郎10号才能来接亲。”可见,传统婚礼礼仪行为在不断的“迁就”日益变化的环境。

在饭店婚礼当中,所有的仪式都是围绕着舞台进行的,主持人成为台上与台下人们交流沟通的纽带,也成为全场最具话筒话语权的人,在过去,能够担任主持和最有话语权的应由女方家找的一位有身份的人来担当。

在10月10日的送亲仪式中,新娘父母家院内搭起一座蒙古包,作为送亲仪式举办的场地。更是体现了对于婚礼举办场域选择上,陈巴尔虎人仍然更倾向于选择传统的蒙古包。

2、婚礼仪式中的符码

在陈巴尔虎婚礼中存在着大量符码的运用,有些是特定的,而有些在随着时代变化着。所有的符码都是为了标志婚礼仪式这一天的与众不同,让其充满了仪式感。

食品和饮料:在蒙古包内的桌子上摆放着的奶茶、奶食、牛羊肉、酒等供人们享用的食物,婚礼中必须要煮的汤饺子,都视为婚礼仪式中必不可少的符号。

声音、语言:在婚礼这一天,人们所说的,所用的都是不同于日常的口语表达方式,婚礼这一天人们的话语要比平常官方,书面,充满仪式性;女方男性长辈会刻意刁难男方前来迎亲的人员,这种刁难也许出于本意,也许刻意为之;例如女方长辈会在娶亲的规矩上找男方家的不是、或许在双方交谈过程中会说“你哪哪说的不对”、在婚礼仪式中演唱什么样的歌曲也会成为人们讨论的话题等等,这其中不乏鸡蛋里面挑骨头的意思,但所有的“刁难”最后都会“化干戈为玉帛”。

视角符码:在陈巴尔虎蒙古族婚礼仪式中,服装饰品是最能给人直观感受的,也是最具代表的视觉符号,在婚礼这一天,没有人会规定你应该穿什么,但是所有前来参加婚礼的人都会穿蒙古袍,而且多数穿的都是最为传统的巴尔虎蒙古袍。

3、婚礼仪式中的民俗表演与变迁

正如理查德·鲍曼《作为表演的口头艺术》一书中所说“文化表演为一个社区的个体成员提供了特定的机会,使他(她),或者可以担当不同于日常生活的特殊表演角色”,[1](90)在婚礼当天无论是作为主角的新郎新娘还是参加仪式配角的人们都在做着日常生活中不会去做的事情,众多繁琐的仪式活动,围绕出嫁和迎娶扮演着各自的角色,完成约定俗成的语言和行为方式。

仪式中座位的安排:座位安排在蒙古族民俗活动中有特殊的意义。蒙古包内的座位分为西北、正北、东北、西边、东边等位置,不同的位置标明着长幼尊卑、主客双方、男女有别的角色分配。但是由于仪式的展开空间的改变也有了变化。这种座位的安排在饭店婚礼中基本无法体现,但是在新人父母家中则会有明确的规定,虽然不会规定每一个座位,但是会有位置的划分,男女方双方长辈、新人、晚辈都会根据自己所扮演的角色、辈分选择适合自己的位置,如果坐在了不属于自己的位置,则视为失礼。

仪式中的礼仪行为:在新娘家中送亲仪式中,新人双方长辈会进行换烟、敬酒等仪式,并且会按照顺序,如果男方与女方换烟,则首先从女方家最尊贵的长辈开始,而后依次,女方完毕才与男方长辈们换烟;如果女方与男方换烟,则首先从男方家最尊贵的长辈开始,而后依次,男方完毕才与女方长辈们换烟。无论是换烟还是敬酒等均是如此。如果在饭店中举行仪式,这种问安的行为会缩减或无法进行。

给礼仪式的眼泪:在巴尔虎婚礼中,送亲进行到给礼仪式时,新娘婶子、奶奶等女性长辈几乎都会默默擦拭眼角的泪水,与之前蒙古包内的气氛形成鲜明的对比,“可以哭,可以哭,蒙古人也有高兴哭泣的习惯”这是新娘的主事儿叔叔看到新娘的奶奶,婶子们在哭的时候所说的话,眼泪意味着女儿将前往男方家家成为别人的媳妇,对新娘的不舍、牵挂的心情。

4、送亲仪式中的歌曲及歌曲的认同问题

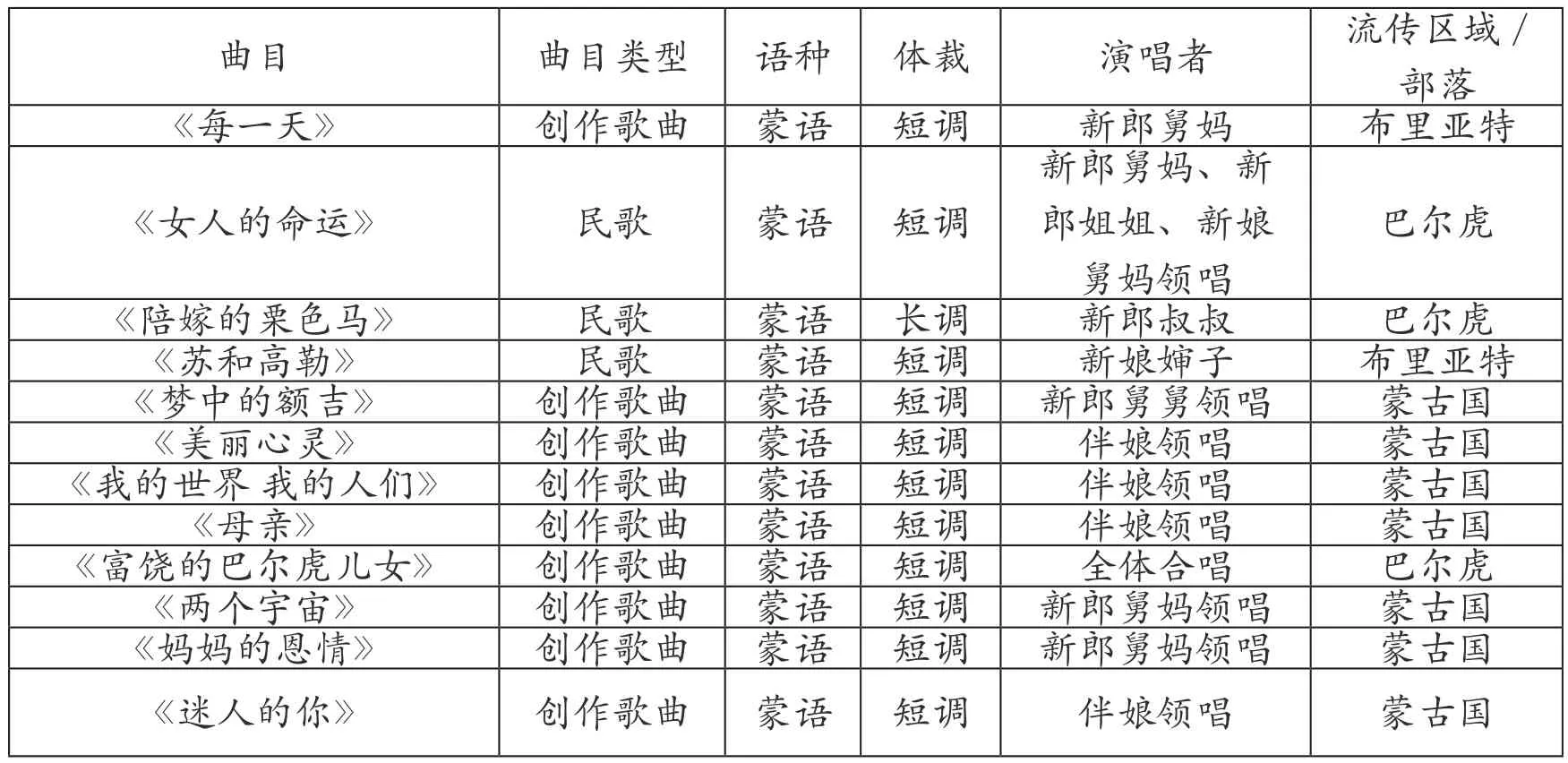

表1.送亲仪式中的歌曲,10月09日饭店婚礼曲目:

表2.10月10日送亲仪式曲目统计:

曲目构成:笔者通过统计发现,在本次婚礼仪式中,饭店婚礼演唱了14首歌、一个舞蹈、一首马头琴合奏,其中13首创作歌曲,1首巴尔虎长调民歌,均有键盘或伴奏带伴奏;在蒙古包内送亲仪式中所唱13首歌曲,1首巴尔虎长调民歌,一首布里亚特短调民歌,1首巴尔虎短调民歌,10首创作歌曲,且蒙古国创作歌曲占有大量比例。

演唱形式:有对唱(包括合唱式对唱和独唱式对唱)、合唱和独唱。

演唱形式:在本次个案中,送亲歌曲的形式分为三种——对唱、合唱、独唱。对唱的形式有合唱式对唱和独唱式对唱“一直是他们那边的人在唱,我们这边没人唱”“我们这边刚唱了一个这么好听的歌,亲家也该唱一首了”——此为新娘的叔叔所说,这种说法不乏男女双方在送亲这样的特殊语境下的气势上的较量,同时也为男女双方的对歌提供了契机,这种暗自的较量存在在很多巴尔虎婚礼当中,笔者曾做过的一场新巴尔虎婚礼个案当中,男女双方伴郎伴娘,对立站成两排,男方唱完女方唱,女方唱罢男方接,时而也会有一方没有唱完另一方强行插入唱别的歌的情况出现。而唱到大家都耳熟能详,或是在某一人的建议下,双方也会一起唱,从而达到共振的效果。

婚礼中歌曲是人们情感抒发的方式,是将繁琐的仪式环节进行串联的纽带。传统的巴尔虎婚礼中,唱什么样的歌,由谁来唱都是有规矩的。例如在“巴尔虎婚礼当中主要唱的民歌有《铁青马》《打转不停的枣骝马》《麒麟血红马》《陪嫁的栗色马》等等”。③但伴随着社会发展,多元思想的不断渗入,巴尔虎婚礼中早已不单单演唱民歌,此次的送亲仪式共演唱的27首歌曲当中,仅有两首巴尔虎长调民歌,一首巴尔虎短调民歌,一首布里亚特短调民歌。分别是饭店婚礼中歌手所唱的/《雄鹰》及10月10日送亲仪式中新郎叔叔所唱/《陪嫁的栗色马》,这是巴尔虎长调民歌,也是巴尔虎婚礼仪式中能演唱的歌曲之一;新娘的婶子所唱《苏和高勒》(高勒为河水的之意,苏和为河的名字)及新郎舅妈所唱《女人的命运》。

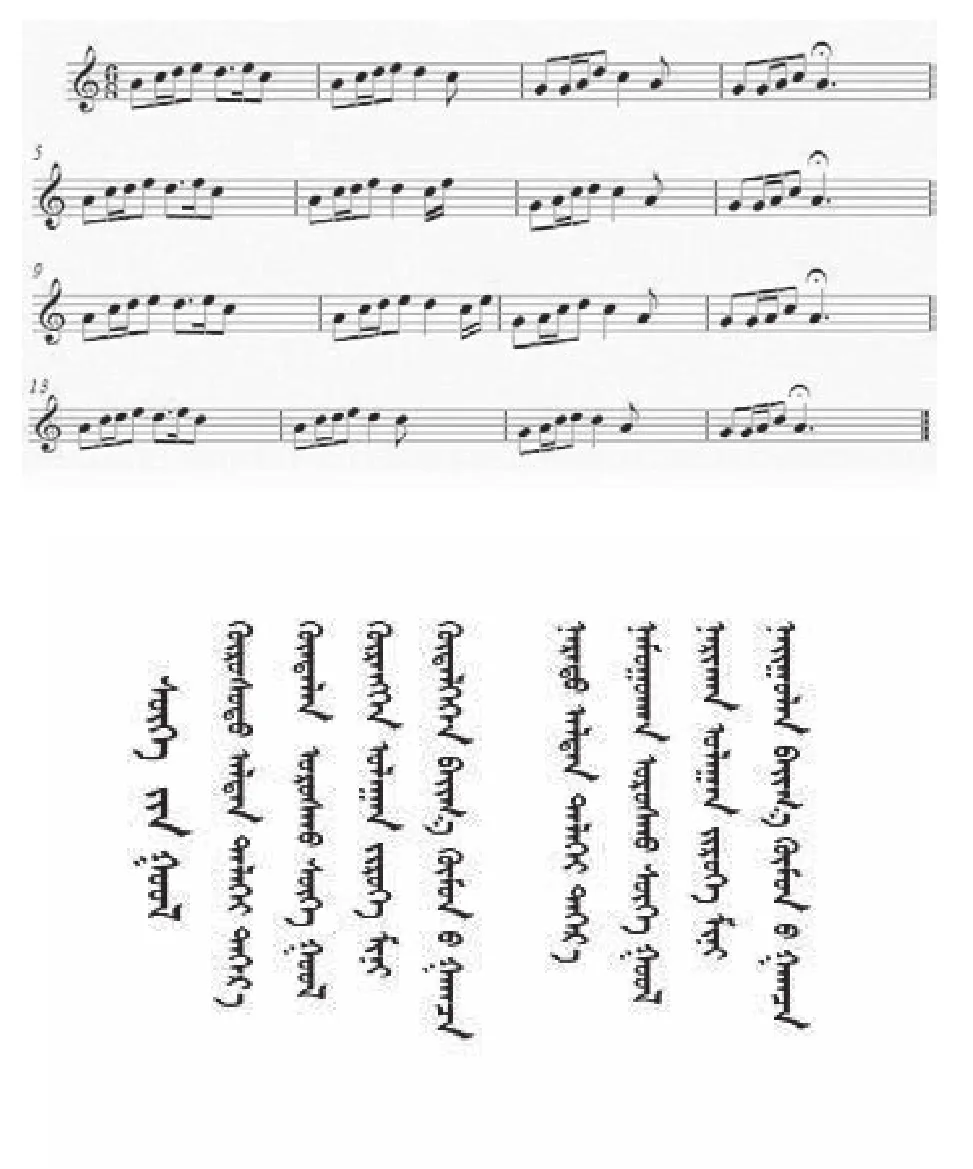

这是一首布里亚特短调民歌,也会有很多巴尔虎蒙古人唱这首歌,歌曲呈现方正性的四句体,但每一句的尾音做自由延长,每两句同头变尾,歌曲短小且旋律易于哼唱,通过记谱发现,这首歌曲的节奏是6/8拍子的,演唱者在节奏内又非常自由,按照以往我们所习得的乐理常识 6/8 拍一般用来表达欢快跳跃的情感,但是这首歌曲所表达的恰恰相反。通过歌词也可以看出,歌曲向人们传达了一种忧伤;在过去,不同于我们现在很多家庭都是独生子女,蒙古人当中一般家里都会有多个孩子,但是这首歌曲中所唱的是家中的独子,表达的是心疼与悲伤的情感。

谱例1. 布里亚特民歌《苏和高勒》(较缓慢的)郭晓冉记谱

图7. 《苏和高勒》蒙古文歌词(额尔登其美格记)

歌词大意:

在金黄大地的世界上,苏和河水横向流淌;

跳动着的棕红色的心脏,

看着家中独子倍感心疼。

在金色太阳的世界上,

苏和河河水安静的流淌;

跳动着红色细细的心脏,

看着家中独子倍感心疼。

(雅尔贵译)

歌曲中的“争执”:送亲仪式进行到一半左右,新娘的主事儿叔叔和婶子就因为这首《苏和高勒》起了争执,新娘的婶子刚唱了两句,新娘的主事儿叔叔就试图让她停止,但是新娘的婶子并没有停下来,还是坚持唱完。新娘的主事儿叔叔说:“我们巴尔虎做什么都是有规矩的,婚礼有婚礼的规矩,唱什么歌有歌曲的规矩,在婚礼上我们唱成双成对的歌,不唱孤独的歌。”他认为,这是一首歌唱孤独的歌,不应该在婚礼这样的场合歌唱,不合规矩,但是新娘的婶子说:“这首歌我唱了一辈子了,怎么就不可以唱了。”可见,对于在婚礼当中唱什么样的歌这一问题,同样为巴尔虎人的叔叔和婶子却有着不一样的认同,“文化身份是有源头、有历史,是一种历史记忆,它作用于当下,而反观于历史。它既有着自己的地缘特性、民族属性,还体现出浓厚历史特征和动态发展的特点。”[2](99)正是因为文化是动态发展着的,作为族群内部的每一个个体的人都在接受不同文化的影响,受着不同环境的影响,叔叔秉持的是传统的观念,同时代表的也是族群的认同;而在动态发展下,婶子的意识中已经弱化了传统的观念,以至于双方产生了不同的认同。

何为规矩?这种规矩又是如何形成的?巴尔虎蒙古族作为一个群体,规矩无疑是群体意识的显现,而这种意识是在漫长的历史发展和社会演变中形成的,人们似乎是为了参加婚礼而来,但婚礼也为人们齐聚在一起提供了契机,在此次巴尔虎婚礼当中,常能听到的就是类似于“我们巴尔虎”这句话,一句看似简单的话语,却体现了巴尔虎人的群体意识。通过婚礼这样特殊的场域,通过类似“我们巴尔虎”这样的话,不断去加强,加深大家的群体意识。

婚礼仪式中音乐的功能:基于梅里亚姆《音乐人类学》一书中所提出的十种音乐的功能中,笔者认为,音乐在陈巴尔虎婚礼仪式中起到了5种功能,分别是情感表达(在传统送亲仪式中,所谓的在规矩内的歌曲,意味着婚礼中只能唱婚礼歌,婚礼歌的内容一般是对新人的祝愿,对新人的告诫,对女儿的不舍,对新娘婆家的期盼等等,通过歌声言说不能或不便言说的话,如新郎的叔叔所唱的/《陪嫁的栗色马》,歌词所表达的就是对女儿的不舍之情)、审美愉悦、娱乐、沟通(在此次送亲仪式中,男女双方的对歌,是气势上的较量,貌似总要分出高下,但是对歌中也会合唱,从而达到情感上的共振,可见,除了较量,歌曲也是男女双方除了言语沟通的另一种方式)、象征再现功能。

结 语

此次是笔者进行的第贰次陈巴尔虎蒙古族婚礼个案调查,从初次的浅尝辄止到贰次的参与,婚礼中使用的大量符号及道具,迎亲与送亲、主客之间戏剧虚拟的问答,不仅看到了陈巴尔虎蒙古人对本部族传统文化的坚守,也切身感受到陈巴尔虎蒙古族婚礼习俗的质朴与丰富多彩。伴随着社会现代化的发展,陈巴尔虎蒙古族的生活方式和习俗也在发生着改变,就笔者此次田野个案而言,婚礼的场域选择、仪式的进行过程、婚礼歌曲、交通工具的选择等都在适应社会的发展而变化,正如理查德·鲍曼《作为表演的口头艺术》一书中所说——“文化表演是从传统当中构建起来的,人们所了解和熟悉的内容连接起了现在和过去,而新鲜相异的内容也必须被整合进来,以确保表演的魅力与激情”,[1](110)传统是基石,传统已经形成一套模式,而每一场婚礼都是对传统模塑而成,形成“传统化的婚礼”而何为传统化“通过表演行为而建构的富有意义与过去相连接的一种创造”。但值得思考的是,这种创造能否将传统持久的传承下去!

注 释:

①相关信息史料,可参阅《陈巴尔虎旗志》(陈巴尔虎旗史志编纂委员会编,内蒙古文化出版社1998年版,第124页)的相关记述。

②参阅徐占江,王召国编著《陈巴尔虎旗概况》(呼伦贝尔档案馆1983年版)一书第2页。

③此部分是笔者通过对新娘口述采访整理而成。

[1](美国)鲍曼(Bauman,R).作为表演的口头艺术[M].杨利慧,安德明译.桂林:广西师范大学出版社,2008.

[2]张宝成.民族认同与国家认同[M].北京:人民出版社,2012.