“十二五”时期内蒙古自治区艺术学理论学科研究状况综述

杨维娜

(内蒙古艺术学院,内蒙古 呼和浩特 010010)

一、“十二五”期间研究成果概况

2011年至2015年,内蒙古自治区艺术学理论学科共计发表论文128篇,出版学术著作(含教材)18部,承担省部级及以上科研项目8项,科研获奖2项,发表于核心期刊的论文3篇。

与“十一五”①相比,“十二五”期间,内蒙古艺术学理论学科的发展,有显著的改观,并取得了令人注目的成果。

首先,研究成果数量大幅增加。“十一五”期间,本学科在省部级及以上期刊发表论文82篇,“十二五”期间发表论文的数量增至128篇,较之“十一五”增长了56%;“十一五”期间,本学科出版学术著作8部,“十二五”期间,出版学术著作18部,较之“十一五”增长了125%。

其次,研究成果的质量有所提升,并有标志性成果问世。著作成果的成倍增长,表明本学科理论研究的自觉性不断增强,对问题的研究也更加深入,尤其出现了一批以“草原艺术研究”为代表的标志性成果,引起了学界的关注。“十一五”期间,内蒙古自治区艺术学理论学科,共承担国家级科研项目1项,“十二五”期间,本学科承担国家级科研项目4项,也表明本学科的研究能力明显提高。

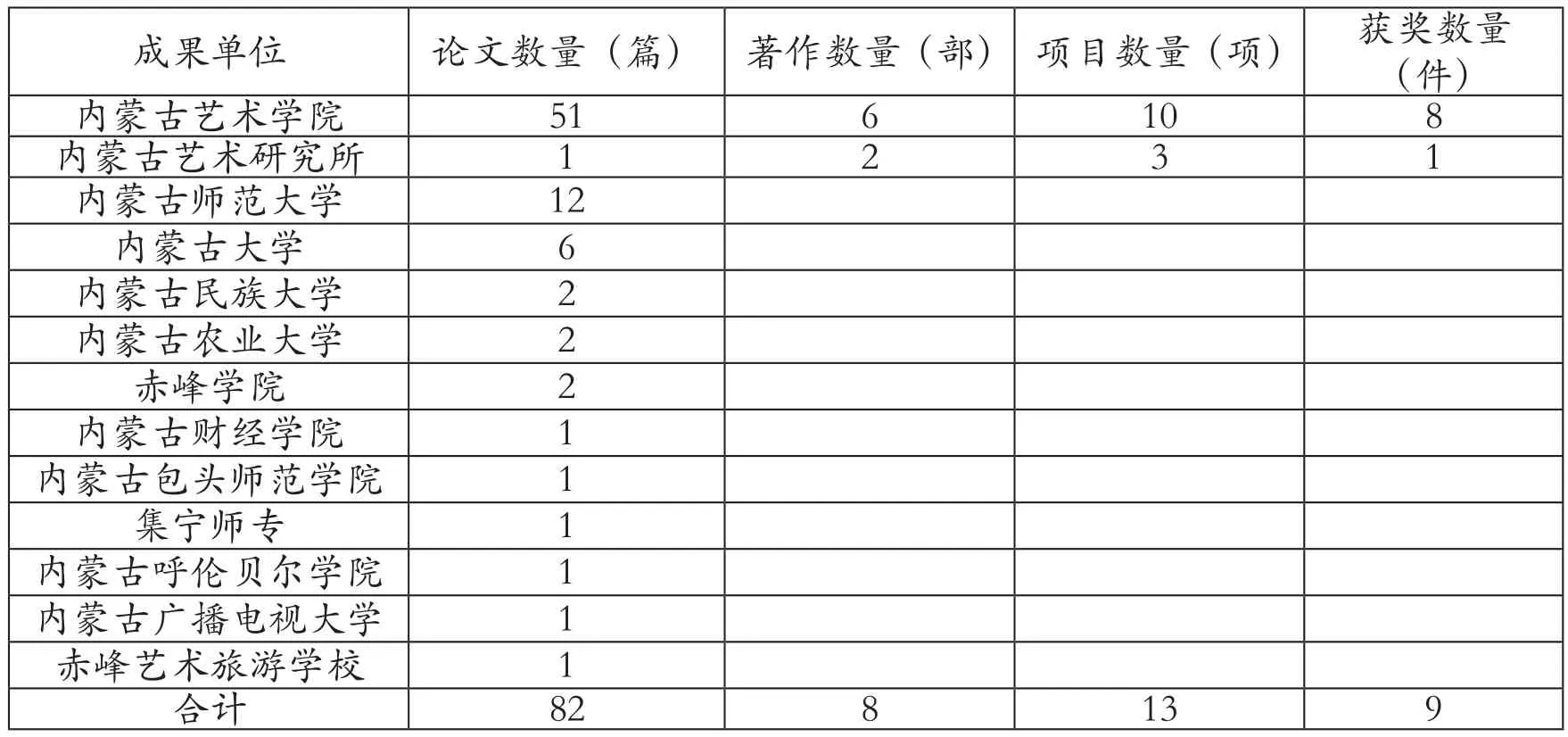

从学术成果单位分布情况来看,艺术学理论学科学术成果主要集中于内蒙古艺术学院②、内蒙古艺术研究所、内蒙古师范大学、内蒙古大学、内蒙古文联等几家单位,其中尤其以内蒙古艺术学院的研究成果最为突出。

具体研究成果分布情况,见下面一览表。

表1.艺术学理论学科“十一五”期间学术研究成果单位分布情况一览表

表2.艺术学理论学科“十二五”期间学术研究成果单位分布情况一览表

从表中数据分析统计得知:“十一五” 期间,内蒙古艺术学院发表本学科学术研究论文51篇,占总数62%;出版著作6部,占总数75%;获批科研项目10项,占总数77%;科研获奖8件,占总数89%。“十二五”期间,内蒙古艺术学院在艺术学理论研究方面保持了良好的发展势头,发表学术论文76篇,占总数59%;出版著作16部,占总数89%;获批科研项目6项(其中国家级项目4项),占总数75%;包揽全部科研获奖。

以上数据充分说明,内蒙古艺术学院是自治区艺术学理论学科的主要研究阵地。

与“十一五”相比,一个新的现象是有更多的单位加入到艺术学理论的研究队伍中。“十一五”期间,有成果的单位是13家;“十二五”增加至20家,且逐渐走出高校、研究所的范围,政府部门、文化管理单位、艺术团体也加入其中,这使本学科的研究视阈进一步扩大,视角也更加多元化。

二、“十二五”期间学术成果分析

2011年是“十二五”的开局之年,对于艺术学学科的发展,也具有里程碑式的意义。在国务院学位委员会、教育部新修订的《学位授予和人才培养学科目录》(2011年版)中,艺术学成为独立的学科门类,艺术学理论也成为其下设的一个新的一级学科,这为艺术学理论研究带来了难得的发展契机。

艺术学理论一级学科,由原艺术学二级学科调整提升而来,它的命名避免了之前与学科门类艺术学同名所带来的歧义,明确了学科定位和发展方向。艺术学理论学科“旨在研究艺术的本质、特征及其发生、发展的基本规律,其研究方法是将艺术作为一个整体,侧重从宏观角度进行研究,兼顾通过各门类艺术之间的关联,揭示出艺术的规律和本质特征,构建涵盖各门类艺术普遍规律和一般原理艺术学理论体系”。[1](389)艺术学理论作为涉及各门类艺术的基础理论学科,对于各门类艺术的具体研究与艺术实践,发挥着理论指导的作用。

“十二五”期间,围绕国家提高文化软实力与内蒙古建设文化强区的政策导向与发展目标,内蒙古自治区的艺术学理论研究,取得了长足的进步,理论研究的自觉性进一步增强,在民族艺术理论研究方面取得了一批令人注目的学术成果,起到了很好的理论指导与文化引领的作用。重视本土研究、深化民族研究、贴近当下问题、拓展理论空间、开掘理论深度是其总体特点。

艺术学理论学科的学术成果主要集中于艺术理论、艺术史、艺术批评、艺术跨学科研究方面。

(一)艺术理论研究向纵深发展

艺术理论研究包括对艺术基本理论问题的研究与艺术美学研究,以及艺术学的学科建设与人才队伍培养等研究内容。

“十二五”期间,艺术理论研究依然是艺术学理论学科中的核心部分,成果数量明显多于其他方面。以论文成果为例,“十一五”期间,该部分的学术论文数量占全部学科成果的39%,“十二五”期间上升至43%。从研究内容上看,与“十一五”相比,“十二五”期间对民族艺术理论的研究进一步深化,更多关注艺术发展的前沿问题与当下问题。突出表现在以下三个方面。

1.民族艺术理论研究取得标志性成果

注重对民族问题与本土问题的研究,是自“十一五”以来,我区艺术理论研究的一个突出特点。“十二五”期间,民族艺术理论研究继续向纵深发展,对问题的研究更加深入与全面。这一时期承担的国家级项目、部级项目《内蒙古艺术创作现状调研》《草原艺术研究》等,深入探讨民族艺术的传承与发展之路,产生了颇具创新性的系列成果,尤其以“草原艺术研究”为代表的标志性成果,引起了国内学界的广泛关注。

2012年,我区学者宋生贵在《文艺报》发表《草原艺术学理论建构的观念、方法及意义》③一文,标志着“草原艺术”的学理建构开始正式形成。“草原艺术”的提出与研究,是民族艺术理论研究学术自觉的体现,从艺术学学科的角度,对草原艺术这一具有鲜明民族与地域特点的艺术现象作整体与系统性把握,从而推动草原艺术的发展与创新,张扬草原艺术精神,有重要意义。

此后,《在文化自觉中张扬草原艺术精神》④(宋生贵)、《草原艺术的民间特性及其适时演进中的多重构建》⑤(宋生贵)、《论草原艺术的一体化特征》⑥(乌兰托亚、海日汗)、《生态整体观视野中的草原艺术》(宋生贵)、《草原艺术的文化资源特质及当代展现》⑦(宋生贵)、《草原艺术中的家园意识》⑧(宋生贵)等文章,都对草原艺术的学理研究作了有益的探讨。

同时期,内蒙古艺术学院“十二五”重大项目《草原艺术研究工程》(负责人:宋生贵)获批为中国文联部级项目,并列入内蒙古文联重点资助项目。该项目由艺术学理论学科牵头,研究内容覆盖全部艺术学学科,是自新中国成立以来首次对“草原艺术”进行全面而系统的综合研究,具有开创性的意义。在研究过程中,通过史料梳理、历史分析、学理提升等环节,凝聚并培育了一支高水平的理论研究队伍,形成了一批具有较高学术价值、有特色的理论成果,充实了艺术理论研究体系。

2.民族艺术美学研究进一步深化

“十二五”期间,民族艺术美学研究进一步深化,并产生了一定影响。一方面,除对艺术美学基本问题的研究继续深入外,内蒙古艺术学院承办了国际层面的学术会议——“东方视域中的西方美学” 高层论坛,来自中国和日本美学界的30多位专家学者,在这次会议中围绕东方美学与西方美学的关系及其历史、东方美学的可能性、东方视域中的民族艺术与美学等问题进行了深入探讨,我区学者宋生贵发表重要观点:“过去我们更多的是在全国范围之内看待本国各民族的艺术乃至文化,而在‘全球化’已成不逆之势的时代,则须置于世界的大视野中对待之,各民族的艺术都应当积极跨入全球化这一大背景下和大舞台上,彰显其美学资质,张扬其文化精神。”[2](23)此观点在国内外艺术美学领域产生了广泛的影响。

另一方面,这一时期对于蒙古族艺术的理论研究显著进步,且逐渐上升至艺术美学研究层面,并有系统性成果问世。如教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目《〈江格尔〉与蒙古族审美文化》(负责人:额尔敦)、自治区高校科研项目社会科学重点项目《雅托噶与蒙古族雅文化》(负责人:额尔敦)的获批与完成,专著《蒙古族传统艺术审美特征研究》⑨(萨日娜)、《〈江格尔〉美学研究》⑩(额尔敦)的出版,均是该方面的重要体现。

3.当下问题与前沿问题受到广泛关注

注重把握学术发展态势,站在学科发展的前沿,关注并研究当代文化背景下出现的新课题与理论前沿问题,是“十二五”期间艺术学理论研究明显优于“十一五”时期的突出表现。

对于新现象与新问题的研究与把握,主要体现在三个方面。

一是研究当下艺术活动中的现象与问题,结合民族艺术精神与本土文化特征,分析成因,并提出建设思路。这方面的突出成果,如,论文《倡导民族艺术创新机制中的生态化与整体化原则》⑪(宋生贵)、《精神追求:艺术家创作实践的内驱力——以中国传统艺术精神为参照而审视当下艺术创作中的“原创力”问题》⑫(宋生贵)、《文艺家的人格心态与创作品质——以文学艺术史为鉴兼及当下文艺现象》⑬(宋生贵)、《传递与提升文艺的精神力量》⑭(宋生贵)、《精神追求是文艺创作的内驱力》⑮(宋生贵)等,这些成果为当下的艺术创作起到了很好的理论指引作用。

二是关注理论前沿问题,结合西方艺术理论阐释艺术现象。如,论文《揭示艺术的内在动力——评述维果茨基的艺术心理学理论》⑯(乌力吉)、硕士论文《普列汉诺夫的〈艺术与社会生活〉思想研究》⑰(高磊)、《美国波普艺术与中国“政治波普”比较研究》⑱(刘冬梅)、《“艺术情色学”论》⑲(徐淑丹)、专著《W.J.T.米歇尔的图像理论和视觉文化理论研究》(杭迪)等,这些成果弥补了“十一五”时期对此类问题研究不足的缺憾。

三是关注当下艺术学的学科建设与发展问题。伴随艺术学学科门类的升格,艺术学的学科建设与发展问题也受到学界的普遍关注。我区学者结合本土特点与自身发展情况,提出了适行于自身发展的建设思路。如论文《关于艺术学学科建设的思考》⑳(宋生贵)、《坚持以人为本,构建人才培养新机制——高等艺术院校创新人才培养机制探索》㉑(黄海)、《论高等艺术院校师资队伍建设》㉒(王立新)等,都是对此类问题的有益探索。

(二)艺术史研究收获硕果

“十二五”期间,艺术史研究取得显著成果,成为这一时期艺术学学科的一大亮点。其中,历经5年精心编撰的《草原艺术研究工程》项目成果——“草原艺术研究书系”之《当代草原艺术年谱》(总主编:巴特尔、宋生贵)最引人注目。这套丛书现已出版音乐卷、美术卷、舞蹈卷、电影卷、戏剧卷、理论与评论卷、电视艺术卷7部,总计约380万字。从年谱的策划、编写到出版,是极为复杂的过程,不仅涉及多个艺术门类,且能够按照统一的编撰宗旨和编写体例在一定时间内组织庞大的专家队伍来完成,是项浩繁且艰巨的工程。这套丛书属于“草原艺术研究书系”的基础资料层面,其内容主要是将内蒙古自治区当代艺术各领域的研究成果、艺术成果、代表人物、事件、活动、获奖情况等做尽可能详细地搜集与整理,为之后开展系统而深入地研究做资料方面的准备,也可成为艺术研究的重要工具与参考。

《当代草原艺术年谱》是我区艺术史研究的一个重大收获,也是艺术学学科建设和发展中的一件大事,是自治区艺术理论界的有识之士们践行文化自觉(包括理论自觉)、文化自信的有为之举。这项成果的取得同时也是内蒙古自治区文联与高等院校联合攻关,完成重要选题的成功范例。

《当代草原艺术年谱·艺术理论与评论卷》㉓(主编:宋生贵)对于艺术学理论学科意义重大,该书搜集了自1952年以来,内蒙古自治区艺术理论与评论方面的全部研究成果(包括论文、论著、代表人物、事件与活动、理论与评论刊物、获奖情况等),且对每一成果均有简要概述与介绍。整理与编撰当代某一地域艺术理论与评论的研究成果,在国内属初创性工作,不仅为艺术理论研究提供了重要的资料来源,也为艺术学理论学科开拓了一条好的研究路径。该书由集体合作完成,在成果推出的同时也为艺术学理论学科培养和锻炼了一支学术团队。

这一时期艺术史研究较为重要的成果还有教材《欧亚草原游牧民族历史文化大事年表》㉔(徐英)、专著《中国北方草原游牧民族工艺美术史》㉕(徐英)。其中,《中国北方草原游牧民族工艺美术史》是“十二五”国家重点图书出版规划项目成果,是作者在长期艺术史教学与研究基础上完成的史学著作,该书以“中国北方草原游牧民族的造型器物作为研究的切入点,将研究的重心聚焦到游牧文明的具体对象上,通过实证研究的方法与理念,重现中国北方草原地区游牧文明的生活图景与话语语境”,[3](1)为拓展草原文明研究领域提供了一个新的生长点。

(三)艺术批评研究有一定程度深化

从整个艺术学学科的角度看,“十二五”期间我区的艺术批评有一定程度的深化和扩展。一方面,各门类艺术批评蓬勃发展,批评领域扩展到诸多具体和微观的问题,如对不同艺术样式、体裁、题材的批评愈来愈丰富,对创作手法、艺术表现等问题的研究愈来愈深入,视角与方法也更加多样化;另一方面,对艺术批评的研究进一步深化,注重对现实问题的分析与思考,也具有更强的问题指向性。以下就从艺术学理论学科科学研究的角度,对艺术批评研究作进一步分析。

与“十一五”相比,“十二五”期间艺术批评研究成果有显著增长,不仅论文数量是“十一五”时期的3倍,且专著增加了2部。同时,“一般艺术”层面的研究进一步深化,具有更强的现实指向性。这方面的突出成果为我区学者宋生贵的两部专著《绿野新韵:宋生贵文艺评论选》㉖和《坚守与批评》。㉗这两部专著对艺术批评研究的贡献主要在于,一、首次总结近十年来内蒙古文艺批评的基本状况,并给出客观评价;二、反思当下艺术批评中存在的诸多问题,并分析原因;三,从当下实际出发,就如何实现艺术批评的有效性,提出对策。其中提到的几点对策,如营造良好的文化生态、提高评论家自身艺术修养与审美水平、张扬理性的批判精神、倡导创新精神、关注创作现实等,都具有较强的现实指导意义。

另外,需引起关注的问题是,除“一般艺术”层面的艺术批评研究成果外,对具体门类艺术批评进行研究的成果较少。据中国知网数据统计,在我区2011年至2015年的论文成果中,关于音乐批评研究的论文有4篇、戏剧批评研究论文2篇、美术批评研究论文1篇,其他门类如舞蹈、电影、戏曲等的批评研究则更为缺乏。

(四)艺术跨学科研究有新的拓展

艺术跨学科研究是以艺术学为主体,与其他相关学科展开交叉融合研究,能够拓宽研究视野,多角度切近事物的本质,是艺术学理论学科不可缺少的重要部分。“十二五”期间,我区的艺术跨学科研究有新的拓展,研究领域增多,范围进一步扩大,成果增加,主要集中在三个方面。

一是艺术管理学的研究。如,论文《论艺术院校中艺术资源的产业化开发》㉘(刘筠梅)、《对草原文化产品“创新生产”的思考》(郝凤彩)、《试谈艺术产业化发展的必要性和迫切性》(张淑梅)、《内蒙古艺术产业集聚区产业构成及形成机理研究》(张淑梅)等。

二是艺术教育学的研究。如,论文《关于内蒙古高职院校公共艺术课程设置的几点思考》(柳枫)、《议如何完善内蒙古高职院校公共艺术课程评价模式》(周艳玲)、《艺术类学生特点及专业教师教书育人的思考》(耿学刚)、《普通高校艺术实践课程教学的探讨与研究》(石延涛)、《艺术教育在民族教育中的作用》(王丹)等。

三是艺术人类学的研究。这是“十二五”期间新拓展的领域,且呈现出蓬勃发展的态势。这一时期由内蒙古艺术学院承办的学术会议——“2012年中国艺术人类学年会暨学术研讨会”,对于我区艺术人类学的发展,起到了积极的促进作用。这次会议以中国少数民族地区的民族民间非物质文化遗产保护与艺术人类学研究为主题,汇聚了国内外的150余位艺术人类学领域的专家学者。我区学者就内蒙古自治区非物质文化遗产的保护中存在的问题及解决对策,长调、呼麦歌唱艺术的意义和价值,口弦琴、胡笳等蒙古族传统乐器的演奏方式和文化内涵,蒙古贞短调民歌特点、传统传承方式、面临困境及传承对策,蒙古族弹拨乐器雅托噶(俗称“蒙古筝”)的形制与传承等问题进行了广泛交流与探讨,也为进一步研究打下了良好的基础。此次会议成果已编订成集,是艺术人类学研究的重要资料。

三、艺术学理论学科科学研究在国内的总体定位

“十二五”时期正是艺术学理论学科由建立到发展的五年,作为一个“新生”的一级学科,在全国范围内,艺术学理论的学科体系整体仍处在积极建设和努力完善的过程中,还有诸多亟待解决的问题,同时也表明艺术学理论学科尚有广阔的发展空间。

从近5年内蒙古自治区艺术学理论学科的发展状况来看,发展速度较快,成果明显增多,学科队伍结构进一步优化,学术视野不断拓展,研究能力有所提升,最为可喜的是以“草原艺术”为代表的标志性成果已在国内产生一定影响。但与国内科学研究较发达的地区相比,我区的艺术学理论学科仍存在一定差距,还有较大的提升空间。

首先,从人才培养方面看,据了解,目前我区艺术学理论的人才培养单位仅有内蒙古艺术学院1所高校,且仅限于硕士研究生层次的培养。而根据相关数据统计,“截止到2013年10月底,全国已有69家高等院校及科研院所开展艺术学理论学科的硕士研究生的教学与培养。其中,具有艺术学理论博士学位授予点的单位达到20家”。[4](18)全国艺术学理论专业本科培养单位则更多,但我区目前尚无一所该专业的本科培养院校。

其次,从学科发展水平上看,因自治区艺术学理论学科学术成果的主体部分在内蒙古艺术学院,为获得相对科学的评价,本报告以内蒙古艺术学院艺术学理论学科参加2012年教育部学位中心组织的全国第三轮学科评估数据为参考,估测艺术学理论学科在国内的发展水平。根据教育部学位与研究生教育发展中心2013年提供的学科分析报告,通过综合评比师资队伍与资源、科学研究水平、人才培养质量、学科声誉等指标,在全国34所参评高校中,内蒙古艺术学院艺术学理论学科位次并列第24,在具有硕士授权的20所高校中位次并列第10。在同类院校中,属于中等发展水平。

四、艺术学理论学科科学研究存在的主要问题

通过“十二五”时期的成果统计与分析,以及与国内艺术学理论学科的整体发展情况比较,梳理几点突出问题。

(一)学科队伍水平结构不尽合理,人才队伍建设需进一步加强

据成果数据显示,我区高水平的艺术理论研究成果多集中于个别专家之中,学术带头人较少;在中年骨干梯队中,学科拔尖人物较为缺乏;在青年人才队伍中,近年虽有大批硕士、博士高学历人才补充进入,但学术实力还未突显。创新型、研究型学术团队较少。从中长期发展来看,这一现象将导致学科队伍缺乏攻坚力量,学术研究缺少活力,后劲不足,难以实现高水平的学科建设。

(二)学科布局不合理,人才培养相对滞后

从学术成果单位分布情况来看,艺术学理论学科的成果过于集中,除内蒙古艺术学院外,区内其他单位在本学科的发展相对缓慢,且研究人员多为文学、教育学、各门类艺术学科学术背景,缺少专门理论研究人才。同时,艺术学理论学科的人才培养相对滞后,目前仅有内蒙古艺术学院一家培养单位,且仅为硕士研究生层次的教育,还未开展本科层次与博士研究生层次的教育。

(三)各领域基础研究还比较薄弱,学术视野不够宽广

综合我区 “十一五”与“十二五”时期艺术学理论研究的学术成果,对照国内学科发展趋势,可见本学科各研究领域的不足之处。如,在基础理论研究方面,以民族艺术理论研究见长,对于艺术本体的基础研究相对较少;在艺术史研究方面,还未开展对艺术史的研究方法、体制构建、史料运用等深层次史学领域的研究;在艺术批评方面,对于具体门类艺术批评的学理研究才刚刚起步;在艺术跨学科研究方面,目前所涉及的研究领域相对较少,其他一些国内较热门的领域如艺术社会学、艺术符号学等还未涉及。

(四)艺术学理论自身学科体系建设还不完善,学科整体水平有待提高

与“十一五”相比,我区艺术学理论学科在“十二五”期间虽然著作数量成倍增长,但发表于核心期刊论文数量却有所减少。据统计,“十一五”时期,本学科发表于核心期刊论文13篇,占论文总量的16%,“十二五”时期,仅发表核心期刊论文3篇,占总量2%。该问题的出现,除一部分自身理论研究水平的原因外,很重要的一点在于,艺术学理论自身的学科体系建设还不完善,在基本范畴、规律、原理、方法论等问题的研究上,还需深化和系统化,学科的整体水平还有待提高。

五、“十三五”建设措施与建议

根据国家“十三五”规划总体布局与内蒙古建设民族文化强区的发展战略,结合艺术学理论学科自身发展需要,拟提几点建设措施。

(一)加大学科建设投入力度,满足学科发展需求

学科的快速发展有赖于政策扶持与经费保障,建议加大学科建设投入力度,增加科研项目,尤其加大重点项目支持,鼓励系统、持续的科学研究;加大对自治区艺术学理论重点培育学科的经费投入,主要用于科学调研、学术交流、团队建设及改善硬件设施等方面,鼓励理论人才的培养与高水平学术成果的产出。

(二)加强人才队伍建设,优化学科队伍结构

加强学科团队建设,注重凝聚和锻炼高水平的专业人才队伍,形成合理的梯队;大力培养学术精英人才,选拔优秀中青年骨干进行重点培养;发掘潜质人才,培育后备精英。

(三)强化基础研究,拓展学科域面

继续加强基础理论研究,攻坚薄弱领域,夯实学科基础。加强对中国传统艺术理论与艺术精神的研究、艺术本体问题(如艺术的本质与特征、创作机制、功能与价值等)研究、艺术史学理论研究、艺术批评研究等;拓宽学术视野,鼓励跨学科研究、多学科交叉研究。

(四)深化本土研究,形成学科优势

依托自治区丰厚的民族文化资源,不断深化本土问题与民族问题研究。继续推进“草原艺术研究工程”,力争在“史观层”与“学理层有所突破;继续提升民族理论研究,鼓励使用民族语言文字解读本民族艺术问题。力争形成一批高水平、有特色的理论研究成果,形成学科优势。

(五)加强人才培养,提升教育水平

积极申办艺术学理论本科专业,培养社会迫切需要的艺术研究、管理、教育和创作等方面具备综合素养的专门人才;积极发展学位教育,向博士研究生学位教育迈进,培养本学科高层次精英人才。

注 释:

①本报告所指“十一五”时期成果为该时期艺术学二级学科学术成果。

②原为内蒙古大学艺术学院。2015年5月,教育部批准在内蒙古大学艺术学院基础上独立设置内蒙古艺术学院。

③宋生贵.草原艺术学理建构的观念、方法及意义[N].文艺报, 2012-04-25(6).

④宋生贵.在文化自觉中张扬草原艺术精神[N]. 文艺报,2013-03-18(6).

⑤宋生贵.草原艺术的民间特性及其适时演进中的多重构建[J]. 文艺论坛,2012(2).

⑥乌兰托亚、海日汗. 论草原艺术的一体化特征[C]. 内蒙古草原文化节组委会.论草原文化(第九辑),2012:15.

⑦宋生贵.草原艺术的文化资源特质及当代展现[J].文艺论坛,2013(1).

⑧宋生贵.草原艺术中的家园意识[N].中国艺术报,2013-11-18(7).

⑨萨日娜.蒙古族传统艺术审美特征研究[M].呼伦贝尔:内蒙古文化出版社,2014.

⑩额尔敦.《江格尔》美学研究[M].北京:民族出版社,2014.

⑪宋生贵.倡导民族艺术创新机制中的生态化与整体化原则[J].艺术评论,2011(3):77-80.

⑫宋生贵.精神追求∶艺术家创作实践的内驱力——以中国传统艺术精神为参照而审视当下艺术创作中的“原创力”问题[J].西夏研究,2011(3)∶95-101.

⑬宋生贵.文艺家的人格心态与创作品质——以文学艺术史为鉴兼及当下文艺现象[J].内蒙古大学学报(哲学社会科学版),2011(5)∶24-28.

⑭宋生贵.传递与提升文艺的精神力量[N]. 中国文化报,2011-03-30003.

⑮宋生贵.精神追求是文艺创作的内驱力[N].文艺报,2011-03-16003.

⑯乌力吉.揭示艺术的内在动力——评述维果茨基的艺术心理学理论[J].美术界,2014(4):76-77.

⑰高磊.普列汉诺夫的《艺术与社会生活》思想研究[D]. 内蒙古师范大学,2013.

⑱刘冬梅.美国波普艺术与中国“政治波普”比较研究[D]. 内蒙古大学.2013.

⑲徐淑丹.“艺术情色学”论[D]. 内蒙古大学.2013.

⑳宋生贵.关于艺术学学科建设的思考[J]. 内蒙古艺术学院学报.2014(2):129-133.

㉑黄海.坚持以人为本,构建人才培养新机制——高等艺术院校创新人才培养机制探索[J].艺术教育.2011(2)∶14-15.

㉒王立新.论高等艺术院校师资队伍建设[J].艺术探索.2011(5)∶97-98.

㉓宋生贵主编.当代草原艺术年谱·艺术理论与评论卷[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2013.

㉔徐英.欧亚草原游牧民族历史文化大事年表[M].呼和浩特:内蒙古教育出版社,2013.

㉕徐英.中国北方草原游牧民族工艺美术史[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2015.

㉖宋生贵.绿野新韵:宋生贵文艺评论选[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2013.

㉗宋生贵.坚守与批评[M]. 呼和浩特:内蒙古大学出版社,2015.

㉘刘筠梅.论艺术院校中艺术资源的产业化开发[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2013(9)∶160-164.

[1]国务院学位委员会第六届学科评议组编.一级学科博士、硕士学位基本要求[M](下册).北京:高等教育出版社,2014.

[2]宋生贵,杨维娜.“东方视域中的西方美学”高层论坛综述[J].文艺理论研究,2012(1).

[3]徐英.中国北方草原游牧民族工艺美术史[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2015.

[4]刘伟冬.2013年度艺术学理论类专业建设热点与难点调查报告[J].艺术百家,2014(1).