清代家族、寺庙与巴渝场市的恢复和发展

岳 精 柱

(重庆中国三峡博物馆 巴渝与移民文化研究所,重庆 400015)

随着清初“湖广填川”移民运动的开展,使得大量移民涌入。移民们的积极耕垦,使巴渝大地农业得以快速恢复并繁荣起来。在此基础上,商业、手工业迅速发展起来,各地场市也普遍得以恢复建立。在此过程中,家族和寺庙分别从人力、组织以及文化引力方面发挥了重要作用,本文拟从此视角探究之。

一、巴渝场市建立情况

清初的大量移民,满足了巴蜀之地劳动力的需求。巴蜀之地的经济很快发展起来,其经济交易之处——场市也逐渐兴盛起来。

表1 清嘉庆前后重庆场市统计表[1]148

续表1 清嘉庆前后重庆场市统计表[1]148

注:此表部分转用卢华语教授的研究成果。载:《古代重庆经济研究》,重庆出版社2002年版,第170-171页

巴渝场市的发展,无论从时间还是区间来看,都存在一定的差异,由下列各表可窥得一斑:

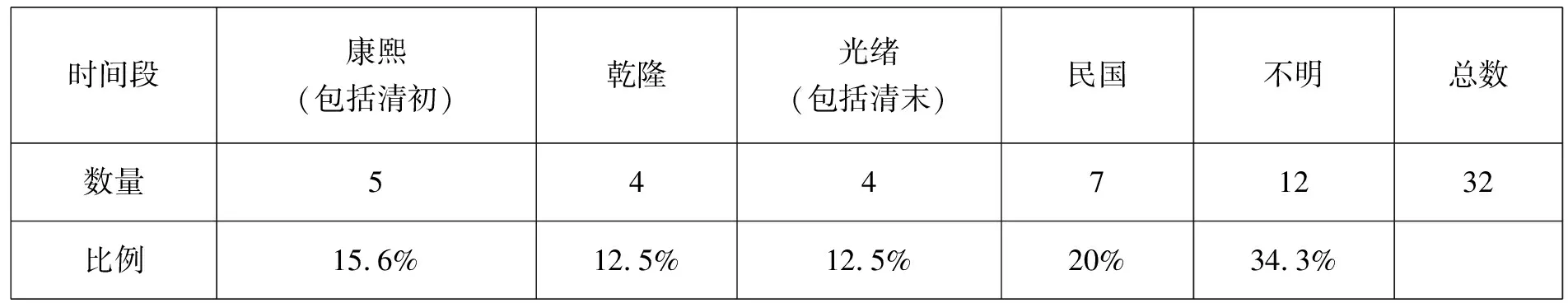

表2 永川场市表

注:1.据光绪《永川县志》卷3《场市》整理。2.康、雍、乾时期建立之场市共占34.3%。3.县城除外,下同

表3 大足场市表

注:1.据民国《大足县志》卷2《镇乡》整理。2.康、乾时期合计占28.1%

表4 宣汉县场市表

注:1.据民国《宣汉县志》卷2《市场卷》统计整理。2.顺、康、雍、乾时期合计占38.3%

表5 达县场市表

注:1.据民国《达县志》卷2《市场》统计整理。2.凡表中有“见乾隆志”者,计入乾隆时期。3.顺、康、雍、乾时期合计占31%

表6 巴县场市表(包括江北厅)

注:1.据乾隆《巴县志》卷2《场镇》,同治《巴县志》卷1《场镇》,道光《江北厅志》卷2《舆地》,民国《巴县志》卷2《镇乡表》整理统计。2.同治时期场市,包括同治时巴县68场和道光时江北厅52场,但不包括乾隆二十四年划归璧山的依来乡。3.民国时期场市数量不包括江北厅

从表1可知,在重庆8.24万km2面积上,嘉庆年间有1183场(各县城街道除外),平均69.65 km2就有一场。特别是巴县、江北、合川、永川、铜梁、大足、荣昌、江津、长寿、涪陵、忠州、丰都、潼南等地,其平均数远远低于整个重庆的69.65 km2,这些地区应是经济发达所在。璧山、綦江、南川、梁山、云阳、万县、酉阳、彭水等地,其场市平均数接近重庆整体平均数,属次发达地区。将酉阳、彭水经济归为次发达地区,似欠妥,尚需材料进一步证实。垫江、秀山等属经济较差地区。大宁、黔江、城口等地,属经济差的地区。据表1所反映信息,开县、巫山属最差地区。但是,开县、巫山场市平均数达500 km2以上,高出平均数7~9倍,似难理解。而当时的开县,其经济不会这么差,其制盐和产煤规模大即可窥一斑。场市是因农村商业的发展而成,其繁荣程度不仅反映了该场商业发达程度,更反映了该场所覆盖区域(经济圈)的经济状况。因此,场市的恢复与增加,充分反映了农村经济的发展情况。

场市的普遍恢复和新建,又极大地促进了农村商业的发展,正如光绪《永川县志》所言:“场市即多,易事通功,诚为民便。”[2]卷3《场市》光绪《长寿县志·原目》:“贸迁化居,约期为市,虚往实归。”其他方志亦多描述:“市井者,场镇也。利之所在,人必趋之。聚民间日用之需入市交易,谓之赶场。各有定期,辰集午散。”[3]卷3《场镇》“至于各乡场镇,每逢赶集,摩肩接踵,塞街填衢,以有易无,听民自便。”[4]卷2《场镇》“日中为市,以有易无,民咸便之。”[5] 卷2《市集》农村集市,均有定期,每十天三场,或三、六、九或一、四、七,或二、五、八,相邻场镇,集市期一般都错开,以便交易。也有“无市期,俗谓之百日场”[6] 卷4《市镇》者。反映出昔日商业一派繁盛景象。

在家谱中,亦有从事贸易之描述。赖氏入川祖于乾隆十九年,自广东兴宁入巴县。约居20年后至第三世,“始不得已而引诱于贸易之事。夫贸易固属易事耳,而引历之苦衷实难言也,当奔走于巫山、汉口,其间停留之缱绻,往来之辛勤,迄今梦寐之际,犹记当年旅邸之凄凉而泣血泪下矣”[7]。由文中可知,其贸易规模较大,路程较远,从一侧面反映了当时商业的发达。

巴渝商业繁荣,诚如民国《云阳县志》所述:“盐业盛时,各乡殷阜,豪绅富贾,暨其子弟,岁常入城游止,动经旬月,服用丰美,挥霍偃蹇……然当年常有京货船、南货船泊城下,经数月一至,至辄大获,或囊货入厂,恣所嗜携取,不问价责直,归舟始收帐而去。又更赊货若干,以俟重到,不虞相负也。清末,遂渐销歇,尚偶有过者,今乃绝迹。”[8] 卷14《礼俗中》乾隆五年四川巡抚方显奏称:“川省地方,外省商贾贸易之人,实居太半。”[9] 卷120此时期的传统商业很是发达。

广大农村场市的恢复与发展,成为了当地经济文化的重要交流场所。人口的增加带来了大量的消费需求。移民们的剩余劳动产品,也需进行交流,作为物品的交流场地——市场亦相继建了起来。如陈孔立先生的移民社会理论所概括的移民社会结构的基本特点之五所言,巴渝地区场市的建立,和其他移民社会一样,随着移民人口的大量增加,市场也迅速恢复或新建起来。定远厅“山民……盐布零物借资商贾,负粮贸易,道多险阻,故家多畜猪,或生驱出山或奄肉作脯,转卖以资日用”[10] 卷5《地理志·苗俗》。

从表2、表3、表4、表5来看,各地场市恢复建立比较集中的时段在乾隆和嘉庆年间,两时期所建场市之和分别占了各县总数的约34.3%、43.6%、31.3%和31%。表6反映巴县在乾隆时期的场市布局,基本成了定局,后世改变不大。这两个时期相对其他时期,比例所占很大,这和乾隆时期的移民高峰有关。而嘉庆时期又是移民后裔大量生长时期,人口增长快。同、光、宣时期亦如此,王笛根据人口平衡公式,对乾隆四十一年到嘉庆十七年间的四川人口进行了修正,从乾隆五十一年至乾隆五十六年,人口都稳定在1 021.6万至1 170.1万之间,六年间人口数变化不是很大,这说明此时期的移民人口的增加较前有所减缓,而嘉庆十七年人口为2 070.9万,较乾隆五十六年增幅较大[11]72,这应与大量移民来川后的人口繁育有关。因为在稳定了几十年后,移民又出现大量高涨之势,于理难以成立,何况政府已于雍正、乾隆时采取了一些移民限制措施,于此后,四川不可能再有大规模的移民。

于上述可见,人口的增加与场市的建立,成正比关系。

二、寺庙在场市建立中的作用

经济史家全汉升先生曾以宋、明、清至现代中国庙市为研究对象,认为庙市乃定期市之一种,道出了庙会与场市的关系[12]。段玉明教授还详细论述了寺庙集市化与寺庙场镇化,指出了寺庙文化对经济交流的促进作用。认为庙市的墟市化在明、清时期是不可遏制的趋势[13]848-852。由于人们对神祇的拜祭,人员流动大,且神祇所在地成为中心,很容易形成市场,以满足拜祭者的商业需求。而庙会或曰寺庙文化的成熟,更促进了经济交流、商业的发展。清代的巴渝地区,亦不例外。

为了方便,下面将部分地方志中有关用家族和寺观命名的场市罗列出来。

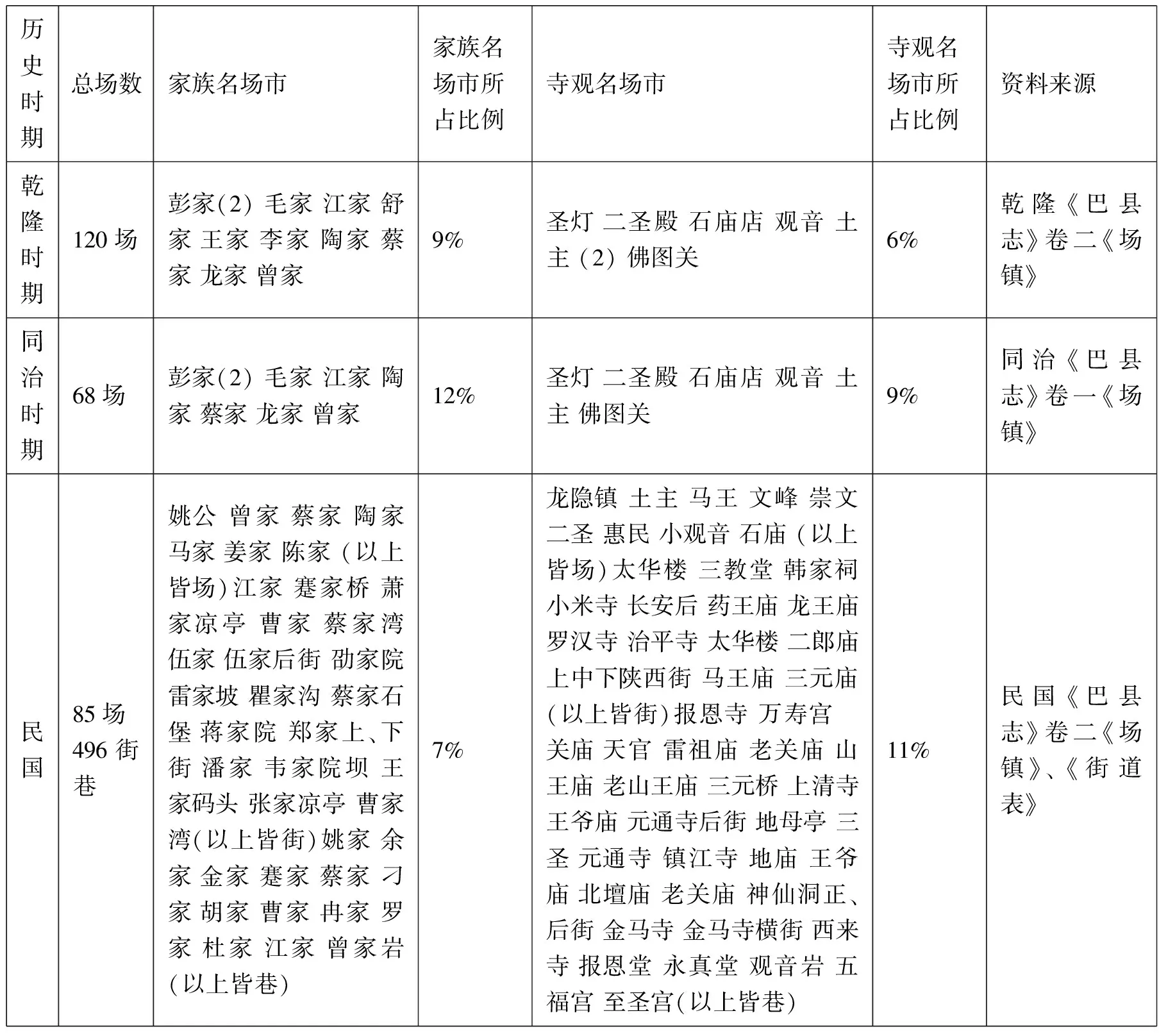

表7 部分方志中的家族、寺庙与场市关系表

下面是根据各地不同时期的方志记载的场市情况。

表8 巴县不同时期的家族、寺庙与场市关系表

表9 忠州不同时期的家族、寺庙与场市关系表

表10 涪州不同时期的家族、寺庙与场市关系表

表11 綦江县不同时期的家族、寺庙与场市关系表

表12 宣汉县不同时期的家族、寺庙与场市关系表

注:表中场市未含县城之市场,如民国时期,县城有东、西、南、北门四市场

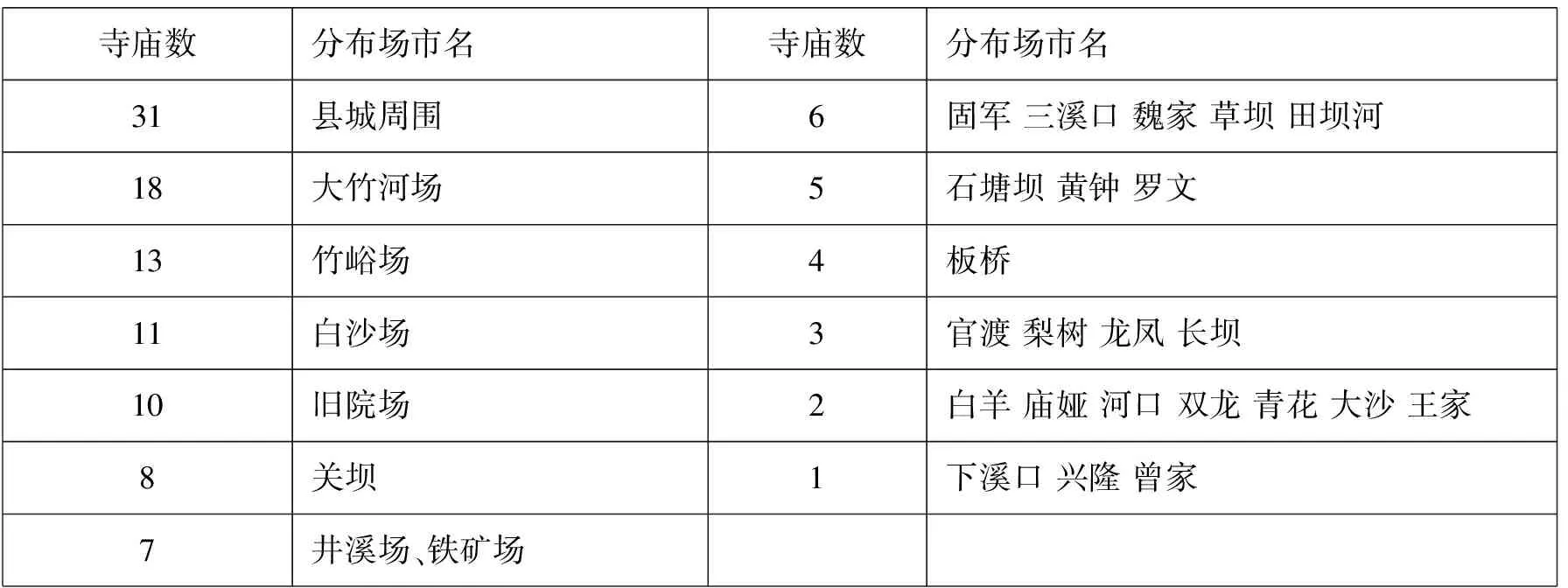

表13 万源县寺庙与场市关系表

注:据民国《万源县志》卷二《祠庙》整理统计

表14 江津寺庙与场市关系表

注:据民国十三年《江津县志》卷四《寺观》整理

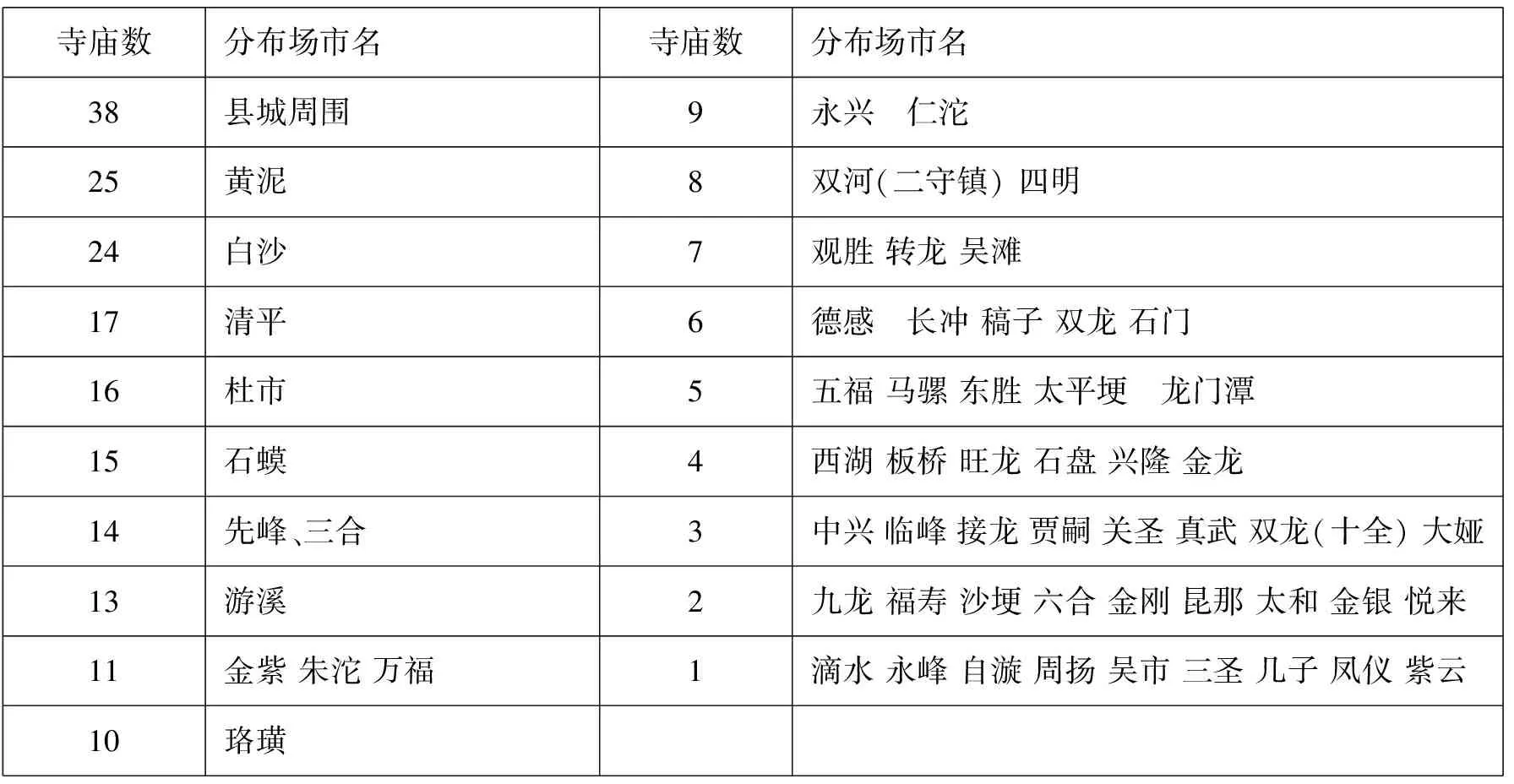

表15 长寿县寺庙与场市关系表

注:1.据民国三十三年《长寿县志》卷二《庙宇》整理统计。2.长寿县场市所建寺庙,最少是3处

表13中的大竹河、竹峪、白沙、旧院、关坝等市场,表9中的黄泥、白沙、杜市、 清平、石蟆,表15中的石堰、傅何、万顺、葛兰、河街、晏家等地,是当时寺庙分布较多者,也是当时经济相对较发达的地区。如大竹河场,就有川陕船帮的行业庙王爷庙、江西会馆万寿宫、川民会馆川主宫、黄州公馆禹王宫、湖南会馆寿佛宫、纺织行业神庙机神庙等,竹峪场有川民公馆川主宫、江西人会馆真君阁、湖广会馆禹王宫、黄州会馆帝主宫、江西会馆万寿宫、陕西会馆(又称三省会馆)等[14] 卷二《祠庙》。江津的清平场,有禹王宫、万寿宫、鲁班庙、五圣庙等移民、行业会馆。江津黄泥场,虽无水路,但为重庆与贵州间的交通要道,有25座寺庙,其中会馆有万寿宫、帝君庙、南华庙、禹王宫、万天宫;行业庙有孔圣庙、张爷庙、关帝庙、王爷庙等[15] 卷四《寺观》。会馆和行业庙,主要是商人和手艺人的活动场所,反映了黄泥这个地方的经济发展水平是很高的。长寿的葛兰场,有万天宫、三圣宫、帝主宫、万寿宫、禹王宫、后天宫等移民会馆[16] 卷二《庙宇》。寺庙的多少,可以说是经济是否发达的一个重要因素。这些神,多是不同地域的移民搬来的地域神。众多地域神同处一地,相对较集中,则又促进了当地经济发展,场市便由此形成。故可以说寺庙活动与场市经济发展,是一种良性互动的关系。需说明的是,一些寺庙并未设在场市内,而是设在场市外。这些寺庙,虽不如场市内的寺庙对经济的影响程度大,但在这个市场圈内,同样不能否定它们对经济的影响,因为这些寺庙的祭祀活动,同样会吸引许多百姓,同样利于经济交流。寺庙,成了场市的文化引力,成了这些场市久盛不衰或越来越繁荣的重要因素。

三、宗族力量在场市建立中的作用

场市的建立,需要一定的依托力量,宗族就是最恰当的团体。方志中,记述利用宗族之力建立场市的不少。表7反映出,以家族命名的场市,9%及以上的有19县,以下的只有9县,特别是綦江达32%,万县、开县也在20%以上,江津、大宁、潼南、垫江、大竹等四县在15%及以上。从表8到表12,反映以家族命名的场市有不少。表16更说明家族在场市建立和发展中的作用。

表16 宣汉宗族建场统计表

注:此表据民国《宣汉县志》卷二《营建》整理

据民国《宣汉县志·营建》记载,宣汉在民国时共有62场(县城四市场除外),明确记录利用宗族力量创建的有9场;有14场,是由某人或几人联合倡建。笔者认为,在这些人背后,应该有宗族的支撑。

表16反映,有一姓之力建场者,有几姓联合建者。而署名建场者,一般任族长者较多,或者亦是依靠宗族力量。利用宗族力量建立场市,有着得天独厚的条件,一是利用宗族既有的祖先祭祀活动之资源,二是利用宗族组织资源,便于组织财力和人口资源,即借用宗族的号召力。表16中,宗族力量建场有23场,而在乾隆及嘉庆年间建有8场,计占34.8%以上,比例非常高。巴中同乐乡曾有“孙家老子陈家娘,共同修起同乐场”[17]890之说。孙、陈两家族力量,共同修起了同乐场,也说明了家族力量在场市建立中的积极作用。这也正好与移民的高峰期和移民后裔生长期相一致。市场的开设,也有例外于寺庙之地者,如《定远厅志》记:“山民贸易,定期赶场,有在山市旁者;亦有开于无人烟之处者,名曰荒场。”[10] 卷5《地理志·苗俗》

四、巴渝场市特征

从上述分析可得出巴渝场市如下特征:

第一,在康熙、乾隆时期,处于场市建置高峰期。表2反映,永川场市在康熙时建置占22.9%,而在康、雍、乾三朝达34.3%。表3反映,大足场市在康熙时占15.6%,而在康、雍、乾时期达28.1%。表4宣汉、表5达县则更明显,在乾隆时期分别达28.3%和24.7%,若将顺、康、雍、乾合计,则分别为38.3%和31%。上述四县,在康、乾时期,新建场市都达到或接近30%。

表2、表3反映两县场市有较多不明建立时间者,这些多为老场镇,建立时间比较早。如永川的太安场、石庙场、五间铺等都是有100多家贸易户的大场,但都不明何时创建。表6反映巴县在乾隆十六年前,各乡里已有120处场市,而在同治时期,仍为120多处。因此,可以说巴县在康乾时期建置场市达到高峰时期,为后世奠定了基础。

第二,巴渝地区,西部、东部的场市建立,有一定差异,西部在康熙时期为高峰,东部在乾隆时期为高峰。表2、表3反映,两县在康熙时期比例高于乾隆时期;而表4、表5反映,两县在乾隆时期建置数量远高于康熙时期。这可能跟宣汉、达县为山地、丘陵地区有关。

第三,各场市都有一定寺庙相伴。寺庙成了场市建立、繁华的文化引力,为场市建立提供了空间条件。大足县的弥陀场,“在县东十五里”,有“会馆二,曰惠民宫,曰江西庙,寺庙一曰弥陀寺”。回龙场,“在县东北四十里”,“街一,旧有会馆一,曰惠民宫,寺庙四,曰关爷庙,曰回龙寺,曰神农庙,曰机仙庙”。雍溪场,“在县东北八十五里”,有“会馆二,曰川主庙,曰禹王宫,寺庙三,曰文昌宫,曰甕溪庙,曰关岳庙”。三溪镇,“在县南六十里”,有“会馆四,曰南华宫,曰禹王宫,曰惠民宫,曰万寿宫。寺庙六,曰文昌宫,曰东岳庙,曰观音阁,曰牛王寺,曰五爷庙,曰关圣庙”。在一处场市,贸易户多,特别是所建会馆、寺庙多,都是文化、经济发达之所。会馆的修建,也是大量移民进入和经济繁荣的表现。

第四,巴渝场市的建立,与家族紧密相关。

移民人口的增加,是建立场市的基础。宗族的力量,则是建立场市的组织资源、人力条件。在诸因素的综合作用下,巴渝地区的场市相继建立了起来。而场市的形成,相应就构成了移民的经济活动圈,使移民与该地的联系越来越紧密,从而增强了移民的地域认同。家族力量在场市建立中发挥了重要作用。

由于寺庙活动与场市经济结合,不仅在经济上,而且在文化上,实现了交流。不同之地的习俗,相互受到一些影响,一些具有巴渝和移民社会特点的风俗渐渐衍生,这有利于族群的文化认同,有利于族群的融合。市场圈或经济圈的形成,有助于移民的本土化。市场圈的成熟,亦成为移民社会转向本土社会完成的标志之一。

[1] 岳精柱.“湖广填川”历史研究[M].重庆:重庆出版社,2014.

[2] 许曾英,等.永川县志(卷3《场市》)[M].清光绪二十年刊本.

[3] 朱言诗,等.梁山县志卷3《场镇》[M].清光绪二十年刻本.

[4] 福珠朗阿,等.江北厅志[M].清道光二十四年.

[5] 王尔鉴.巴县志[M].清乾隆二十五年.

[6] 王鳞飞,等.酉阳直隶州总表[M].清同治三年.

[7] 赖仕兴,等.赖氏族谱[M].清光绪丙子年修.

[8] 朱世镛,等.云阳县志[M].民国十八年.

[9] 清高宗实录 [M].中华书局,1986.

[10] 余修凤.定远厅志[M].清光绪五年.

[11] 王笛.跨出封闭的世界[M].北京:中华书局,2001.

[12] 任放.二十世纪明清市镇经济研究[J].历史研究,2001(5).

[13] 段玉明.中国寺庙文化[M].上海:上海人民出版社,1994.

[14] 刘子敬,贺维翰.万源县志[M].民国二十一年.

[15] 聂述文,等.江津县志[M].民国十三年.

[16] 陈毅夫,等.长寿县志[M].民国三十三年.

[17] 方志编委会.巴中县志[M].成都:巴蜀书社,1994.